Аномалия Эбштейна представляет собой патологическое состояние сердца, при котором происходит неправильное развитие створок трикуспидального клапана. Патология обладает врожденной формой, выявляется у детей еще при их нахождении в утробе матери.

Аномалия Эбштейна – что это такое?

Аномалия Эбштейна – это врожденный порок сердца, который характеризуется аномальным развитием и строением створок трикуспидального клапана. Также при этом заболевании наблюдается неправильное образование правого желудочка.

При аномалии Эбштейна наблюдается углубление клапана в полость правового желудочка. Вследствие чего она разделяется на две части. Встречается патология не слишком часто по сравнению с другими сердечными пороками. Формируется она при внутриутробном развитии у плода.

В международной классификации данное заболевание стоит под кодом Q22.5.

Вероятность аномалия Эбштейна довольно низкая, до 1%

Причины развития

Аномалия Эбштейна – это врожденная патология, которая начинает развиваться еще при нахождении плода внутри утроба матери. Спровоцировать возникновение заболевания могут неблагоприятные факторы и болезни, с которыми сталкивается будущая мама в период вынашивания малыша.

Риск развития аномалии Эбштейна значительно увеличивается в следующих случаях:

- Курение и употребление спиртных напитков во время беременности.

- Прием лекарственных препаратов, запрещенных при вынашивании ребенка.

- Инфекционные и вирусные заболевания будущей мамы.

- Тяжелая форма токсикоза.

- Воздействие на организм женщины и ее плод радиации, химических веществ, ядов.

Также не исключается и генетическая предрасположенность к аномалии.

Особенности врожденной аномалии Эбштейна у детей

Врожденная форма аномалии Эбштейна у детей имеет свои особенности. Наиболее неблагоприятным проявлением заболевания является такое состояние, когда створки клапана смещаются в сторону верхушки правого предсердия.

Но также возможны и следующие особенности:

- Деформация створок.

- Утолщение или, наоборот, истончение клапанных створок.

- Укорочение сухожильных хорд.

- Гипоплазия миокарда.

- Приращение створок к эндокарду.

- Увеличение створки, при котором она приобретает парусоподобную форму.

- Расширение клапанного кольца.

- Дефекты путей, которые разделяют предсердия, желудочки.

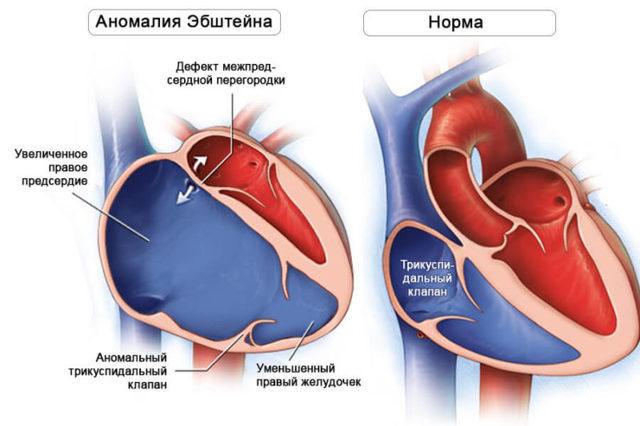

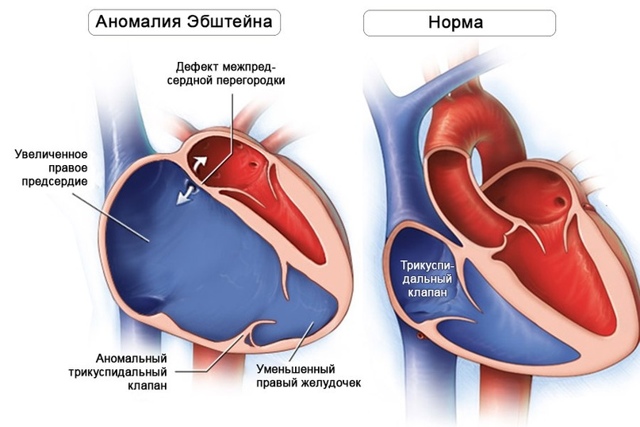

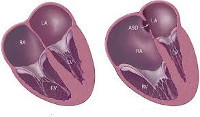

Здоровое сердце и с аномалией Эбштейна

При врожденной форме патологии у ребенка наблюдается разделение правого желудочка на две части:

- Верхнюю, когда образуется общая полость с правым предсердием. В этом случае происходит гипертрофия предсердия, часть желудочка истончается, возникает повышенный риск развития аневризмы сердца.

- Нижнюю, когда правый желудочек имеет уменьшенный вид. При таком варианте развития болезни формируется гипертрофия кардиальных клеток, а также склероз желудочковых стенок.

Нередко у маленьких пациентов дополнительно обнаруживаются такие патологии как:

- Сужение артерии легкого.

- Дефект межжелудочковой перегородки.

- Открытый аортальный проток.

- Стеноз митрального клапана.

- Митральная недостаточность.

- Присутствие двух створок в трикуспидальном клапане.

- Аортальная атрезия.

Подобные анатомические недостатки влекут за собой нарушение в работе пораженных органов.

В зависимости от вида аномалии Эбштейна у детей, патология отражается и на остальных органах

Симптомы

Аномалия Эбштейна у взрослых и детей может проявляться сразу или же долгое время протекать бессимптомно. Это зависит от степени тяжести патологии. У пациентов детского возраста возможны такие симптомы:

- Приступы аритмии и тахикардии. Наиболее тяжелые формы наблюдаются у детей, которые страдают не только аномалией, но и синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта.

- Бледность или синюшность кожных покровов.

- Быстрая утомляемость ребенка даже при сосании груди.

- Недостаточный набор массы тела.

- Вялость, сонливость.

- Патологические изменения пальцев и ногтей у деток наиболее старшего возраста.

- Сильная пульсация и увеличение яремных вен.

- Утолщение шейного отдела.

- Увеличение печени.

- Отечность тканей.

- Отставание в развитии.

- Обмороки из-за недостаточного кровообращения.

- Болезненность в области груди ноющего характера.

Бывает так, что аномалия Эбштейна проявляет себя уже во взрослом возрасте. В этом случае наблюдаются такие симптомы как:

- Одышка.

- Сбой сердечного ритма.

- Цианоз.

Также у больных аномалией Эбштейна возможна плохая переносимость физических нагрузок.

Если в детско возрасте не удалось диагностировать аномалию Эбштейна то во взрослом она проявляется в виде одышки, приступов сердцебиения.

Диагностика патологии

Аномалия Эбштейна у плода выявляется с помощью 3Д ультразвукового исследования, которое проводят всем будущим мамам 3 раза за весь период беременности. В процессе данного обследования доктор проверяет состояние внутренних органов малыша. Уже на 18-22 неделе врач может увидеть сердце и оценить его развитие.

Заподозрить возникновение аномалии при УЗИ можно по следующим признакам:

- Увеличение правых камер сердца.

- Трикуспидальная регургитация.

- Смещение клапанных створок на 4 мм и более от нормы.

- Увеличение толщины створок.

- Присутствие воды в брюшной и иных полостях организма.

При проведении ультразвукового исследования доктор может также обнаружить у малыша отставание в развитии.

Аномалия Эбштейна можно обнаружить на УЗИ во втором триместре

Если ребенок уже появился на свет или необходимо проверить взрослого человека на предмет наличия аномалии Эбштейна, то используют такие методы как:

- Электрокардиография. Помогает проанализировать сердечный ритм, выявить признаки увеличения правового предсердия.

- Эхокардиография. Позволяет уже более детально изучить состояние и строение сердца, обнаружить аномалию трехстворчатого клапана, оценить объемы сердечных полостей, а также проверить движение крови в пораженном органе.

- Рентгенография. С помощью нее удается выявить увеличение частей сердца, заметить изменения в его структуре.

- Ангиокардиография. Этот метод предназначен для того, чтобы проверить состояние сосудов органа, оценить кровообращение в нем.

- Магнитно-резонансная томография. Она помогает получить наиболее подробную информацию о состоянии и работе сердца, обнаружить даже самые малейшие патологические изменения в нем.

Иногда доктора прибегают к такому типу диагностики как катетеризация сердечных полостей. В процессе нее в орган вводят катетер, который помогает точно определить давление в полостях и сосудах, поставить точный диагноз. От этого исследования зависит дальнейшая тактика терапии заболевания.

Важно, чтобы заболевание было выявлено как можно раньше, лучше еще при нахождении младенца в утробе матери. Это позволит начать лечение своевременно и предотвратить опасные последствия, которые способна вызывать аномалия.

Как лечить аномалию Эбштейна?

Лечение аномалии Эбштейна проводится оперативным путем. Другого решения этой проблемы, к сожалению, нет. Консервативная терапия используется только в качестве дополнения для поддержания работы сердца, устранения симптомов.

Оперативное лечение

Операция – это основной метод терапии при аномалии Эбштейна. Особенно важно как можно быстрее провести вмешательство, если у пациента выявлены такие состояния как:

- Кардиомегалия, которая быстро прогрессирует.

- Выраженное нарушение сердечного ритма.

- Признаки застойной сердечной недостаточности.

Наиболее оптимальным возрастом для выполнения операции доктора считают 15 лет. Но, если у ребенка наблюдаются тяжелые симптомы, сильно ухудшено состояние здоровья, то решение о проведении хирургического лечения принимает вне зависимости от возраста больного.

При необходимости операционное вмешательство проводят даже в новорожденном возрасте

Тактика вмешательства подбирается в индивидуальном порядке в зависимости от следующих факторов:

- Возраста.

- Стадии развития порока.

- Функционирования трикуспидального клапана.

Проводят одну из следующих видов операции:

- Реконструктивная пластика клапана.

- Протезирование клапана.

Если у пациента имеются сопутствующие заболевания, то доктора может назначить дополнительное вмешательство, к примеру, радиочастотную абляцию, резекцию части правого предсердия.

Консервативное лечение

Прием медикаментов назначается пациентам, чтобы поддерживать деятельность сердца, предупредить развитие осложнений, предотвратить возникновение кардиальной недостаточности после оперативного вмешательства.

При аномалии Эбштейна для поддержания организма необходимо принимать медикаменты

Перечень лекарств определяет лечащий доктор. В него могут входить такие группы препаратов:

- Средства против аритмии.

- Сердечные гликозиды.

- Мочегонные лекарства.

- Препараты для снижения артериального давления.

- Прочие медикаменты для устранения тех или иных симптомов.

В течение года после проведения операции больному требуется регулярно наблюдаться у доктора. Затем посещения кардиолога будут менее активными, но все равно нужно будет проходить обследование сердца хотя бы раз в год.

Также на протяжении всей жизни пациентам необходимо следить за своим питанием, физической активностью, не увлекаться вредными привычками.

Возможные осложнения

Если не заняться лечением аномалии Эбштейна своевременно, то есть высокий риск развития осложнений. К ним можно отнести следующее:

- Застойная форма сердечной недостаточности, которая стремительно прогрессирует.

- Аневризма правых камер сердца, при которой имеется большая вероятность их разрыва.

- Тромбоэмболия артерий.

- Тяжелая форма нарушений сердечного ритма.

- Плохая восприимчивость к медикаментозному лечению.

- Септический эндокардит.

Большую опасность для человека представляет мнимое благополучие, когда патология не проявляется никакими симптомами. В этом случае доктора нередко переносят оперативное вмешательство до тех пор, пока заболевание не начнет мешать полноценной жизни пациента.

Однако, иногда у больного начинается резкое прогрессирование болезни, которое влечет за собой остановку сердца, следовательно, летальный исход. Поэтому врачам необходимо более ответственно подходить к решению о своевременности оперативного лечения.

Если не провести своевременное операционное вмешательство, то возможен летальный исход

Прогноз выживаемости

Прогноз жизни при аномалии Эбштейна полностью зависит от того, насколько своевременно было выявлено заболевание и начато его лечение. Если патологию обнаружили еще при нахождении плода внутри утроба матери, но она не сказывается сильно на развитии малыша, то беременность не прерывают. После рождения ребенку делают операцию, и он имеет возможность прожить еще долгую и счастливую жизнь.

Большинство больных после оперативного вмешательства не сталкиваются с осложнениями и живут в течение многих лет. Но для благоприятного исхода пациентам важно строго соблюдать все рекомендации медиков.

Если же аномалия Эбштейна протекает с сопутствующими заболеваниями или влечет за собой развитие тяжелых осложнений, то прогноз резко ухудшается. В этом случае малышам редко удается прожить даже до года.

Профилактика

Для предупреждения развития аномалии Эбштейна у детей будущим мамам необходимо ответственно подходить к зачатию и вынашиванию ребенка. Беременность рекомендуется планировать, чтобы избавиться от всех патологий у родителей, которые могут негативно отразиться на качестве зачатия.

Перед зачатием важно скорректировать состояние здоровья матери и отца, если у них имеются следующие болезни:

- Сахарный диабет, при котором происходит нарушение обменных процессов в организме.

- Аутоиммунные патологии, вследствие которых иммунная система не защищает свой организм, как это должно быть, а, наоборот, поражает его.

Также важно как минимум за 6 месяцев до предполагаемой беременности сделать прививку от краснухи.

Во время вынашивания малыша женщины должны соблюдать следующие рекомендации:

- Отказаться от курения и употребления алкогольных напитков.

- Больше времени проводить на свежем воздухе в местности, где нет проблем с экологической обстановкой.

- Своевременно вставать на учет в женскую консультацию – при сроке не более 12 недель.

- Каждый месяц посещать гинеколога при первом триместре, раз в 3 недели – при втором и раз в 10 дней – при третьем.

- Рационально питаться. Необходимо убрать из рациона все вредные продукты, к примеру, жареное, жирное, соленое, сладкие газированные напитки, колбасы и прочее. Рекомендуется кушать больше овощей и фруктов.

- Соблюдать режим дня, не допускать переутомления организма.

- Не находиться в районах, где наблюдается повышенная концентрация радиации.

- Не контактировать с ядами и химическими веществами.

- Не принимать лекарственные препараты без разрешения доктора.

Таким образом, аномалия Эбштейна – тяжелый порок сердца, который развивается у плода еще в утробе матери. Патология требует хирургического вмешательства и пожизненного соблюдения рекомендаций медиков.

Аномалия Эбштейна

Введение

Аномалия Эбштейна — это тип врожденного порока сердца, характеризующийся аномально развитым трикуспидальным клапаном и правым желудочком. Эти отклонения могут быть относительно умеренными или довольно серьезными. В зависимости от серьезности этих анатомических проблем симптомы, у рожденных с аномалией, могут сильно различаться.

Некоторые дети с аномалией Эбштейна находятся в критическом состоянии при рождении. Другие живут во взрослом возрасте без каких-либо симптомов. Однако почти у всех, кто родился с этим заболеванием, рано или поздно будут развиваться проблемы с сердцем.

Что такое аномалия Эбштейна?

В первую очередь, аномалия Эбштейна вызвана нарушением нормального развития трехстворчатого клапана у плода. Во время развития листочки (створки) трикуспидального клапана не могут двигаться в нормальном положение, в месте соединения правого предсердия и правого желудочка. Вместо этого листочки смещаются вниз в пределах правого желудочка. Кроме того, сами листочки часто ламинируются («прилипают») к стенке правого желудочка и поэтому не открываются и не закрываются надлежащим образом.

Поскольку трикуспидальный клапан при аномалии смещен вниз, часть правого желудочка, расположенная над аномальным трикуспидальным клапаном, считается «атриализованной» (становится частью увеличенного правого предсердия). То есть предсердная камера сердца будет содержать не только нормальную ткань предсердия, но также является частью того, что должно было бы быть правым желудочком сердца.

Какие проблемы возникают с сердцем при аномалии Эбштейна?

Из-за аномального положения и деформации трехстворчатого клапана, возникающей при аномалии Эбштейна, клапан обычно бывает регургитентным, или «негерметичным». В результате, трикуспидная регургитация, как правило, является главным проявлением этого состояния.

Кроме того, при предсердии той части правого желудочка, которая находится над смещенным трехстворчатым клапаном, также возникают проблемы.

Предсердная часть правого желудочка начинает биться, когда бьется остальная часть правого желудочка, а не когда бьется правое предсердие.

Это диссонирующее мышечное действие в предсердной камере усиливает регургитацию трикуспида, а также создает тенденцию к застою крови в правом предсердии — состояние, которое может привести к образованию тромбов.

Тяжесть аномалии Эбштейна связана со степенью смещения и деформации трехстворчатого клапана, а также с количеством ткани правого желудочка, которая впоследствии атриализируется. Люди, рожденные с аномалией, у которых относительно мало симптомов (или они вообще отсутствуют), обычно имеют очень небольшое смещение клапанов и, следовательно, у них мало атриализируется правое желудочко.

В дополнение к самой аномалии Эбштейна, люди с этим заболеванием также имеют высокую частоту дополнительных врожденных проблем с сердцем. К ним относятся открытое овальное окно (т.е.

небольшое отверстие между правым и левым предсердием), дефект межпредсердной перегородки, обструкция легочного оттока, открытый артериальный проток, дефект межжелудочковой перегородки и возникновение дополнительных электрических путей в сердце, которые могут вызывать сердечные аритмии.

При наличии одной или нескольких из этих дополнительных врожденных проблем симптомы и исходы людей с аномалией часто значительно ухудшаются.

Причины аномалии Эбштейна

- Аномалия Эбштейна встречается примерно у 1 из 20 000 живорожденных.

- Хотя ранее определенные генетические мутации были связаны с аномалией, считается, что никакая конкретная мутация не является главной причиной этого состояния.

- Сообщалось о связи между аномалией Эбштейна и применением беременной матерью лития или бензодиазепинов, но причинно-следственная связь этого также не была доказана.

- Так что, по большей части, данная аномалия возникает спорадически (случайно).

Симптомы аномалии Эбштейна

Симптомы и признаки, испытываемые людьми с аномалией Эбштейна, сильно различаются, в зависимости как от степени аномалии трикуспидального клапана, так и от наличия или отсутствия других врожденных проблем с сердцем.

У детей, родившихся с тяжелой дисфункцией трикуспидального клапана, вызванной аномалией, часто бывают и другие врожденные проблемы с сердцем, и они могут быть критически больными с рождения. Эти дети часто имеют:

- тяжелый цианоз (низкий уровень кислорода в крови);

- одышку;

- слабость и отеки.

Дети, родившиеся с аномалией, которые имеют значительную трикуспидальную регургитацию, но не имеют других серьезных врожденных проблем с сердцем, могут быть здоровыми, но у них часто развивается правосторонняя сердечная недостаточность либо в детстве, либо во взрослом возрасте.

С другой стороны, если дисфункция трикуспидального клапана незначительна, человек с аномалией может быть без симптомным всю свою жизнь.

Существует сильная связь между аномалией Эбштейна и аномальными электрическими путями в сердце. Эти так называемые «дополнительные пути» создают ненормальное электрическое соединение между одним из предсердий и одним из желудочков; при аномалии они почти всегда соединяют правое предсердие с правым желудочком.

Эти дополнительные пути часто вызывают тип суправентрикулярной тахикардии, называемую атриовентрикулярной узловой реентрантной тахикардией (АВУРТ).

Иногда эти же дополнительные пути могут вызвать синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта, который может привести не только к АВУРТ, но и к гораздо более опасным аритмиям, включая фибрилляцию желудочков.

В результате эти дополнительные пути могут создавать повышенный риск внезапной сердечной смерти.

Поскольку аномалия Эбштейна часто приводит к замедлению кровотока в правом предсердии, в нем, как правило, образуются тромбы. Если эти тромбы эмболизируют (т.е. закупориваются), они могут проходить через кровообращение и вызывать повреждение тканей.

Таким образом, аномалия Эбштейна связана с увеличением частоты тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), и (поскольку сгустки из правого предсердия могут перемещаться через открытое овальное окно в левое предсердие), они также могут вызывать инсульт.

Основными причинами смерти от аномалии являются сердечная недостаточность и внезапная смерть от аритмий сердца.

Диагностика

Ключевым методом обследования при диагностике аномалии является эхокардиограмма (УЗИ сердца), обычно чреспищеводная эхокардиография дает наиболее точные результаты. С помощью эхокардиограммы можно точно оценить наличие и степень аномалии трикуспидального клапана, а также выявить большинство других врожденных пороков сердца, которые могут присутствовать.

У взрослых и детей старшего возраста, которые получают начальную оценку аномалии Эбштейна, обычно проводится тест на физическую нагрузку для оценки их физической работоспособности, оксигенации крови во время физической нагрузки и реакции сердечного ритма и артериального давления на физическую нагрузку. Эти измерения полезны для оценки общей тяжести состояния сердца, а также необходимости и срочности хирургического лечения.

Также важно оценить людей, у которых есть аномалия на наличие сердечной аритмии. В дополнение к ежегодному мониторированию электрокардиограмм (ЭКГ) и амбулаторного ЭКГ, большинство из этих людей должны быть обследованы электрофизиологом после того, как им поставлен диагноз, чтобы оценить вероятность развития потенциально опасных аритмий.

Лечение аномалии Эбштейна

В целом, если аномалия вызывает значительные симптомы, лечение заключается в хирургическом восстановлении.

Операция у новорожденных с тяжелой аномалией Эбштейна обычно откладывается как можно дольше из-за высокого риска репарации этой проблемы у младенцев. Этим детям обычно оказывают агрессивную медицинскую помощь в отделении интенсивной терапии, пытаясь отложить операцию, пока они но подрастут. По возможности операция откладывается как минимум на несколько месяцев.

У детей старшего возраста и взрослых, у которых недавно диагностирована аномалия Эбштейна, настоятельно рекомендуется хирургическое лечение, как только появляются какие-либо симптомы. Однако, если они имеют значительную степень сердечной недостаточности, делается попытка стабилизировать их с помощью медикаментозной терапии перед операцией.

Хирургические процедуры, используемые для исправлении аномалии, могут быть довольно сложными, и конкретные хирургические вмешательства, которые выполняются, варьируются от человека к человеку, в зависимости от состояния трикуспидального клапана, от наличия или отсутствия дополнительных врожденных пороков сердца, от того, есть или нет тяжелой сердечной недостаточности и от возрасту пациента.

В целом, цель операции состоит в том, чтобы нормализовать (насколько это возможно) положение и функцию трикуспидального клапана и уменьшить предсердие правого желудочка.

В более мягких случаях эта цель может быть достигнута с использованием методов хирургического восстановления и изменения положения трикуспидального клапана.

В более тяжелых случаях необходима замена трикуспидального клапана на искусственный клапан.

Хирургия аномалии Эбштейна также включает в себя исправление дефектов межпредсердной и/или желудочковой перегородки, если таковые имеются, и любые другие врожденные проблемы с сердцем, которые были диагностированы.

Детям и взрослым, у которых диагностирована только легкая аномалия и у которых отсутствуют какие-либо симптомы, часто вообще не требуется хирургическое вмешательство. Тем не менее, они все еще нуждаются в тщательном мониторинге всю оставшуюся жизнь на предмет любых изменений в состоянии сердца.

Кроме того, несмотря на их «умеренную» аномалию, они все еще могут иметь дополнительные электрические пути и, следовательно, риск сердечных аритмий, включая повышенный риск внезапной смерти.

Поэтому следует тщательно оценить этот риск.

Если выявлен потенциально опасные дополнительные электрические пути, следует настоятельно рекомендовать абляционную терапию, чтобы избавиться от ненормального электрического соединения.

Прогноз

Прогноз аномалии Эбштейна зависит от серьезности проблемы с трикуспидальным клапаном, а также от наличия или отсутствия других врожденных проблем с сердцем. У детей с этим заболеванием, которые родились в критическом состоянии, риск смертности высок — более 30 процентов умирают до того, как их выписывают из больницы.

Риск преждевременной смерти, когда аномалия диагностируется в более позднем детстве или в зрелом возрасте, также зависит от тяжести состояния. Однако в последние десятилетия агрессивное хирургическое лечение и профилактическое лечение потенциальных нарушений ритма сердца значительно улучшили прогноз у людей с аномалией Эбштейна.

Заключение

Аномалия Эбштейна — врожденная деформация и неправильное положение трехстворчатого клапана. Степень тяжести состояния варьируется от человека к человеку и колеблется от чрезвычайно тяжелой до относительно умеренной (легкой).

Для любого человека с аномалией важно, даже с очень легкой формой, пройти полное обследование сердца и мониторинг в течение всей жизни.

Благодаря современным хирургическим методам и тщательному ведению, прогноз людей с аномалией Эбштейна значительно улучшился за последние десятилетия.

Аномалия Эбштейна

Аномалия Эбштейна – порок трикуспидального клапана, характеризующийся его дисплазией и смещением в полость правого желудочка. Признаками аномалии Эбштейна служат низкая физическая выносливость, одышка, пароксизмальная тахикардия, цианоз, кардиомегалия, правожелудочковая недостаточность, аритмии. Диагноз аномалии Эбштейна подтверждается данными электрокардиограммы, эхокардиограммы, фонокардиограммы, рентгенографии, зондирования полостей сердца, атриографии. Лечение аномалии Эбштейна оперативное, включающее протезирование трикуспидального клапана, устранение атриализованной части правого желудочка, ликвидацию межпредсердного сообщения (ДМПП, ОАП).

Аномалия Эбштейна – врожденная патология трехстворчатого предсердно-желудочкового клапана, сопровождающаяся аномальным положением створок, приводящим к образованию над ними атриализованной части правого желудочка, составляющей одно целое с правым предсердием. Впервые в кардиологии аномалия была описана немецким врачом W. Ebstein в 1866 г.

Частота аномалии Эбштейна среди различных врожденных пороков сердца составляет 0,5–1%.

Аномалии Эбштейна часто сопутствуют другие пороки сердца — дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), открытый артериальный проток (ОАП), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), стеноз или атрезия легочной артерии, митральный стеноз или недостаточность, синдром WPW.

Аномалия Эбштейна

Формирование аномалии Эбштейна связывается с поступлением лития в организм плода на ранних этапах эмбриогенеза.

Также к возникновению данного и других пороков сердца могут приводить инфекционные заболевания беременной (скарлатина, корь, краснуха), тяжелые соматические заболевания (анемия, сахарный диабет, тиреотоксикоз), употребление алкоголя и лекарственных средств, обладающих тератогенным воздействием, патология гестации (токсикозы, угроза самопроизвольного выкидыша и пр.).

Важную роль в развитии аномалии Эбштейна играет отягощенная наследственность по ВПС – наряду со спорадическими, встречаются и семейные случаи аномалии.

Выделяют четыре анатомических варианта (типа) аномалии Эбштейна:

- I – передняя створка трикуспидального клапана большая и подвижная; септальная и задняя створки отсутствуют или смещены;

- II – присутствуют все три створки предсердно-желудочкового клапана, однако они относительно малы и смещены по направлению к верхушке сердца.

- III – хорды передней створки трикуспидального клапана укорочены и ограничивают ее движение; септальная и задняя створки недоразвиты и смещены.

- IV – передняя створка трикуспидального клапана деформирована и смещена в сторону выходного тракта правого желудочка; септальная створка образована фиброзной тканью, задняя — недоразвита или полностью отсутствует.

Анатомическую основу аномалии Эбштейна составляет неправильное расположение трехстворчатого клапана, при котором его створки (обычно задняя и перегородочная) оказываются деформированы и смещены в полость правого желудочка.

В этом случае створки клапана крепятся ниже фиброзного кольца, иногда на уровне выходного отдела правого желудочка. Смещение клапана сопровождается атриализацией правого желудочка, т. е.

состоянием, при котором часть правого желудочка составляет продолжение и единую полостью с правым предсердием.

Таким образом, смещение створок обусловливает деление правого желудочка на 2 функциональные части: надклапанную атриализованную, образующую общую полость с правым предсердием, и подклапанную – меньшую по размерам, функционирующую как правый желудочек. При этом правое предсердие и атриализованная часть правого желудочка значительно расширены, а полость правого желудочка – уменьшена.

Гемодинамические нарушения, сопутствующие аномалии Эбштейна, зависит от степени трикуспидальной недостаточности, размеров функционирующего правого желудочка и величины сброса крови справа налево через межпредсердные коммуникации.

Электрические процессы в правом предсердии, состоящем из двух частей, не синхронизированы: сокращение собственно правого предсердия происходит в систолу предсердий, а атриализованной части правого желудочка — в систолу желудочков.

Вследствие трикуспидальной недостаточности происходит регургитация венозной крови обратно в правое предсердие; ударный объем правого желудочка снижается, что сопровождается уменьшением легочного кровотока.

Правое предсердие дилатируется и гипертрофируется, давление в нем прогрессирующе повышается, вызывая возникновение венозно-артериального шунта через дефект в межпредсердной перегородке.

Право-левый сброс крови играет двоякую роль: с одной стороны он позволяет избежать перегрузки правого предсердия и компенсирует порок; с другой стороны — способствует развитию артериальной гипоксемии.

В зависимости от тяжести нарушений гемодинамики выделяют 3 стадии течения аномалии Эбштейна: I — бессимптомную (встречается редко); II — стадию выраженных гемодинамических расстройств (IIa — без нарушений сердечного ритма; IIб — с нарушениями сердечного ритма), III — стадию стойкой декомпенсации.

Самые тяжелые формы аномалии Эбштейна могут вызывать внутриутробную гибель плода. При благоприятном варианте порока его течение долго время остается бессимптомным; физическое развитие детей соответствует возрасту. В типичных случаях аномалия Эбштейна проявляется в раннем детстве, иногда в первые месяцы жизни ребенка.

Клинические симптомы включают диффузный цианоз, плохую переносимость физической нагрузки, боли в сердце, приступы сердцебиения.

У 25-50% пациентов с аномалией Эбштейна отмечается пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, у 14% из них — синдром WPW.

При внешнем осмотре обращает внимание изменения концевых фаланг пальцев по типу «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых стекол», «сердечный горб».

При аномалии Эбштейна может рано развиваться правожелудочковая недостаточность — одышка, увеличение печени, набухание и пульсация шейных вен. Часто отмечается артериальная гипотония. Течение аномалии Эбштейна неуклонно прогрессирующее. Причиной смерти больных старшего возраста чаще всего служат сердечная недостаточность и тяжелые нарушения ритма.

Пациентам с подозрением на аномалию Эбштейна проводится консультация кардиолога и кардиохирурга, ЭКГ, рентгенография грудной клетки, ЭхоКГ, фонокардиография. Перкуторно определяется увеличение размеров сердца вправо, при аускультации выслушивается характерный трех- или четырехтактный ритм, систолический и диастолический шум справа от мечевидного отростка, расщепление II тона.

ЭКГ-данные включают отклонение ЭОС вправо, признаки гипертрофии и дилатации правого предсердия, пароксизмальную желудочковую экстрасистолию и предсердную тахикардию (синдром WPW), трепетание предсердий, мерцательную аритмию, полную (неполную) блокаду правой ножки пучка Гиса. Фонокардиограмма при аномалии Эбштейна характеризуется наличием систолического шума в проекции правого желудочка; запаздыванием I тона; раздвоенным II тоном; III, IV тонами большой амплитуды.

Рентгенологические признаки, свидетельствующие в пользу аномалии Эбштейна, представлены резким увеличением правых отделов сердца, шаровидной формой тени сердца, повышенной прозрачностью легочных полей.

При проведении эхокардиографии видно смещение книзу створок трикуспидального клапана, увеличение размеров правого предсердия, замедленное смыкание трехстворчатого клапана, смещение створок, наличие атриализированного правого желудочка, шунтирующий проток крови справа налево через ДМПП (по данным допплер-эхокардиографии). Фетальная ЭхоКГ, выполненная в пренатальном периоде, позволяет диагностировать аномалию Эбштейна в 60% случаев.

Для уточнения формы и степени тяжести аномалии Эбштейна проводится МРТ, зондирование полостей сердца, вентрикулография. Диагноз аномалии Эбштейна требует дифференциации с экссудативным перикардитом, миокардитом Абрамова-Фидлера, изолированным ДМПП и пульмональным стенозом, тетрадой Фалло.

Естественное течение аномалии Эбштейна зависит от морфологического субстрата порока. На первом году жизни от тяжелейшей сердечной недостаточности или фибрилляции желудочков погибают 6,5% пациентов; к 10 годам — 33%, к 30-40 годам — 80-87%.

После проведения хирургической коррекции аномалии Эбштейна прогноз в отношении жизни становится благоприятным. Отрицательно сказываются на отдаленных результатах вмешательства выраженная кардиомегалия и развитие послеоперационной аритмии.

Аномалия Эбштейна у взрослых

… низкие показатели рождаемости, относительно высокая младенческая и детская смертность, рост распространенности хронических болезней у детей и детской инвалидности в России в значительной степени определяют величину репродуктивных потерь, негативно влияющих на развитие общества.

Аномалия Эбштейна относится к редким врожденным порокам сердца без внутрисердечного шунта и цианоза. При этом заболевании вероятность дожить до взрослого состояния достаточно велика. Сложность диагностики аномалии Эбштейна обусловлена разнообразием вариантов порока (выделяют 5 анатомических типов), ограниченным числом наблюдений.

Заболевание достаточно редкое. Его встречаемость составляет 0,3-0,7% от всех врожденных пороков сердца или 1 случай на 20 000 новорожденных. Тем не менее это наиболее частый врожденный порок сердца с поражением трехстворчатого клапана – до 40% случаев. Высокая частота порока может быть связана с приемом матерью препаратов лития. Частота порока у родственников крайне низка и генетически малообусловленна. Прогноз у детей в возрасте до 3-х дней при естественном течении заболевания исключительно плохой. У больных, переживших первые 3-6 месяцев, ситуация несколько иная: 70% больных переживают первые два года жизни, а 50% — доживают до 13 лет.

Заболевание характеризуется смещением аппарата трехстворчатого клапана в правый желудочек вследствие неправильного прикрепления его створок. Образуется аномальное правое атриовентрикулярное отверстие, которое делит правый желудочек на проксимальную «атриализованную» тонкостенную часть и дистальную часть, которая становится маленькой желудочковой камерой.

Патологическое правое атриовентрикулярное отверстие может быть такого размера, как нормальное или меньше, апикальная часть желудочка маленькая. Створки часто деформированы и распластаны по стенкам правого желудочка, иногда могут быть сращены между собой таким образом, что их трудно дифференцировать. В результате аномалии Эбштейна развивается тяжелая трехстворчатая регургитация, а иногда и стеноз правого атриовентрикулярного отверстия.

Нередко аномалия Эбштейна сочетается с другими аномалиями и врожденными пороками сердца – дефектом межжелудочковой перегородки типа ostium secundum или открытым овальным окном (у 505 больных), гипоплазией аорты, коарктацией аорты, открытым артериальным протоком, корригированной транспозицией магистральных сосудов. Возможно присоединение к аномалии Эбштейна приобретенных заболеваний, в первую очередь перикардита.

Заболевание в старшем возрасте проявляется в основном одышкой, утомляемостью, цианозом и правожелудочковой недостаточностью.

В 25% случаев начальное проявление – наджелудочковая тахикардия (аномалия Эбштейна часто сочетается с синдромом WPW).

Характерная аускультативная картина – множественные щелчки («звуки хлопающего паруса»), производимые хлопающим пролабирующим клапаном.

ЭКГ признаки: смещение электрической оси вправо и признаки увеличения правого предсердия (высокоамплитудный зубец Р, превышающий по амплитуде QRS комплекс в правых грудных отведениях, не встречающийся при других состояниях, и удлиненный интервал PQ), блокада правой ножки пучка Гиса, признаки синдрома WPW (дельта-волна).

При рентгенологическом исследовании выявляют увеличение правого предсердия и маленький правый желудочек.

К сожалению, у большей части взрослых пациентов порок не распознается, в то время как своевременная диагностика и хирургическая коррекция (клапансохраняющая операция, имплантация протеза) могли бы существенно увеличить продолжительность их жизни.

Основные причины низкой выявляемости и неправильной диагностики – плохая осведомленность врачей общей практики об этом пороке и многообразие клинических вариантов (вплоть до бессимптомного течения).

Описан случай, когда больной с аномалией Эбштейна длительно ставился диагноз порока митрального клапана, и она была в последующем доставлена в терминальном состоянии вследствие декомпенсации сердечной недостаточности по большому кругу кровообращения с гепатоспленомегалией и желтухой, из-за чего ей также выставлялся диагноз цирроза печени. Диагноз был установлен после проведения ЭхоКГ.

Дифференциальный диагноз необходимо проводить с трехстворчатой регургитацией вследствие других причин (ревматического поражения трехстворчатого клапана, инфекционного эндокардита, инфаркта правого желудочка с разрывом сосочковой мышцы, миксомы правого предсердия, пролапс трехстворчатого клапана в рамках наследственных болезней соединительной ткани (синдромы Марфана и Элерса-Данло), карциноидным синдромом, с формированием трикуспидальной недостаточности).

ЭхоКГ является золотым стандартом диагностики аномалии Эбштейна, позволяющим выявить смещение трехстворчатого клапана в полость паевого желудочка, сращение септальной створки с перегородкой, нормальное прикрепление к фиброзному кольцу передней створки и большую амплитуду ее движений, дилатацию правого желудочка, правого предсердия, выраженную трикуспидальную регургитацию, сопутствующие врожденные пороки сердца.

Цветное доплеровское исследование позволяет определить глубину проникновения регургитирующей струи в правое предсердие, выявит обратный систолический ток в верхней и нижней полой вене и пульсацию почечных вен. По максимальной скорости регургитирующей струи рассчитывают систолическое давление в легочной артерии.

Принципы терапии. Трикуспидальная недостаточность обычно поддается терапии диуретиками и венозными вазодилататорами (нитраты внутрь и в виде пластырей, иАПФ, сердечные гликозиды при мерцательной аритмии).

При рефрактерной трикуспидальной недостаточности и тяжелой дисфункции правого желудочка показаны инотропные средства внутривенно (предпочтительно – добутамин), при возникновении ортодромной тахикардии – соответствующее противоаритмическое лечение.

Задачей практического врача является возможно более раннее выявление аномалии Эбштейна и передача больного кардиохирургу для своевременного оперативного лечения.

"Клинические рекомендации "Аномалия Эбштейна"

(утв. Минздравом России)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

АНОМАЛИЯ ЭБШТЕЙНА

МКБ 10: Q22.5

Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (не реже 1 раза в 3 года)

ID: КР 92

- URL

- Профессиональные ассоциации

- — Ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России

Ключевые слова

- — Врожденные пороки сердца

- — Аномалия Эбштейна

- — Синдром Вольф-Паркинсона-Уайта

Список сокращений

- ВПС — врожденные пороки сердца

- АЭ — аномалия Эбштейна

- ВОПЖ — выводной отдел правого желудочка

- ВТПЖ — выводной тракт правого желудочка

- ДМЖП — дефект межжелудочковой перегородки

- ДМПП — дефект межпредсердной перегородки

- ИБС — ишемическая болезнь сердца

- КТ — компьютерная томография

- ЛЖ — левый желудочек

- ПЖ — правый желудочек

- АЧПЖ — атриализованная часть ПЖ

- ЛП — левое предсердие

- ПП — правое предсердие

- МРТ — магнитно-резонансная томография

- НК — недостаточность кровообращения

- ОАП — открытый артериальный проток

- ОЛС — общелегочное сосудистое сопротивление

- ЭКГ — электрокардиография

- ЭхоКГ — эхокардиография

- АКГ — ангиокардиография

- WPW, ВПУ — синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта

- NYHA — Нью-Йоркская ассоциация кардиологов

- ААП — антиаритмические препараты

- ААТ — антиаритмическая терапия

- АВ — атриовентрикулярный

- АВБ — атриовентрикулярная (предсердно-желудочковая) борозда

- АВУ — атриовентрикулярный узел

- АВУРТ — атриовентрикулярная узловая риентри тахикардия

- АРТ — антидромная риентри тахикардия

- ВСС — внезапная сердечная смерть

- ДПЖС — дополнительное предсердно-желудочковое соединение

- ДПП — дополнительный путь проведения

- ИК — искусственное кровообращение

- КТИ — кардиоторакальный индекс

- МРТ — магнитно-резонансная томография

- НЖТ — наджелудочковая тахикардия

- ОСН — острая сердечная недостаточность

- РЧА — радиочастотная аблация

- ТК — трикуспидальный клапан

- ТП — трепетание предсердий

- ФП — фибрилляция предсердий

- ЭФИ — электрофизиологическое исследование.

- МНО — международное нормализованное отношение

- НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты

- QRS — желудочковый комплекс на электрокардиограмме

Термины и определения

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта — наджелудочковая тахикардия, обусловленная наличием двух или более дополнительных предсердно-желудочковых соединений.

Эндокардит — воспаление внутренней оболочки сердца, является частым проявлением других заболеваний.

Эхокардиография — метод ультразвукового исследования, направленный на исследование морфологических и функциональных изменений сердца и его клапанного аппарата.

1. Краткая информация

1.1 Определение

Аномалия Эбштейна (АЭ) — сложный врожденный порок сердца (ВПС), обусловленный смещением септальной и задней створок трехстворчатого клапана (ТК) и характеризующийся необычайной вариабельностью анатомических вариантов порока. Она включает широкий спектр анатомических и функциональных аномалий трехстворчатого клапана и правого желудочка.

1.2 Этиология и патогенез

На сегодняшний день доказано, что в определенной мере высокая частота порока во внутриутробном периоде связана с приемом матерью препаратов лития.

У женщин, принимавших в течение первых триместров беременности препараты, содержащие карбонат лития, вероятность появления детей с аномалией Эбштейна значительно увеличивается.

Известно то, что у плодов, у которых аномалия определяется внутриутробно, встречаются самые неблагоприятные анатомические варианты порока, определяющие высокую смертность внутриутробно или сразу после рождения.

По данным D. Celermajer и соавт. (1992), наблюдавших естественное течение, умерли все младенцы с кардиоторакальным индексом (КТИ) > 90%.

В связи с этим, авторы разработали эхокардиографическую классификацию порока, позволяющую оценивать тяжесть пациентов с аномалией Эбштейна в зависимости от дилятации ПП и увеличения АЧПЖ.

Как следует из данных, представленных авторами, смертность у младенцев, отнесенных к 1 и 2 степеням изменений, не превышает 7%, а 3 — 4 степени составляет 75 — 100% [1].

В литературе имеются сообщения о нормальных родах у неоперированных пациентках. Иными словами, пациенты с незначительной недостаточностью ТК могут быть асимптомными достаточно долго, и такие пациенты в хирургическом лечении не нуждаются.

Взрослые с аномалией Эбштейна должны наблюдаться в специализированных центрах, имеющих опыт лечения ВПС у взрослых, в частности аномалии Эбштейна.

1.3 Эпидемиология

По данным литературы долгие годы считалось, что аномалия Эбштейна довольно редкая патология, частота которой среди всех врожденных пороков сердца не превышает 1%. Аномалия Эбштейна является редкой врожденной мальформацией, частота встречаемости которой составляет от 0,7 до 1% среди прочих ВПС.

По данным некоторых ученых, эта патология встречается приблизительно в 1 случае на 20000 новорожденных.

И, тем не менее, эта редкая аномалия представляет собой наиболее частый порок с патологией трехстворчатого клапана, составляя 40% среди всех врожденных пороков сердца с поражением правого атриовентрикулярного клапана [2].

С ростом возможностей современных диагностических методов стало ясно, что приводимые здесь материалы по истинной частоте аномалии Эбштейна в разные периоды формирования сердца и в период после рождения пациентов несколько устарели и требуют пересмотра.

Как показали недавние исследования, внутриутробная частота аномалии Эбштейна значительно превышает таковую в постнатальном периоде. В постнатальной педиатрической кардиологической практике аномалия Эбштейна встречается в одном случае из 1000 пациентов с врожденными пороками сердца. По данным G. Sharland и соавт.

(1989), Lang и соавт., 1991 частота аномалии Эбштейна среди врожденных пороков сердца, диагностируемых пренатально, составляет 8,5% [1]. Приблизительно такова же (7,8%) частота аномалии Эбштейна по данным пренатальной эхокардиографии.

Выраженные нарушения функции сердца при аномалии Эбштейна, еще внутриутробно приводящие к кардиомегалии и тахикардии, являются одной из наиболее частых причин направления пациенток от гинекологов к кардиологам.

С учетом того, что случаи с невыраженной кардиомегалией эхокардиографией обычно не диагностируются, истинная частота аномалии Эбштейна у плодов еще выше. Эти данные говорят о том, что истинная частота аномалии Эбштейна значительно выше предполагаемой [9].

1.4 Кодирование по МКБ 10

Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов (Q22):

Q22.5 — Аномалия Эбштейна.

1.5 Классификация

Существует анатомическая классификация порока, разработанная сотрудниками ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, под руководством академика Бокерия Л.А. [4]. Согласно этой классификации, выделяют 5 анатомических типов порока, соответствующих отдельным этапам формирования трехстворчатого клапана и правого желудочка:

— Тип A. Изменения в сердце минимальные. Имеется утолщение дистального края створок. Может наблюдаться небольшое «смещение» задней и септальной створок трехстворчатого клапана и небольшая «атриализация» правого желудочка и дилятация фиброзного кольца трехстворчатого клапана.

— Тип B. Задняя папиллярная мышца отсутствует. Задняя и септальная створки трехстворчатого клапана прикреплены короткими хордами к миокарду, формируя «атриализованную» часть правого желудочка. Передняя створка утолщена, увеличена. Межхордальные пространства уменьшены.

— Тип C. Выраженное снижение мобильности задней и септальной створок трехствочатого клапана. Они на большой поверхности прикреплены к миокарду короткими хордами.

Передняя створка сращена с передней папиллярной мышцей и неправильными сухожильными струнами соединенными с разграничительным мышечным кольцом. Основное отверстие трехстворчатого клапана создано передне-септальной комиссурой.

«Обычное» отверстие рестриктивно. Большая «атриализованная» часть правого желудочка.

— Тип D. Передняя створка трехстворчатого клапана соединена с разграничительным мышечным кольцом. Она вместе с задней и септальной створками трехстворчатого клапана формирует истинный «трехстворчатый мешок».

Кровь из атриализованной части прямо поступает в инфундибулярный отдел. При возможности мобилизации и фенестрации передней створки показана реконструктивная операция аппарата трехстворчатого клапана по Carpantler.

— Тип E. Сросшиеся передняя, задняя и септальная створки трехстворчатого клапана формируют «трехстворчатый мешок», открывающийся чаще через узкое отверстие в передне-септальной комиссуре трехстворчатого клапана в инфундибулярный отдел правого желудочка.

Задняя и септальная створки сращены с эндокардом правого желудочка. Миокард этой зоны тонкостенен, не сокращается. Передняя створка сращена с разграничительным мышечным кольцом на всем протяжении.

Пациентам этой группы выполнение восстановительных операций не представляется возможным.

Каждый тип соответствует отдельным этапам формирования трехстворчатого клапана и правого желудочка.

1.6 Клиническая картина

Клинические проявления аномалии Эбштейна зависят от величины и степени смещения створок трехстворчатого клапана, размеров атриализованной части правого желудочка и размеры межпредсердного сообщения.

Клиническая картина аномалии Эбштейна у ряда пациентов бессимптомна, и они ведут обычный образ жизни. В ряде случаев они могут выполнять даже тяжелую физическую работу. У этой категории пациентов признаки нарушения кровообращения появляются только с течением времени.

У других пациентов, при раннем появлении цианоза, заболевание манифестирует в раннем детстве и резко прогрессирует.

Постоянной жалобой пациентов с аномалией Эбштейна является одышка. У подавляющего большинства пациентов одышка возникает только при физической нагрузке. Около 90% пациентов страдают от быстрой утомляемости. Патогномоничным признаком для аномалии Эбштейна, по нашему мнению, являются приступы сердцебиения (80 — 90% пациентов). Аномалия Эбштейна часто сопровождается цианозом.

2. Диагностика

- 2.1 Жалобы и анамнез

- — Рекомендуется при сборе жалоб у пациента с подозрением на АЭ выявление одышки при физической нагрузке и покое, приступов сердцебиения для исключения или выявления признаков аритмии и верификации диагноза [4].

- Уровень убедительности рекомендаций C (уровень достоверности доказательств IIa)