Кетоацидоз — комплекс симптомов, развивающихся в результате сдвига кислотно-щелочного равновесия с развитием ацидоза по причине накопления в крови высокой концентрации кетоновых тел.

Чаще кетоацидоз развивается как неотложное состояние, осложняющее течение сахарного диабета, хотя иногда может наблюдаться и у лиц, не имеющих данного диагноза.

Кетоацидоз – неотложное состояние, связанное с накоплением в крови кетоновых тел

Кетоацидоз – неотложное состояние, связанное с накоплением в крови кетоновых тел

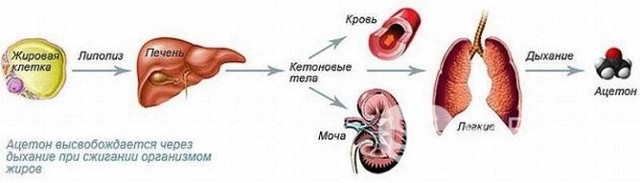

В норме превращение глюкозы, всосавшейся в системный кровоток из ЖКТ, осуществляется по двум направлениям. Во-первых, она используется для обеспечения энергетических потребностей организма, превращаясь в энергию в ходе гликолиза. Во-вторых, запасается в виде гликогена или жиров для покрытия возможных энергозатрат в случае необходимости. Утилизацию глюкозы из кровотока в клетки организма обеспечивает инсулин – гормон поджелудочной железы.

При сахарном диабете в условиях недостаточности инсулина в крови концентрируется большое количество неутилизированной глюкозы, что запускает каскад патологических реакций: активизируется синтез кетоновых (ацетоновых) тел, снижаются объемы их выведения, истощаются щелочные буферные системы и происходит закисление внутренних сред организма – развивается собственно кетоацидоз.

Причины и факторы риска

Кетоацидоз на фоне сахарного диабета может развиться по нескольким причинам:

- дополнительно присоединившаяся (интеркуррентная) патология, усугубившая течение болезни (острый воспалительный процесс, обострение хронического заболевания);

- некорректное лечение (чрезмерно низкие дозы инсулина, пропуск приема или самостоятельное изменение дозы, отмена сахароснижающего препарата, неисправность системы для введения инсулина или нарушение техники его введения, истекший срок годности лекарственного средства);

- неадекватный самоконтроль уровня глюкозы крови;

- погрешности диеты;

- злоупотребление алкоголем;

- оперативные вмешательства, травмы;

- острое нарушение мозгового кровообращения;

- инфаркт миокарда;

- беременность;

- чрезмерная психоэмоциональная нагрузка;

- систематический прием препаратов-антагонистов инсулина (диуретики, глюкокортикостероиды, β-адреноблокаторы, оральные контрацептивы и др.).

Помимо сахарного диабета, который является основной причиной кетоацидоза, данное патологическое состояние может развиваться на фоне хронического алкоголизма или мощной алкогольной интоксикации.

В педиатрической практике встречается кетоацидоз без сопутствующего сахарного диабета, возникший по следующим причинам:

- генетически обусловленная предрасположенность;

- значительные погрешности диеты (длительные «голодные» промежутки, обилие насыщенных жиров);

- тиреотоксикоз;

- новообразования головного мозга;

- лейкозы;

- интоксикации; и т. д.

Для детей характерен кетоацидоз в форме синдрома ацетонемической рвоты. Развивается патологическое состояние, как правило, в возрасте от 2 до 10 лет.

Формы заболевания

В зависимости от причины, вызвавшей развитие патологического состояния, кетоацидоз подразделяется на:

- диабетический;

- алкогольный;

- недиабетический кетоацидоз (ацетонемическая рвота, ацетонемический синдром, синдром циклической рвоты), который может быть первичным и вторичным.

Стадии

В соответствии со степенью тяжести выделяют три стадии кетоацидоза:

- Умеренный кетоацидоз.

- Декомпенсированный кетоацидоз, или прекома.

- Кетоацидотическая кома.

Симптомы

Симптомы варьируются в зависимости от степени тяжести состояния.

Для умеренного кетоацидоза характерны:

- слабость, повышенная утомляемость;

- головная боль, чувство «несвежей» головы, эпизоды головокружения;

- интенсивная жажда;

- повышение количества отделяемой мочи (полиурия);

- сухость кожи и слизистых оболочек;

- эпизоды тахикардии;

- снижение аппетита, тошнота.

Слабость и повышенная утомляемость – один из симптомов кетоацидоза

Слабость и повышенная утомляемость – один из симптомов кетоацидоза

При нарастании концентрации кетоновых тел в плазме крови клиническая картина декомпенсации кетоацидоза будет складываться из симптомов выраженной интоксикации:

- вялость, сонливость, угнетение сознания;

- изменение цикла «сон-бодрствование» в виде укорочения периодов бодрствования;

- замедление реакций на раздражители;

- головная боль;

- отсутствие аппетита, многократная рвота;

- снижение мышечного тонуса и сухожильных рефлексов;

- сухость кожных покровов и слизистых оболочек;

- похолодание кистей и стоп;

- одышка в покое и при незначительной нагрузке;

- выраженная тахикардия, приступы сердцебиения;

- незначительная гипотония;

- язык обложен густым коричневым налетом;

- запах ацетона в выдыхаемом воздухе;

- напряжение и болезненность в эпигастральной и околопупочной областях, правом подреберье.

В случае развития кетоацидотической комы как крайней степени кетоацидоза отмечаются следующие симптомы:

- потеря сознания;

- мышечная атония;

- кожные покровы холодные, цианотичные, с мраморным рисунком;

- холодный липкий пот;

- интенсивный запах ацетона или печеных яблок изо рта;

- шумное, глубокое, учащенное дыхание (патологическое дыхание Куссмауля);

- интенсивная болезненность во всех отделах живота (на пальпацию пациенты реагируют стоном);

- язык сухой, обложен зеленовато-коричневым налетом.

Особенности кетоацидоза у детей

Для детей характерен кетоацидоз в форме синдрома ацетонемической рвоты. Развивается патологическое состояние, как правило, в возрасте от 2 до 10 лет.

Если ацетонемический синдром носит первичный характер, заболевание дебютирует внезапно и проявляется приступами неукротимой рвоты с характерным запахом ацетона (до 20-30 и более раз в сутки), длящимися от нескольких часов до нескольких дней, в сочетании с кетонурией и кетонемией (кетоновые тела в крови и моче).

У детей кетоацидоз проявляется приступами многократной рвоты с запахом ацетона

У детей кетоацидоз проявляется приступами многократной рвоты с запахом ацетона

- Вторично синдром развивается на фоне инфекционных заболеваний, острых воспалительных процессов, перенесенного оперативного вмешательства и прочих состояний, сопровождающихся нарушениями энергетического метаболизма и активацией продукции контринсулярных гормонов (например, глюкокортикостероидов или тиреоидных гормонов).

- В случае декомпенсации появляются признаки вовлечения ЦНС (головная боль, сонливость, вялость), воспалительные изменения ЖКТ, обусловленные раздражением слизистой оболочки (тошнота, боли в области желудка и около пупка, вздутие, расстройство стула), повышается температура тела, нарастают симптомы обезвоживания.

- Ацетонемический синдром у детей может разрешаться самостоятельно в течение нескольких дней или на фоне проводимой терапии.

- 5 причин регулярно употреблять щелочную воду

- Ощущение сухости во рту: 8 основных причин дискомфорта

- В помощь диабетикам: 7 полезных веществ

Диагностика

Диагностика кетоацидоза складывается из оценки характерной клинической картины и результатов лабораторных методов исследования:

- общий анализ мочи (глюкоза, кетоновые тела, возможна протеинурия);

- биохимический анализ крови [гипергликемия (как правило, 20-30 ммоль/л), гиперкетонемия (могут определяться в норме), повышение уровня креатинина, мочевины];

- выявление сдвига кислотно-основного равновесия (декомпенсированный метаболический ацидоз).

Чаще кетоацидоз развивается как неотложное состояние, осложняющее течение сахарного диабета, хотя иногда может наблюдаться и у лиц, не имеющих данного диагноза.

Лечение

Лечение кетоацидоза проводится неотложно, пациенты госпитализируются в профильное отделение стационара, в случае комы – в реанимационное отделение.

Основные направления фармакотерапии:

- инфузионная терапия;

- инсулинотерапия в случае диабетического характера развившегося состояния;

- коррекция кислотно-основного равновесия (буферные растворы);

- коррекция электролитных сдвигов;

- одно- или двукратное внутривенное введение антикоагулянтов для профилактики ДВС-синдрома;

- средства, влияющие на процессы тканевого обмена.

При развитии кетоацидотической комы больных срочно доставляют в реанимационное отделение

При развитии кетоацидотической комы больных срочно доставляют в реанимационное отделение

Возможные осложнения и последствия

Осложнениями кетоацидоза могут быть:

- прогрессирование до кетоацидотической комы;

- отек мозга;

- диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ДВС-синдром);

- отек легких;

- острая сердечная недостаточность;

- острая почечная недостаточность;

- нарушения ритма сердца как следствие гипокалиемии;

- аспирация желудочного содержимого (асфиксия, аспирационная пневмония).

Прогноз

При своевременной диагностике и неотложно начатой терапии прогноз благоприятный. Прогноз ухудшается при развитии жизнеугрожающих осложнений.

Профилактика

- Соблюдение режима дозирования сахароснижающих препаратов, рекомендаций лечащего доктора.

- Коррекция дозы препаратов перед предполагаемым оперативным вмешательством, во время беременности, на фоне стрессорных воздействий и т. п.

- Отказ от злоупотребления алкогольными напитками.

- Тщательный контроль исправности приборов для введения инсулина и измерения уровня гликемии, сроков годности лекарственных средств.

Видео с YouTube по теме статьи:

Олеся Смольнякова Терапия, клиническая фармакология и фармакотерапия Об авторе

Олеся Смольнякова Терапия, клиническая фармакология и фармакотерапия Об авторе

Образование: высшее, 2004 г. (ГОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»), специальность «Лечебное дело», квалификация «Врач». 2008-2012 гг. – аспирант кафедры клинической фармакологии ГБОУ ВПО «КГМУ», кандидат медицинских наук (2013 г., специальность «фармакология, клиническая фармакология»). 2014-2015 гг. – профессиональная переподготовка, специальность «Менеджмент в образовании», ФГБОУ ВПО «КГУ».

Информация является обобщенной и предоставляется в ознакомительных целях. При первых признаках болезни обратитесь к врачу. Самолечение опасно для здоровья!

Особенности и методы лечения кетоацидоза у детей

Человеческий организм – сложнейшая биохимическая фабрика. Нарушения в ее работе зачастую чреваты необратимыми последствиями. К таким состояниям относится кетоацидоз, возникающий у детей в любом возрасте и являющийся следствием нарушения углеводного обмена. Начинающийся с небольшого недомогания и способный за несколько часов перерасти в кому, он требует немедленного обращения ко врачу. Особое внимание требуется детям, у которых уже выявлен сахарный диабет или у которых имеется наследственная склонность к его возникновению.

Развитие кетоацидоза и его формы

Глюкоза – главный источник энергии для человека. При дефиците в организме инсулина, необходимого для ее переработки, энергия высвобождается при расщеплении жиров. Во время этого процесса значительно увеличивается содержание в крови кетоновых тел – слабых органических кислот, которые не успевают выводиться почками. В итоге кровь окисляется и в организме происходит комплекс изменений, приводящих сначала к ухудшению общего самочувствия, а затем к состоянию комы.

Чем раньше выявляются признаки кетоацидоза, тем с меньшими негативными последствиями для организма ребенка можно его устранить.

Существует два вида кетоацидоза:

- Недиабетический – функции поджелудочной железы у ребенка не нарушены

- Диабетический – возникает на фоне диагностированного сахарного диабета или является главным признаком невыявленного вовремя заболевания

Почему развивается кетоацидоз

Причины недиабетического кетоацидоза – это нарушение или резкое изменение детского питания, большие перерывы между едой, чрезмерное употребление жиров, повышенные физические нагрузки.

Он бывает первичным, когда других заболеваний у ребенка не выявлено, и вторичным – развивающемся на фоне основных недугов или инфекций. Примерно у 5% детей в возрасте 1-13 лет возникает первичный кетоацидоз.

Ребенок, склонный к появлению недиабетического кетоацидоза, попадает в диабетическую группу риска.

Диабетический кетоацидоз развивается по следующим причинам:

- Ребенок уже болеет сахарным диабетом – повышенный сахар в крови и отсутствие необходимого количества инсулина для его переработки приводят к закислению крови

- В карте ребенка нет диагноза сахарный диабет – у 80% детей кетоацидоз является главным признаком активного отмирания клеток поджелудочной, синтезирующих инсулин, и основной для диагностирования диабета

- Неправильный прием инсулина – маленькая доза, пропуск инъекций, неправильный ввод препарата, сломанные приборы для введения инсулина

- Отсутствие контроля за течением диабета – родители не умеют или не хотят заниматься поддержанием нормального уровня сахара в крови ребенка, самостоятельно вводящий инсулин подросток относится к этому несерьезно

- Возникновение дополнительной потребности в инсулине – инфекционное заболевание, травма, хирургическое вмешательство, прием некоторых лекарств, для подростков такой ситуацией является стресс

Кетоацидоз может развиваться от нескольких часов до нескольких дней. Самое быстрое нарастание симптомов и возникновение комы наблюдается у новорожденных детей.

Как проявляется кетоацидоз

Признаки кетоацидоза достаточно многообразны, поэтому очень важно не спутать его с начинающимся инфекционным заболеванием, неполадками в ЖКТ и даже перенапряжением у детей среднего возраста и подростков:

- Первичные симптомы – отсутствие аппетита, слабость, сильная жажда, сухость и бледность кожи, частое мочеиспускание, ребенок худеет

- Вторичные признаки – со временем появляются яркий румянец, дыхание становится шумным и глубоким, возникают тошнота и рвота, запах ацетона при дыхании

- Кетоацидотическая кома возникает при максимальной концентрации кетонов

- Для новорожденных детей характерно западание родничка

Со стороны ЦНС кетоацидоз у ребенка проявляется головной болью, вялостью и раздражительностью одновременно, сонливостью. Иногда дети постоянно спят, но если их разбудить, то они способны разговаривать и отвечать на вопросы родителей. Со стороны ЖКТ из-за раздражения кетонами появляются боли в желудке, брюшная стенка становится болезненной и напряженной, перистальтика снижается и появляются запоры.

Подтверждение диагноза

При возникновении симптомов кетоацидоза необходимо как можно скорее обратиться ко врачу или вызвать скорую помощь. У ребенка исследуются кровь и моча для определения количества сахара и ацетона, устанавливается степень окисления крови (рН). Если обнаруживается более 12 ммоль/л сахара, 3 ммоль/л кетонов и рН

Кетоацидоз — причины, признаки, симптомы и лечение

Кетоацидоз – опасное осложнение сахарного диабета, которое без адекватного и своевременного лечения может привести к диабетической коме или даже к летальному исходу. Состояние начинает прогрессировать в том случае, если организм человека не может в полной мере использовать глюкозу как источник энергии, так как в нём не хватает гормона инсулина. В таком случае активизируется компенсаторный механизм, и организм начинает использовать в качестве источника энергии, поступающие жиры.

Онлайн консультация по заболеванию «Кетоацидоз».

Задайте бесплатно вопрос специалистам: Эндокринолог.

В результате расщепления жиров образуются кетоны. Эти вещества являются отходами, которые постепенно накапливаются в теле человека и отравляют его. Выраженная интоксикация может привести к диабетической коме. Если не оказать пациенту своевременную помощь, то последствия могут быть плачевными.

Учёные впервые описали симптомы кетоацидоза у детей и взрослых ещё в 1886 году. До того момента, пока не был изобретён инсулин, диабетический кетоацидоз практически всегда приводил к летальному исходу. Сейчас же ситуация значительно улучшилась. Процент смертности очень низкий. Главное – своевременно начать проводить полноценную и адекватную терапию.

Диабетическому кетоацидозу подвержены взрослые и дети, у которых в анамнезе числится сахарный диабет первого типа. Стоит отметить, что данное опасное состояние довольно редко встречается при сахарном диабете второго типа. Лечение патологии следует проводить только в стационарных условиях, чтобы врачи имели возможность постоянно мониторить состояние больного и при необходимости проводить реанимационные мероприятия.

Диабетический кетоацидоз у взрослых и детей характеризуется недостаточностью гормона инсулина, повышением концентрации глюкозы и кетоновых тел в организме человека, появлением ацетона в моче, а также нарушением метаболизма. Особенно тяжело данное состояние протекает у детей и подростков с плохо компенсированным сахарным диабетом 1 типа.

Этиология

Основная причина прогрессирования диабетического кетоацидоза при сахарном диабете первого типа – недостаточность инсулина. К этиологическим факторам, которые могут спровоцировать прогрессирование кетоацидоза, относят следующие:

- первичное проявление сахарного диабета 1 типа;

- неадекватное лечение диабета 1 типа: несвоевременное назначение инсулина и неверный расчёт дозировки;

- несоблюдение диетического питания – употребление в пищу большого количества продуктов, содержащих легкоусвояемые углеводы;

- недуги, отягощающие протекание диабета первого типа у детей и взрослых: инфекционные заболевания мочевыделительной системы, органов дыхания, инфаркт миокарда, ишемический инсульт;

- хирургические вмешательства и травмы различной степени тяжести;

- стрессовые ситуации;

- употребление некоторых лекарственных препаратов, которые могут повышать уровень глюкозы в кровеносном русле. Например, к таким относят глюкокортикоиды;

- патологии эндокринной системы;

- вынашивание ребёнка.

Образование ацетона

Степени

Клиницисты выделяют следующие степени диабетического кетоацидоза у детей и взрослых:

- лёгкая. Проявляются первые симптомы данного патологического состояния: учащается мочеиспускание, пациента начинает подташнивать и появляются признаки интоксикации. Стоит отметить, что на данном этапе проявляется характерный симптом кетоацидоза – запах ацетона в выдыхаемом воздухе;

- средняя. Состояние пациента постепенно ухудшается – становится сопорозным. Проявляются симптомы нарушения работы сердечно-сосудистой системы: тахикардия, снижение АД. Также появляются рвотные позывы, боль в животе (пациент не может определить её чёткой локализации);

- тяжёлая. Наиболее опасная. Наблюдается нарушение сознания, зрачки узкие и не реагируют на световой раздражитель. Запах ацетона настолько сильный, что его можно без труда ощутить в помещении, где находится пациент. Присутствуют выраженные признаки сильного обезвоживания.

Симптоматика

Стоит отметить, что симптомы кетоацидоза у детей и взрослых проявляются постепенно – от суток до 1 недели. Но именно такое медленное течение даёт возможность человеку заподозрить у себя прогрессирование этого опасного состояния и сразу обратиться за медицинской помощью.

Характерные симптомы кетоацидоза:

- снижение массы тела при обычном режиме питания;

- слабость;

- человек быстро устаёт даже от привычной для него работы;

- сильная жажда;

- головная боль;

- возможно головокружение;

- раздражительность;

- сухость кожи;

- тахикардия;

- нарушение сердечного ритма;

- тошнота и рвотные позывы;

- диарея;

- на начальной стадии прогрессирования патологии наблюдается учащённое мочеиспускание, но при переходе в стадию комы, количество выделяемой урины значительно снижается (возможна даже анурия);

- стойкий запах ацетона из ротовой полости;

- нарушения сознания. Может наблюдаться заторможенность или сонливость. Если вовремя не провести лечение, то развивается кома.

Если не обратить внимания на указанные симптомы и не провести полноценное лечение, то разовьётся кетоацидотическая кома. Она имеет несколько вариантов протекания:

- сердечно-сосудистая форма. У человека более ярко проявляются симптомы сосудистой и сердечной недостаточности – болевой синдром в месте проекции сердца, тахикардия, снижение АД;

- абдоминальная. Проявляются симптомы псевдоперитонита – боль в животе, тошнота и рвотные позывы;

- почечная. Частые мочеиспускания, которые позже сменяются анурией;

- энцефалопатическая. На первом плане признаки нарушения циркуляции крови в мозге – снижение зрительной функции, тошнота, головокружение и прочее.

Симптомы кетоацидоза

Диагностика

При появлении первых признаков у детей и взрослых, которые указывают на прогрессирование кетоацидоза, следует безотлагательно посетить медицинское учреждение для диагностики и подтверждения или опровержения диагноза. Стандартный план диагностики патологии включает в себя:

- анализ симптомов;

- оценку истории заболевания – наличие диабета 1 типа, а также различных сопутствующих недугов;

- тщательный осмотр пациента;

- анализ крови для определения концентрации глюкозы в крови;

- анализ мочи для выявления кетоновых тел и ацетона;

- клинический анализ крови и мочи;

- биохимия крови.

Осложнения

- отёк мозга;

- нарушение работы сердца;

- прогрессирование различных инфекционных осложнений;

- высокий риск летального исхода.

Лечение

Лечение патологического состояния следует начинать проводить только после тщательной диагностики. План лечения должен составлять только высококвалифицированный специалист, с учётом тяжести состояния больного, а также выраженности у него кетоацидоза. Стоит отметить, что лечение больных с таким диагнозом чаще проводится в отделении реанимации.

Лечение включает в себя:

- инсулинотерапию. Показано вводить в/в инсулин, чтобы снизить уровень глюкозы в крови. Во время данной терапии требуется постоянно контролировать уровень глюкозы в крови;

- дегидратационную терапию. Необходимо восполнить потерянную жидкость. С этой целью в/в вводят физиологический раствор;

- для профилактики прогрессирования гипогликемии показано вводить раствор глюкозы;

- коррекцию электролитических нарушений;

- антибиотикотерапию. Данная группа необходимо, чтобы избежать прогрессирования инфекционных осложнений;

- антикоагулянты.

Профилактика

Кетоацидоз – опасное состояние, поэтому необходимо как можно раньше заняться его профилактикой тем людям, у которых наблюдается диабет 1 типа. Профилактические мероприятия:

- назначение корректных доз инсулина и их своевременно введение препарата;

- строго соблюдение диеты;

- обучение больных диабетом первого и второго типа самостоятельному распознаванию признаков наступления декомпенсации.

Обезвоживание (совпадающих симптомов: 14 из 20)

Обезвоживание – процесс, появляющийся из-за большой потери организмом жидкости, объем которой в несколько раз преобладает над объёмом, который потребляет человек. Вследствие этого происходит расстройство нормальной работоспособности организма. Зачастую проявляется жаром, рвотой, диареей и повышенным потоотделением.

Наступает чаще всего в жаркое время года или при выполнении тяжёлых физических нагрузок при не слишком большом приёме жидкости.

Такому расстройству подвержен каждый человек, вне зависимости от пола и возраста, но по статистике наиболее часто предрасположены дети, лица пожилой возрастной группы, и люди, страдающие от хронического протекания того или иного заболевания.

… Отек головного мозга (совпадающих симптомов: 12 из 20)

Отек головного мозга – опасное состояние, характеризующееся чрезмерным скоплением экссудата в тканях органа. Как следствие, постепенно увеличивается его объем и растёт внутричерепное давление. Все это приводит к нарушению обращения крови в органе и к отмиранию его клеток.

… Предменструальный синдром (совпадающих симптомов: 12 из 20)

Предменструальный синдром – комплекс болезненных ощущений, которые возникают за десять дней до начала менструации. Признаки проявления данного расстройства и их совокупность имеют индивидуальный характер. У одних представительниц женского пола могут выражаться такими симптомами, как головная боль, резкая смена настроения, депрессия или плаксивость, а у других – болезненные ощущения в молочных железах, рвота или постоянные боли внизу живота.

… Авитаминоз (совпадающих симптомов: 10 из 20)

Авитаминоз — это болезненное состояние человека, которое наступает в результате острой недостачи витаминов в организме человека. Различают весенний и зимний авитаминоз. Ограничений, что касается пола и возрастной группы, в этом случае нет.

… Интоксикация (совпадающих симптомов: 10 из 20)

Интоксикация организма – возникает из-за продолжительного воздействия на организм человека различных токсических веществ. Это может быть производственное отравление ядами или химическими элементами, продолжительное употребление медикаментов, например, при лечении онкологии или туберкулёза. Влияние токсинов может быть как внешнее, так и внутреннее, производимое самим организмом.

…

Синдром циклической рвоты (недиабетический кетоацидоз)

У детей синдром циклической рвоты клинически протекает эпизодами тошноты-рвоты с интервалами, в которых состояние ребенка улучшается и приходит к норме. У взрослых же между эпизодами рвоты у 50–60 % наблюдается тошнота.

Часто у взрослых данный синдром диагностируется как функциональная диспепсия ввиду наличия невыраженного абдоминального болевого синдрома и рвоты. Длительность эпизодов рвоты варьирует от часов до дней, в среднем около 27 часов у детей и 3–6 дней у взрослых. Средняя частота возникновения рвоты составляет 4 недели у детей и 3 месяца у взрослых.

Описывается связь между развитием синдрома циклической рвоты и перенесенным стрессом, психоэмоциональным напряжением. Наиболее часто симптомы развиваются в ночное время или ближе к утру (от 1:00 до 7:00 ч). У 67 % детей синдром циклической рвоты сопровождается заметным продромальным периодом длительностью 0,5–1,5 часа.

Клиника продромального периода имеет картину мигренозного состояния, иногда включая нарушения зрения, вегетативные симптомы, такие как бледность, тошнота, боль в животе, потливость и вялость.

Эпизоды циклической рвоты характеризуются интенсивной постоянной рвотой и повторяющейся тошнотой как минимум 4 раза в час за последний час наблюдений. Рвота, как правило, стремительная, и во рвотных массах содержится желчь, слизь, иногда кровь. Это может привести к развитию пролабирующей гастропатии, пептического эзофагита, синдрома Мэллори-Вейса как следствию форсированной, повторяющейся рвоты.

Этиология

Существующие представления об этиологии недиабетического кетоацидоза (НДК) базируются на понимании главного триггерного фактора, а именно относительного или абсолютного недостатка углеводов и/или преобладания кетогенных аминокислот и жирных кислот при обеспечении энергетических потребностей организма.

Главным фактором, на фоне которого облегчается развитие НДК, является наличие нервно-артритической аномалии конституции. Но любые стрессогенные, токсичные, алиментарные, эндокринные влияния на энергетический метаболизм, даже у детей без нервно-артритического диатеза, могут вызвать развитие ацетонемической рвоты.

Патогенез

Пусковым фактором развития кетоза является стресс с относительным преимуществом контринсулярных гормонов и алиментарные нарушения в виде голодания или чрезмерного потребления жирной и белковой пищи (кетогенных аминокислот) при недостатке углеводов.

Абсолютный или относительный недостаток углеводов служит причиной стимуляции липолиза для обеспечения энергетических потребностей. При усиленном липолизе в печень поступает излишек свободных жирных кислот (СЖК). В печени СЖК трансформируются в универсальный метаболит — ацетил-коэнзим А (ацетил-КоА).

В условиях нормального обмена основным путем метаболизма ацетил-КоА является реакция с оксалоацетатом и дальнейшее участие в цикле Кребса с образованием энергии. Часть ацетил-КоА используется для ресинтеза СЖК и образования холестерина, и только небольшое количество ацетил-КоА идет на образование кетоновых тел.

При усилении липолиза количество ацетил-КоА становится чрезмерным, кроме того, ограничивается его поступление в цикл Кребса в связи с уменьшением количества оксалоацетата, вызванным недостатком углеводов. Также снижается активность ферментов, которые активируют образование холестерина и СЖК. В результате этого остается лишь один путь утилизации ацетил-КоА — кетогенез.

На первом этапе путем конденсации двух молекул ацетил-КоА получается ацетоацетил-КоА, который метаболизируется в ацетоуксусную кислоту. Последняя, в свою очередь, может легко превращаться в другие виды кетоновых тел — ацетон и β-оксимасляную кислоту.

Синтезированные кетоновые тела либо окисляются, либо выводятся из организма человека почками и легкими. Таким образом, кетоз развивается в тех случаях, когда скорость образования кетоновых тел превышает их утилизацию.

Кетоз вызывает ряд неблагоприятных последствий для организма ребенка. Во-первых, при значительном повышении уровня кетоновых тел, которые являются донаторами анионов, возникает метаболический ацидоз с увеличенным анионным интервалом — кетоацидоз. Его компенсация осуществляется за счет гипервентиляции, которая приводит к гипокапнии, вызывающей вазоконстрикцию, в том числе и церебральных сосудов.

Во-вторых, излишек кетоновых тел оказывает наркотическое влияние на центральную нервную систему, вплоть до развития комы. В-третьих, ацетон является жирорастворителем и повреждает липидный бислой клеточных мембран.

Кроме того, для утилизации кетоновых тел необходимо дополнительное количество кислорода, что может приводить к несоответствию между доставкой и потреблением кислорода, то есть содействовать развитию и поддержанию патологического состояния.

Излишек кетоновых тел раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, что клинически манифестирует рвотой и абдоминальным болевым синдромом.

Перечисленные неблагоприятные эффекты кетоза в сочетании с другими расстройствами водно-электролитного и кислотно-основного равновесия (гипо-, изо- и гипертоническое обезвоживание, метаболический ацидоз вследствие потерь бикарбоната и/или накопления лактата) способствуют более тяжелому течению заболевания, увеличивают продолжительность госпитализации в отделении интенсивной терапии.

Диагностические критерии синдрома циклической ацетонемической рвоты (первичного НДК) определены на международном консенсусе (1994 г.).

Обязательные критерии:

- повторные, тяжелые, отдельные эпизоды рвоты;

- различной продолжительности интервалы нормального здоровья между эпизодами;

- продолжительность эпизодов рвоты от нескольких часов до суток;

- отрицательные лабораторные, рентгенологические и эндоскопические результаты обследования, которые могли бы объяснить этиологию рвоты как проявление патологии органов ЖКТ.

Дополнительные критерии:

- рвота характеризуется стереотипией, и каждый эпизод аналогичен предыдущему по времени, интенсивности и продолжительности;

- приступы рвоты могут заканчиваться спонтанно и без лечения;

- сопутствующие симптомы включают тошноту, боль в животе, головную боль, слабость, фотофобию, заторможенность;

- сопутствующие признаки включают лихорадку, бледность, диарею, дегидратацию, чрезмерную саливацию и социальную дезадаптацию;

- рвотные массы часто содержат желчь (76 %), слизь (72 %) и кровь (32 %).

В клиническом анализе крови специфические изменения отсутствуют. Гемограмма изменяется в зависимости от характера патологии, на фоне которой возник эпизод кетоза. Чаще всего определяются лейкоцитоз, нейтрофилез с умеренным сдвигом лейкоцитарной формулы влево и повышение СОЭ.

Наиболее типичными изменениями в клинических анализах мочи являются наличие кетонурии от одного плюса (+) до четырех плюсов (++++) по полуколичественной реакции с нитропруссидом и

глюкозурии. Глюкозурия не является обязательным симптомом, но почти всегда возникает на фоне инфузии растворов глюкозы.

Диагностически значимыми являются результаты биохимического исследования крови. При продолжительной и многократной рвоте вследствие дегидратации происходит возрастание гематокритного показателя и показателя общего белка. При значительном обезвоживании может происходить увеличение содержания мочевины крови свыше 8,8 ммоль/л вследствие преренальной олигоурии и гемоконцентрации.

Для первичных НДК, то есть синдрома циклической ацетонемической рвоты, типичной является нормогликемия или умеренная гипогликемия. Вместе с тем у больных с вторичными НДК, которые возникают на фоне периоперационного стресса и голодания, инфекционных заболеваний, может наблюдаться умеренная гипергликемия, которая иногда достигает 6–10 ммоль/л.

В отличие от диабетических кетоацидозов, она непродолжительна, и показатель глюкозы крови быстро нормализуется на фоне инфузионной терапии. Вдобавок диабетическому кетоацидозу присуща более значительная гипергликемия, которая достигает 12–50 ммоль/л.

Изменения содержания электролитов сыворотки не имеют характерных особенностей. В большей степени они зависят от преморбидного фона ребенка, характера потерь жидкости и предыдущего проведения оральной регидратации.

При преобладающей потере «соленой воды» — то есть внеклеточной жидкости (понос, рвота, потоотделение) и оральной регидратации преимущественно бессолевыми растворами наблюдается гипонатриемия.

Наоборот — при преобладающей потере «несоленой воды», то есть внутриклеточной жидкости (тахипноэ, лихорадка), наблюдается гипернатриемия. Чаще всего можно наблюдать изотоническое обезвоживание как следствие сбалансированных потерь воды и натрия. При значительном ацидозе калий сыворотки может быть нормальным или повышенным. В случаях продолжительной рвоты и незначительного ацидоза часто наблюдается гипокалиемия.

Клиника кетоза у детей

У детей клинические проявления кетоацидоза довольно разнообразны и во многом определяются основной патологией, вызвавшей развитие кетоза. Как правило, клиническая симптоматика включает в себя проявления собственно кетоза, синдромы, характерные для того или иного патологического процесса-триггера (гастроэнтерит, пневмония, острая респираторная инфекция, нейроинфекция и т.п.), нередко наблюдается общеинфекционный синдром и проявления

водно-электролитных расстройств.

Собственно кетоз характеризуется тошнотой, многократной продолжительной рвотой, отказом от пищи и питья, появлением в выдыхаемом воздухе специфического запаха ацетона или прелых яблок, появлением болей в животе. Интенсивность этих симптомов возрастает на протяжении нескольких суток.

Ребенок становится вялым, раздражительным. Во время объективного обследования, как правило, определяются симптомы обезвоживания (сухость слизистых и кожи, снижение тургора мягких тканей, отсутствие слезоотделения). Глаза ребенка выглядят запавшими, а сам он — похудевшим и поникшим, однако на щеках при этом нередко бывает яркий румянец.

Изо рта и от мочи ощущается запах ацетона от чуть заметного до очень интенсивного, определяемого на расстоянии нескольких метров от больного. Больные НДК часто лихорадят, однако температура обычно не достигает очень высоких цифр.

Тахикардия, усиление тонов сердца — типичные проявления кетоза. Нередко НДК сопровождается появлением тахипноэ, обусловленного раздражением дыхательного центра излишком ионов водорода. В тяжелых случаях дыхание приобретает характер Куссмауля.

Аускультативные изменения в легких нетипичны и определяются ведущей патологией. При пальпации живота нередко определяется разлитая болезненность или болезненность в эпигастрии, которая в некоторых случаях бывает достаточно значительной и требует исключения острой хирургической патологии. Диурез, соответственно выраженности симптомов обезвоживания, может снижаться.

Интенсивная терапия недиабетических кетоацидозов у детей

Основные принципы лечения кетоацидоза аналогичны таковым у взрослых.

Предложенные прежде методики лечения НДК у детей состояли в назначении питания с высоким содержанием углеводов и ограниченным содержанием жиров, оральной регидратации малыми порциями жидкости (5% раствор глюкозы, регидрон), инфузионной терапии с включением растворов глюкозы, натрия гидрокарбоната. Учитывая современные данные относительно патофизиологических нарушений у больных НДК, существующие рекомендации по их лечению воспринимаются как несовершенные.

- Во-первых, это обусловлено тем, что они опирались на существенно ограниченные данные, которые недостаточно полно характеризовали состояние важнейших звеньев гомеостаза (водно-электролитное равновесие, кислотно-основное состояние, центральная и периферическая гемодинамика).

- Во-вторых, они не учитывают современные фармакологические возможности, которые значительно расширились за счет усовершенствования средств для инфузионной коррекции расстройств гомеостаза.

- В-третьих, при тяжелых инфекционных заболеваниях, периоперационных состояниях возникают некоторые ограничения по применению существующих рекомендаций.

Оральная регидратация и введение углеводов внутрь часто невозможны, поскольку кетоацидоз нередко сопровождается многократной и неукротимой рвотой. Внутривенное введение 5–10% растворов глюкозы, которая применяется для прекращения кетогенеза у детей с НДК, очень часто недостаточно эффективно из-за ухудшения транспорта глюкозы через клеточные мембраны вследствие прямого диабетогенного влияния кетоновых тел.

Повышение уровня контринсулярных гормонов во время стресса, снижение продукции эндогенного инсулина также содействуют снижению утилизации глюкозы по обычным путям метаболизма (шунт Эмбдена — Мейергофа). Гипергликемия, которая возникает при этом, сама по себе ухудшает течение заболевания, а также вызывает глюкозурию и осмодиурез, что приводит к потере электролитов с мочой и дегидратации внеклеточного сектора.

Использование лишь ощелачивающих средств (раствор натрия гидрокарбоната, натрия лактата) повышает содержание стандартного бикарбоната в плазме, но не останавливает патологический процесс кетогенеза.

Если обобщить главные задачи и направления лечения НДК у детей, то они могут быть сформулированы следующим образом:

- Диета назначается всем больным. Она должна содержать легкодоступные углеводы, быть обогащена жидкостью, ограничивать употребление жиров.

- Назначение прокинетиков (домперидон, метоклопрамид), ферментов и кофакторов углеводного метаболизма (тиамин, кокарбоксилаза, пиридоксин) способствует более раннему восстановлению толерантности к пище и нормализации обмена углеводов и жиров.

- Инфузионная терапия должна:

- быстро устранять гиповолемию и дефицит внеклеточной жидкости с целью улучшения перфузии и микроциркуляции;

- содержать ощелачивающие препараты, которые повышают уровень бикарбонатов плазмы и нормализуют КОС;

- содержать достаточное количество легкодоступных углеводов, которые метаболизируются разными путями, в том числе и независимыми от инсулина.

- В случаях умеренного кетоза (ацетон мочи до «++»), который не сопровождается существенным обезвоживанием, водно-электролитными расстройствами и неконтролируемой рвотой, показана диетотерапия и оральная регидратация в сочетании с применением прокинетиков в возрастных дозах и этиотропной терапией основного заболевания.

- Этиотропная терапия (антибиотики и противовирусные препараты) должна назначаться во всех случаях, когда она показана.

Существенно сложнее терапия тяжелых случаев НДК (ацетон мочи свыше «++»), которые требуют довольно продолжительного и взвешенного вмешательства. Главным инструментом терапии таких случаев НДК является назначение (одновременно с диетой, прокинетиками и кофакторами) инфузионной терапии.

Показания к назначению инфузионной терапии при НДК:

- Стойкая и многократная рвота, которая не прекращается после назначения прокинетиков.

- Наличие умеренной (до 10 % массы тела) и/или тяжелой (до 15 % массы тела) дегидратации.

- Наличие декомпенсированного метаболического ацидоза с увеличенным анионным интервалом.

- Наличие гемодинамических и микроциркуляторных расстройств.

- Признаки расстройств сознания (сопор, кетоацидотическая кома).

- Наличие анатомических и функциональных затруднений для оральной регидратации (пороки развития лицевого скелета и полости рта), неврологические расстройства (бульбарные и псевдобульбарные нарушения).

Перед началом инфузионной терапии необходимо обеспечить надежный венозный доступ (преимущественно периферический) с применением катетеров типа Venflon или аналогов, определить показатели гемодинамики, кислотно-основного и водно-электролитного состояний.

Главные задачи для стартовой инфузионной терапии:

- Коррекция гипогликемии, если она существует.

- Устранение гиповолемии.

- Восстановление удовлетворительной микроциркуляции.

Значительная гипогликемия требует быстрой коррекции с помощью струйного внутривенного введения 20–40% раствора глюкозы из расчета 0,5 г/кг массы тела, с последующим контролем уровня гликемии.

С учетом имеющихся данных относительно ограниченной способности самых распространенных кристаллоидных растворов (солевые растворы и растворы глюкозы) быстро и эффективно устранять кетоз и его патофизиологические последствия существуют серьезные теоретические и практические предпосылки для применения растворов сахароспиртов как альтернативных средств лечения кетотических состояний.

Главное отличие сахароспиртов (сорбитол, ксилитол) состоит в особенностях их метаболизма, а именно его независимости от инсулина, и значительно большем антикетогенном воздействии. Но поскольку сахароспирты метаболизируются в печени, а не в центральной нервной системе, то коррекция ими гипогликемии не является целесообразной.

Итак, мы считаем обязательным устранение гипогликемии именно растворами глюкозы. Последующая терапия состоит во внутривенной инфузии жидкости для коррекции гиповолемии.

Черний В.И., Шлапак И.П., Георгиянц М.А., Тюменцева С.Г., Куглер С.Е., Прокопенко Б.Б.

2016 г.

Кетоацидоз у ребенка: что это такое, причины возникновения и неотложная помощь

Организм человека – сложная биохимическая система, и сбои в ее работе приводят к развитию различных заболеваний.

Одним из них выступает кетоацидоз – сложный симптомокомплекс, в основе которого лежит повышение кислотности крови за счет роста концентрации в ней слабых органических кислот – кетоновых тел.

Таким образом, ответ на вопрос, что это такое кетоацидоз у детей, кроется в самом названии заболевания. «Кето» – сокращение кетоновых тел, а термином «ацидоз» обозначают повышенную кислотность.

Механизм развития заболевания

В случае его нехватки ведущим источником энергии начинают выступать жиры. Расщепляясь, они выделяют в кровь кетоновые тела, которые начинают менять ее кислотно-щелочной баланс в пользу кислотности.

Именно окисление крови и вызывает появление основных симптомов кетоацидоза, спектр которых варьируется от слабого недомогания до потери сознания и комы. Опасность здесь связана с тем, что динамика заболевания имеет высокие темпы и может занимать как несколько дней, так и несколько часов. Особенно быстрое развитие кетоацидоза отмечается у новорожденных. Важным в диагностике и лечении такой патологии, как кетоацидоз у ребенка, являются причины, которые его спровоцировали.

Выделяют два типа заболевания:

Мицеликс — от диабета. Успей получить бесплатно! Подробнее

Каждый из обозначенных типов заболевания вызван своими причинами. Недиабетический кетоацидоз чаще всего бывает спровоцирован грубыми нарушениями диеты ребенка, либо резким ее изменением. График приема еды также может стать пусковым механизмом, главное здесь не допускать длительных промежутков между приемами пищи.

Так как кетоновые тела – это органические продукты распада жиров, рацион питания ребенка, в котором преобладает жирная пища, создает дополнительный фактор риска. Важно разделять первичный кетоацидоз, при котором он сам является основным заболеванием и причиной недомоганий, и вторичный, развитие которого происходит на фоне инфекционных процессов и других болезней.

Кетоацидоз при диабете особенно характерен именно для детского возраста. Причина здесь очевидна – недиагностированный диабет проявляет себя симптомами кетоацидоза, который в дальнейшем, при правильно подобранной инсулинозамещающей терапии, может больше никогда не возникнуть.

Вызывающие кетоацидоз у детей причины следующие:

- недостаток инсулина, в случае невыявленного диабета;

- малых, недостаточных доз инсулина при поддерживающей терапии;

- пропуск инъекций инсулина.

- Родителями ребенка важно знать, что любые серьезные нагрузки на его организм должны сопровождаться корректировкой получаемых доз инсулина.

- Так, инфекционные заболевания, оперативные вмешательства, серьезные травмы и даже стресс создают дополнительную потребность организма в инсулине.

Частой причиной развития кетоацидоза в подростковом возрасте выступает неправильный ввод лекарственного препарата, когда подросток начинает осуществлять инъекции сам, пропуск им времени приема, уменьшение или увеличение дозы. Контроль и внимание родителей на этом этапе чрезвычайно важны.

Симптомы заболевания

Мицеликс — от диабета. Успей получить бесплатно! Подробнее

- Изменяя состав крови, он оказывает воздействие на организм ребенка в целом.

- Это значительно осложняет его диагностику, ведь зачастую на ранних этапах процесса болезни кетоацидоз по клиническим симптомам напоминает и инфекционное заболевание, и дисфункцию ЖКТ, а иногда диагностируется родителями как следствие перенапряжения или стресса.

- К первичной симптоматике принято относить:

- снижение или отсутствие аппетита;

- приступы жажды и общую обезвоженность, выражающуюся в бледности и сухости кожи, связанную с учащенным мочеиспусканием;

- потерю веса.

Вторичные симптомы:

Северное Сияние — профилактика диабета (консультация) Подробнее

- со стороны ЖКТ: болезненность и напряженность, повышенная чувствительность передней брюшной стенки, боли в желудке, связанные с раздражением слизистой кетоновыми телами. Сниженная перистальтика приводит к появлению запоров;

- со стороны дыхательной системы: глубокое, шумное дыхание, запах ацетона, который можно уловить при выдохе;

- со стороны кожных покровов: яркий румянец на щеках;

- со стороны ЦНС: парадоксальное сочетание повышенной сонливости и нервозности, раздражительности. Значительное увеличение общей продолжительности сна. Головные боли. При отсутствии адекватной терапии возможна дезориентация в пространстве, кома.

Частым симптомом кетоацидоза у детей выступает ацетонемический синдром. Он заключается в многократных, навязчивых приступах рвоты, в запахе масс которых устойчиво присутствует отдушка ацетона. В перерывах между приступами рвоты у ребенка отсутствуют какие-либо другие симптомы недуга.

В случае, если в наследственности ребенка присутствует предрасположенность к заболеваниям диабетического цикла, стоит обращаться за неотложной медицинской помощью даже при наличии лишь одного из симптомов.

Диагностика и лечение

Как видно из описания симптомов, кетоацидоз по клиническим проявлениям легко спутать с широким перечнем других заболеваний, поэтому главным критерием при постановке диагноза выступают результаты лабораторных исследований.

Схема диагностики выглядит следующим образом:

Совокупность выявленных отклонений от нормальных показателей по каждому из критериев позволяет поставить точный диагноз и определить форму заболевания. Лечение диабетической формы кетоацидоза возможно преимущественно в стационарных условиях, в случае средней и тяжелой стадии – в реанимационном отделении.

Инфузионная терапия позволяет ликвидировать обезвоженность, восстановить электролитический баланс крови. Нормализация уровня глюкозы проводится короткими курсами инсулина, когда привычная схема его приема заменятся 5-6 разовым режимом.

Здесь также необходим ежечасный контроль уровня сахара в крови, выравнивание кислотно-щелочного баланса, коррекция процессов тканевого обмена. В случае, если болезнь сопровождается повышением температуры, возможно применение антибиотиков.

Здесь на первое место выступает корректировка диеты ребенка, с исключением из нее продуктов с завышенной концентрацией жиров. Усиленный питьевой режим предполагает прием жидкости малыми дозами с интервалом в 10 минут.

В случаях подозрения кетоацидоза у детей неотложная помощь должна заключаться в вызове бригады скорой помощи и контроле дыхательных путей, так как заболевание часто сопровождается рвотой.

Введение инсулина ребенку, впавшему в состояние комы на фоне кетоацидоза, является нецелесообразным и в ряде случаем может быть опасным для жизни.

Профилактика

- В случае с диабетической формой кетоацидоза на первый план выходит строгий контроль над протеканием сахарного диабета, который должен включать систематическое отслеживание уровня глюкозы в крови и внимательное отношение к изменениям самочувствия ребенка.

- Не стоит пренебрегать своевременной диагностикой домашних приборов измерения.

- Недиабетический кетоацидоз может повторяться различными временными интервалами.

- Поэтому для ребенка, однократно перенесшего это заболевание, показаны медицинские обследования по перечисленным выше показателям крови и мочи дважды в год.

- Профилактические мероприятия для обеих форм болезни должны включать в себя строгую диету, обильное питье, независящее от физических нагрузок и температуры окружающей среды, двигательную активность и адекватные возрасту физические нагрузки.

Видео по теме

Врач-эндокринолог о кетоацидозе и гипогликемии у детей:

Таким образом, кетоацидоз, выступая серьезным системным заболевание, способным в отдельных случаях создавать угрозу жизни ребенка, тем не менее, эффективно поддается диагностике и лечению. Это заболевание хорошо изучено современной медициной, и существующие схемы лечения способны в короткие сроки восстановить здоровье ребенка. А следование несложным правилам профилактики в большинстве случаев позволяет предотвратить развитие патологии.

ПредыдущаяСледующая

Кетоацидоз у детей

Диабетический кетоацидоз развивается, как правило, в течение нескольких дней, реже в течение одних суток с постепенным нарастанием симптомов:

- жажда, повышенное потребление воды;

- слабость, быстрая утомляемость;

- снижение массы тела;

- тошнота, рвота, боль в животе, диарея (частый жидкий стул);

- головная боль, раздражительность;

- сухость кожных покровов;

- учащенное сердцебиение, нарушение ритма сердца;

- на ранних стадиях – повышенное мочеиспускание, на стадии комы – уменьшение количества выделяемой мочи вплоть до полного ее отсутствия;

- запах ацетона изо рта;

- нарушения сознания различной степени (сонливость, заторможенность) вплоть до развития комы (утрата сознания и рефлексов).

Различают следующие степени тяжести диабетического кетоацидоза.

- Легкая степень характеризуется:

- жаждой;

- учащенным мочеиспусканием;

- головной болью;

- головокружением;

- сонливостью;

- снижением аппетита;

- тошнотой;

- болями в животе;

- легким запахом ацетона, который ощущается в выдыхаемом воздухе.

- Средняя степень:

- сознание становится сопорозным (замедление реакций);

- реакция зрачков на свет и сухожильные рефлексы снижена;

- учащается сердцебиение;

- снижается артериальное (кровяное) давление;

- присоединяется частая рвота, жидкий стул и явления псевдоперитонита (боль в животе, напряжение мышц брюшной стенки, нарушение моторики кишечника);

- уменьшается частота мочеиспусканий.

- Тяжелая степень:

- потеря сознания;

- угнетение рефлексов;

- узкие зрачки с отсутствием реакции на свет;

- запах ацетона в выдыхаемом воздухе ощущается в помещении;

- выражены явления обезвоживания (сухость кожи и слизистых, снижение эластичности кожи, глазные яблоки при надавливании мягкие);

- дыхание Куссмауля (глубокое, редкое, шумное);

- определяют увеличенную печень, анурию (прекращение образования мочи);

- уровень глюкозы в крови на уровне 20-30 ммоль/л;

- повышен уровень кетоновых тел (продукты распада жиров, образующиеся при повышенном уровне глюкозы в крови) в крови;

- в моче определяются кетоновые тела.

Варианты течения кетоацидотической комы:

- абдоминальная форма – на первый план выступают симптомы псевдоперитонита (боль в животе, тошнота, рвота, напряжение мышц брюшной стенки);

- сердечно-сосудистая форма – на первый план выступает сердечная или сосудистая недостаточность (учащенное сердцебиение, снижение артериального (кровяного) давления, боль в области сердца);

- почечная форма характеризуется учащенным мочеиспусканием, которое сменяется анурией (отсутствием мочеиспускания);

- энцефалопатическая форма – нарушение мозгового кровообращения (головная боль, головокружение, снижение остроты зрения, тошнота).

Причина развития диабетического кетоацидоза — недостаточность инсулина (гормона, снижающего уровень сахара в крови). Факторы, приводящие к развитию диабетического кетоацидоза.

- Первое проявление сахарного диабета (как правило, сахарный диабет 1-го типа).

- Неадекватное лечение сахарного диабета:

- пропуск приема сахароснижающих препаратов и/или инсулина;

- снижение дозы сахароснижающих препаратов и/или инсулина;

- несвоевременное назначение инсулина.

- Нарушение диеты: прием большого количества легкоусвояемых углеводов (сладкое, мучное) и нарушение режима питания (пропуск приема пищи).

- Присоединившиеся заболевания, отягощающие течение сахарного диабета (интеркуррентные заболевания), — инфекционные заболевания, особенно органов дыхания (например, воспаление легких), мочевыводящих путей (например, воспаление мочевого пузыря).

- Недостаточный контроль и самоконтроль уровня глюкозы в крови.

- Хирургические операции и травмы.

LookMedBook напоминает: что данный материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультацию врача!

-

Врач педиатр поможет при лечении заболевания

Записаться к врачу педиатру

- Анализ жалоб, истории заболевания:

- наличие сахарного диабета, его тип (1-го или 2-го типа), давность сахарного диабета;

- наличие сопутствующих заболеваний.

- Общий осмотр:

- сухость кожи и слизистых оболочек;

- снижение артериального (кровяного) давления, увеличение частоты сердечных сокращений;

- запах ацетона (запах « моченых яблок») в выдыхаемом воздухе;

- боли в животе;

- постепенное нарушение сознания — от сонливости до комы (отсутствие сознания и рефлексов).

- Лабораторные исследования:

- анализ уровня глюкозы в крови;

- анализ мочи на ацетон, кетоновые тела (продукты распада жиров, образующиеся при повышенном уровне глюкозы в крови);

- определение уровня кетоновых тел в крови;

- общий анализ крови и мочи;

- определение ионов в крови (натрий, калий), уровней мочевины, креатинина, хлоридов, бикарбоната, лактата;

- анализ газового состава и кислотно-щелочного соотношения (рН) крови.

- Возможна также консультация эндокринолога.

- Лечение диабетического кетоацидоза проводят в отделении реанимации.

- Инсулинотерапия – внутривенное введение инсулина (гормон, снижающий уровень глюкозы в крови) короткого действия под ежечасным контролем уровня глюкозы в крови.

- Восполнение дефицита жидкости растворами хлорида натрия (физиологический раствор) различных концентраций.

- Введение раствора глюкозы для профилактики гипогликемии (снижения уровня глюкозы в крови ниже 3,3 ммоль/л).

- Коррекция электролитных нарушений (введение растворов, содержащих соли калия).

- Коррекция кислотно-основного состояния (уровня рН).

- Антибиотики для профилактики инфекционных осложнений.

- Антикоагулянты для профилактики тромбозов (образования сгустков крови в сосудах).

Высокий риск развития тяжелых осложнений:

- нарушение сознания вплоть до комы (отсутствие сознания и рефлексов);

- отек головного мозга (увеличение объема головного мозга и сдавление его костями черепа);

- нарушение ритма сердца.

- Назначение доз инсулина (гормон, снижающий уровень глюкозы в крови), соответствующих уровню гликемии (глюкозы в крови).

- Соблюдение диеты (ограничение приема легкоусвояемых углеводов — сладкого, мучного) и режима питания (питание 4-5 раз в день небольшими порциями).

- Обучение больных сахарным диабетом (заболевание, характеризующееся повышенным уровнем глюкозы в крови) самостоятельному распознаванию нарастающей декомпенсации (повышение уровня глюкозы в крови), самоконтролю и коррекции дозы сахароснижающих препаратов в зависимости от состояния.

- Обучение пациентов в школах для больных сахарным диабетом.

- Информирование населения о проявлениях сахарного диабета (повышенная жажда, учащенное мочеиспускание, снижение или повышение массы тела) для своевременного обращения к врачу на ранних стадиях развития заболевания.

Принципы лечения диабетического кетоацидоза

11551

Обычно у пациента с кетоацидозом наблюдается гипервентиляция легких. Однако при запоздалой госпитализации церебральная гипоксия может привести к угнетению дыхательного центра. Кроме того, декомпенсированный ацидоз и шок предрасполагают к развитию отека легких. Поэтому при выраженной дыхательной недостаточности показана интубация трахеи и искусственная вентиляция легких.

При наличии рвоты, во избежание асфиксии рвотными массами показано промывание желудка с последующей установкой назогастрального зонда и постоянной аспирации желудочного содержимого.

Дефицит жидкости у таких больных составляет около 10-15% веса тела (5-12 л), поэтому регидратация больного кетоацидозом является одним из наиболее важных и первоочередных мероприятий.

При исходном уровне Na плазмы менее 150 мэкв/л регидратацию проводят с помощью изотонического раствора NaCl.

Ориентировочная схема введения жидкости: в 1-й час — 1 л, во 2-й и 3-й часы — по 0,5 л, в последующий период времени до устранения дегидратации по 0,25-0,5 л/ч (Дедов И.И., Шестакова М.В., Максимова М.А., 2003).

Если у больного наблюдается гипернатриемия (Na плазмы выше 150 мэкв/л), регидратацию начинают с 0,45 % раствора NaCl. В этом случае введение жидкости производят со скоростью 4-14 мл/кг веса в час.

При низком системном артериальном давлении (систолическом АД менее 80 мм рт. ст.), в дополнение к изотоническому раствору NaCI, показано переливание одногруппной плазмы или плазмозаменителей.

Скорость введения корректируют в соответствии с показателями центрального венозного давления (см. табл. 1).

Таблица 1

Скорость регидратации при диабетическом кетоацидозе в зависимости от показателей центрального венозного давления (Дедов И.И., Фадеев В.В., 1998; Дедов И.И. Шестакова М.В,, 2003)

| Центральное венозное давление | Скорость введения жидкости |

| Менее 4 см водного столба | 1 л/ч |

| 5-12 см водного столба | 0,5 л/ч |

| Более 12 см водного столба | 250-300 мл/ч |

Слишком быстрая регидратация без учета показателей центрального венозного давления может привести к перегрузке объемом левых отделов сердца и спровоцировать развитие отека легких. Объем жидкости, вводимой в течение 1 часа не должен превышать почасовой диурез более чем на 0,5-1,0 л (Дедов И.И., Шестакова М.В., Максимова М.А., 2003). Общее количество жидкости, перелитой в первые 12 часов регидратационной терапии, не должно превышать 10 % массы тела.

При дегидратации внутриклеточная среда клеток головного мозга становится относительно гиперосмолярной. Быстрое снижение гликемии у больного кетоацидозом и кетоацидотической комой приводит к резкому снижению осмоляльности плазмы. При этом появляется разница между снизившимся осмотическим давлением плазмы и по-прежнему высокой осмоляльностью нейронов.

В результате осмотического дисбаланса происходит перемещение жидкости из кровяного русла в нейроны головного мозга, что приводит к развитию отека головного мозга и гибели пациента. С целью предотвращения этого осложнения, при снижении гликемии ниже 14 ммоль/л, изотонический раствор NaCl заменяют на 10 % раствор глюкозы.

Это позволяет предотвратить развитие отека головного мозга и гипогликемических состояний.

К отеку головного мозга наиболее предрасположены дети и пожилые пациенты с гиперосмоляльностью (Дедов И.И., Шестакова М.В., 2003). Его развитие возможно далее на фоне адекватного лечения, обычно через 4-6 часов после начала лечения.

У больного, находящегося в сознании, развивающийся отек мозга можно заподозрить по нарастанию головных болей, головокружения, повторному возникновению и нарастанию тошноты, рвоты, повышению температуры тела, появлению брадикардии и судорог. У пациента в состоянии комы исчезает реакция зрачков на свет, возможна офтальмоплегия. Все эти явления развиваются на фоне снижения гликемии.

Из-за быстрого прогрессирования отека мозга застойные изменения на глазном дне часто не успевают сформироваться, поэтому отсутствие отека дисков зрительных нервов не исключает развитие отека мозга. Лечение отека мозга проводится путем в/в назначения маннитола из расчета 1-2 г сухого вещества на кг веса, с последующим введением 80-120 мг фуросемида в/в.

Для снижения сосудистой проницаемости показаны гипервентиляция легких и гипотермия мозга, назначение кортикостероидов. Однако, несмотря на проводимое лечение, летальность при отеке мозга достигает 70 %.

После восстановления сознания, прекращения тошноты и рвоты пациент начинает принимать жидкость внутрь, для перорального приема годится обычная вода, несладкий чай. В специальном использовании для питья содовых растворов и щелочных минеральных вод нет необходимости.

При инсулинотерапии у таких пациентов в настоящее время используют только режим «малых доз».

Наиболее эффективной методикой инсулинотерапии в режиме «малых доз» является струйное в/в введение 10-14 ЕД инсулина короткого действия с его последующей непрерывной в/в инфузией с помощью перфузора со скоростью 4-8 ЕД/ч.

Раствор для перфузии готовят следующим образом: 50 ЕД инсулина короткого действия смешивают с 2 мл 20 % сывороточного альбумина человека, объем доводят до 50 мл с помощью 0,9 % раствора NaCl (Дедов И.И., Шестакова М.В., Максимова М.А., 2003).

При отсутствии перфузора инсулин в тех же дозах вводят через каждый час в резинку системы. Необходимое количество инсулина короткого действия набирают в инсулиновый шприц и разводят изотоническим раствором NaCl до 1 мл, вводят медленно, в течение 1 минуты (болюсное введение).

Считается, что, несмотря на короткий период полувыведения (5-7 минут), сахароснижающий эффект введенного инсулина продолжается достаточно долго, чтобы считать оправданным его введение в виде болюса 1 раз в час (И.И. Дедов, М.В. Шестакова, 2003; И.И. Дедов, М.В. Шестакова, М.А.

Максимова, 2003).

Альтернативой болюсному введению инсулина может быть его в/в капельная инфузия. При этом на каждые 100 мл 0, 9 % раствора NaCl добавляют 10 ЕД инсулина короткого действия и 2 мл 20 % сывороточного альбумина человека. Полученный раствор вводят в/в капельно со скоростью 40-80 мл/ч (13-26 капель/мин).

Некоторые авторы рекомендуют готовить раствор инсулина для в/в капельного введения без добавления альбумина, а для предотвращения абсорбции инсулина на стенках трансфузионной системы предлагают промыть эту систему 50 мл полученного раствора (М.И. Балаболкин, 2000).

Противники этой точки зрения отмечают, что такой подход не позволяет обеспечить точный контроль над введенной дозой инсулина и ее тонкую коррекцию (И.И. Дедов, М.В. Шестакова, 2003; И.И. Дедов, М.В. Шестакова, М.А. Максимова, 2003).

При невозможности сразу наладить в/в введение инсулина в качестве временной меры можно применить его в/м (не п/к!) введение в прямую мышцу живота в тех же дозах. Однако эта методика не гарантирует точного дозирования инсулина, кроме того, большинство инсулиновых шприцев снабжены жестко закрепленной иглой для п/к введения и не приспособлены для в/м инъекций.

Скорость введения инсулина при проведении инсулинотерапии регулируется в зависимости от уровня гликемии, которую определяют через каждый час. Если через 2 часа после на¬чала инсулинотерапии и адекватной регидратации сахар крови не снижается, скорость введения инсулина (при болюсном введении — следующую дозу) удваивают.

Следует помнить, что быстрое снижение гликемии несет в себе опасность развития осмотического дисбаланса между плазмой крови и церебральным ликвором, который приводит к опасному осложнению кетоацидоза — отеку головного мозга.

Поэтому скорость снижения гликемии не должна превышать 5,5 ммоль/л в час, а в первые сутки терапии не следует стремиться к снижению гликемии ниже 13-14 ммоль/л. Оптимальной следует считать скорость снижения гликемии 2,8-5,5 ммоль/л.

При достижении гликемии 14 ммоль/л скорость введения инсулина снижают до 3-4 ЕД/ч.

После улучшения общего состояния пациента, нормализации системного артериального давления, стабилизации гликемии на уровне 11-12 ммоль/л и pH крови — выше 7,3, можно перейти на п/к введение инсулина. При этом используют комбинацию инсулинов короткой (по 10-14 ЕД каждые 4 часа) и средней продолжительности действия (по 10-12 ЕД 2 раза в сутки), дозировки инсулина короткого действия корректируют исходя из показателей гликемии.

При проведении инсулинотерапии следует учитывать, что для устранения кетонурии требуется больше времени, чем на нормализацию углеводного обмена. Для полного устранения кетонурии после нормализации гликемии может потребоваться еще 2-3 дня.

Среди электролитных нарушений при декомпенсированном кетоацидозе наибольшую роль играет потеря калия в результате осмотического диуреза. Поэтому основной задачей в ходе коррекции электролитных нарушений является поддержание уровня калия крови в пределах 4-5 мэкв/л.

При этом следует учитывать, что, несмотря на дефицит калия в органах и тканях, в результате «сгущения» крови уровень калия в плазме крови может быть нормальным или даже повышенным.

Однако после начала регидратации и инсулинотерапии происходит, с одной стороны, разведение крови переливаемыми растворами, с другой — «уход» ионов калия внутрь клеток. Все это приводит к снижению уровня калия крови через 2—4 часа после начала лечения. Поэтому введение калия таким пациентам показано даже при исходно нормальных его значениях.

Существуют эмпирические правила, регламентирующие скорость введения калия при кетоацидозе в зависимости от уровня калиемии и pH крови (см. табл. 2). Количество хлорида калия, парентерально вводимого в течение суток, не должно превышать 15-20 г.

Таблица 2

Скорость введения препаратов калия при лечении электролитных нарушений у больных диабетическим кетоацидозом (Дедов И.И., Шестакова М.В., 2003)

| Калиемия, мэкв/л | Скорость введения КСl в расчете на сухое вещество*, г/ч |

| Вез учета pH | При pH7,1 |

| 6,0 | Не вводят |

В 100 мл 4 % раствора КСl содержится 1 г сухого вещества.

Необходимость в коррекции содержания в крови других электролитов возникает редко. Например, необходимость во введении фосфата калия появляется при уровне фосфора плазмы ниже 0,5 ммоль/л, при этом вводят изотонический раствор фосфата натрия со скоростью 7-10 ммоль/ч.

Общая потребность в фосфатах составляет около 40-50 ммоль.

При обнаружении гипомагниемии возможна внутривенная инфузия 10 мл 20% раствора сульфата магния (MgSO4), которую проводят в течение 10-30 минут; следует учитывать, что при развитии у пациента олигурии и анурии введение солей магния сопряжено с риском его передозировки.

Адекватная регидратация и правильная инсулинотерапия сами по себе приводят к нормализации кислотно-основного баланса. Поэтому необходимость в назначении гидрокарбоната натрия возникает далеко не всегда. Кроме того, назначение гидрокарбоната натрия сопряжено с риском парадоксального усиления церебральной гипоксии, способствующей развитию отека мозга. Его применение может привести к развитию периферического метаболического алкалоза и обострению гипокалиемии.

Причиной этих явлений является селективная проницаемость гематоэнцефалического барьера, который плохо пропускает анионы угольной кислоты и хорошо — молекулы углекислого газа (СО2). Химическая реакция между гидроанионами (Н+) и гидрокарбонатом натрия приводит к образованию нестойкого соединения — угольной кислоты (Н2СО3), распадающейся с образованием воды (Н2О) и двуокиси углерода (СО2), которая проникает через гематоэнцефалический барьер и усугубляет церебральную гипоксию.

В связи с этим в настоящее время назначение гидрокарбоната натрия рассматривается как шаг отчаяния и показано только при снижении pH крови ниже 7,0 и уровне стандартного бикарбоната менее 5 ммоль/л. В этом случае используют 4% раствор NaHCO3, который вводят в/в капельно из расчета 2,5 мл/кг фактической массы тела.

Поскольку гидрокарбонат натрия способен связывать ионы калия, его инфузия сопровождается дополнительным введением КСl в количестве 1,5-2,0 г (из расчета на сухое вещество).

Для профилактики тромбоэмболических осложнений и ДВС-синдрома в/в назначают гепарин по 5000 ЕД 2 раза в день.

При гипоксемии, когда рО2 ниже 80 мм рт. ст., показана кислородная терапия — ингаляция увлажненным кислородом через носовой катетер. При низком артериальном давлении и клинической картине шока — по общим принципам назначают сердечно-сосудистые средства (допамин, норадреналин, сердечные гликозиды и т.п.).

Учитывая, что развитие кетоацидоза часто провоцируется другим интеркуррентным заболеванием, при отсутствии очевидной причины декомпенсации диабета всегда необходимо проводить диагностический поиск с целью выявления другой соматической патологии. Нередко причиной кетоацидоза являются инфекция мочевыводящих путей, обострение хронического панкреатита, острый инфаркт миокарда и т.п.

Кроме того, в результате тяжелых метаболических нарушений диабетический кетоацидоз сам по себе нередко осложняется различными инфекционными (воспаление легких, пиелонефрит и др.) и неинфекционными (инфаркт миокарда, инсульт и т.п.) заболеваниями. Их развитие обычно сопровождается усилением симптомов метаболической декомпенсации и ухудшением состояния больного, несмотря на проведение адекватной инсулинотерапии и регидратации.

Фоновые и сопутствующие заболевания у больных кетоацидозом следует целенаправленно выявлять и назначать соответствующее лечение.

После восстановления сознания, прекращения тошноты, рвоты и восстановления способности принимать пищу назначают дробное щадящее питание, содержащее умеренное количество белков и достаточное количество углеводов.

Чаще всего это бульон, картофельное пюре, каши, хлеб, омлет, соки, разведенные водой и без добавления сахара. В резком снижении жиров в суточном рационе и ограничении количества калорий нет необходимости. Каждый прием пищи дополняют п/к введением 4-8 ЕД инсулина короткого действия.

Через 1-2 дня при отсутствии обострений заболеваний желудочно-кишечного тракта переходят на питание, обычное для больного диабетом.

Жукова Л.А., Сумин С.А., Лебедев Т.Ю.

Неотложная эндокринология

Опубликовал Константин Моканов

Здоровье человека

Не следует путать с кетоз.

Диабетический кетоацидоз

Химическая структура трёх кетоновых тел: ацетон, ацетоуксусная, и бета-оксимаслянная кислоты.

МКБ-10

E10.110.1, E11.111.1, E12.112.1, E13.113.1, E14.114.1

МКБ-9 DiseasesDB eMedicine

Диабети́ческий кетоацидо́з (кетоацидоз) — вариант метаболического ацидоза, связанный с нарушением углеводного обмена, возникшего вследствие дефицита инсулина: высокой концентрацией глюкозы и кетоновых тел в крови (значительно превышающей физиологические значения), образованных в результате усиленного катаболизма жирных кислот (липолиза) и дезаминирования аминокислот. Если нарушения углеводного обмена не купируются своевременно — развивается диабетическая кетоацидотическая кома.

Недиабети́ческий кетоацидо́з (ацетонеми́ческий синдро́м у детей, синдро́м цикли́ческой ацетонеми́ческой рво́ты, ацетонемическая рвота) — совокупность симптомов, обусловленных повышением концентрации в плазме крови кетоновых тел — патологическое состояние, встречающееся преимущественно в детском возрасте, проявляющееся стереотипными повторными эпизодами рвоты, чередующимися периодами полного благополучия. Развивается в результате погрешностей в диете (длительные голодные паузы либо чрезмерное употребление в пищу жиров), а также на фоне соматических, инфекционных, эндокринных заболеваний и поражения ЦНС. Различают первичный (идиопатический) — встречается у 4…6% детей в возрасте от 1 до 12…13 лет и вторичный (на фоне заболеваний) ацетонемический синдром.

В норме в организме человека в результате основного обмена постоянно образуются и утилизируются тканями (мышцы, почки) кетоновые тела:

- ацетоу́ксусная кислота́ (ацетоацетат);

- бета-оксима́сляная кислота́ (β-оксибутират, БОМК);

- ацетон (пропанон).

В результате динамического равновесия их концентрация в плазме крови в норме мизерна.

Распространённость

Диабетический кетоацидоз занимает первое место среди острых осложнений эндокринных болезней, смертность достигает 6…10%. У детей с инсулинозависимым сахарным диабетом это самая частая причина смерти. Все случаи данного состояния можно разделить на две группы:

- диабетический кетоз — состояние, характеризующееся повышением уровня кетоновых тел в крови и тканях без выраженного токсического эффекта и явлений дегидратации;

- диабетический кетоацидоз — в случаях, когда недостаток инсулина вовремя не компенсирован экзогенным введением или не устранены причины, способствующие повышенному липолизу и кетогенезу, патологический процесс прогрессирует и приводит к развитию клинически выраженного кетоацидоза.

Таким образом, патофизиологические различия этих состояний сводятся к степени выраженности нарушения метаболизма.

Этиология

Наиболее частой причиной развития выраженного кетоацидоза является сахарный диабет 1-го типа. Диабетический кетоацидоз возникает из-за абсолютного или относительного дефицита инсулина, который развивается в течение несколько часов или дней.

I. У больных с впервые выявленным инсулинозависимым сахарным диабетом частичный или полный дефицит эндогенного инсулина вызван гибелью бета-клеток панкреатических островков. II. У больных, получающих инъекции инсулина, причинами кетоацидоза могут быть: 1. неадекватная терапия (назначение слишком малых доз инсулина); 2. нарушение режима инсулинотерапии (пропуск инъекций, просроченный препарат инсулина); 3.

резкое повышение потребности в инсулине у больных с инсулинозависимым сахарным диабетом: а) инфекционные заболевания: сепсис (или уросепсис); пневмония; другие инфекции верхних дыхательных и мочевых путей; менингит; синуситы; периодонтит; холецистит, панкреатит; парапроктит.

б) сопутствующие эндокринные нарушения: тиреотоксикоз, синдром Кушинга, акромегалия, феохромоцитома; в) инфаркт миокарда, инсульт; г) травмы и/или хирургические вмешательства; д) медикаментозная терапия: глюкокортикоиды, эстрогены (в том числе и гормональные контрацептивы); е) беременность; ж) стресс, особенно в подростковом периоде.

Во всех вышеперечисленных случаях увеличение потребности в инсулине обусловлено усиленной секрецией контринсулярных гормонов — адреналина (норадреналина), кортизола, глюкагона, СТГ, а также инсулинорезистентностью — снижением чувствительности тканей к действию инсулина. III. У четверти больных причину развития диабетического кетоацидоза установить не удаётся.

Патогенез

См. также: Инсулин См. также: Кетоновые тела

В условиях недостатка энергии организм человека использует гликоген и запасённые липиды. Запасы гликогена в организме относительно невелики — около 500…700 г, в результате его расщепления синтезируется глюкоза.

Следует отметить, что головной мозг, являясь по строению липидной структурой, получает энергию в основном утилизируя глюкозу, а ацетон для мозга является токсичным веществом. В связи с этой особенностью непосредственное расщепление жиров не может обеспечить энергией головной мозг.

Так как запасы гликогена относительно невелики и истощаются в течение нескольких дней, организм может обеспечить головной мозг энергией либо с помощью глюконеогенеза (эндогенного синтеза глюкозы), либо путём повышения концентрации кетоновых тел в циркулирующей крови для переключения других тканей и органов на альтернативный источник энергии.

В норме при дефиците углеводистой пищи печень из ацетил-КоА синтезирует кетоновые тела — возникает кетоз, не вызывающий электролитных нарушений (является вариантом нормы). Однако в ряде случаев также возможна декомпенсация и развитие ацидоза (ацетонемический синдром).

Дефицит инсулина

1. Дефицит инсулина приводит к гипергликемии с осмотическим диурезом, развивается дегидратация и теряются электролиты плазмы. 2.

Повышение образования эндогенной глюкозы — усиливаются гликогенолиз (распад гликогена до глюкозы) и глюконеогенез (синтез глюкозы из аминокислот, образующихся при распаде белков).

Кроме того, активируется липолиз, что ведёт к нарастанию уровня свободных жирных кислот и глицерина, что также способствует усилению продукции глюкозы. 3. Дополнительный вклад в повышение уровня глюкозы в плазме крови вносят:

- снижение утилизации глюкозы тканями, вследствие не только дефицита инсулина, но и из-за инсулинорезистентности;

- уменьшение объёма внеклеточной жидкости (следствие осмодиуреза), приводит к снижению почечного кровотока и к задержке глюкозы в организме.

4. В ответ на снижение энергетического обеспечения органов и тканей (глюкоза без инсулина не может проникнуть в клетки) печень начинает усиленный синтез кетоновых тел (кетогенез) — развивается кетонемия, которая прогрессирует из-за снижения утилизации кетоновых тел тканями. Появляется запах «ацетона» в выдыхаемом воздухе.

Нарастающая концентрация кетоновых тел в крови преодолевает почечный порог, что приводит к кетонурии, обязательно сопровождающейся усиленной экскрецией электролитов (катионов). 5.

Дефицит оснований: неконтролируемая продукция кетоновых тел обусловливает истощение щелочного резерва, расходуемого на их нейтрализацию — развивается ацидоз.

Роль контринсулиновых гормонов

См. также: Глюкагон См. также: Глюкокортикоиды См. также: Гормон роста