- Анатомия носа и околоносовых пазух имеет огромное клиническое значение, так как в непосредственной близости от них находится не только головной мозг, но и многие магистральные сосуды, которые способствуют быстрому распространению патогенных процессов.

- Важно представлять себе, как именно происходит сообщение структур носа друг с другом и с окружающим пространством, чтобы понимать механизм развития воспалительных и инфекционных процессов и качественно их предотвращать.

- Нос, как анатомическое образование, включает в себя несколько структур:

- наружный нос;

- носовая полость;

- околоносовые пазухи.

Наружный нос

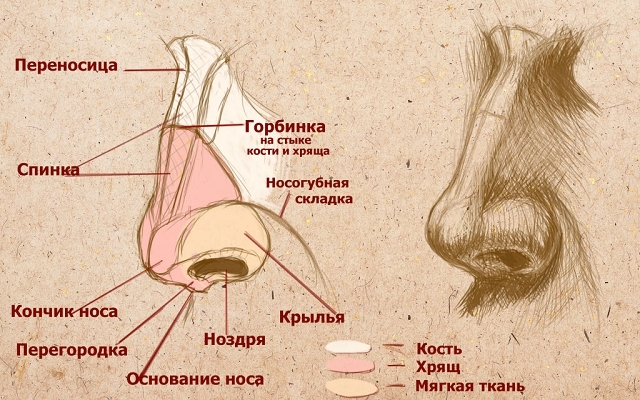

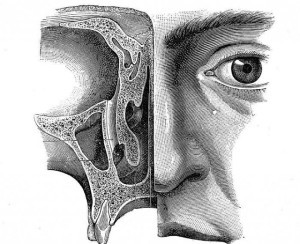

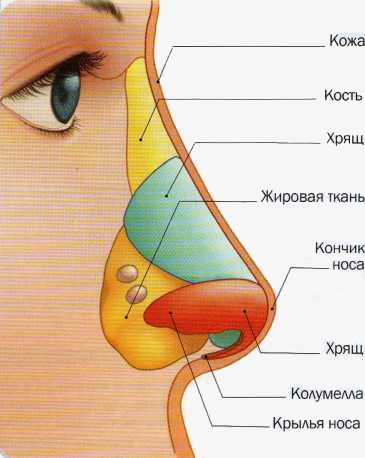

Данная анатомическая структура представляет собой неправильную пирамиду с тремя гранями. Наружный нос очень индивидуален по внешним признакам и имеет большое разнообразие форм и размеров в природе.

Спинка отграничивает нос с верхней стороны, она заканчивается между бровей. Верхняя часть носовой пирамиды представляет собой кончик. Боковые поверхности называются крыльями и четко отделены от остальных частей лица носогубными складками. Благодаря крыльям и носовой перегородке формируется такая клиническая структура, как носовые ходы или ноздри.

Строение наружного носа

Наружный нос включает в себя три части

Костный остов

Его формирование происходит за счет участия лобной и двух носовых костей. Носовые кости с обеих сторон ограничены отростками, идущими от верхней челюсти. Нижняя часть костей носа участвует в формировании грушевидного отверстия, которое необходимо для крепления наружного носа.

Хрящевая часть

Боковые хрящи необходимы для образования боковых носовых стенок. Если идти сверху вниз, то отмечается примыкание боковых хрящей к большим хрящам. Вариабельность малых хрящей очень велика, так как они находятся рядом с носогубной складкой и могут различаться у разных людей по количеству и форме.

Перегородка носа образуется благодаря четырехугольному хрящу. Клиническая значимость хрящей не только в сокрытии внутренней части носа, то есть организации косметического эффекта, но и в том, что из-за изменений в четырехугольном хряще может появиться диагноз искривления перегородки носа.

Мягкие ткани

Мягкие ткани носа

Человек не испытывает сильной потребности в функционировании мышц, окружающих нос. В основном мышцы этого типа выполняют мимические функции, помогая процессу определения запахов или выражению эмоционального состояния.

Кожа сильно прилегает к окружающим ее тканям, а также содержит в себе множество разных функциональных элементов: железы, выделяющие сало, пот, луковицы волос.

Перекрывающие вход в носовые полости волосы выполняют гигиеническую функцию, являясь дополнительными фильтрами для воздуха. Благодаря росту волос происходит образование порога носа.

После порога носа располагается образование, называемое промежуточным поясом. Оно плотно связано с надхрящевой частью носовой перегородки, и при углублении в носовую полость трансформируется в слизистую.

Для исправления искривленной носовой перегородки разрез производится как раз в том месте, где промежуточный пояс плотно связывается с надхрящевой частью.

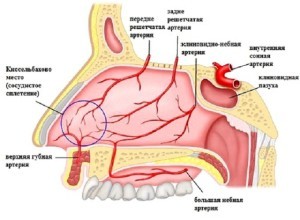

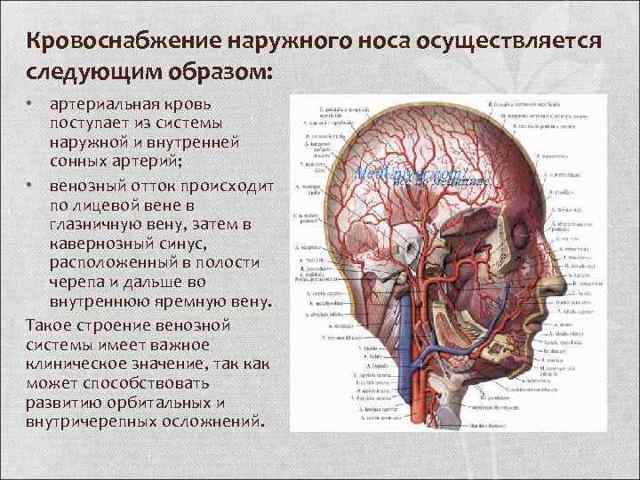

Кровообращение

Лицевая и глазничная артерии обеспечивают кровоток в носу. Вены идут по ходу артериальных сосудов и представлены наружными и носолобными венами. Вены носолобной области сливаются в анастомозе с венами, обеспечивающими ток крови в полости черепа. Происходит это за счет угловых вен.

- Из-за этого анастомоза возможно легкое проникновение инфекции из носовой области в черепные полости.

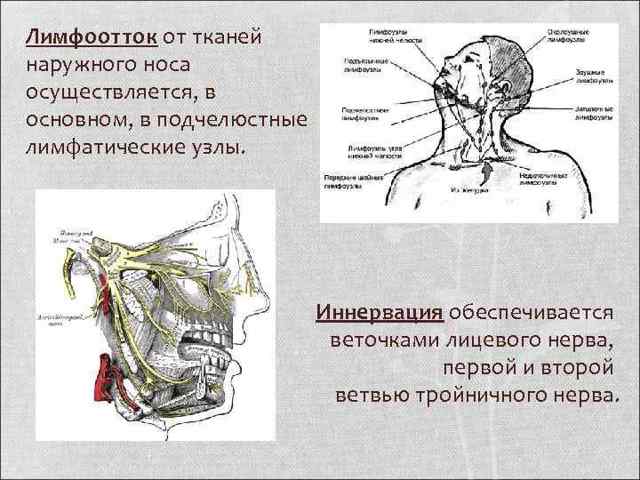

- Ток лимфы обеспечивается посредствам носовых лимфатических сосудов, которые впадают в лицевые, а те, в свою очередь, в подчелюстные.

- Передние решетчатые и подглазничные нервы обеспечивают носу чувствительность, в то время как лицевой нерв отвечает за движения мускулатуры.

Носовая полость

Носовая полость ограничивается тремя образованиями. Это:

- передняя треть черепного основания;

- глазницы;

- полость рта.

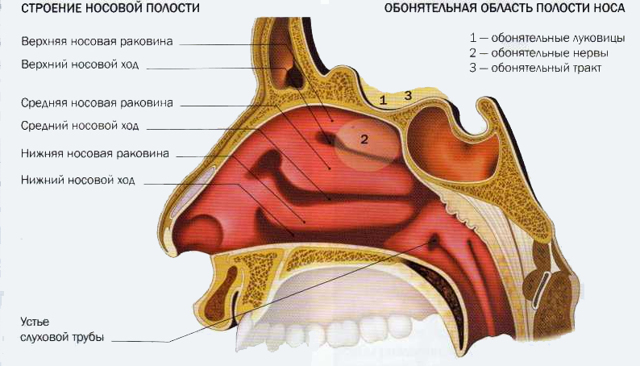

Ноздри и носовые ходы спереди являются ограничением носовой полости, а кзади она переходит в верхнюю часть глотки. Места перехода называют хоанами. Носовая полость разделена носовой перегородкой на две примерно одинаковые составляющие. Чаще всего носовая перегородка может слегка отклоняться в какую-либо из сторон, но эти изменения не имеют значения.

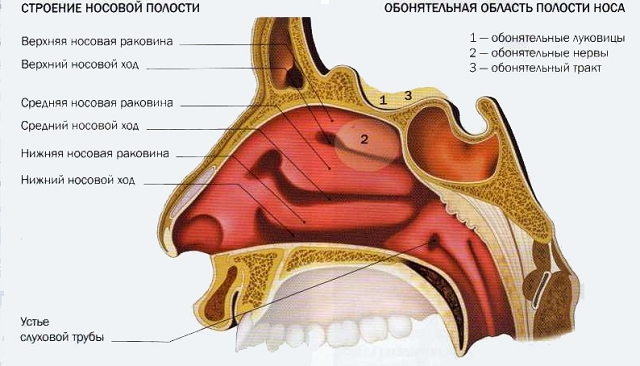

Строение носовой полости

Каждая из двух составляющих имеет по 4 стенки.

Внутренняя стенка

Создается за счет участия носовой перегородки и разделяется на два отдела. Решетчатая кость, а точнее ее пластинка, образует задневерхний отдел, а сошник – задненижний отдел.

Наружная стенка

Одно из сложных образований. Состоит из носовой кости, медиальной поверхности кости верхней челюсти и ее лобного отростка, слезной кости, примыкающей сзади, а также решетчатой кости. Основное пространство задней части этой стенки формируется за счет участия кости неба и основной кости (в основном, внутренняя пластинка, принадлежащая крыловидному отростку).

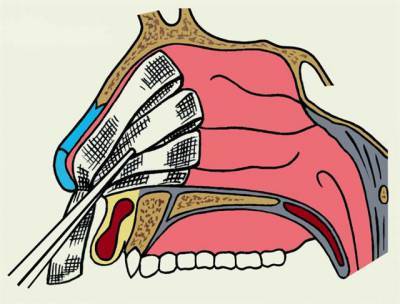

Костная часть наружной стенки служит местом для прикрепления трех носовых раковин. Дно, свод и раковины участвуют в образовании пространства, носящего название общего носового хода. Благодаря носовым раковинам образуются также три носовых хода – верхний, средний и нижний.

Носоглоточный ход представляет собой окончание носовой полости.

Верхняя и средняя раковины носа

Раковины носа

Образуются за счет участия решетчатой кости. Выросты этой кости формируют также и пузырную раковину.

Клиническая значимость этой раковины объясняется тем, что ее большие размеры способны препятствовать нормальному процессу дыхания через нос. Естественно, дыхание затрудняется с той стороны, где пузырная раковина слишком большая. Ее инфицирование необходимо также учитывать при развитии воспаления в ячейках решетчатой кости.

Нижняя раковина

Это самостоятельная кость, которая закрепляется на гребне верхнечелюстной кости и кости неба.

Нижний носовой ход имеет в своей передней трети устье канала, предназначенного для оттока слезной жидкости.

Носовые раковины покрыты мягкими тканями, которые очень чувствительны не только к атмосфере, но и к воспалению.

Срединный ход носа имеет проходы в большинство придаточных пазух носа. Исключением является основная пазуха. Там же находится полулунная щель, функция которой заключается в обеспечении сообщения между средним ходом и верхнечелюстной пазухой.

Верхняя стенка

Продырявленная пластинка решетчатой кости обеспечивает формирование свода носа. Отверстия в пластинке дают проход в полость обонятельным нервам.

Нижняя стенка

Кровоснабжение носа

Дно формируется за счет участия отростков верхнечелюстной кости и горизонтального отростка кости неба.

Полость носа снабжается кровью за счет основно-небной артерии. Эта же артерия дает несколько ветвей для кровоснабжения стенки, расположенной позади. Передняя решетчатая артерия снабжает кровью латеральную стенку носа. Вены полости носа сливаются с лицевой и глазной венами. Глазная ветвь имеет ветви, идущие к мозгу, что имеет значение в процессе развития инфекций.

Глубокая и поверхностная сеть лимфатических сосудов обеспечивают отток лимфы из полости. Сосуды здесь хорошо связываются с пространствами мозга, что является важным для учета инфекционных заболеваний и распространения воспаления.

Слизистая иннервируется второй и третьей ветвями тройничного нерва.

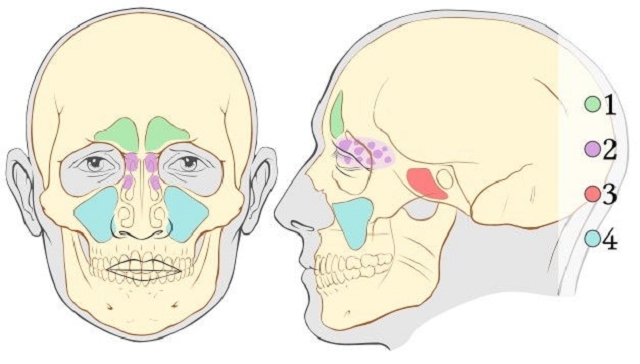

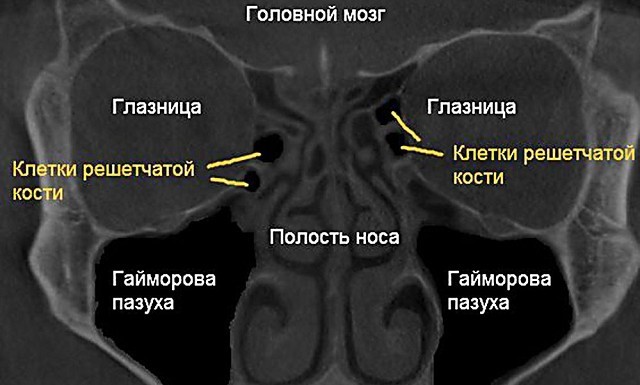

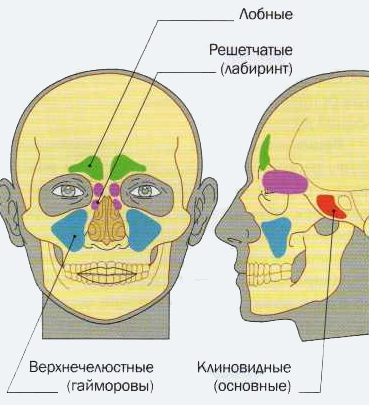

Околоносовые пазухи

Клиническая значимость и функциональные свойства околоносовых пазух огромны. Они работают в плотном контакте с носовой полостью. Если пазухи подвергаются действию инфекционного заболевания или воспаления, это приводит к осложнениям на важные органы, расположенные в непосредственной близости от них.

Пазухи буквально усеяны разнообразными отверстиями и ходами, наличие которых способствует быстрому развитию патогенных факторов и усугублению ситуации при заболеваниях.

Околоносовые пазухи

Каждая пазуха может стать причиной распространения инфекции в полость черепа, поражения глаз и других осложнений.

Пазуха верхней челюсти

Имеет пару, находится в глубине кости верхней челюсти. Размеры сильно варьируются, но средние равны 10-12 см.

Стенка внутри пазухи представляет собой латеральную стенку носовой полости. Пазуха имеет вход в полость, находящийся в последней части полулунной ямки. Эта стенка наделена относительно маленькой толщиной, а потому именно ее нередко прокалывают с целью уточнения диагноза или проведения терапии.

Стенка верхней части пазухи имеет самую малую толщину. Задние отделы этой стенки могут вовсе не иметь костного основания, обходясь хрящевой тканью и множеством расщелин костной ткани. Толща этой стенки пронизана каналом нижнеглазничного нерва. Подглазничное отверстие открывает этот канал.

Снизу стенка представляет собой лунки самых задних зубов. Чаще всего корни зуба разделяются с пазухой только небольшим слоем мягких тканей, что является частой причиной воспаления, если не следить за состоянием зубов.

Лобная пазуха

Имеет пару, находится в глубине кости лба, по центру между чешуей и пластинами части глазниц. Пазухи могут разграничиваться при помощи тоненькой костной пластинки, причем не всегда равноценно. Возможно смещение пластинки в одну из сторон. В пластинке могут существовать отверстия, обеспечивающие сообщение двух пазух.

Размеры этих пазух вариабельны – они могут отсутствовать вовсе, а могут иметь огромное распространение по всей лобной чешуе и основанию черепа.

Стенка спереди представляет собой место для выхода нерва глаза. Выход обеспечивается наличием вырезки над глазницей. Вырезка изрезает всю верхнюю часть орбиты глаза. В этом месте принято проводить вскрытие пазухи и трепанопункцию.

Лобные пазухи

Стенка снизу самая небольшая по толщине, из-за чего возможно быстрое распространение инфекции из пазухи в глазную орбиту.

Стенка мозга обеспечивает отделение самого мозга, а именно долей лба от пазух. Также представляет собой место проникновения инфекции.

Канал, проходящий в лобно-носовой области, обеспечивает взаимодействие между лобной пазухой и носовой полостью. Передние клетки решетчатого лабиринта, имеющие тесный контакт с этой пазухой, часто перехватывают воспаление или инфекцию именно через нее. Также по этой связи распространяются опухолевые процессы в оба направления.

Решетчатый лабиринт

Является ячейками, разделенными тонкими перегородками. Среднее количество их равно 6-8, но может быть больше или меньше. Ячейки располагаются в решетчатой кости, которая является симметричной и непарной.

Клиническая значимость решетчатого лабиринта объясняется его близким расположениям к важным органам. Также лабиринт может соседствовать с глубокими частями, образующими скелет лица. Ячейки, располагающиеся в задней части лабиринта, плотно контактируют с каналом, в котором идет нерв зрительного анализатора. Клиническое разнообразие представляется вариантом, когда ячейки служат непосредственным путем хода канала.

Болезни, поражающие лабиринт, сопровождаются разнообразными болями, различающимися по локализации и интенсивности. Это объясняется особенностями иннервации лабиринта, которая обеспечивается за счет ветви глазничного нерва, носящей название носоресничной. Решетчатая пластинка также обеспечивает ход для нервов, необходимых для функционирования обоняния. Именно поэтому, если есть отек или воспаление в этой области, возможны обонятельные нарушения.

Решетчатый лабиринт

Основная пазуха

Клиновидная кость своим телом обеспечивает местоположение этой пазухи прямо за решетчатым лабиринтом. Сверху будут располагаться хоаны и свод носоглотки.

В этой пазухе есть перегородка, имеющая сагиттальное (вертикальное, делящее объект на правую и левую части) расположение. Она, чаще всего, делит пазуху на две неравноценные доли и не дает им сообщаться между собой.

Стенка спереди представляет собой пару образований: решетчатое и носовое. Первое приходится на область ячеек лабиринта, расположенных кзади. Стенка характеризуется совсем малой толщиной и благодаря плавному переходу почти сливается со стенкой снизу. В обеих частях пазухи есть небольшие округлые ходы, которые дают возможность сообщаться клиновидной пазухе с носоглоткой.

Стенка сзади имеет фронтальное положение. Чем больше размер пазухи, тем тоньше эта перегородка, что повышает вероятность травматизма во время проведения оперативных вмешательств в этой области.

Стенка сверху являет собой донную область турецкого седла, которое является местом нахождения гипофиза и перекреста нерва, обеспечивающего зрение. Часто, если воспалительный процесс затрагивает основную пазуху, он перекидывается на перекрест зрительного нерва.

Стенка снизу является сводом носоглотки.

Стенки по бокам от пазухи близко соседствуют с пучками нервов и сосудов, которые находятся сбоку от турецкого седла.

Вообще, инфицирование основной пазухи можно назвать одним из самых опасных. Пазуха тесно соседствует со многими структурами мозга, например, с гипофизом, подпаутинной и паутинной оболочками, что упрощает распространение процесса в головной мозг и может закончиться летальным исходом.

Крылонебная ямка

Находится за бугром нижнечелюстной кости. Через нее проходит большое количество нервных волокон, потому значение этой ямки в клиническом смысле сложно преувеличить. С воспалением нервов, проходящих через эту ямку, связано большое количество симптомов в неврологии.

Получается, что нос и образования, которые тесно с ним связаны – это совсем непростая анатомическая структура. Лечение заболеваний, затрагивающих системы носа, требует от врача максимальной внимательности и осторожности из-за близкого расположения мозга. Главная же задача пациента состоит в том, чтобы не запустить заболевание, доводя его до опасной границы, и своевременно обратиться за помощью к врачу.

Клиническая анатомия и физиология носа и придаточных пазух

Полость носа — пространство между передней черепной ямкой и полостью рта. Полость носа разделена перегородкой на правую и левую половины и имеет передние отверстия — ноздри и задние — хоаны, ведущие в носоглотку. Каждая половина носа имеет четыре стенки • Медиальная стенка, или перегородка носа • Верхняя стенка • Нижняя стенка, или дно полости носа • Латеральная стенка

Медиальная стенка, или перегородка носа, образована: • четырехугольным хрящом в переднем отделе; • перпендикулярной пластинкой решетчатой кости в верхнем отделе; • сошником в нижнезаднем отделе.

Верхняя стенка состоит из продырявленной пластинки решетчатой кости, через которую проходят веточки обонятельного нерва и сосуды.

Нижняя стенка, или дно полости носа, образована: • альвеолярным отростком верхней челюсти; • небным отростком верхней челюсти; • горизонтальной пластинкой небной кости.

Латеральная стенка, имеющая наибольшее клиническое значение, является самой сложной по строению. Ее образуют кости: носовая, слезная, решетчатая, основная (клиновидная) и небная.

На внутренней поверхности латеральной стенки расположены три костных выступа — носовые раковины. Верхняя и средняя носовая раковина являются отростками решетчатой кости, а нижняя представляет собой самостоятельную кость.

Под раковинами расположены соответствующие носовые ходы верхний, средний и нижний. Пространство между перегородкой носа и краями носовых раковин образует общий носовой ход.

У детей раннего возраста нижняя носовая раковина плотно прилегает к дну полости носа, что приводит к полному выключению носового дыхания даже при незначительном воспалении слизистой.

Большое клиническое значение имеют анатомические образования, расположенные в носовых ходах: • в нижний носовой ход открывается üвыводное отверстие носослезного канала, задержка его открытия приводит к нарушению оттока слез, кистозному расширению канала и сужению носовых ходов у новорожденных; • в средний носовой ход открывается üверхнечелюстная пазуха, üв передневерхнем отделе — канал лобной пазухи, üв средней части хода — передние и средние клетки решетчатой кости; • в верхний носовой ход открывается üклиновидная пазуха и задние клетки решетчатого лабиринта.

Носовую полость можно разделить на три области: преддверие, дыхательную и обонятельную. Преддверие ограничено крыльями носа, край его выстилается полоской кожи 4 -5 мм, снабженной большим количеством волосков, выполняющих защитную функцию, но и создающих условия для возникновения фурункулов и сикоза.

Дыхательная область занимает пространство от дна полости носа до нижнего края средней носовой раковины и выстлана слизистой с цилиндрическим мерцательным эпителием. Здесь содержится большое количество бокаловидных клеток, выделяющих слизь, и разветвленных альвеолярных желез, продуцирующих серозный секрет. Движение ресничек мерцательного эпителия направлено в сторону хоан.

Под слизистой оболочкой носовых раковин имеется ткань, состоящая из сплетения сосудов и напоминающая кавернозную ткань. Последняя способствует мгновенному набуханию слизистой и сужению носовых ходов под воздействием физических, химических и психогенных раздражителей. Обонятельная область расположена в верхнезаднем отделе полости носа, границей ее является нижний край средней носовой раковины.

Эта зона выстлана обонятельным эпителием, содержащим обонятельные веретенообразные клетки, опорные клетки и железы, вырабатывающие специальный секрет для растворения органических веществ.

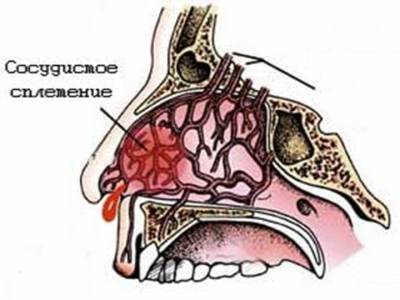

Кровоснабжение полости носа: • ветви наружной сонной артерии обеспечивают нижнезадние отделы; • ветви внутренней сонной артерии снабжают верхнепередние отделы полости носа; • венозные сосуды сопровождают артерии. Через венозные сплетения происходит связь с венами черепа, глазницы, глотки, что создает возможность распространения инфекции и развития осложнений.

В передней трети перегородки носа расположен участок поверхностной капиллярной сети, получивший название кровоточивой зоны, или зоны Киссельбаха. Лимфоотток осуществляется в подчелюстные и глубокие шейные лимфоузлы, кроме того, по обонятельным путям имеет связь с полостью черепа.

Иннервация разделена на следующие виды: • чувствительную, которая обеспечивается первой и второй ветвями тройничного нерва • обонятельную, представленную обонятельным эпителием, обонятельной луковицей и центральной частью обонятельного анализатора; • секреторную, которую обеспечивают волокна симпатической и парасимпатической нервной системы.

Клиническая анатомия придаточных пазух Околоносовые пазухи представляют собой воздухоносные полости, располагающиеся вокруг полости носа и сообщающиеся с ней через выводные отверстия или протоки.

Имеется четыре пары пазух: • верхнечелюстные, • лобные, • решетчатый лабиринт и • клиновидные (основные) пазухи. • В клинике различают передние пазухи (верхнечелюстные, лобные и передние и средние решетчатые) и задние (задние ячейки решетчатой кости и клиновидные).

Такое подразделение удобно с позиции диагностики, так как передние пазухи открываются в средний носовой ход, а задние — в верхний носовой ход.

Верхнечелюстная пазуха, (она же гайморова) расположенная в теле верхнечелюстной кости, представляет собой пирамиду неправильной формы размером от 15 до 20 см 3. • Передняя или лицевая стенка пазухи имеет углубление, называемое собачьей ямкой. В этой области обычно производится вскрытие пазухи. • Медиальная стенка является латеральной стенкой полости носа и содержит в области среднего носового хода естественное выводное отверстие.

Оно расположено почти под крышей пазухи, что затрудняет отток содержимого и способствует развитию застойных воспалительных процессов. • Верхняя стенка пазухи представляет одновременно нижнюю стенку глазницы. Она достаточно тонкая, часто имеет костные незаращения, что способствует развитию внутриглазничных осложнений. • Нижняя стенка образована альвеолярным отростком верхней челюсти и обычно занимает пространство от второго премоляра до второго моляра.

Низкое положение дна пазухи способствует близкому расположению корней зубов к полости пазухи. В некоторых случаях верхушки корней зубов выстоят в просвет пазухи и лишь прикрыты слизистой оболочкой, что может содействовать развитию одонтогенного инфицирования пазухи, попаданию пломбировочного материала в полость пазухи или образованию стойкого перфоративного отверстия при удалении зуба.

• Задняя стена пазухи толстая, граничит с клетками решетчатого лабиринта и клиновидной пазухой.

Лобная пазуха находится в толще лобной кости и имеет четыре стенки: • нижнюю глазничную — самую тонкую, • переднюю — самую толстую до 5 -8 мм, • заднюю, отделяющую пазуху от передней черепной ямки, и • внутреннюю — перегородку. Лобная пазуха сообщается с полостью носа при помощи тонкого извилистого канала, который открывается в передний отдел среднего носового хода. Величина пазухи колеблется от 3 до 5 см 3, а в 10 -15% случаев она может отсутствовать.

Решетчатый лабиринт расположен между глазницей и полостью носа и состоит из 5 -20 воздухоносных ячеек, каждая из которых имеет свои выводные отверстия в полость носа. Различают три группы ячеек: передние и средние, открывающиеся в средний носовой ход, и задние, открывающиеся в верхний носовой ход.

Клиновидная, или основная, пазуха расположена в теле клиновидной кости, разделена перегородкой на две половины, имеющие самостоятельный выход в область верхнего носового хода. Вблизи клиновидной пазухи расположены кавернозный синус, сонная артерия, перекрест зрительных нервов, гипофиз.

Вследствие этого воспалительный процесс клиновидной пазухи представляет серьезную опасность.

Кровоснабжение околоносовых пазух происходит за счет ветвей наружной и внутренней сонной артерии. Вены верхнечелюстной пазухи образуют многочисленные анастомозы с венами глазницы, носа, синусами твердой мозговой оболочки. Лимфатические сосуды тесно связаны с сосудами полости носа, сосудами зубов, заглоточными и глубокими шейными лимфоузлами. Иннервация осуществляется первой и второй ветвями тройничного нерва.

Особенности строения околоносовых пазух в детском возрасте У новорожденных имеется только две пазухи: верхнечелюстная пазуха и решетчатый лабиринт. Верхнечелюстная пазуха представляет собой складку слизистой длиной около 1 см у внутреннего угла орбиты, латеральнее, под нижней стенкой глазницы, расположены два ряда зачатков молочных и постоянных зубов.

К концу первого года жизни пазуха приобретает округлую форму. К 6 -7 годам зубы постепенно занимают свое положение, и пазуха становится многогранной. В раннем детском возрасте ближе всего к пазухе расположен клык, в 6 лет располагаются два премоляра и моляр. К 12 годам объем пазухи увеличивается и топография приближается к норме взрослого человека.

Клетки решетчатого лабиринта у новорожденных находятся в зачаточном состоянии и полностью развиваются к 14 -16 годам. Лобные и клиновидные пазухи у новорожденных отсутствуют и начинают формироваться с 3 -4 летнего возраста. Лобные пазухи развиваются из передних клеток решетчатого лабиринта и к 6 летнему возрасту имеют объем около 1 см 3.

Клиновидные пазухи формируются из клеток решетчатого лабиринта, расположенных в теле клиновидной кости. Окончательное развитие пазух заканчивается к 25 -30 годам.

Клиническая физиология носа Функции носа: 1. Дыхательная 2. Защитная : очищение воздуха, согревание, увлажнение. 3. Обонятельная функция 4. Резонаторная

Дыхательная функция носа является частью функции дыхательного аппарата человека. Во время вдоха, обусловленного отрицательным давлением в грудной полости, воздух устремляется в обе половины носа преимущественно через дыхательную область (regio respiratoria). При этом основной воздушный поток направляется дугообразно вверх, затем вниз вдоль средней и частично нижней раковин и кзади к хоанам.

Выдох в основном происходит через нижние отделы полости носа. Давление струи воздуха на слизистую оболочку носа участвует в возбуждении рефлекса вдоха.

Если дыхание осуществляется через рот, то вдох становится менее глубоким, что ухудшает отток венозной крови из черепа, уменьшает количество поступающего в организм кислорода и может оказать различное патологическое влияние на нервную, сосудистую, кроветворную и другие системы, особенно у детей.

Защитная функция носа представлена механизмами, с помощью которых воздух согревается, увлажняется и очищается во время прохождения по носовым путям. Холодный воздух как раздражающий фактор вызывает очень быстрое рефлекторное расширение и заполнение кровью кавернозных пространств носовых раковин.

При этом объем раковин значительно увеличивается, поверхность их также становится большей, соответственно суживается просвет носовых ходов. К защитным механизмам относится также рефлекс чихания и слезоотделения.

Пылевые частицы, механические, химические, холодовые и другие факторы могут быть раздражителями этого рефлекса.

Увлажнение воздуха в полости носа происходит за счет насыщения влагой, покрывающей слизистую оболочку. При прохождении струи воздуха через преддверие носа крупные частицы пыли задерживаются достаточно густыми волосками кожи преддверия.

Более мелкая пыль, которая прошла через первый фильтр, вместе с микробами осаждается на слизистой оболочке, покрытой слизистым секретом; осаждению пыли способствуют узость и изогнутость носовых ходов. Около 40 — 50% пылевых частиц и микробов вдыхаемого воздуха задерживается и удаляется вместе со слизью.

Эту функцию выполняет мерцательный эпителий, колебательные движения ресничек которого продвигают слизь в сторону носоглотки. Проводя лечение заболеваний носа, нужно учитывать, что любое вливание капель в нос, особенно длительное, наряду с лечебным эффектом может оказать отрицательное влияние на дренажную функцию мерцательного эпителия.

Вот почему необходимо избегать продолжительного введения в нос масляных, содовых, сосудосуживающих и других капель. Выраженным обеззараживающим эффектом обладает также лизоцим, который содержится в секрете слезных желез и носовой слизи.

Обонятельная функция носа у человека обеспечивается обонятельной зоной слизистой оболочки, в которой находятся нейроэпителиальные веретенообразные обонятельные клетки, представляющие собой хемо-рецепторы. При сужении или закрытии обонятельной щели наступает респираторная гипо- или аносмия. Нарушение обоняния может быть обусловлено также и поражением нервных рецепторных клеток.

Непосредственным раздражителем обонятельного рецептора являются молекулы газообразного вещества, а также пара, тумана, пыли, дыма, растворенные в секрете обонятельных желез. Воспринимаются и запахи веществ, которые раздражают окончания тройничного нерва, например запах нашатырного спирта. Нарушение обоняния может выражаться в его извращении (кокасмия).

Резонаторная функция носа и околоносовых пазух играет роль в окраске (тембре) голоса.

Нос. Анатомия и физиология лор-органов

Нос — начальный отдел верхних дыхательных путей — состоит из трех частей.

Три составляющие носа

- наружный нос

- носовая полость

- придаточные пазухи, которые сообщаются с полостью носа через узкие отверстия

Внешний вид и наружное строение наружного носа

Наружный нос

Наружный нос — это костно-хрящевое образование, покрытое мышцами и кожей, по своему внешнему виду напоминающее полую трехгранную пирамиду неправильной формы.

Носовые кости — это парная основа наружного носа. Прикрепленные к носовой части лобной кости, они, стыкуясь друге другом посередине, образуют спинку наружного носа в верхней его части.

Хрящевой отдел носа, являясь продолжением костного скелета, крепко спаян с последним и образует крылья и кончик носа.

Крыло носа кроме большего хряща включает соединительно-тканные образования, из которых формируются задние отделы носовых отверстий. Внутренние отделы ноздрей образованы подвижной частью перегородки носа — колумеллой.

Кожно-мышечный покров. Кожа наружного носа имеет множество сальных желез (преимущественно в нижней трети наружного носа); большое количество волосков (в преддверии носа), выполняющих защитную функцию; а также обилие капилляров и нервных волокон (этим объясняется болезненность травм носа). Мышцы наружного носа предназначены для сжимания носовых отверстий и оттягивания книзу крыльев носа.

Носовая полость

Входными «воротами» дыхательных путей, через которые проходит вдыхаемый (а также выдыхаемый) воздух, является полость носа — пространство между передней черепной ямкой и полостью рта.

Полость носа, разделенная костно-хрящевой носовой перегородкой на правую и левую половины и сообщающаяся с внешней средой с помощью ноздрей, имеет также задние отверстия — хоаны, ведущие в носоглотку.

Каждая половина носа состоит из четырех стенок. Нижней стенкой (дном) являются кости твердого нёба; верхняя стенка представляет собой тонкую костную, похожую на сито, пластинку, через которую проходят веточки обонятельного нерва и сосуды; внутренняя стенка — это носовая перегородка; боковая стенка, образованная несколькими костями, имеет так называемые носовые раковины.

Носовые раковины (нижняя, средняя и верхняя) разделяют правую и левую половины носовой полости на извилистые носовые ходы — верхние, средние и нижние. В верхних и средних носовых ходах есть небольшие отверстия, через которые полость носа сообщается с придаточными пазухами носа. В нижнем носовом ходе находится отверстие слезно-носового канала, по которому в полость носа стекают слезы.

Три области носовой полости

- преддверие

- дыхательная область

- обонятельная область

Основные кости и хрящи носа

Очень часто носовая перегородка бывает искривлена (особенно у мужчин). Это приводит к затруднению дыхания и, как следствие, — оперативному вмешательству.

Преддверие ограничено крыльями носа, край его выстилается 4-5-миллиметровой полоской кожи, снабженной большим количеством волосков.

Дыхательная область — это пространство от дна полости носа до нижнего края средней носовой раковины, выстланное слизистой оболочкой, образованной множеством бокаловидных клеток, выделяющих слизь.

У простого человека нос может различать около десяти тысяч запахов, а у дегустатора — намного больше.

Поверхностный слой слизистой оболочки (эпителий) имеет специальные реснички с мерцательным движением, направленным в сторону хоан. Под слизистой оболочкой носовых раковин пролегает состоящая из сплетения сосудов ткань, которая способствует мгновенному набуханию слизистой и сужению носовых ходов под воздействием физических, химических и психогенных раздражителей.

Носовая слизь, обладающая антисептическими свойствами, уничтожает огромное количество микробов, пытающихся проникнуть в организм. Если микробов очень много, объем слизи тоже увеличивается, что и приводит к появлению насморка.

Насморк является самым распространенным заболеванием в мире, из-за чего он даже внесен в Книгу рекордов Гиннесса. В среднем взрослый человек болеет насморком до десяти раз в год, а за всю жизнь проводит с заложенным носом в совокупности до трех лет.

Обонятельная область (орган обоняния), окрашенная в желтовато-коричневый цвет, занимает часть верхнего носового хода и задневерхний отдел перегородки; ее границей является нижний край средней носовой раковины. Эта зона выстлана эпителием, содержащим обонятельные клетки-рецепторы.

Обонятельные клетки имеют веретенообразную форму и заканчиваются на поверхности слизистой оболочки обонятельными пузырьками, снабженными ресничками. Противоположный конец каждой обонятельной клетки продолжается в нервное волокно. Такие волокна, соединяясь в пучки, образуют обонятельные нервы (I пара).

Пахучие вещества, попадая вместе с воздухом в нос, достигают обонятельных рецепторов путем диффузии через слизь, покрывающую чувствительные клетки, химически взаимодействуют с ними и вызывают в них возбуждение.

Это возбуждение по волокнам обонятельного нерва поступает в головной мозг, где происходит различение запахов.

Во время приема пищи обонятельные ощущения дополняют вкусовые. При насморке обоняние притупляется, и пища кажется безвкусной. С помощью обоняния улавливается запах нежелательных примесей в атмосфере, по запаху иногда удается отличить недоброкачественную пищу от пригодной для еды.

Обонятельные рецепторы очень чувствительны к запахам. Для возбуждения рецептора достаточно, чтобы на него воздействовало всего лишь несколько молекул пахучего вещества.

Строение носовой полости

- Наши братья меньшие — животные — более, чем человек, неравнодушны к запахам.

- И птицы, и рыбы, и насекомые чувствуют запахи на большом расстоянии. Буревестники, альбатросы, глупыши способны ощущать запахи рыбы на расстоянии 3 км и более. Подтверждено, что голуби находят дорогу по запахам, пролетая многие километры.

- Для кротов сверхчувствительное обоняние является верным путеводителем по подземным лабиринтам.

- Акулы ощущают в воде запах крови да¬же в концентрации 1:100 000 000.

- Считается, что самое острое обоняние у самца обычной моли.

- Бабочки почти никогда не садятся на первый попавшийся цветок: понюхают, покружат над клумбой. Очень редко бабочек привлекают ядовитые цветки. Если такое происходит, то «пострадавшая» садится у лужи и усиленно пьет.

Околоносовые (придаточные) пазухи

Придаточные пазухи (синуситы) — это воздухоносные полости (парные), находящиеся в лицевой части черепа вокруг носа и сообщающиеся с его полостью через выводные отверстия (соустья).

Верхнечелюстная пазуха — самая большая (объем каждой из пазух составляет около 30 см3) — расположена между нижним краем глазниц и зубным рядом верхней челюсти.

На внутренней стенке пазухи, граничащей с полостью носа, имеется соустье, ведущее в средний носовой ход носовой полости. Поскольку отверстие находится почти под «крышей» пазухи, это затрудняет отток содержимого и способствует развитию застойных воспалительных процессов.

Передняя, или лицевая, стенка пазухи имеет углубление, называемое собачьей ямкой. В этой области обычно производится вскрытие пазухи во время операции.

Верхняя стенка пазухи одновременно является нижней стенкой глазницы. Дно гайморовой пазухи очень близко подходит к корням задних верхних зубов, вплоть до того, что иногда пазуху и зубы разделяет лишь слизистая оболочка, и это может приводить к инфицированию пазухи.

Гайморова пазуха получила свое название по имени английского врача Натаниэля Гаймора, впервые описавшего ее заболевания

Схема расположения околоносовых пазух

Толстая задняя стенка пазухи граничите клетками решетчатого лабиринта и клиновидной пазухой.

Лобная пазуха находится в толще лобной кости и имеет четыре стенки. При помощи тонкого извилистого канала, который открывается в передний отдел среднего носового хода, лобная пазуха сообщается с полостью носа. Нижняя стенка лобной пазухи является верхней стенкой глазницы. Срединная стенка отделяет левую лобную пазуху от правой, задняя стенка — лобную пазуху от лобной доли мозга.

Решетчатая пазуха, также называемая «лабиринт», расположена между глазницей и полостью носа и состоит из отдельных воздухоносных костных ячеек. Различают три группы ячеек: передние и средние, открывающиеся в средний носовой ход, и задние, открывающиеся в верхний носовой ход.

Клиновидная (основная) пазуха лежит глубоко в теле клиновидной (основной) кости черепа, разделена перегородкой на две обособленные половины, каждая из которых имеет самостоятельный выход в область верхнего носового хода.

При рождении у человека имеется только две пазухи: верхнечелюстная и решетчатый лабиринт. Лобные и клиновидные пазухи у новорожденных отсутствуют и начинают формироваться лишь с 3-4 лет. Окончательное развитие пазух заканчивается примерно к 25 годам.

Функции носа и придаточных пазух

Сложное строение носа обеспечивает ему успешное выполнение четырех функций, возложенных на него природой.

Обонятельная функция. Нос — один из важнейших органов чувств. С его помощью человек воспринимает все многообразие окружающих его запахов. Потеря обоняния не только обедняет палитру ощущений, но и чревата негативными последствиями. Ведь некоторые запахи (например, запах газа или испорченных продуктов) сигнализируют об опасности.

Дыхательная функция — самая важная. Она обеспечивает поступление к тканям организма кислорода, необходимого для нормальной жизнедеятельности и газообмена крови. При затруднении носового дыхания изменяется течение окислительных процессов в организме, что приводит к нарушению деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем, расстройствам функций нижних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта, повышению внутричерепного давления.

Немаловажную роль играет эстетическое значение носа. Зачастую, обеспечивая нормальное носовое дыхание и обоняние, форма носа доставляет своему обладателю значительные переживания, не соответствуя его представлениям о красоте. В связи с этим приходится прибегать к пластическим операциям, корректирующим внешний вид наружного носа.

Защитная функция. Вдыхаемый воздух, про¬ходя через полость носа, очищается от частиц пыли. Крупные частицы пыли задерживаются волосками, которые растут у входа в нос; часть пылинок и бактерий, проходя вместе с воздухом в извилистые носовые ходы, оседает на слизистой оболочке.

Безостановочные колебания ресничек мерцательного эпителия выводят из полости носа слизь в носоглотку, откуда она отхаркивается или проглатывается. Бактерии, попавшие в полость носа, в значительной степени обезвреживаются веществами, содержащимися в носовой слизи.

Холодный воздух, проходя через узкие и извилистые носовые ходы, согревается и увлажняется слизистой оболочкой, которая обильно снабжается кровью.

Резонаторная функция. Носовую полость и придаточные пазухи можно сравнить с акустической системой: звук, достигая их стенок, усиливается. Ведущую роль нос и носовые пазухи играют в произношении носовых согласных. Заложенность носа вызывает гнусавость, при которой носовые звуки произносятся неправильно.

Оториноларингология «Стоматология» 3 курс, 6 семестр

В МКБ 10 кровотечения из носа кодируются R04.0 и относятся к подразделу «Кровотечения из дыхательных путей (R04)». В зависимости от локализации поврежденных сосудов, патология делится на несколько видов.

Встречаются в 90% случаев кровопотери из носовых ходов. Источником излившейся крови считается сплетение Киссельбаха, которое находится на передней части носовой перегородки. Оно состоит из многочисленного скопления сосудов, располагающихся под тонким слоем слизистой оболочкой, и обильно кровоснабжает носовую полость.

Это позволяет согревать поступающий по дыхательным путям воздух, очищать его от пыли и инфекционных агентов, осуществлять функцию обоняния. Кровопотерю из зоны Киссельбаха легко остановить на догоспитальном этапе, при отсутствии отягощающих факторов она не несет угрозы для жизни. Наиболее часто передние кровопотери возникают у детей в возрасте 3-10 лет, что связано с недоразвитием сосудистого сплетения и рыхлостью слизистого слоя носовой полости.

Расположение сосудистого сплетения Киссельбаха в носовой полости

Возникают из крупных артерий заднего отдела носа, встречаются довольно редко. Патологию выявляют в основном у пожилых людей, что связано с развитием атеросклероза сосудов, повышением артериального давления при гипертонической болезни, общим увяданием организма.

На фоне отягощающих факторов развивается обильное кровотечение в труднодоступных для визуализации отделах, которое трудно поддается самостоятельным методам лечения.

Патологический процесс требует срочного оказания врачебной специализированной помощи в условиях общехирургического стационара или ЛОР-отделения.

Кроме того, носовые кровотечения у взрослых делятся на первичные, возникающие в результате местных процессов, и вторичные (симптоматические), которые появляются при развитии заболеваний различных систем организма.

Кровоснабжение полости носа

Кровоснабжение полости носа осуществляется ветвями верхнечелюстной артерии (а. та-xilaris). От нее отходит клиновидно-небная артерия (a. sphenopalatina), входящая в полость носа через одноименное отверстие примерно на уровне заднего конца средней раковины. Она дает ветви для боковой стенки носа и перегородки носа, через резцовый канал анастомозирует с большой небной артерией (a.

Кровоснабжение перегородки носа:

1 — киссельбахово место

Таким образом, кровоснабжение полости носа осуществляется из системы внутренней и наружной сонных артерий, поэтому не всегда перевязка наружной сонной артерии приводит к остановке упорного носового кровотечения.

Вены полости носа расположены более поверхностно относительно артерий и образуют в слизистой оболочке носовых раковин и перегородки носа несколько сплетений, одно из которых — киссельбахово место. В задних отделах перегородки носа также имеется скопление венозных сосудов более крупного диаметра.

Отток венозной крови из полости носа идет в нескольких направлениях. Из задних отделов полости носа венозная кровь поступает в крыловидное сплетение, связанное с пещеристым синусом (sinus cavernosus), располагающимся в средней черепной ямке, поэтому при возникновении инфекционного процесса в полости носа и носовой части глотки возможно распространение инфекции в полость черепа.

Из передних отделов полости носа венозная кровь поступает в вены верхней губы (w. labiales), угловые вены (w. angulares), которые через верхнюю глазничную вену также проникают в пещеристый синус. Именно поэтому при фурункуле, располагающемся во входе в нос, также возможно распространение инфекции в полость черепа, среднюю черепную ямку.

ПОДРОБНОСТИ: Аномально расположенная хорда в полости левого желудочка

Наличие связи передних и задних вен решетчатого лабиринта с венами глазницы может обусловливать переход воспалительного процесса с решетчатого лабиринта на содержимое глазницы. Кроме того, одна из ветвей передних вен решетчатого лабиринта, проходя через решетчатую пластинку, проникает в переднюю черепную ямку, анастомозируя с венами мягкой мозговой оболочки.

Причины

Причины носовых кровотечений могут быть механического характера. Ковыряние в носу, травма лицевой части черепа, попадание инородных предметов (часто встречается в младшем детском возрасте) приводит к повреждению сосудов и вытеканию из них крови через носовые ходы. Низкая влажность окружающего воздуха вызывает пересушивание слизистой оболочки и хрупкость артериальных сосудов в зоне Киссельбаха.

Причины носовых кровотечений, возникающих в результате развития заболеваний, включают:

- аномальное развитие сосудов полости носа (гемангиомы);

- хронические болезни печени (гепатиты, циррозы);

- патологию сердца и сосудов (пороки клапанного аппарата, аритмии);

- нарушение свертываемости крови (геморрагические васкулиты, гемофилию);

- риниты и синуситы бактериальной, вирусной и смешанной этиологии (воспаление слизистой носа и прилежащих пазух);

- доброкачественные и злокачественные новообразования носовых ходов, полипы;

- токсическое повышение проницаемости стенки сосудов при инфекциях (корь, грипп);

- недостаток витамина К, аскорбиновой кислоты в организме;

- гипертоническую болезнь, симптоматическую гипертензию;

- сифилис, туберкулез;

- солнечный удар.

Причиной носовых кровотечений у взрослых может быть интенсивная физическая нагрузка, связанная с натуживанием (занятия спортом, подъем тяжестей, перенос грузов). Стрессовая ситуация и сильное волнение приводит к учащению пульса и повышению уровня артериального давления, что может вызвать повреждение сосудов полости носа и последующую кровопотерю.

Также можете прочитать: Как остановить кровь с носа?

Как остановить кровь с носа?

Носовые кровотечения у подростков связаны с периодом полового созревания и несовершенством эндокринной системы. Часто возникают кровопотери у девочек при становлении менструального цикла. При этом половые гормоны воздействуют не только на сосуды эндометрия, но и на сплетение Киссельбаха, что приводит к появлению кровотечений из полости носа, которые возникают ночью на фоне мензиса.

Часто возникают носовые кровотечения при беременности в первый триместр вынашивания плода, что связано с гормональной перестройкой женского организма. В этом периоде значительно повышено содержание прогестерона в крови, который вызывает отек и разрыхление слизистой оболочки носа. Другой причиной патологического процесса может быть нехватка кальция при интенсивном росте плода.

Лимфатические сосуды

Лимфатические сосуды отводят лимфу в задние отделы полости носа, проникают в носовую часть глотки, обходя сверху и снизу глоточные отверстия слуховых труб, проникают в заглоточные лимфатические узлы, располагающиеся между предпозвоночной фасцией собственной фасцией шеи в рыхлой клетчатке. Часть лимфатических сосудов из полости носа направляется в глубокие шейные узлы.

Нагноение лимфатических узлов при воспалительных процессах в полости носа, околоносовых пазухах, а также в среднем ухе в детском возрасте может привести к развитию заглоточных абсцессов.

Метастазы при злокачественных новообразованиях полости носа и решетчатого лабиринта также имеют определенную локализацию, обусловленную особенностями лимфооттока: вначале метастазы появляются в заглоточных лимфатических узлах, позже наблюдается увеличение лимфатических узлов по ходу внутренней яремной вены.

Клиническая картина

Обычно кровопотерю их носа легко диагностировать при вытекании крови из одной ноздри по каплям или струей. Появление струи крови из двух ноздрей бывает ложным во время развития обильного кровотечения из сосудов левой или правой части носа. При этом кровь попадает через носоглотку в соседнюю ноздрю.

В редких случаях причины носового кровотечения у взрослых могут приводить к повреждению сосудов задних отделов носовой полости, что вызывает скрытую потерю крови. При этом она стекает по задней стенке глотки, попадая в желудок и кишечник, вызывает тошноту, кровавую рвоту, дегтеобразный кал («мелена») и требует дифференциальной диагностики с кровотечениями из желудочно-кишечного тракта.

Симптомы носовых кровотечений включают:

- вытекание из одной или двух ноздрей не пенящейся крови алого цвета;

- при попадании крови в пищеварительный тракт – рвоту с примесью сгустков, черный кал;

- головную боль;

- головокружение, предобморочное состояние;

- побледнение кожи, слизистых оболочек;

- чувство тревоги, беспокойства;

- учащение пульса, повышение артериального давления;

- учащение дыхания вследствие стресса;

- признаки геморрагического шока в случае значительной кровопотери (понижение артериального давления, снижение диуреза, потерю сознания, нитевидный пульс).

Ранняя диагностика кровопотери из сосудов носа позволяет оказать своевременную медицинскую помощь. В условиях стационара врач осматривает носовые ходы специальным зеркалом или эндоскопом, устанавливает локализацию патологического процесса, назначает лабораторные методы исследования для установления причины состояния и степени кровопотери.

Иннервация слизистой оболочки носа

Иннервация слизистой оболочки носа, помимо обонятельного нерва, осуществляется чувствительными волокнами глазного и верхнечелюстного нервов (ветвь тройничного нерва). Периферические ветви этих нервов, иннервируя область глазницы, зубов, анастомозируют между собой, поэтому может возникать иррадиация болей с одних зон, иннервируемых тройничным нервом, на другие (например, из полости носа к зубам и наоборот).

Отток лимфы из слизистой оболочки полости носа

Ю.М. Овчинников, В.П. Гамов

Оказание первой медицинской помощи

Что делать при возникновении кровотечения из полости носа, должен знать каждый человек. Зачастую простые меры по остановке кровотечения помогают снизить до минимума кровопотерю и провести эффективные мероприятия без привлечения медицинского персонала.

Первая помощь при кровотечении из носовой полости:

- создать физический и психологический покой для нормализации артериального давления и пульса, что благоприятствует остановке кровотечения;

- усадить больного с наклоненной головой, в руки дать лоток для сбора вытекающей крови – это предупреждает ее попадание в желудок и позволяет контролировать объем кровопотери;

- к затылку или переносице приложить пузырь со льдом для сужения сосудов;

- в носовые ходы необходимо поместить ватно-марлевые тампоны, смоченные адреналином или перекисью водорода;

- прижать крыло носа к костной части перегородки для пережатия поврежденного сосуда.

Кровь, попадающую в ротовую полость, необходимо сплевывать в лоток. В противном случае она затекает в желудок, вызывает тошноту и рвоту с примесью сгустков. Нельзя сморкаться, разговаривать, пить газированные напитки, кофе, крепкий чай. После прекращения кровотечения следует соблюдать режим физического и психического покоя.

При неэффективности проводимых лечебных мероприятий в течение четверти часа необходимо вызвать карету скорой помощи или самостоятельно доставить больного в стационар.

Врачебное вмешательство также потребуется в следующих случаях:

- обильное кровотечение;

- патология свертывающей способности крови, гипертоническая болезнь, сахарный диабет;

- многократная кровавая рвота, потемнение стула;

- частые эпизоды носовой кровопотери;

- прием некоторых медикаментов (аспирин, гепарин);

- признаки геморрагического шока.

Следует помнить, что раннее оказание специализированной врачебной помощи улучшает прогноз для выздоровления и может сохранить человеку жизнь.

Лечебная тактика

При возникновении массивной кровопотери больного срочно доставляют в ЛОР-отделение для оказания врачебной помощи и лечения последствий патологического состояния. При отсутствии специализированных учреждений пострадавшего направляют в хирургический стационар. Путем осмотра врач устанавливает локализацию поврежденного сосуда и принимает меры по остановке кровопотери.

Передняя тампонада носовой полости при кровотечении из зоны Киссельбаха

Лечение носовых кровотечений зависит от вида патологии и причины ее возникновения.

- Передняя тампонада. Проводится при повреждении целостности сосудов сплетения Киссельбаха. Для этого берут узкую длинную турунду из стерильной марли, с помощью пинцета вводят ее в полость носа, полностью заполняя внутреннее пространство. Тампонирование оставляют на сутки, перед использованием турунду можно обработать раствором перекиси водорода, адреналином для усиления кровоостанавливающего эффекта.

- Задняя тампонада. Назначается при кровотечении из задних отделов носовой полости. Для процедуры требуется применение специального тампона, который вводится через ротовую полость на 2-3 суток. Передние отделы носа закрываются по методике передней тампонады. Проведение манипуляции вызывает болевые ощущения, поэтому требует приема обезболивающих и седативных препаратов.

- Гипотензивная терапия. Проводится при кровотечениях, вызванных высоким артериальным давлением. Назначается мониторинг показателей работы сердца на фоне приема коринфара, лазикса с последующим назначением лечения гипертонической болезни.

- Восполнение объема потерянной крови. Инфузионная терапия изотоническим раствором, гемодезом, полиглюкином. В тяжелых случаях необходимо переливание крови, кровезаменителей, тромбоцитарной массы.

- Кровоостанавливающие средства. Применяются для улучшения свертывания крови, образования сгустка в области нарушения целостности сосуда, предупреждения повторных эпизодов кровопотери. Назначают викасол, аскорбиновую кислоту, хлорид кальция, гемофобин.

- Местное лечение. Прижигание стенки поврежденного сосуда нитратом серебра, введение в полость носа гемостатической губки, применение криодеструкции и гальваноакустики.

При неэффективности консервативной терапии назначают хирургическое вмешательство на поврежденных сосудах носовой полости. Необходимо проводить лечение сопутствующего заболевания, вызвавшего патологический процесс.

Кровотечение из носа в большинстве случаев может быть остановлено после оказания первой медицинской помощи. Оно не представляет опасности для здоровья. Кровопотеря, обусловленная тяжелыми внутренними заболеваниями, требует срочной госпитализации в лечебное учреждение для проведения комплексного лечения и предотвращения развития геморрагического шока.

ЛОР-болезни. Лекция 1.. Клиническая анатомия и физиология носа и придаточных пазух клиническая анатомия носа

Нос является начальной частью верхних дыхательных путей и делится на три отдела: Наружный нос Полость носа Околоносовые пазухи Как наиболее рельефное центральное анатомическое образование на человеческом лице создает как бы каркас для носовой полости. Принимающие в его формировании кости лицевого черепа придают носу своеобразную для каждого индивидуума форму.

Наружный нос представляет собой костно-хрящевую пирамиду, покрытую кожей.

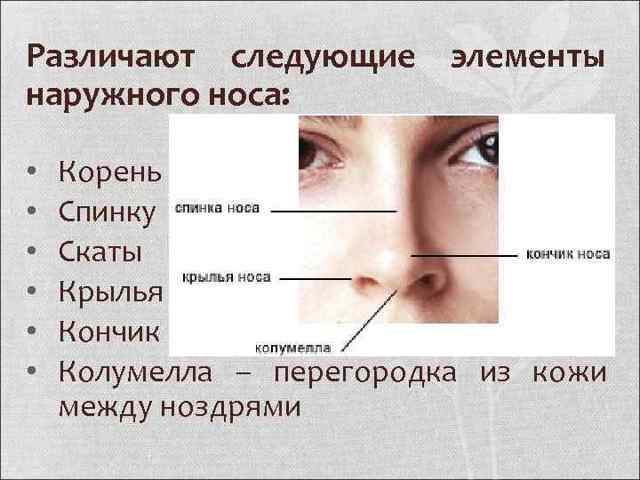

- Различают следующие элементы наружного носа:

- Колумелла – перегородка из кожи между ноздрями

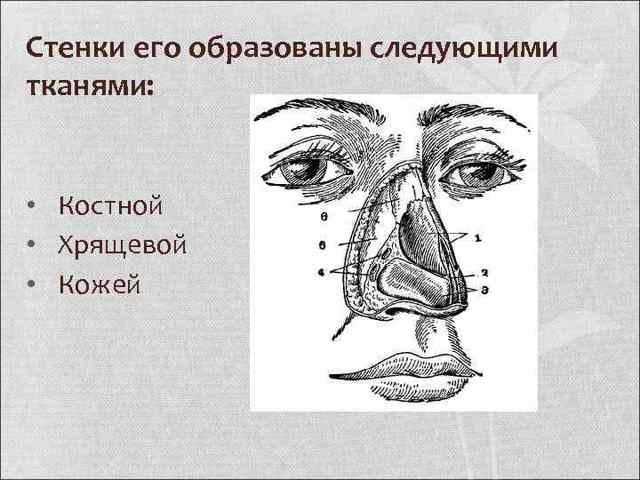

- Стенки его образованы следующими тканями:

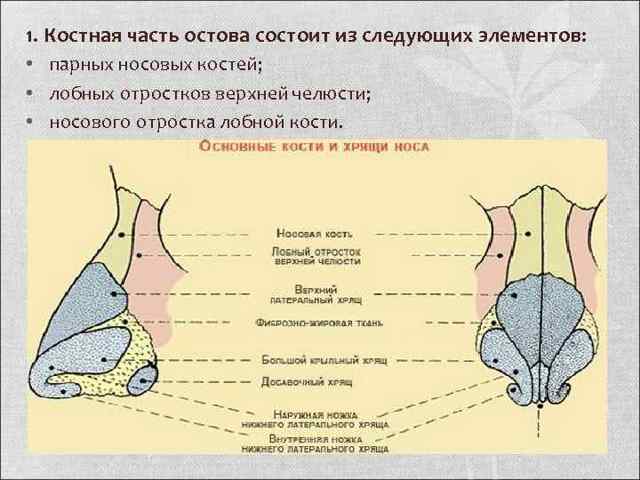

- 1. Костная часть остова состоит из следующих элементов:

- 2. Хрящи наружного носа парные:

- 3. Кожа, покрывающая нос имеет следующие особенности:

- Лимфоотток от тканей наружного носа осуществляется, в основном, в подчелюстные лимфатические узлы.

Корень Спинку Скаты Крылья Кончик Костной Хрящевой Кожей парных носовых костей; лобных отростков верхней челюсти; носового отростка лобной кости. треугольные; крыльные; добавочные.

обилие сальных желез, преимущественно в нижней трети наружного носа; большое количество волосков в преддверии носа, выполняющих защитную функцию; обилие кровеносных сосудов, анастомозирующих между собой.

артериальная кровь поступает из системы наружной и внутренней сонных артерий; венозный отток происходит по лицевой вене в глазничную вену, затем в кавернозный синус, расположенный в полости черепа и дальше во внутреннюю яремную вену. Такое строение венозной системы имеет важное клиническое значение, так как может способствовать развитию орбитальных и внутричерепных осложнений.

Иннервация обеспечивается веточками лицевого нерва, первой и второй ветвью тройничного нерва. Полость носа — пространство между передней черепной ямкой и полостью рта. Полость носа разделена перегородкой на правую и левую половины и имеет передние отверстия — ноздри и задние — хоаны, ведущие в носоглотку.

- Каждая половина носа имеет четыре стенки

- Медиальная стенка, или перегородка носа, образована:

- Верхняя стенка состоит из продырявленной пластинки решетчатой кости, через которую проходят веточки обонятельного нерва и сосуды.

- Нижняя стенка, или дно полости носа, образована:

- Латеральная стенка, имеющая наибольшее клиническое значение, является самой сложной по строению.

Медиальная стенка, или перегородка носа Верхняя стенка Нижняя стенка, или дно полости носа Латеральная стенка четырехугольным хрящом в переднем отделе; перпендикулярной пластинкой решетчатой кости в верхнем отделе; сошником в нижнезаднем отделе. альвеолярным отростком верхней челюсти; небным отростком верхней челюсти; горизонтальной пластинкой небной кости. Ее образуют кости: носовая, слезная, решетчатая, основная (клиновидная) и небная.

На внутренней поверхности латеральной стенки расположены три костных выступа — носовые раковины.

Верхняя и средняя носовая раковина являются отростками решетчатой кости, а нижняя представляет собой самостоятельную кость. Под раковинами расположены соответствующие носовые ходы — верхний, средний и нижний. Пространство между перегородкой носа и краями носовых раковин образует общий носовой ход. У детей раннего возраста нижняя носовая раковина плотно прилегает к дну полости носа, что приводит к полному выключению носового дыхания даже при незначительном воспалении слизистой.

Большое клиническое значение имеют анатомические образования, расположенные в носовых ходах:

в нижний носовой ход открывается

- выводное отверстие носослезного канала, задержка его открытия приводит к нарушению оттока слез, кистозному расширению канала и сужению носовых ходов у новорожденных;

в средний носовой ход открывается

- верхнечелюстная пазуха, в передневерхнем отделе — канал лобной пазухи, в средней части хода — передние и средние клетки решетчатой кости;

в верхний носовой ход открывается

- клиновидная пазуха и задние клетки решетчатого лабиринта.

Носовую полость можно разделить на три области: преддверие, дыхательную и обонятельную. Преддверие ограничено крыльями носа, край его выстилается полоской кожи 4-5 мм, снабженной большим количеством волосков, выполняющих защитную функцию, но и создающих условия для возникновения фурункулов и сикоза. Дыхательная область занимает пространство от дна полости носа до нижнего края средней носовой раковины и выстлана слизистой с цилиндрическим мерцательным эпителием. Здесь содержится большое количество бокаловидных клеток, выделяющих слизь, и разветвленных альвеолярных желез, продуцирующих серозный секрет. Движение ресничек мерцательного эпителия направлено в сторону хоан. Под слизистой оболочкой носовых раковин имеется ткань, состоящая из сплетения сосудов и напоминающая кавернозную ткань. Последняя способствует мгновенному набуханию слизистой и сужению носовых ходов под воздействием физических, химических и психогенных раздражителей. Обонятельная область расположена в верхнезаднем отделе полости носа, границей ее является нижний край средней носовой раковины. Эта зона выстлана обонятельным эпителием, содержащим обонятельные веретенообразные клетки, опорные клетки и железы, вырабатывающие специальный секрет для растворения органических веществ.

Кровоснабжение полости носа:

ветви наружной сонной артерии обеспечивают нижнезадние отделы; ветви внутренней сонной артерии снабжают верхнепередние отделы полости носа; венозные сосуды сопровождают артерии.

Через венозные сплетения происходит связь с венами черепа, глазницы, глотки, что создает возможность распространения инфекции и развития осложнений. В передней трети перегородки носа расположен участок поверхностной капиллярной сети, получивший название кровоточивой зоны, или зоны Киссельбаха.

Лимфоотток осуществляется в подчелюстные и глубокие шейные лимфоузлы, кроме того, по обонятельным путям имеет связь с полостью черепа. Иннервация разделена на следующие виды: чувствительную, которая обеспечивается первой и второй ветвями тройничного нерва обонятельную, представленную обонятельным эпителием, обонятельной луковицей и центральной частью обонятельного анализатора; секреторную, которую обеспечивают волокна симпатической и парасимпатической нервной системы. Околоносовые пазухи представляют собой воздухоносные полости, располагающиеся вокруг полости носа и сообщающиеся с ней через выводные отверстия или протоки. Имеется четыре пары пазух: верхнечелюстные, лобные, решетчатый лабиринт и клиновидные (основные) пазухи.

В клинике различают передние пазухи (верхнечелюстные, лобные и передние и средние решетчатые) и задние (задние ячейки решетчатой кости и клиновидные). Такое подразделение удобно с позиции диагностики, так как передние пазухи открываются в средний носовой ход, а задние — в верхний носовой ход.

Верхнечелюстная пазуха, (она же гайморова) расположенная в теле верхнечелюстной кости, представляет собой пирамиду неправильной формы размером от 15 до20 см3.

Передняя или лицевая стенка пазухи имеет углубление, называемое собачьей ямкой. В этой области обычно производится вскрытие пазухи. Медиальная стенка является латеральной стенкой полости носа и содержит в области среднего носового хода естественное выводное отверстие. Оно расположено почти под крышей пазухи, что затрудняет отток содержимого и способствует развитию застойных воспалительных процессов. Верхняя стенка пазухи представляет одновременно нижнюю стенку глазницы. Она достаточно тонкая, часто имеет костные незаращения, что способствует развитию внутриглазничных осложнений. Нижняя стенка образована альвеолярным отростком верхней челюсти и обычно занимает пространство от второго премоляра до второго моляра. Низкое положение дна пазухи способствует близкому расположению корней зубов к полости пазухи. В некоторых случаях верхушки корней зубов выстоят в просвет пазухи и лишь прикрыты слизистой оболочкой, что может содействовать развитию одонтогенного инфицирования пазухи, попаданию пломбировочного материала в полость пазухи или образованию стойкого перфоративного отверстия при удалении зуба. Задняя стена пазухи толстая, граничит с клетками решетчатого лабиринта и клиновидной пазухой.

Лобная пазуха находится в толще лобной кости и имеет четыре стенки:

нижнюю глазничную — самую тонкую, переднюю — самую толстую до 5-8 мм, заднюю, отделяющую пазуху от передней черепной ямки, и внутреннюю — перегородку. Лобная пазуха сообщается с полостью носа при помощи тонкого извилистого канала, который открывается в передний отдел среднего носового хода. Величина пазухи колеблется от 3 до 5 см3, а в 10-15% случаев она может отсутствовать.

Решетчатый лабиринт расположен между глазницей и полостью носа и состоит из 5-20 воздухоносных ячеек, каждая из которых имеет свои выводные отверстия в полость носа. Различают три группы ячеек: передние и средние, открывающиеся в средний носовой ход, и задние, открывающиеся в верхний носовой ход.

Клиновидная, или основная, пазуха расположена в теле клиновидной кости, разделена перегородкой на две половины, имеющие самостоятельный выход в область верхнего носового хода. Вблизи клиновидной пазухи расположены кавернозный синус, сонная артерия, перекрест зрительных нервов, гипофиз. Вследствие этого воспалительный процесс клиновидной пазухи представляет серьезную опасность.

Кровоснабжение околоносовых пазух происходит за счет ветвей наружной и внутренней сонной артерии. Вены верхнечелюстной пазухи образуют многочисленные анастомозы с венами глазницы, носа, синусами твердой мозговой оболочки.

Лимфатические сосуды тесно связаны с сосудами полости носа, сосудами зубов, заглоточными и глубокими шейными лимфоузлами. Иннервация осуществляется первой и второй ветвями тройничного нерва. У новорожденных имеется только две пазухи: верхнечелюстная пазуха и решетчатый лабиринт. Верхнечелюстная пазуха представляет собой складку слизистой длиной около 1 см у внутреннего угла орбиты, латеральнее, под нижней стенкой глазницы, расположены два ряда зачатков молочных и постоянных зубов. К концу первого года жизни пазуха приобретает округлую форму. К 6-7 годам зубы постепенно занимают свое положение, и пазуха становится многогранной. В раннем детском возрасте ближе всего к пазухе расположен клык, в 6 лет располагаются два премоляра и моляр. К 12 годам объем пазухи увеличивается и топография приближается к норме взрослого человека. Клетки решетчатого лабиринта у новорожденных находятся в зачаточном состоянии и полностью развиваются к 14-16 годам. Лобные и клиновидные пазухи у новорожденных отсутствуют и начинают формироваться с 3-4 летнего возраста. Лобные пазухи развиваются из передних клеток решетчатого лабиринта и к 6 летнему возрасту имеют объем около 1 см3. Клиновидные пазухи формируются из клеток решетчатого лабиринта, расположенных в теле клиновидной кости. Окончательное развитие пазух заканчивается к 25-30 годам. Функции носа: Дыхательная Защитная : очищение воздуха, согревание, увлажнение. Обонятельная функция Резонаторная

Дыхательная функция носа является частью функции дыхательного аппарата человека. Во время вдоха, обусловленного отрицательным давлением в грудной полости, воздух устремляется в обе половины носа преимущественно через дыхательную область (regio respiratoria). При этом основной воздушный поток направляется дугообразно вверх, затем вниз вдоль средней и частично нижней раковин и кзади к хоанам.

Выдох в основном происходит через нижние отделы полости носа. Давление струи воздуха на слизистую оболочку носа участвует в возбуждении рефлекса вдоха.

Если дыхание осуществляется через рот, то вдох становится менее глубоким, что ухудшает отток венозной крови из черепа, уменьшает количество поступающего в организм кислорода и может оказать различное патологическое влияние на нервную, сосудистую, кроветворную и другие системы, особенно у детей.

Дыхательная функция носа является частью функции дыхательного аппарата человека. Во время вдоха, обусловленного отрицательным давлением в грудной полости, воздух устремляется в обе половины носа преимущественно через дыхательную область (regio respiratoria). При этом основной воздушный поток направляется дугообразно вверх, затем вниз вдоль средней и частично нижней раковин и кзади к хоанам. Выдох в основном происходит через нижние отделы полости носа. Давление струи воздуха на слизистую оболочку носа участвует в возбуждении рефлекса вдоха.

Если дыхание осуществляется через рот, то вдох становится менее глубоким, что ухудшает отток венозной крови из черепа, уменьшает количество поступающего в организм кислорода и может оказать различное патологическое влияние на нервную, сосудистую, кроветворную и другие системы, особенно у детей.

Защитная функция носа представлена механизмами, с помощью которых воздух согревается, увлажняется и очищается во время прохождения по носовым путям. Холодный воздух как раздражающий фактор вызывает очень быстрое рефлекторное расширение и заполнение кровью кавернозных пространств носовых раковин. При этом объем раковин значительно увеличивается, поверхность их также становится большей, соответственно суживается просвет носовых ходов.

К защитным механизмам относится также рефлекс чихания и слезоотделения. Пылевые частицы, механические, химические, холодовые и другие факторы могут быть раздражителями этого рефлекса.

Увлажнение воздуха в полости носа происходит за счет насыщения влагой, покрывающей слизистую оболочку. При прохождении струи воздуха через преддверие носа крупные частицы пыли задерживаются достаточно густыми волосками кожи преддверия.

Более мелкая пыль, которая прошла через первый фильтр, вместе с микробами осаждается на слизистой оболочке, покрытой слизистым секретом; осаждению пыли способствуют узость и изогнутость носовых ходов. Около 40 — 50% пылевых частиц и микробов вдыхаемого воздуха задерживается и удаляется вместе со слизью.

Эту функцию выполняет мерцательный эпителий, колебательные движения ресничек которого продвигают слизь в сторону носоглотки. Проводя лечение заболеваний носа, нужно учитывать, что любое вливание капель в нос, особенно длительное, наряду с лечебным эффектом может оказать отрицательное влияние на дренажную функцию мерцательного эпителия.

Вот почему необходимо избегать продолжительного введения в нос масляных, содовых, сосудосуживающих и других капель. Выраженным обеззараживающим эффектом обладает также лизоцим, который содержится в секрете слезных желез и носовой слизи.

Увлажнение воздуха в полости носа происходит за счет насыщения влагой, покрывающей слизистую оболочку. При прохождении струи воздуха через преддверие носа крупные частицы пыли задерживаются достаточно густыми волосками кожи преддверия. Более мелкая пыль, которая прошла через первый фильтр, вместе с микробами осаждается на слизистой оболочке, покрытой слизистым секретом; осаждению пыли способствуют узость и изогнутость носовых ходов. Около 40 — 50% пылевых частиц и микробов вдыхаемого воздуха задерживается и удаляется вместе со слизью.

Эту функцию выполняет мерцательный эпителий, колебательные движения ресничек которого продвигают слизь в сторону носоглотки. Проводя лечение заболеваний носа, нужно учитывать, что любое вливание капель в нос, особенно длительное, наряду с лечебным эффектом может оказать отрицательное влияние на дренажную функцию мерцательного эпителия.

Вот почему необходимо избегать продолжительного введения в нос масляных, содовых, сосудосуживающих и других капель. Выраженным обеззараживающим эффектом обладает также лизоцим, который содержится в секрете слезных желез и носовой слизи.

Обонятельная функция носа у человека обеспечивается обонятельной зоной слизистой оболочки, в которой находятся нейроэпителиальные веретенообразные обонятельные клетки, представляющие собой хемо-рецепторы. При сужении или закрытии обонятельной щели наступает респираторная гипо- или аносмия.

Нарушение обоняния может быть обусловлено также и поражением нервных рецепторных клеток. Непосредственным раздражителем обонятельного рецептора являются молекулы газообразного вещества, а также пара, тумана, пыли, дыма, растворенные в секрете обонятельных желез.

Воспринимаются и запахи веществ, которые раздражают окончания тройничного нерва, например запах нашатырного спирта. Нарушение обоняния может выражаться в его извращении (кокасмия).

Резонаторная функция носа и околоносовых пазух играет роль в окраске (тембре) голоса.

перейти в каталог файлов

Клиническая анатомия полости носа

Полость носа (cavum nasi) располагается между полостью рта (снизу), передней черепной ямкой (сверху) и глазницами (латерально). Она разделена перегородкой носа на две идентичные половины, спереди посредством ноздрей сообщается с внешней средой, кзади посредством хоан — с носоглоткой. Каждая половина носа окружена четырьмя околоносовыми пазухами — верхнечелюстной (гайморовой), решетчатыми, лобной и клиновидной.

Полость носа имеет четыре стенки:

- нижнюю,

- верхнюю,

- медиальную,

- латеральную.

Нижняя стенка (дно полости носа) образована спереди двумя нёбными отростками верхней челюсти и кзади — двумя горизонтальными пластинками нёбной кости. По средней линии эти кости соединены швом. Отклонения в этом соединении ведут к различным дефектам (волчья пасть, заячья губа).

В переднем отделе дно носовой полости имеет резцовый канал (canalis incisivus), через который в полость рта проходят носонёбный нерв {п. nosopalatinus) и носонёбная артерия {a. nosopalatina). Это нужно иметь в виду при подслизистой резекции перегородки носа и других операциях в этой области, чтобы избежать значительного кровотечения.

У новорожденных дно полости носа соприкасается с зубными зачатками, которые располагаются в теле верхней челюсти.

Верхняя стенка полости носа, или крыша (свод), в переднем отделе образована носовыми костями, в средних отделах — решетчатой (продырявленной, ситовидной) пластинкой решетчатой кости (lamina cribrosa ossis ethmoidalis), в заднем отделе — передней стенкой клиновидной пазухи.

Продырявленная пластинка решетчатой кости в своде имеет большое количество отверстий (25-30), через которые в полость носа проходят нити обонятельного нерва, передняя решетчатая артерия и вена, соединяющая полость носа с передней черепной ямкой.

У новорожденного решетчатая пластинка (lamina cribrosa) представляет собой фиброзную пластинку, которая окостеневает к трем годам жизни.

Медиальная стенка, или перегородка носа (septum nasi), состоит из переднего хрящевого и заднего костного отделов.

Хрящевой отдел образован хрящом перегородки носа — cartilago septi nasi (четырехугольный хрящ), верхний край которого образует передний отдел спинки носа, а передненижний отдел участвует в формировании подвижной части перегородки носа (pars mobilis septi nasi).

Костный отдел образован в задневерхней области и в среднем отделе перпендикулярной пластинкой решетчатой кости (lamina perpen-dicularis), а в задненижнеи — самостоятельной костью перегородки носа — сошником (vomer).

У новорожденного перпендикулярная пластика решетчатой кости представлена перепончатым образованием. Между перпендикулярной пластинкой и сошником, между хрящом перегородки носа и сошником остается полоска хряща — зона роста. Повреждение зоны роста у детей, (например, при хирургических вмешательствах) может вызывать деформацию перегородки и наружного носа. Полное формирование и окостенение перегородки носа заканчивается к 10 годам, дальнейший рост перегородки происходит за счет зон роста.

В области ростковых зон благодаря разной скорости развития хрящевой и костной ткани могут образоваться шипы и гребни перегородки носа, вызывающие нарушение носового дыхания.

Латеральная (боковая, наружная) стенка полости носа — наиболее сложная по своему строению, сформирована несколькими костями. В переднем и среднем отделе она образована лобным отростком верхней челюсти, медиальной стенкой верхней челюсти, слезной костью, решетчатыми ячейками.

В задних отделах в ее формировании участвуют перпендикулярная пластинка нёбной кости и медиальная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости, которые образуют края хоан.

Хоаны ограничиваются медиально задним краем сошника, латерально — медиальной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости, сверху — телом этой кости, снизу — задним краем горизонтальной пластинки нёбной кости.

На латеральной стенке в виде горизонтальных пластинок располагаются три носовые раковины {conchae nasales): нижняя, средняя и верхняя {conchae nasalis inferior, media et superior). Нижняя носовая раковина, наиболее крупная по размеру, является самостоятельной костью, средняя и верхняя раковины образованы решетчатой костью.

Все носовые раковины, прикрепляясь к латеральной стенке полости носа в виде продолговатых уплощенных образований, формируют под собой соответственно нижний, средний и верхний носовые ходы. Между перегородкой носа и носовыми раковинами также образуется свободное пространство в виде щели, оно распространяется от дна полости носа до свода и называется общим носовым ходом.

У детей отмечается относительная узость всех носовых ходов, нижняя раковина спускается до дна полости носа, что обусловливает быстро наступающее затруднение носового дыхания даже при небольшой набухлости слизистой оболочки при катаральном воспалении.

Последнее обстоятельство влечет за собой нарушение грудного вскармливания, так как без носового дыхания ребенок не может сосать. Кроме того, у детей младшего возраста короткая и широкая слуховая труба расположена горизонтально.

В таких условиях даже при небольших воспалительных явлениях в полости носа значительно затрудняется носовое дыхание, что создает возможность забрасывания инфицированной слизи из носоглотки через слуховую трубу в среднее ухо и возникновения острого воспаления среднего уха.

Нижний носовой ход {meatus nasi inferior) находится между нижней носовой раковиной и дном полости носа. В области его свода, на расстоянии около 1 см. от переднего конца раковины находится выводное отверстие носослезного протока (ductus nasolacrimalis).

Оно образуется после рождения, задержка его открытия нарушает отток слез, что ведет к кистозному расширению протока и сужению носовых ходов.

Латеральная стенка нижнего носового хода в нижних отделах толстая (имеет губчатое строение), ближе к месту прикрепления нижней носовой раковины значительно истончается, в связи с чем пункцию верхнечелюстной пазухи легче всего производить именно в этом месте, сделав отступ примерно на 1,5 см от переднего конца раковины.

Средний носовой ход {meatus nasi medius) располагается между нижней и средней носовыми раковинами.

Латеральная стенка в этой области имеет сложное строение и представлена не только костной тканью, но и дубликатурой слизистой оболочки, которая носит название «фонтанелы» (роднички).

На латеральной стенке среднего носового хода, под носовой раковиной, находится полулунная (серповидная) щель (hiatus semilunaris), которая в задней части образует небольшое расширение в виде воронки (infundibulum ethmo-idale).

Кровоснабжение полости носа

Наиболее крупная артерия носовой полости — клиновиднонёбная (a. sphenopalatine) ветвь верхнечелюстной артерии из системы наружной сонной артерии. Проходя через клиновидно-нёбное отверстие (foramen sphenopalatina) вблизи заднего конца нижней носовой раковины, она обеспечивает кровоснабжение задних отделов полости носа и околоносовых пазух. От нее в полость носа отходят:

- задние носовые латеральные артерии (аа. nasalesposteriores late-rales);

- перегородочные артерии (a. nasalis septi).

Передневерхние отделы полости носа и область решетчатого лабиринта кровоснабжается глазной артерией (a. ophthalmica) из системы внутренней сонной артерии. От нее через решетчатую пластинку в полость носа отходят:

- передняя решетчатая артерия (a. ethmoidalis anterior);

- задняя решетчатая артерия (a. ethmoidalis posterior).

Особенностью васкуляризации перегородки носа является образование густой сосудистой сети в слизистой оболочке в передней ее трети — киссельбахово место (locus Kisselbachii). Здесь слизистая оболочка нередко истончена. В этом месте чаще, чем в других отделах перегородки носа, бывают носовые кровотечения, поэтому оно получило название кровоточивой зоны носа.

Венозные сосуды.

Особенностью венозного оттока из полости носа является его связь с венами крыловидного сплетения (plexus pterigoideus) и далее пещеристого синуса (sinus cavernosus), располагающегося в передней черепной ямке. Это создает возможность распространения инфекции по указанным путям и возникновения риногенных и орбитальных внутричерепных осложнений.

Отток лимфы.

Из передних отделов носа он осуществляется в поднижнечелюстные, из средних и задних отделов — в заглоточные и глубокие шейные лимфатические узлы.

Возникновение ангины после операции в полости носа можно объяснить вовлечением в воспалительный процесс глубоких шейных лимфатических узлов, что приводит к застою лимфы в миндалинах.

Кроме того, лимфатические сосуды полости носа сообщаются с субдуральным и подпаутинным пространством. Этим объясняется возможность возникновения менингита при оперативных вмешательствах в полости носа.

В полости носа различают иннервацию:

- обонятельную;

- чувствительную;

- вегетативную.

Обонятельная иннервация осуществляется обонятельным нервом (n. olphactorius).

Обонятельные нити, отходящие от чувствительных клеток обонятельной области (I нейрон), проникают в полость черепа через решетчатую пластинку, где образуют обонятельную луковицу (bulbus olphactorius).

Здесь начинается II нейрон, аксоны которого идут в составе обонятельного тракта, проходят через парагиппокампальную извилину (gyrus parahippocampalis) и заканчиваются в коре гиппокампа (hipocampus), являющейся корковым центром обоняния.

Чувствительная иннервация полости носа осуществляется первой (глазной нерв — n. ophtalmicus) и второй (верхнечелюстной нерв — n. maxillaris) ветвями тройничного нерва. От первой ветви отходят передние и задние решетчатые нервы, которые проникают в полость носа вместе с сосудами и иннервируют боковые отделы и свод носовой полости.

Вторая ветвь участвует в иннервации носа прямо и через анастомоз с крылонёбным узлом, от которого отходят задние носовые ветви (в основном к перегородке носа). От второй ветви тройничного нерва отходит подглазничный нерв к слизистой оболочке дна полости носа и верхнечелюстной пазухи.

Ветви тройничного нерва анастомозируют между собой, что объясняет иррадиацию боли из области носа и околоносовых пазух в область зубов, глаза, твердой мозговой оболочки (боль в области лба, затылка) и т.д.