Митральная недостаточность — разновидность пороков сердца клапанного типа. Патогенез обусловливается неполным закрытием митрального отверстия, чему предшествуют нарушения строения створок, тканей, находящихся под клапанами.

Патология характеризуется регургитацией крови в левое предсердие из левого желудочка. Рассмотрим детально, что это такое, характер развития и клиническую картину течения недостаточности митрального клапана при 1, 2 и 3 степенях заболевания, методы его лечения и прогноз возвращения к нормальной жизни.

Описание заболевания

НМК (недостаточность митрального клапана) является самой популярной сердечной аномалией. Из всех заболевших 70% страдают изолированной формой НМК. Обычно ревматический эндокардит является главной первопричиной развития заболевания. Часто через год после первой атаки состояние сердца приводит к хронической недостаточности, вылечить которую довольно сложно.

К наибольшей группе риска относятся люди, заболевшие вальвулитом. Эта болезнь повреждает створки клапана, вследствие чего они подвергаются процессам сморщивания, деструкции, постепенно становятся более короткими по сравнению с первоначальной длиной. Если вальвулит находится на поздней стадии, развивается кальциноз.

Дополнительно вследствие перечисленных болезней сокращается протяженность хорд, происходят дистрофические и склеротические процессы в папиллярных мышцах.

Септический эндокардит приводит к деструкции многих сердечных структур, поэтому НМК имеет наиболее сильные проявления. Створки клапана примыкают друг к другу недостаточно плотно.

При их неполном закрытии через клапан происходит слишком сильный выход крови, что провоцирует ее перезагрузку и образование застойных процессов, увеличение давления.

Все признаки приводят к нарастающей недостаточности МК.

Причины и факторы риска

НМК страдают люди, обладающие одной или несколькими из следующих патологий:

- Врожденная предрасположенность.

- Синдром соединительнотканной дисплазии.

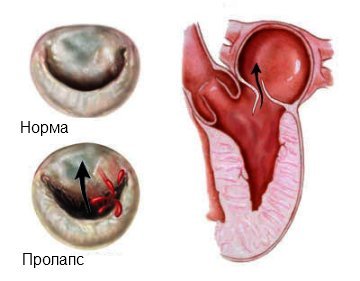

- Пролапс митрального клапана, отличающийся регургитацией 2 и 3 степени.

- Деструкция и обрыв хорд, разрыв створок МК вследствие получения травм в области груди.

- Разрыв створок и хорд при развитии эндокардита инфекционный природы.

- Деструкция аппарата, объединяющего клапаны, при эндокардите, произошедшем вследствие заболеваний соединительной ткани.

- Инфаркт части митрального клапана с последующим формированием рубца в подклапанной области.

- Изменение формы створок и тканей, находящихся под клапанами, при ревматизме.

- Увеличение митрального кольца при дилатационной кардиомиопатии.

- Недостаточность функции клапана при развитии гипертрофической кардиомиопатии.

- Недостаточность МК вследствие проведения операции.

Митральная недостаточность часто сопровождается и другим пороком — стенозом митрального клапана.

Виды, формы, стадии

При НМК оценивается общий ударный объем крови левого желудочка. В зависимости от его количества заболевание разделяется на 4 степени тяжести (в процентах указывается часть крови, которая перераспределяется неправильно):

- I (наиболее мягкая) — до 20 %.

- II (умеренная) — 20-40 %.

- III (средняя форма) — 40-60 %.

- IV (самая тяжелая) — свыше 60 %.

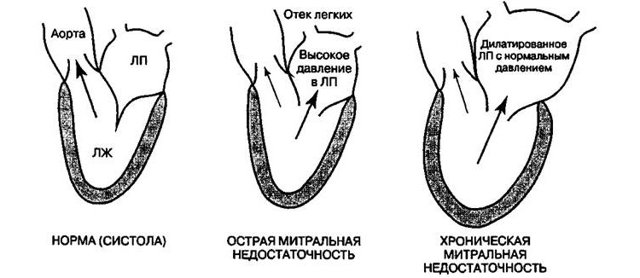

По формам течения заболевание можно разделить на острое и хроническое:

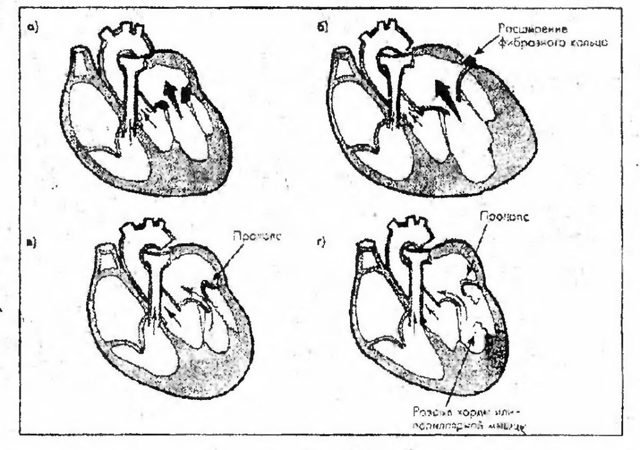

При определении особенностей передвижения митральных створок выделяют 3 типа классификации патологии:

- 1 — стандартный уровень подвижности створок (при этом болезненные проявления заключаются в дилатации фиброзного кольца, прободении створок).

- 2 — деструкция створок (наибольший урон принимают хорды, так как происходит их вытягивание или разрыв, также проявляется нарушение целостности сосочковых мышц.

- 3 — снижение подвижности створок (вынужденное соединение комиссур, сокращение протяженности хорд, а также их сращивание).

Опасность и осложнения

При постепенном прогрессировании НМК проявляются такие нарушения:

- Развитие тромбоэмболии на почве постоянного застоя большой части крови.

- Тромбоз клапана.

- Инсульт. Большое значение в факторах риска развития инсульта занимает произошедший ранее тромбоз клапана.

- Мерцательная аритмия.

- Симптомы хронической сердечной недостаточности.

- Митральная регургитация (частичный отказ от выполнения функций митральным клапаном).

Недостаточность митрального клапана — разновидность пороков сердца клапанного типа. Патогенез обусловливается неполным закрытием митрального отверстия, чему предшествуют нарушения строения створок, тканей, находящихся под клапанами. Патология характеризуется регургитацией крови в левое предсердие из левого желудочка.

Симптомы и признаки

Тяжесть и выраженность МКТ зависит от степени ее развития в организме:

- 1 стадия заболевания не имеет специфических симптомов.

- 2 стадия не позволяет больным осуществлять физическую нагрузку в ускоренном режиме, так как незамедлительно проявляется одышка, тахикардия, болевые ощущения в грудной клетке, сбивание ритма сердца, неприятные ощущения. Аускультация при митральной недостаточности определяет повышенную интенсивность тона, наличие шумового фона.

- 3 стадия характеризуются недостаточностью левого желудочка, патологиями гемодинамики. Пациенты страдают постоянной одышкой, ортопноэ, ускорением ритма сердца, чувствуют дискомфорт в груди, их кожные покровы бледнее, чем в здоровом состоянии.

Узнайте больше о митральной недостаточности и гемодинамике при ней из видео-ролика:

Когда обращаться к врачу и к какому

При выявлении характерных для МКТ симптомов необходимо незамедлительно обратиться к кардиологу, чтобы остановить болезнь на ранних стадиях. В этом случае можно избежать необходимости в консультации с другими врачами.

Иногда есть подозрения на ревматоидную этиологию возникновения болезни. Тогда следует посетить ревматолога для постановки диагноза и прописывания надлежащего лечения. Если появляется надобность в оперативном вмешательстве, лечение и последующее устранение проблемы проводит кардиохирург.

Симптомы митральной недостаточность могут быть похожи на признаки других приобретенных пороков сердца. Больше о том, как они проявляются, мы писали здесь.

Диагностика

Распространенные методы выявления НМК:

- Физикальный. Оценивается скорость и равномерность пульса, особенности изменений артериального давления, выраженность шумов в легких систолического характера. Врачи при обследовании обращают внимание на характер дыхания пациента. При заболевании одышка не прекращается даже при перемещении больного в горизонтальное положение, проявляется при исключении отвлекающих факторов, физических и психических раздражителей. При осмотре отмечается пастозный внешний вид стоп и голеней, понижение диуреза.

- Электрокардиография. Определяет интенсивность биоэлектрических потенциалов сердца при его функционировании. Если патология переходит на терминальную стадию, отмечается выраженная аритмия.

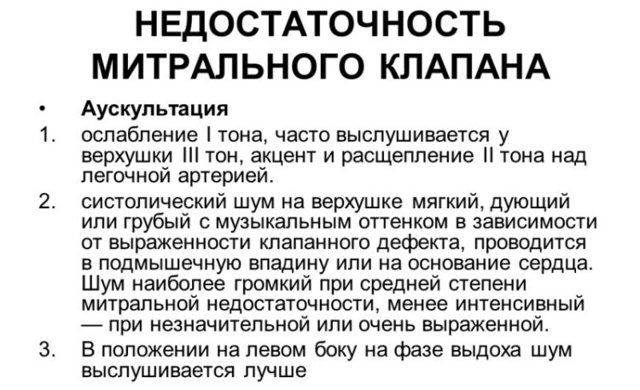

- Фонокардиография. Позволяет визуализировать шумы при работе сердца, а также изменения его тонов. Аускультация показывает:

- Апекскардиография. Позволяет увидеть колебания верхней части грудной клетки, происходящие на низкой частоте.

- Эхокардиография. Ультразвуковая диагностика, выявляющая все особенности работы и движений сердца. Требует внимательности и навыков от проводящего ее специалиста.

- Рентген. На снимке отображается картина участков поражений сердечных мышц, клапанов и соединительной ткани. Можно не только выявить больные участки, но и определить абсолютно здоровые области. Этот способ используется только со 2 стадии развития патологии.

- Больше о симптоматике и диагностике узнайте из видео:

- Необходимо различать НМК от других патологий сердца:

- Миокардита в тяжелой форме.

- Врожденных и приобретенных пороков сердца смежной этиологии.

- Кардиомиопатии.

- Пролапса МК.

Методы терапии

При выраженных симптомах НМК больному показано хирургическое вмешательство. Неотложно операцию выполняют по следующим причинам:

- На второй и более поздних стадиях при том, что объем выброса крови составляет от 40 % ее общего количества.

- При отсутствии эффекта от антибактериальной терапии и усугублении эндокардита инфекционного характера.

- Усиленные деформации, склероз створок и тканей, располагающихся в подклапанном пространстве.

- При наличии признаков прогрессирующей дисфункции левого желудочка совместно с общей сердечной недостаточностью, протекающей на 3-4 степени.

- Сердечная недостаточность на ранних стадиях также может стать причиной для операции, однако для образования показаний должна выявиться тромбоэмболия значительных по размеру сосудов, располагающихся в большом круге кровообращения.

Практикуются такие операции:

- Клапаносохраняющие реконструктивные операции необходимы для коррекции НМК в детском возрасте.

- Комиссуропластика и декальцинация створок показаны при выраженной недостаточности МК.

- Хордопластика предназначена для нормализации подвижности створок.

- Транслокация корд показана при их отпадении.

- Фиксирование частей папиллярной мышцы осуществляется с использованием прокладок из тефлона. Это необходимо при разделении головки мышцы с остальными составляющими.

- Протезирование хорд необходимо при их полной деструкции.

- Вальвулопластика позволяет избежать ригидности створок.

- Анулопластика предназначена для избавления больного от регургитации.

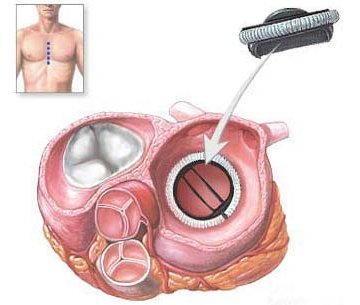

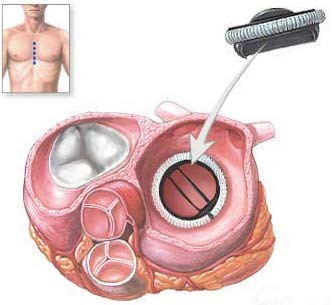

- Протезирование клапана осуществляется при его сильной деформации или развитии непоправимого и мешающего нормальной жизнедеятельности фибросклероза. Используются механические и биологические протезы.

Узнайте о малоинвазильных операциях при этом заболевании из видео-ролика:

Чего ждать и меры профилактики

При развитии НМК прогноз определяет степень тяжести течения болезни, то есть уровень регургитации, появление осложнений и необратимых изменений сердечных структур. Выживаемость на протяжении 10 лет после постановки диагноза выше, чем при аналогичных тяжелых патологиях.

Если недостаточность клапана проявляется в умеренной или средней форме, женщины имеют возможность вынашивать и рожать детей. Когда заболевание приобретает хроническое течение, все пациенты должны ежегодно делать УЗИ и посещать кардиолога. При появлении ухудшений следует наносить визиты в больницу чаще.

При ухудшении состояния предпринимается хирургическое вмешательство, поэтому пациенты должны всегда быть готовы к данной мере излечения от болезни.

Профилактика НМК заключается в недопущении или скорейшем лечении вызывающих данную патологию болезней. Все заболевания или проявления недостаточности митрального клапана из-за его неправильной или сниженной клапана нужно быстро диагностировать и проводить своевременное лечение.

НМК является опасной патологией, приводящей к тяжелым деструктивным процессам в ткани сердца, поэтому нуждается в надлежащем лечении. Больные при соблюдении рекомендаций врача могут через некоторое время после начала лечения вернуться к нормальной жизни и вылечить нарушение.

Митральная недостаточность (недостаточность митрального клапана)

Причины и симптомыДиагностикаЛечение митральной недостаточностиОбраз жизниВозможные осложненияПрогноз

Причины и симптомыДиагностикаЛечение митральной недостаточностиОбраз жизниВозможные осложненияПрогноз

Митральная недостаточность относится к приобретенным порокам сердца и характеризуется поражением створок митрального (двухстворчатого) клапана.

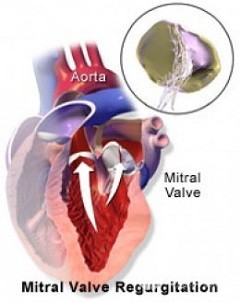

Митральный клапан состоит из соединительной ткани и находится в фиброзном кольце, прикрывая атриовентрикулярное отверстие между левыми предсердием и желудочком.

В норме при выбросе крови из левого желудочка в аорту створки его полностью смыкаются, предотвращая обратный поток крови в предсердие.

Подвижность и гибкость створок обеспечиваются сухожильными хордами – нитями, которые берут начало от внутренней стенки желудочка из папиллярных (сосочковых) мышц и прикрепляются к створкам, поддерживая их.

При органическом (воспалительном, травматическом, некротическом) поражении соединительной ткани створок клапана, сухожильных хорд или папиллярных мышц происходит изменение их формы и структуры, в результате чего створки уже не плотно прилегают друг к другу и между ними образуется пространство, пропускающее кровь обратно в предсердие (регургитация – состояние, оказывающее негативное влияние на стенки предсердия). Такая патология клапана называется недостаточностью.

Недостаточность митрального клапана это заболевание, возникающее в результате органического поражения сердца, в процессе которого возникают нарушения гемодинамики (движения крови в сердце и в других органах) и развивается выраженная сердечная недостаточность.

Данное заболевание в сочетании со стенозом митрального клапана является самым распространенным среди приобретенных пороков сердца.

В то же время изолированная, так называемая «чистая» митральная недостаточность встречается редко – всего в 2% случаев от всех приобретенных пороков.

Причины митральной недостаточности

В 75% случаев причиной недостаточности является ревматизм, особенно повторные ревматические атаки, в остальных случаях к пороку приводят бактериальный эндокардит, атеросклероз. Крайне редко острую митральную недостаточность могут вызывать острый инфаркт миокарда, травмы сердца с поражением сосочковых мышц и разрывом сухожильных хорд.

Симптомы митральной недостаточности

Степень проявления симптомов порока зависит от клинической стадии заболевания.

В стадии компенсации, которая может длиться несколько лет, а порой и десятилетий, симптомы, как правило, отсутствуют. Больного может беспокоить повышенная утомляемость, слабость, зябкость и похолодание конечностей.

По мере прогрессирования изменений в створках клапана, а также при повторных ревматических атаках компенсаторных механизмов в сердце не достаточно, поэтому наступает стадия субкомпенсации.

При физической нагрузке, например, при длительной и быстрой ходьбе на большие расстояния, активном подъеме по лестнице появляются одышка, боли в левой половине грудной клетки, учащенное сердцебиение (тахикардия), перебои в сердце, нарушения ритма сердца (чаще всего мерцательная аритмия). В этот же период пациент замечает отеки стоп и голеней.

На поздних стадиях (стадии декомпенсации, выраженной декомпенсации и терминальная) жалобы принимают характер постоянных и беспокоят пациента не только при обычной бытовой активности, но и в покое.

Одышка может быть проявлением «сердечной» астмы и отека легких – больной в положении лежа не может дышать, находится в положении полусидя; возникают приступы удушливого кашля с возможным кровохарканьем; отеки наблюдаются не только на конечностях, но и по всему телу; пациента беспокоят тяжесть в правом подреберье и увеличение живота в объеме из – за выраженного застоя крови в печени. Развиваются дистрофические изменения во внутренних органах, так как сердечная мышца настолько истощена, что не способна обеспечивать кровью ткани и органы организма.

Диагностика митральной недостаточности

В случаях, когда пациент не отмечает наличие жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы, диагноз может быть установлен случайно при проведении планового медицинского осмотра. Если же пациент обращается к врачу в связи с вышеописанными жалобами, диагноз устанавливается в соответствии с данными обследования пациента.

Предположить наличие ревматического процесса с поражением сердца позволяют уже результаты клинического осмотра – оцениваются жалобы и история заболевания пациента; при осмотре обнаруживаются цианоз (посинение ногтевых фаланг, ушей, носа, губ, на поздних стадиях всего лица, конечностей), отеки конечностей, увеличение живота; при аускультации органов грудной клетки выслушиваются ослабление 1 тона, систолический шум на верхушке сердца – в точке проекции митрального клапана и застойные или клокочущие (при отеке легких) хрипы в легких. При лабораторных методах исследования (общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, иммунологический анализ крови) определяются маркеры воспаления, показатели нарушенного функционирования печени и почек, показатели, специфичные для ревматизма.

Также пациенту назначаются инструментальные методы исследования: ЭКГ и суточное мониторирование ЭКГ регистрирует нарушения ритма, увеличение (гипертрофию) в начальных стадиях левых отделов сердца, а затем и правых; рентгенография назначается с целью выявления расширенной тени сердца и застоя крови в сосудах легочной ткани, особенно при отеке легких.

Визуализировать анатомические структуры сердца и подтвердить диагноз помогает проведение эхокардиографии (УЗИ сердца).

Данный метод позволяет оценить подвижность створок клапана, оценить нарушения внутрисердечного тока крови с регургитацией, измерить фракцию регургитации, давление в легочной артерии, определить фракцию выброса крови в аорту, измерить эффективную площадь отверстия регургитации. В зависимости от этих показателей недостаточность митрального клапана подразделяется на следующие степени:

— незначительная недостаточность: фракция регургитации менее 30% (процент крови, забрасываемой в левое предсердие от объема крови, находящегося в левом желудочке в момент его сокращения); площадь отверстия, через которое забрасывается кровь в предсердие менее 0.2 кв.

см; обратная струя крови в предсердии находится у створок клапана и не достигает половины предсердия.- выраженная недостаточность: фракция регургитации 30 – 50%, площадь отверстия регургитации 0.2 – 0.4 кв. см, струя крови заполняет собой половину предсердия.

— тяжелая недостаточность: фракция регургитации более 50%, площадь отверстия более 0.4 кв. см, струя крови заполняет все левое предсердие.

В неясных случаях, а также в силу невозможности проведения УЗИ сердца через переднюю грудную стенку может быть назначена чрезпищеводная эхокардиография. Для определения переносимости физической нагрузки проводится стресс-эхокардиография – проведение УЗИ сердца до и после проб с физической нагрузкой.

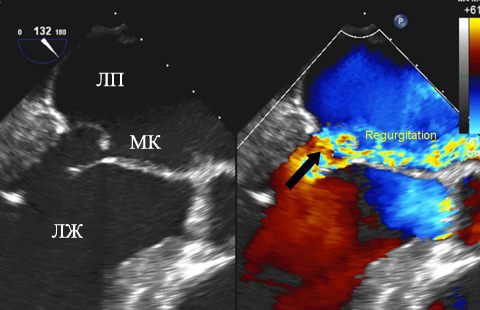

Эхокардиография с допплер-исследованием. На рисунке справа стрелкой указан заброс крови в левое предсердие через митральный клапан (МК).

Так же, как и при митральном стенозе, в сложных клинических ситуациях со спорными результатами обследования или перед кардиохирургической операцией может быть назначена катетеризация полостей сердца с измерением разницы давлений в его камерах.

Если у пациента с данным пороком присутствует ишемическая болезнь сердца, врач может счесть необходимым проведение коронароангиографии (КАГ) с введением рентгенконтрастного вещества в коронарные (сердечные) сосуды и оценкой их проходимости.

Лечение митральной недостаточности

Лечение данного порока сердца подразумевает назначение лекарственных препаратов и радикальный способ излечения порока – хирургическую коррекцию клапана.

В медикаментозном лечении применяются следующие группы препаратов:

— для уменьшения общего периферического сопротивления сосудов, в которые увеличенному левому желудочку предстоит выталкивать кровь, назначаются ингибиторы АПФ и бета – адреноблокаторы: периндоприл 2 – 4 мг один раз в сутки, фозиноприл 10 – 40 мг один раз в сутки; карведилол 12.5 – 25 мг один раз в сутки, бисопролол 5 – 10 мг один раз в сутки.

— для уменьшения притока крови к растянутому правому предсердию назначаются нитраты – препараты нитроглицерина и его аналоги: нитроспрей под язык 1 – 3 дозы при приступах одышки или загрудинных болей, кардикет 20 – 40 мг за 20 минут до физической нагрузки на ранних стадиях и ежедневно от одного до пяти раз в сутки на поздних стадиях (при выраженной одышке и частых эпизодах отека легких).

— для уменьшения общего объема циркулирующей крови и вследствие этого, исключения объемной перегрузки сердца, назначаются диуретики (мочегонные препараты): индапамид 2.5 мг утром, верошпирон 100 – 200 мг утром и др.- для уменьшения тромбообразования и повышенной свертываемости крови назначаются антиагреганты и антикоагулянты: тромбо Асс 50 – 100 мг в обед после еды; варфарин 2.

5 мг, плавикс 75 мг – доза рассчитывается индивидуально под строгим контролем показателей свертывания крови.- при наличии мерцательной аритмии применяются антиаритмические препараты, способствующие восстановлению правильного ритма (при пароксизмальной форме) – поляризующая смесь внутривенно, амиодарон, новокаинамид в/в.

При постоянной форме мерцания предсердий назначаются сердечные гликозиды (коргликон, строфантин) и бета – адреноблокаторы.

- — для профилактики повторных ревматических атак, а также при проведении инвазивных (с внедрением в ткани организма) вмешательств используются антибиотики (бициллин, амоксициллин с клавулановой кислотой и др).

- Схема лечения устанавливается индивидуально для каждого пациента лечащим врачом.

- Из хирургических методов лечения используются пластика клапана (подшивание створок клапана, сухожильных хорд) и его протезирование.

На рисунке изображено протезирование клапана механическим протезом.

Операция показана при второй степени порока (выраженная недостаточность) и при второй – третьей стадиях течения процесса (суб – и декомпенсации). В стадии выраженной декомпенсации применение хирургического метода лечения остается спорным в силу тяжелого общего состояния, а при терминальной стадии операция строго противопоказана.

Образ жизни при митральной недостаточности

Пациенту необходимо соблюдать общие принципы ведения здорового образа жизни, а также выполнять рекомендации врача, применяемые при многих кардиологических заболеваниях – исключить алкоголь, курение, жирные, жареные, острые блюда; ограничить объем потребляемой жидкости и соли; много спать и чаще гулять на свежем воздухе.

При наступлении беременности женщина должна наблюдаться кардиохирургом совместно с акушером и кардиологом. На ранних стадиях и при не тяжелой степени порока беременность может быть сохранена, а при выраженных нарушениях гемодинамики строго противопоказана. Родоразрешение, скорее всего, будет проводиться путем кесарева сечения.

Осложнения митральной недостаточности

Осложнения без лечения

В случаях, когда пациента не беспокоят жалобы, а степень порока, определенная по УЗИ сердца не тяжелая, отсутствие приема препаратов или оперативного лечения не сказывается на состоянии гемодинамики.

Если же пациент обращается с активными жалобами, а диагноз митральной недостаточности подтвержден или диагностирована его тяжелая степень, отсутствие лечения приводит к нарушению циркуляции крови в организме и функций сердечно-сосудистой системы.

Без коррекции работы сердечной мышцы могут развиться осложнения, в том числе и жизнеугрожающие – кардиогенный шок, отек легких, системные тромбоэмболии, пароксизмы мерцательной аритмии также с риском образования тромбов и оседания их в сосудах головного мозга, легких, кишечника, сердца, в бедренной артерии. Осложнения встречаются более редко, чем при митральном стенозе.

Осложнения операции

Как и при проведении любой операции, при протезировании или пластике митрального клапана существует определенный операционный риск. Летальность после таких операций, по данным разных авторов, достигает 8 – 20%.

Также у пациента могут развиться послеоперационные осложнения, например, образование тромбов в полостях сердца, обусловленное работой механических протезов, развитие бактериального воспаления на створках клапана, в том числе и искусственного биологического, образование спаек между створками с развитием сужения отверстия клапана (стеноз). Профилактикой развития осложнений служат адекватное назначение противосвертывающих препаратов, антибиотикотерапия в раннем послеоперационном периоде, а также при проведении различных диагностических и лечебных мероприятий в других областях медицины (катетеризация мочевого пузыря, экстракция – удаление зуба и другие стоматологические процедуры, гинекологические операции и т. д .).

Прогноз

Даже при отсутствии жалоб со стороны сердца у пациента прогноз для жизни неблагоприятный, так как происходит прогрессирование заболевания с развитием нарушений гемодинамики, которые без лечения приводят к тяжелому нарушению функций организма и к летальному исходу.

При своевременно проведенной операции и грамотном назначении препаратов продолжительность жизни увеличивается, так же как и улучшается качество жизни.

Врач терапевт Сазыкина О.Ю.

Недостаточность митрального клапана: что это такое, причины и последствия

Недостаточность митрального клапана (НМК) — это неполное смыкание створок клапана во время систолы желудочков, сопровождающееся митральной регургитацией (МР) — обратным током крови из левого желудочка (ЛЖ) в левое предсердие (ЛП).

В норме вследствие разницы давления между ЛЖ и ЛП в систолу существует физиологическая МР, она соответствует I степени, не являясь гемодинамически значимой. Патологическая МР бывает врожденной или приобретенной. Причинами врожденной митральной регургитации могут быть аномалии развития створок митрального клапана

(расщепление передней створки митрального клапана), синдром Морфана (пролабирование створок митрального клапана), «парашютообразньй» митральный клапан и так далее.

Причины приобретенной митральной регургитации: поражение створок клапана и подклапанных структур, а также миокарда ЛЖ:

1. Воспалительное поражение створок митрального клапана:

— ревматизм;

— системная красная волчанка и склеродермия;

— инфекционный эндокардит

2. Дегенеративные изменения створок;

— дегенеративная кальцификация митрального фиброзного атриовентрикулярного кольца;

— миксоматозная дегенерация,

3. Нарушение функции подклапанных структур и фиброзного кольца:

— нарушение целостности хордального аппарата митрального клапана;

— дисфункция папиллярной мышцы;

— дилатация фиброзного митрального атриовентрикулярного кольца.

4. Другие причины:

— синдром соединительнотканной дисплазии (удлинение створок митрального клапана (МК), увеличение количества хорд МК, пролапс МК);

— гипертрофическая кардиомиопатия;

— дисфункция протеза в митральной позиции;

— поствальвулопластическая МР;

— поражение МК на фоне применения ряда диетических препаратов.

Таким образом, к митральной регургитации приводит как сморщивание и укорочение створок клапана, отложение в них кальция и поражение подклапанных структур, так и нарушение структуры и функции клапанного аппарата (фиброзного кольца, папиллярных мышц, хорд) при неизмененных створках самого клапана.

Рис. 1. Схема вариантов недостаточности митрального клапана: а — поражение створок; б расширение фиброзного кольца; в — пролабирование створки; г — разрыв корды или папиллярной мышцы

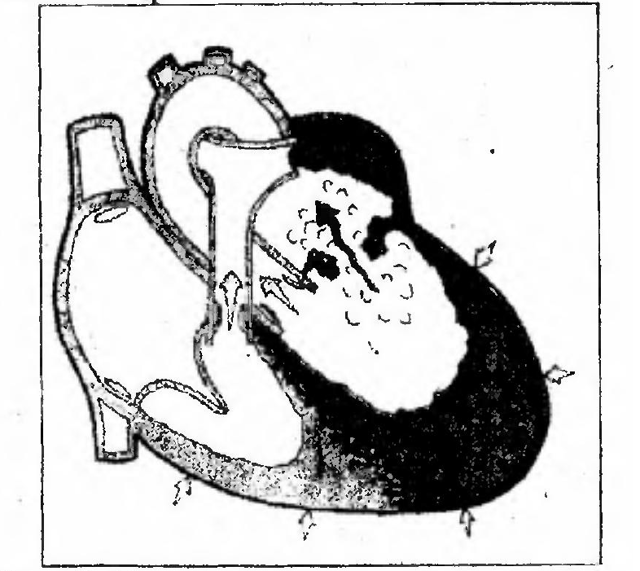

Изменения гемодинамики при недостаточности митрального клапана

Суть НМК состоит в мастичном возврате крови в ЛП во время систолы. Таким образом, общий выброс в ЛЖ представляет собой сумму объемов, выброшенных в аорту и в ЛП. Такое же увеличенное количество крови должно поступать из ЛП в ЛЖ в каждую диастолу.

Возникает объемная, или диастолическая, перегрузка ЛЖ, в то время как систолическое сопротивление выбросу практически не изменяется: излишек крови выбрасывается в предсердие — камеру с низким давлением. Результат, к которому может привести имеющаяся перегрузка, зависит от объема МР.

Если этот объем невелик, то ЛЖ и ЛП незначительно расширяются Благодаря увеличению ЛЖ его сократимость возрастает в соответствии с законом Старлинга, что обеспечивает необходимый выброс.

При большом объеме МР происходит значительное увеличение камер, повышение сократимости достигает крайних пределов и может продолжаться долго.

Рано или поздно желудочек оказывается неспособным выбросить весь необходимый объем крови и это приводит к следующим последствиям:

— уменьшается выброс крови в аорту, так как сопротивление со стороны ЛП меньше, чем со стороны аорты;

— избыток крови остается в ЛЖ и препятствует поступлению в него очередной порции крови из ЛП, что ведет к повышению давления в ЛП, легочных венах и легочных капиллярах.

Таким образом, при недостаточности митрального клапана развиваются следующие гемодинамические изменения:

-

Последствия недостаточности митрального клапана (НМК):

- Гипертрофия и дилатация ЛП и ЛЖ

- Снижение эффективного сердечного выброса

- Застой крови в малом круге кровообращения и умеренно выраженная легочная венозная гипертензия

- Левожелудочковая недостаточность

Со временем может формироваться гипертрофия и дилатация ПЖ и признаки правожелудочковой недостаточности с застоем крови в большом круге кровообращения. НМК может осложниться фибрилляцией и трепетанием предсердий.

Диагностика недостаточности митрального клапана

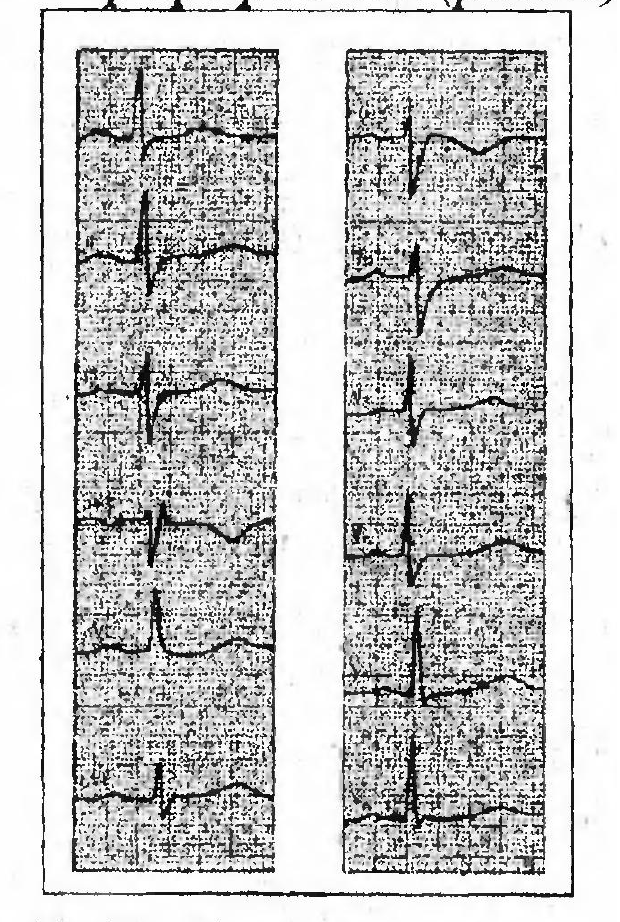

Электрокардиография

Электрокардиографическое исследование у больных митральной недостаточностью позволяет выявить признаки гипертрофии миокарда ЛП и ЛЖ, а также различные нарушения сердечного ритма и проводимости.

-

Нарушения сердечного ритма при гипертрофии ЛП:

- раздвоение и небольшое увеличение амплитуды зубца Р в отведениях I, II, aVL, V5, V6 (P-mitrale)

- увеличение амплитуды и продолжительности второй отрицательной (левопредсердной) фазы зубца Р в отведении V1 (реже V2)

- увеличение общей длительности зубца Р больше 0,10 с

- увеличение амплитуды зубца R в левых грудных отведениях (V5, V6) и амплитуды зубца S в правых грудных отведениях (V1, V2)

- RV4 25мм или RV5,6 + S(V1,2) > 28 мм (на ЭКГ лиц старше 30 лет) и > 30 мм (на ЭКГ лиц моложе 30 лет) (индекс Соколова)

- RAVL + SV3 > 24 мм (у мужчин) и > 20 мм (у женщин) (Корнельский индекс)

- признаки поворота сердца вокруг продольной оси против часовой стрелки

- смещение электрической оси сердца влево. При этом RI > 10 мм, RAVL > 7 мм или RI SIII > 20 м

- смещение сегмента ST в отведениях V5, V6, I, aVL ниже изоэлектрической линии и формирование отрицательного или двухфазного (-+) зубца Т в отведениях I, aVL, V5 и V6

Рис. 2. ЭКГ больного с недостаточностью митрального клапана. Имеются признаки гипертрофии левого желудочка.

Эхокардиография

Одно- и двухмерная ЭхоКГ (М и В-режимы)

ЭхоКГ-диагностика направлена на решение двух задач — оценку аномалии митрального клапана и оценку степени МР. Прямых признаков НМК при применении одно- и двухмерной ЭхоКГ не существует. Неомыкание (сепарация) створок митрального клапана во время систолы ЛЖ выявляется редко. Гемодинамические сдвиги, характерные для данного порока, приводя к появлению следующих косвенных признаков НМК:

-

Признакие недостаточности митрального клапана (НМК):

- увеличение размеров ЛП

- гиперкинезия стенок ЛП и ЛЖ вследствие объемной перегрузки камер сердца

- увеличение общего ударного объема

- дилатация полости и последующая гипертрофия миокарда ЛЖ

При ревматическом поражении клапана «выявляются утолщение и деформация его створок;

Допплер-ЭхоКГ

С помощью Д-режима можно обнаружить МР и оценить степень ее выраженности. Исследование проводится из верхушечного четырехкамерного доступа в импульсно-волновом и ЦДК режимах.

Струя регургитации выявляется на допплер-эхокардибграммах в виде характерного спектра, направленного вниз от базовой нулевой линии.

Для оценки степени выраженности МР определяют распространение потока в предсердии, перемещая контрольный объем в направлении от клапана, в режиме ЦДК рассчитывают процентное соотношение площади струи МР к площади ЛП.

| I | менее 20 | в области МК |

| II | 20-40 | в средней части ЛП |

| III | 40-80 | в отдаленных от МК отделах ЛП (до % полости ЛП) |

| IV | более 80 | в легочных венах (до задней стенки ЛП) |

Это может быть полезным для Вас:

Недостаточность митрального клапана

Недостаточность митрального клапана или митральная недостаточность – неспособность клапана препятствовать регургитации крови из левого желудочка в левое предсердие.

Регургитация – быстрый ток крови в направлении, обратном нормальному движению, возникающий во время систолы.

Митральная недостаточность редко встречается изолировано (около 2% от общего числа сердечных заболеваний). Она сопровождается пороками аортальных клапанов, стенозом митрального отверстия.

- Различают функциональную (относительную) и органическую митральную недостаточность.

- Функциональная митральная недостаточность обусловлена ускорением кровотока при дистонии, изменением тонуса папиллярных мышечных волокон, дилатацией (расширением) левого желудочка, что обеспечивает гемодинамическую перегрузку отдела сердца.

- Органическая митральная недостаточность развивается вследствие анатомического поражения соединительнотканных пластин самого клапана, а также сухожильных нитей, фиксирующих клапан.

- Гемодинамические нарушения данных типов митральной недостаточности имеют одинаковый характер.

Нарушение гемодинамики при различных формах митральной недостаточности

Систола – серия последовательных сокращений миокарда желудочков и предсердий определенной фазы сердечного цикла.

Давление аорты значительно превышает давление левого предсердия, что способствует регургитации. Во время систолы возникает обратный ток крови в левом предсердии, обусловленный неполным прикрытием атриовентрикулярного отверстия створками клапана. В результате этого в диастолу поступает дополнительная порция крови.

Во время диастолы желудочков значительный объем крови поступает из предсердия в левый желудочек. Вследствие этого нарушения возникает перегрузка левых отделов сердца, что способствует увеличению силы сокращений сердечной мышцы. Наблюдается гиперфункция миокарда.

На начальных стадиях развития митральной недостаточности возникает хорошая компенсация.

Митральная недостаточность приводит к гипертрофии левого желудочка и левого предсердия, в результате чего повышается давление в легочных сосудах. Спазм артериол легких обусловливает легочную гипертензию, вследствие чего развивается гипертрофия правого желудочка, недостаточность трехстворчатого клапана.

Недостаточность митрального клапана: симптомы, диагностика

При хорошей компенсации недостаточности митрального клапана симптомы не проявляются. Выраженная митральная недостаточность характеризуется следующей симптоматикой:

- Одышка и нарушение сердечных ритмов при физической активности (затем в состоянии покоя);

- Кардиалгии;

- Повышенная утомляемость;

- Сердечная астма (приступы резкой одышки);

- Боли, отечность в правом подреберье, обусловленные увеличения печени;

- Отеки нижних конечностей;

- Сухой кашель с небольшим отделением мокроты, в редких случаях с примесями крови;

- Боли в области сердца колющего, давящего, ноющего характера, не ассоциированные с физической деятельностью.

При компенсированной недостаточности митрального клапана симптомы могут не проявляться в течение нескольких лет. Выраженность симптоматики обусловлена силой регургитации.

Для диагностики митральной недостаточности используют следующие методы:

- ЭКГ позволяет выявить признаки перегрузки и гипертрофии левого желудочка и предсердия, в третьей стадии – правого отдела сердца;

- ЭхоКГ – определение гипертрофии и дилатации левых отделов сердца;

- Рентгенографическое исследование органов грудной клетки – определение степени легочной венозной гипертензии, степень выпячивания дуг предсердий;

- Вентрикулография – определение наличия и степени регургитации;

- Катетеризация желудочков – определение динамики давления в желудочках сердца.

В настоящее время наблюдается гипердиагностика митральной недостаточности. Современные методы исследования показали, что минимальная степень регургитации может присутствовать в здоровом организме.

Недостаточность митрального клапана 1 степени: клиническая картина

Недостаточность митрального клапана 1 степени характеризуется компенсацией гемодинамики и неспособности клапана препятствовать обратному току крови, которая достигается гиперфункцией левого желудочка и предсердия.

Данная стадия заболевания характеризуется отсутствием симптоматики недостаточности кровообращения, хорошим самочувствием пациента при физических нагрузках.

При диагностике недостаточности митрального клапана 1 степени обнаруживаются незначительное расширение границ сердца влево, наличие систолических шумов. На электрокардиограмме признаки нарушения функции клапана отсутствуют.

Недостаточность митрального клапана 2 степени: клиническая картина

Недостаточность митрального клапана 3 степени: клиническая картина

При недостаточности митрального клапана 3 степени развивается гипертрофия правого желудочка, что сопровождается характерной симптоматикой: увеличение печени, развитие отечности, повышение венозного давления.

Диагностика недостаточности митрального клапана 3 степени обнаруживает значительное расширение границ сердечной мышцы, интенсивные систолические шумы. Электрокардиограмма показывает наличие митрального зубца, признаки левожелудочковой гипертрофии.

Лечение недостаточности митрального клапана, прогнозы

Лечение недостаточности митрального клапана регулируется единственным правилом: пациент с диагностированной митральной недостаточностью – хирургический пациент. Данная патология не подлежит медикаментозной коррекции. Задачей кардиолога является правильная подготовка пациента к операции.

Консервативное лечение недостаточности митрального клапана направлено на контроль частоты сердечных сокращений, а также на профилактику тромбоэмболических осложнений, снижение степени регургитации. Также применяется симптоматическое лечение.

- В ходе оперативного вмешательства производится имплантация митрального клапана.

- Прогнозы при митральной недостаточности полностью зависят от степени регургитации, выраженности клапанного дефекта и динамики заболевания.

- Видео с YouTube по теме статьи:

Недостаточность митрального клапана

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Недостаточность митрального клапана (НМК) – клапанный порок сердца, при котором происходит недостаточное закрытие митрального отверстия из-за дефектности створок, подклапанных структур, что сопровождается регургитацией крови из левого желудочка в левое предсердие.

Недостаточность митрального клапана возникает по следующим причинам:

- врожденный фактор;

- синдром соединительнотканной дисплазии, к которому принадлежат синдром Элерса-Данлоса, Марфана;

- гемодинамически и клинически значимый пролапс митрального клапана с регургитацией II-III степени;

- разрыв хорд и отрыв створок митрального клапана после травм грудной клетки;

- перфорация и разрыв створок и (или) отрыв хорд при инфекционном эндокардите;

- деформация клапанного аппарата в результате эндокардита, который обусловлен диффузными болезнями соединительной ткани;

- атеросклеротический фиброз и кальциноз створок митрального клапана;

- инфаркт папиллярных мышц митрального клапана с синдромом рубцовой деформации его подклапанного аппарата;

- ревматическая деформация створок и подклапанных структур;

- выраженное расширение митрального фиброзного кольца при ишемической и идиопатической дилатационной кардиомиопатии;

- недостаточность митрального клапана при гипертрофической кардиомиопатии;

- постоперационная (ятрогенная) недостаточность митрального клапана (после митральной комиссуротомии, баллонной митральной вальвуло-пластики, протезирования клапана).

Недостаточность митрального клапана – это самая частая аномалия. У 70% детей и подростков чаще всего встречается изолированная недостаточность митрального клапана.

Как правило изолированная НМК появляется после первичного заболевания, а именно – ревматического эндокардита, но окончательно порок формируется и развивается в течение 12 мес после манифестации первой атаки.

НМК может появится в результате перенесенного вальвулита, после чего происходит сморщивание, укорочение и деформация створок клапана, на поздней стадии – кальциноз. Кроме того, происходит укорочение хорд, дистрофия и склерозирование папиллярных мышц.

При инфекционном (септическом) эндокардите возможна как деформация створок клапана, так и разрыв сухожильных хорд, перфорация и отрыв створкок.

Для поздних стадий процесса характерно расширение и растяжение фиброзного кольца, которое связанно с выраженным растяжением левого желудочка, а снижение функции пораженных циркулярных мышц ведет к уменьшению уровня сжатия митрального отверстия.

Вышеперечисленные процессы становятся причиной неполного смыкания створок клапана, а соответственно и его недостаточного закрытия, за чем следует аномальный сброс крови, что приводит к перезагрузке и застаиванию крови, повышению давления, а как результат недостаточности митрального клапана.

- Недостаточность митрального клапана оценивается по 4 степеням тяжести заболевания, которые формируются на основании величины ударного объема (УО) крови левого желудочка:

- I – степень («мягкая») – регургитация менее 20% от УО; II – степень (умеренная) – регургитация 20–40% от УО; III – степень (средней тяжести) – регургитация 40–60% от УО;

- IV – степень (тяжелая) – регургитация более 60% от УО.

- Также различают 3 типа недостаточности митрального клапана по характеру подвижности митральных створок:

- 1-й тип – нормальная (сохраненная) подвижность створок (дилатация фиброзного кольца, перфорация створок); 2-й тип – пролапс створок (удлинение или разрыв хорд, разрыв сосочковых мышц);

- 3-й тип – ограничение подвижности створок (сращение комиссур, укорочение хорд, сращение хорд).

- Клиническая симптоматика при недостаточности митрального клапана зависит от степени выраженности клапанного дефекта, вторичных изменений внутрисердечной и центральной гемодинамики, давления в МКК, включения адаптационно-компенсаторных механизмов, состояния сократимости миокарда, активности и остроты проявлений основного заболевания.

- В 1-й стадии компенсации порока отсутствуют признаки НМК, дети выполняют все физические нагрузки легко, пульс и артериальное давление в норме, верхушечный толчок обычной силы,

- Во 2-й стадии компенсации порока дети могут выполнять ежедневные бытовые нагрузки, но при интенсивной нагрузке у детей наблюдается одышка, тахикардия, боли в сердце, неравномерное сердцебиение, дискомфорт, при выслушивании тон может быть усиленным, наблюдается шумовая характеристика аномалии,

- 3-я стадия компенсации порока сопровождается левожелудочковой сердечной недостаточностью, гемодинамическими нарушениями, на правые отделы сердца осуществляется повышенная нагрузка, у больных наблюдаются ортопноэ, одышка, усиленное сердцебиение, чувство дискомфорта, бледность кожи.

Основными диагностическими методами являются:

Физикальный – прослушивается пульс, во внимание берут артериальное давление, выслушиваются систолические шумы и хрипы в легких, у больных наблюдается одышка в состояние покоя, отмечается пастозность стоп и голеней, снижение диуреза.

Электрокардиография – регистрирует биоэлектрические потенциалы работающего сердца. Отметим, что на терминальной стадии аномалии может регистрироваться аритмия.

- Фонокардиография – показывает сердечные тоны и шумы.

- Апекскардиография – показывает низкочастотные колебания грудной клетки в зоне верхушечного толчка.

- Эхокардиография – способ исследования работы сердца с помощью импульсов ультразвука.

Рентгенологический – показывает поражение сердца при помощи рентгенологии. На начальных стадиях не стоит применять данный метод, а только начиная со 2-й стадии.

Дифференциальный – стоит отличать недостаточность митрального клапана от других заболеваний: тяжелого миокардита, других пороков сердца, дилатационной кардиомиопатии, пролапса митрального клапана, врожденного порока сердца, НМК при гипертрофической кардиомиопатии.

Диагностировать данный порок можно по следующим признакам: ослабление и глухость I тона над верхушкой, увеличение скорости движения передней створки, наличие патологического III тона над верхушкой, дискордантность хода передней и задней створок митрального клапана, гипертрофия и дилатация левого желудочка и левого предсердия, фиброз и кальциноз передней створки, наличие в анамнезе перенесенного ревмокардита, инфекционного эндокардита или ДБСТ, увеличение максимального размера левого предсердия, постоянный систолический шум над верхушкой, увеличение амплитуды движения межжелуочковой перегородки.

Лечение недостаточности митрального клапана подразумевает медикаментозную и хирургическую терапию.

Медикаментозная терапия назначается больным, у которых наблюдается мягкая и умеренная регургитация и сердечная недостаточность I–II ФК. В неё входят:

- лечение и профилактика первичного заболевания – ДЗСТ, ревматизм, инфекционный эндокардит;

- лечение и профилактика развития недостаточности кровообращения. Для этого назначаются кардиотоники, ингибиторы АПФ, мочегонные, кардиотрофики, антиоксиданты.

- лечение и профилактика нарушений сердечного ритма при помощи адреноблокаторов (метопролол, соталол, верапамил, сердечные гликозиды), коррекции электролитных нарушений.

- профилактика развития тромбоэмболических осложнений показана при выраженной дилатации левого предсердия (более 35–40 мм) и фибрилляции предсердия.

Хирургическое вмешательство показано:

- на 2–3-й стадиях, когда объем регургитации равняется 40% сердечного выброса;

- в случае недостижения эффекта после сильной терапии антибиотиками и агрессивного течения первичного инфекционного эндокардита;

- если наблюдается выраженная фиброзная деформация, склероз створок и подклапанных структур;

- если имеются признаки значительной систолической дисфункции дилатированного левого желудочка с сердечной недостаточностью III–IV ФК;

- при сердечной недостаточности I–II ФК, но с эпизодами тромбоэмболии в сосуды большого круга кровообращения.

У детей применяют клапаносохраняющие реконструктивные операции. При недостаточности метрального клапана проводят комиссуропластику и декальцинацию створок.

Чтобы увеличить подвижность створок, доктора проводят хордопластику при помощи папиллотомии и фенестрации утолщенных и спаянных основных хорд.

В случае отрава хорд прибегают к транслокации хорд, а при отрыве головки папиллярной мышцы – фиксируют оторванный участок к сохранившейся головке мышцы, при помощи тефлоновых прокладок.

Также существует метод протезирования хорд при помощи ксеноперикардиальных и синтетических материалов. Ригидность створок можно устранить при помощи вальвулопластики. Метод анулопластики используется для устранения регургитации.

Если метральный клапан деформирован и имеется выраженный фибросклероз проводится протезировании митрального клапана при помощи механических и биопротезов.

По возможности доктора стараются сохранить нативный клапан больного, поскольку это имеет ряд преимуществ:

- нативный клапан влияет на функционирование левого желудочка

- отсутствует риск прогрессированиия тромбоэмбоелии с нативного клапана

- снижается опасность появления наслоения, частота возникновения и тяжесть течения инфекционного эндокардита нативного клапана

- сохраненный нативный клапан повышает качество жизни

Операбельными являются больные с НМК II и III стадии, поскольку ещё сохраняется сократимость сердечной мышцы, отсутствует выраженная легочная гипертензия, нет тяжелых нарушений сердечного ритма и застойной сердечной недостаточности.

Прежде чем проводится операция, больной проходит медикаментозную терапию антибиотиками, а также кардиопротекторную и кардиотоническую терапии.

Отметим, что размер клапана не зависит от возраста ребенка, поскольку левые полости сердца увеличены в 2-3 раза, и размер зависит от велечины и состояния клапана. Поэтому детям могут подходить и протезы по размеру, которые применяются для взрослых.

Профилактика состоит в предупреждении первичных заболеваний, которые приводят к развитию недостаточности митрального клапана, а также своевременном лечении.

- Кардиолог

- Кардиохирург

- Ревматолог

Вас что-то беспокоит? Вы хотите узнать более детальную информацию о Недостаточности митрального клапана, ее причинах, симптомах, методах лечения и профилактики, ходе течения болезни и соблюдении диеты после нее? Или же Вам необходим осмотр? Вы можете записаться на прием к доктору – клиника Eurolab всегда к Вашим услугам! Лучшие врачи осмотрят Вас, изучат внешние признаки и помогут определить болезнь по симптомам, проконсультируют Вас и окажут необходимую помощь и поставят диагноз. Вы также можете вызвать врача на дом. Клиника Eurolab открыта для Вас круглосуточно.

Как обратиться в клинику: Телефон нашей клиники в Киеве: (+38 044) 206-20-00 (многоканальный). Секретарь клиники подберет Вам удобный день и час визита к врачу. Наши координаты и схема проезда указаны здесь. Посмотрите детальнее о всех услугах клиники на ее персональной странице.

Если Вами ранее были выполнены какие-либо исследования, обязательно возьмите их результаты на консультацию к врачу. Если исследования выполнены не были, мы сделаем все необходимое в нашей клинике или у наших коллег в других клиниках.

У Вас ? Необходимо очень тщательно подходить к состоянию Вашего здоровья в целом. Люди уделяют недостаточно внимания симптомам заболеваний и не осознают, что эти болезни могут быть жизненно опасными. Есть много болезней, которые по началу никак не проявляют себя в нашем организме, но в итоге оказывается, что, к сожалению, их уже лечить слишком поздно.

Каждое заболевание имеет свои определенные признаки, характерные внешние проявления – так называемые симптомы болезни. Определение симптомов – первый шаг в диагностике заболеваний в целом.

Для этого просто необходимо по несколько раз в год проходить обследование у врача, чтобы не только предотвратить страшную болезнь, но и поддерживать здоровый дух в теле и организме в целом.

Если Вы хотите задать вопрос врачу – воспользуйтесь разделом онлайн консультации, возможно Вы найдете там ответы на свои вопросы и прочитаете советы по уходу за собой.

Если Вас интересуют отзывы о клиниках и врачах – попробуйте найти нужную Вам информацию в разделе Вся медицина.

Также зарегистрируйтесь на медицинском портале Eurolab, чтобы быть постоянно в курсе последних новостей и обновлений информации на сайте, которые будут автоматически высылаться Вам на почту.

Если Вас интересуют еще какие-нибудь виды болезней и группы заболеваний человека или у Вас есть какие-либо другие вопросы и предложения – напишите нам, мы обязательно постараемся Вам помочь.