Лимфоцитоз – это физиологическое состояние организма, когда увеличивается количество лимфоцитов в крови, которая циркулирует по сосудам (периферический кровоток). Лимфоцит – это клетка, которая является разновидностью лейкоцитов агранулоцитного типа – белых кровяных телец. Функции лимфоцитов:

- Иммунный, защитный характер – выработка антител к чужеродным белкам – иммунитет гуморального типа;

- Регуляторный характер – разрушение атипичных клеток, таких как клетки с выраженной онкологией, клетки с мутациями;

- Клеточный иммунитет – контактное взаимодействие с клетками-жертвами – бактериями, вирусами, грибками.

- Норма содержания лимфоцитов относительно общего количества лейкоцитов в крови выглядит так:

- Взрослый человек – 21-38%;

- У детей – от 15% – 35 % (новорождённые) до 30% – 50% (с 6 до 15 лет).

У женщин отмечается отклонение от нормы до 49%-55% в период критических дней или наступления беременности.

Лимфоцитоз у взрослых наблюдается, когда повышается процентное содержание лимфоцитов на 15%. Повышение возникает как ответная реакция на аллерген, стресс или инфекцию. Также своё влияние имеет тип питания и качество окружающей среды.

У детей, возраст которых не превышает 1 год, активно формируется собственная иммунная система. Поэтому содержание лимфоцитов в крови ребёнка доходит до 70%.

Функционально лимфоциты делятся на три группы:

| Т-лимфоциты | В-лимфоциты | NK-лимфоциты | |

| Локализация | Тимус – вилочковая железа. | Костный мозг. В период эмбрионального развития ещё и в печени. | Костный мозг. В малом количестве в селезёнке и лимфатических узлах. |

| Функция | Обеспечивают иммунный ответ через активацию В-лимфоцитов и NK-лимфоцитов. | Обеспечивают гуморальный иммунитет. Распознают чужеродные белки и вырабатывают против них антитела. | Натуральные киллеры. Токсичны для онкологических клеток, собственных клеток организма, которые перенесли мутацию. |

Виды лимфоцитоза

Лимфоцитоз имеет код по МКБ-10 (международная классификация болезней 10-го пересмотра) – D72.8.

Относительный лимфоцитоз

Относительный лимфоцитоз – это явление, при котором лейкоциты находится в пределах нормы в единице объёма крови. При этом количество лимфоцитов в пропорциональном отношении к клеткам того же класса повышено.

Такая картина может встречаться как вариант нормы, если анализ сдавал ребёнок в возрасте до двух лет. У детей в процессе развития иммунной системы происходит изменение числа лимфоцитов и нейтрофилов.

Это явление носит физиологический характер и называется нейтрофильно-лимфоцитарный перекрёст.

У взрослых такой показатель часто говорит об истощении иммунной системы и является признаком затяжной гнойно-воспалительной болезни – фурункулёза или затяжной пневмонии. При этом количество нейтрофилов падает относительно лимфоцитов, потому что большая часть нейтрофилов уходит в гной и не успевает восстанавливаться. Нейтропения – резкое падение количества нейтрофилов крови.

Если количество лимфоцитов понижено до критического уровня, это лейкопения. Может проявиться при генетическом дефекте, нарушении обмена веществ с недостатком фолиевой кислоты, витаминов группы В и меди, поражениями костного мозга, работой с химическими реактивами – пестицидами, бензолами и т.д.

Если количество лимфоцитов повышено, такая клиническая картина может говорить о:

- спленомегалии – увеличении селезёнки;

- гипертиреозе – выделение гормонов щитовидной железы больше, чем того требует организм;

- болезни Аддисона – надпочечники не вырабатывают необходимое количество гормонов, особенно кортизола.

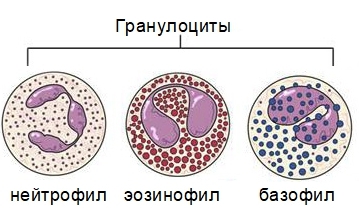

Гранулопения – пониженное содержание гранулоцитов в кровяном русле. Гранулоцит – это белое кровяное тельце с большим сегментированным ядром. Обеспечивает клеточный иммунитет. Производство угнетается при брюшном тифе и туляремии.

Относительный лимфоцитоз встречается чаще, чем абсолютный.

Абсолютный лимфоцитоз

Абсолютный лимфоцитоз – абсолютное повышение количества лимфоцитов в крови. По типу действия – реактивный лимфоцитоз. Возникает как реакция на другое острое заболевание:

- острые инфекции – ветряная оспа, корь, гепатиты различного генеза, коклюш;

- туберкулёз;

- онкологические болезни – лимфосаркома, лимфолейкоз;

- аутоиммунное заболевание – СПИД.

После устранения причины болезни проходит через 1-2 месяца.

Инфекционный лимфоцитоз

Инфекционный лимфоцитоз появляется при формировании острого поражения организма

Т-лимфотропным вирусом. Т-лимфотропные вирусы – это вирусы из рода дельтаретровирусов, которые вызывают у человека злокачественные образования кроветворной – Т- клеточный лейкоз и лимфоидной тканей – Т- клеточную лимфому. Поражает взрослых людей. Встречается редко.

Онкологический (злокачественный) лимфоцитоз

Злокачественный лимфоцитоз проявляет себя как самостоятельное заболевание лимфопролиферативного профиля – хронический или острый лейкоз.

Причины появления лимфоцитоза

Лимфоциты преимущественно локализуются в костном мозге. Но кроме костного мозга депо лимфоцитов находится также в селезёнке, тонком кишечнике, миндалинах горла, в группах лимфоузлов. При попадании чужеродного патогена в организм следует иммунный ответ – количество белых клеток крови увеличивается.

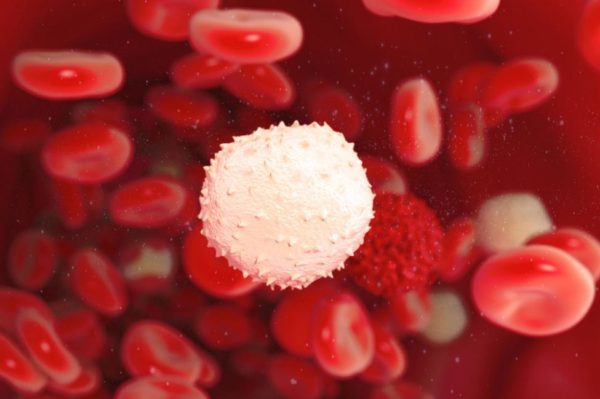

Лейкоцит в крови человека

Лейкоцит в крови человека

Инфекции вирусного и бактериологического происхождения – самые распространённые причины лимфоцитоза. К ним также относятся:

- Вирусные инфекции – инфекционный мононуклеоз (болезнь Филатова), гепатит А, острый вирусный гепатит, корь, ОРВИ, ВИЧ, цитомегаловирусная инфекция.

- Бактериальные инфекции – туберкулёз, стафилококки, сифилис, сальмонелла, брюшной тиф, коклюш. Также бруцеллёз – мальтийская лихорадка.

- Болезни, вызванные паразитами – токсоплазмоз.

- Болезни эндокринной системы – гипертиреоз, болезнь Аддисона.

- Ревматические заболевания – подагра, ревматический артрит.

- Болезни лимфатической системы – лимфома, макроглобулинемия Вальденстрема, хронический лимфолейкоз.

- Болезни онкологического происхождения злокачественного и доброкачественного характера, в том числе поражение кроветворных органов.

Среди причин увеличения лимфоцитов в крови не только заболевания. Лимфоцитоз вызывает также:

- Длительное курение табака. У курильщиков уровень лимфоцитов повышен.

- Стресс, провоцирующий гормональные всплески. Сюда относятся критические дни у женщин, тяжёлые физические нагрузки. Если при стрессовой ситуации возникает подсознательная реакция «бей либо беги», то в крови повышается уровень клеток «естественных киллеров». Если такой стресс длится долго и переходит в хроническую форму, появляется обратный эффект – лейкопения. Лимфоцитоз временный, проходит сам.

- Отравление организма тяжёлыми металлами или химическими веществами – свинцом, дисульфидом углерода, мышьяком.

- Удаление селезёнки.

- Лечение некоторыми препаратами – левомицетином, фенитоином, леводопом, глюкокортикоидные лекарства. Или передозировка анальгетиками.

- Истощение организма может характеризоваться упадком сил, вялостью, пониженной температурой.

Симптомы лимфоцитоза

Самостоятельной болезнью не является, кроме инфекционной формы. В большинстве случаев это дополнительный симптом к заболеванию. Поэтому признаками лимфоцитоза выступают симптомы основной болезни, которая вызвала сдвиг в лейкоцитарной формуле.

Назначить лечение может только квалифицированный специалист после полного обследования и установления диагноза.

К симптомам вероятного лимфоцитоза относят:

- Увеличение печени – гепатомегалия, селезёнки – спленомегалия.

- Увеличенные лимфатические узлы – лимфаденопатия.

- Усиленная работа потовых желёз.

- Слабость и утомляемость.

- Резкое изменение температуры тела, которое сопровождается истощением и ознобом.

- Нарушения в работе пищеварительной системы – рвота, тошнота, диарея, запор чередование стула.

- Гипертермия слизистой зева, кашель, насморк, другие симптомы заболевания дыхательных путей.

- Нервное расстройство, отсутствие аппетита, нарушения сна.

- Почти белый кожный покров.

- Увеличение миндалин горла на фоне высокой температуры тела до 40 градусов.

- Увеличен уровень лимфоцитов в костном мозге.

У детей к общим симптомам добавляются вздутие живота, нестабильный стул, приступообразная рвота, высыпания на коже (редко), вялость и плаксивость.

Диагностика

При обращении к терапевту диагностика начинается с физического осмотра и сбора анамнеза. Определить наличие лимфоцитоза можно только с помощью исследований в клинических условиях. Для этого пациент сдаёт кровь на общий клинический анализ крови.

Забор материала производить в утренние часы. Перед анализом пациент должен проинформировать лечащего врача о том, какие препараты он принимал в течение суток.

Эта информация имеет значение, так как приём некоторых препаратов влияет на уровень лейкоцитов и может исказить результат.

Кроме общего развёрнутого клинического анализа, проводят исследования:

- на наличие антител;

- иммунофенотипирование лимфоцитов для определения структуры клеток и профиля лимфобластов;

- цитологическое исследование тканей лимфоузлов – чтобы исключить злокачественные опухоли;

- миелограмма костного мозга для сравнения с клинической картиной, которую даёт анализ периферической крови;

- если моноциты и лимфоциты превышают нормальные значения, то это даёт повод предположить у пациента миелодиспластический синдром или моноцитарный лейкоз.

Постановка диагноза происходит на основании следующих позиций:

- Рост кровяной лимфоцитарной формулы и уменьшение количества тромбоцитов – тромбоцитопении, говорит о гиперспленизме и аутоиммунной тромбоцитопенической пурпуре. Гиперспленизм – это когда селезёнка быстро утилизирует омертвевшие или отслужившие клетки крови вместе со здоровыми клетками. Тоже является сопровождающим симптомом болезней печени, крови, травм селезёнки и некоторых видов лимфом и лейкозов.

Селезёнка в теле человека

Селезёнка в теле человека

- Лейкопения, которая является симптомом осложнения вирусного заболевания, в том числе туберкулёза.

- Одновременное повышение уровня эритроцитов и лимфоцитов. Наблюдается при бактериальных и вирусных инфекциях, которые сопровождаются обезвоживанием организма – жидкий стул, рвота, повышенная температура тела, лихорадка.

- Дисбаланс при одновременном понижении лимфоцитов и лейкоцитов.

Поскольку лимфоцитоз часто сопровождает заболевания онкологического характера, если отсутствуют клинические симптомы инфекционных болезней, врач назначает дополнительное обследование:

- анализ крови на онкомаркеры;

- томография – компьютерная или магниторезонансная;

- ультразвуковое исследование органов брюшной полости и малого таза;

- рентгенологическое обследование;

- фиброгастродуоденоскопия;

- при обнаруженных образованиях показана биопсия тканей.

Лечение

Лечить следует не сам лимфоцитоз, а заболевание, которое его вызвало. Поскольку, как выше сказано, патология не является самостоятельной болезнью.

Терапии не требует детский физиологический лимфоцитоз. В других случаях лечение назначит врач после диагностики.

При инфекционных болезнях, в зависимости от показаний, назначают антибиотики, противовирусные и противовоспалительные лекарства, сульфаниламиды, при вирусных инфекциях – препараты на основе блокаторов канала-М2 и интерфероне. Возможно назначение противогрибковых лекарств. Показано обильное питье и приём препаратов, которые снимают интоксикацию, устраняют болевой синдром и снижают температуру тела.

При туберкулёзе – специальная специфическая терапия ДОТС + терапия.

При злокачественной опухоли – фунгициды, иммунодепрессанты, антибиотики и цитостатические препараты, химиотерапия, в некоторых случаях пересадка костного мозга.

Профилактика

В качестве профилактики возникновения лимфоцитоза необходимо систематически проводить мероприятия по укреплению иммунитета:

- нормализация режима работы и отдыха;

- отказ от чрезмерного употребления табака и алкоголя;

- соблюдение правил личной гигиены;

- систематические физические нагрузки;

- правильное питание, богатое селеном, цинком, калием, магнием, витаминами;

- ежегодные профилактические осмотры;

- в период сезонных заболеваний нужно избегать мест массового скопления народа, мыть руки после каждого посещения таких мест, пройти курс витаминных препаратов.

Если при медосмотре анализ крови показал сдвиг лейкоцитарной формулы, обнаружился один или комплекс симптомов со слабостью, которую человек не может объяснить, постоянной температурой, следует обратиться к врачу. Вовремя обнаруженное заболевание увеличивает шансы на быстрое выздоровление.

Кроме того, врач может исключить заболевания в принципе и назначить профилактические процедуры, и уровень лимфоцитов сам придёт в норму.

Выберите город, желаемую дату, нажмите кнопку «найти» и запишитесь на приём без очереди:

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз – группа врожденных и приобретенных заболеваний, возникающих вследствие нарушений регуляции иммунного ответа и характеризующихся гиперпродукцией гистиоцитов, а также цитотоксических T-лимфоцитов. Клиническая симптоматика проявляется фебрильной лихорадкой, увеличением печени и селезенки, периферических лимфатических узлов, поражением нервной системы, костного мозга и других органов. Диагностика основана на данных клинического, лабораторного (цитопения, коагулопатия, билирубинемия и др.) и инструментального обследования. Лечение: иммуносупрессивная терапия, кортикостероиды, воздействие на причинные факторы.

D76.1 Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (гемофагоцитарный синдром) – врожденное или приобретенное нарушение регуляции иммунного ответа, при котором происходит аномальная активация цитотоксических T-лимфоцитов, моноцитов и макрофагов с аккумуляцией в органах-мишенях и развитием в них выраженного патологического процесса (воспаления, повреждения тканей, фагоцитоза форменных элементов крови). При врожденной, генетически детерминированной форме заболевания болеют преимущественно дети раннего возраста и в 60-80% случаев – на первом году жизни.

Вторичный (приобретенный) гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз встречается во всех возрастных категориях, развивается на фоне затяжного течения различных инфекционных заболеваний, аутоиммунных процессов и новообразований.

Впервые признаки гемофагоцитарного синдрома были описаны еще в 1939 году, а заболевание тогда было названо гистиоцитарным медуллярным ретикулезом. Семейная наследственная форма лимфогистиоцитоза была впервые описана в 1959 году.

Распространенность заболевания колеблется от 1 случая на 50 тысяч новорожденных до 1-2 случаев на 1 миллион детей в возрасте до 15 лет.

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

Врожденный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз возникает вследствие генетического дефекта механизмов клеточной цитотоксичности из-за мутаций гена перфорина.

В норме регуляция иммунного ответа обеспечивается своевременным ограничением активности эффекторов иммунной системы в процессе ликвидации угрозы для организма со стороны проникших инфекционных агентов и других негативных воздействий.

В этой регуляции важную роль играют механизмы клеточной цитотоксичности.

При первичном гемофагоцитарном лимфогистиоцитозе регулятивная роль цитотоксических гранул клеток и цитотоксических T-лимфоцитов в отношении клеток-мишеней нарушается, происходит чрезмерная активация иммунных клеток, в избытке продуцируются провоспалительные цитокины (интерфероны, фактор некроза опухоли и др.). Активированные вследствие «цитокинового шторма» T-лимфоциты и макрофаги инфильтрируют, а затем повреждают органы и ткани. Важным фактором патогенеза заболевания является развитие патологического гемофагоцитоза зрелых форменных элементов крови. Такой фагоцитоз происходит и в норме, помогая организму избавиться от старых клеток. В данном же случае макрофаги начинают фагоцитировать полноценные, нормально функционирующие форменные элементы крови, приводя к выраженной цитопении, коагулопатии и другим проявлениям заболевания.

Приобретенный (вторичный) гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз развивается на фоне некоторых инфекционных заболеваний, опухолей, аутоиммунных процессов, при трансплантации органов и тканей, причем характерные нарушения регуляции иммунного ответа могут быть как следствием основного заболевания, так и осложнением, связанным с проведением иммуносупрессивной терапии и возникновением вторичной инфекции.

Клинические проявления гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза чрезвычайно вариабельны. Наиболее часто наблюдается длительная лихорадка, рефрактерная к проводимой антибактериальной и противовирусной терапии.

Озноб, признаки общей интоксикации (слабость, потливость, нарушения сна, отказ от приема пищи, тошнота и рвота, боли в мышцах) продолжаются в течение длительного времени, приобретая волнообразное течение с периодическими временными улучшениями самочувствия.

Характерным проявлением заболевания является увеличение печени и селезенки, имеющее прогрессирующий характер.

К ранним симптомам первичного гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза относится появление кожной сыпи, увеличение периферических лимфатических узлов, а также развитие неврологических расстройств в виде повышенной возбудимости, двигательных нарушений и расстройств чувствительности, судорожного синдрома, признаков повышения внутричерепного давления у детей раннего возраста.

Встречаются при гемофагоцитарном лимфогистиоцитозе и симптомы, свидетельствующие о наличии анемии, коагулопатии – бледность и желтушность кожных покровов, периферические отеки, признаки кровотечения из пищеварительного тракта (черный кал, примесь крови в каловых массах и др.).

При вторичном гемофагоцитарном синдроме сочетаются клинические признаки поражения иммунной системы и проявления основного заболевания (вирусной инфекции, злокачественного новообразования, аутоиммунного заболевания).

Диагноз устанавливается в результате тщательного изучения анамнеза, клинической картины заболевания, результатов лабораторных и инструментальных исследований. Необходимы осмотры врача-гематолога, аллерголога-иммунолога, онколога, инфекциониста, ревматолога и других специалистов. Разработаны международные диагностические критерии гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза, к которым относятся:

- лихорадка с повышением температуры выше 38,5 градусов, продолжающаяся более недели;

- увеличение печени и селезенки;

- цитопения с уменьшением гемоглобина ниже 90 г/л, тромбоцитов – меньше 100000 клеток/мкл, нейтрофилов – меньше 1000/мкл;

- признаки коагулопатии;

- увеличение ферритина больше 500 нг/мл;

- повышение уровня растворимого sCD25 в крови;

- низкое или полное отсутствие активности NK-клеток.

Наличие хотя бы пяти из этих признаков свидетельствует о гемофагоцитарном лимфогистиоцитозе. Для установления наследственной формы заболевания необходимо генетическое исследование, в результате которого обнаруживаются мутации генов PRF1, UNC13D, Munc18-2, STX11.

Приобретенные формы гемофагоцитарного синдрома диагностируются на основании вышеописанных международных критериев и проведения уточненной диагностики основного заболевания, для чего зачастую необходимо выполнять сложные лабораторные и инструментальные исследования (эндоскопические, УЗИ, КТ, МРТ, ПЭТ).

Дифференциальный диагноз гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза проводится с:

Современная тактика лечения наследственной формы гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза включает проведение химиотерапии с использованием иммуносупрессивных средств (дексаметазона, этопозида, циклоспорина A), а также трансплантации стволовых клеток. Прогноз заболевания значительно улучшается при своевременном проведении трансплантации от гистосовместимого родственного донора.

При вирусных, бактериальных и паразитарных инфекциях, вызвавших появление гемофагоцитарного синдрома, проводится этиотропная антимикробная терапия, инфузии высокодозного иммуноглобулина, а также иммуносупрессивная терапия с введением циклоспорина A и кортикостероидов.

Иногда показано проведение трансплантации костного мозга. При опухолях, наряду с лечением основного заболевания, в терапевтическую схему включаются иммуносупрессивные средства в индивидуально подобранных дозах.

При аутоиммунных процессах лечение включает сочетание иммуноглобулина, пульс-терапии с использованием кортикостероидов, а также циклоспорина A.

Эффективное лечение гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза на DocDoc.ru

Поможем найти врача. Звоните!

Лечение гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза — на этой странице вы найдете общую информацию о заболевании и методах лечения, способах диагностики, сможете записаться на прием к врачу, лечащему заболевание.

- Лихорадка

- Высокая температура тела

- Увеличение селезенки

- Сыпь

- Воспаление десны

- Боль в животе

- Рвота

- Диарея

- Потеря веса

- Кашель

- Одышка

- Нарушение работы печени

- Увеличение лимфоузлов.

Какую диагностику необходимо пройти, вам подскажет лечащий врач. Вам могут назначить:

- УЗИ печени

- УЗИ селезенки

- Функциональная диагностика Эхоэнцефалография (Эхо-ЭГ)

- МРТ печени и желчевыводящих путей.

Обратите внимание! Информация на странице представлена для ознакомления. Для назначения лечения обратитесь к врачу.

Популярные Рейтинг Стаж Стоимость Отзывы

Чижикова Марина Дмитриевна Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре

Кузнецова Светлана Владимировна СМ-Клиника на ул. Ярославская (м. ВДНХ)

Горбунова Елена Евгеньевна СМ-Клиника в Старопетровском проезде (быв. Космонавта Волкова)

Лебедева Инна Сергеевна СМ-Клиника на ул. Ярославская (м. ВДНХ)

Сергеев Андрей Викторович Кузнецова Елена Сергеевна Скандинавский центр здоровья на Авиамоторной

Буцких Юлия Владимировна Лечебно-диагностический центр Кутузовский

Гусева Светлана Валентиновна Жарук Елена Александровна Открытая клиника Куркино Клиника уха, горла и носа на Большой Очаковской

Феоктистова Ольга Петровна Первая клиника Измайлово доктора Бандуриной

1 2 3 4 5 … 9

Услуги, которые вам могут порекомендовать для лечения или дополнительного уточнения диагноза:

- Оперативное вмешательство

- Трансплантация костного мозга

- Эксфузия костного мозга

- Трансплантация периферических стволовых клеток

- Общий анализ крови

- Ревматоидный фактор (РФ)

- Биохимические пробы печени.

Иммунолог – это врач, специализирующийся на нарушениях иммунитета. К нему на консультацию направляют при частых инфекционных заболеваниях, при аутоиммунной патологии, аллергических болезнях. Иммунолог занимается вакцинопрофилактикой, то есть определяет показания и противопоказания для прививок.

Перед консультацией иммунолога специальной подготовки не требуется. Достаточно собрать полную информацию о состоянии здоровья, все заключения специалистов, результаты анализов и взять их с собой.

При большинстве заболеваний, связанных с нарушением иммунитета, пациент проходит множество врачей, прежде чем попасть к иммунологу.

Не желательно обращаться к специалисту во время обострений, иммунограмма и другие виды диагностики иммунитета более информативны во время ремиссии.

Вежливый врач. Она мне всё доступно обьяснила. Виктория Александровна назначила сдачу анализов ребёнку и на их основании подтвердился предварительный диагноз. Я довольна приемом. Когда шла, уже знала к какому доктору иду. Я слушала её лекции в интернете. Осталась довольна. Мои ожидания оправдались. Понимающая, очень грамотная, очень образованная женщина. Отзывчивый, внимательный и компетентный врач. Наталья Германовна провела осмотр, выписала мне лечение и порекомендовала так же обратиться к ЛОРу. Внимательный и доброжелательный врач. Татьяна Анатольевна внимательно осмотрела ребёнка, опросила нас, всё рассказала и выписала лечение, которое помогло. Показать 10 отзывов из 4508

- Врачи, лечащие гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз.

Личный кабинет Регистрация Личный кабинет Партнёрская программа 8 (499) 116-81-78 info@docdoc.ru

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ) – редкое и тяжелое гематологическое заболевание. Оно характеризуется аномальным размножением и активацией особых клеток организма – гистиоцитов (тканевых макрофагов).

Термин «лимфогистиоцитоз» означает, что в развитии болезни, кроме гистиоцитов, участвуют также и неправильно функционирующие лимфоциты. В свою очередь, термин «гемофагоцитарный» означает, что при этой болезни макрофаги поглощают клетки крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) и их клетки-предшественники в различных органах и тканях. Этот процесс и называтся гемофагоцитозом.

В результате аномальной активности лимфоцитов и макрофагов возникают тяжелые поражения органов, включая печень, селезенку, лимфатические узлы, кожу, легкие, головной мозг и т.п. Одновременно гемофагоцитоз приводит к цитопении – состоянию дефицита клеток крови.

ГЛГ не является злокачественным заболеванием; в настоящее время считается, что его причина – нарушение регуляции клеточного иммунитета.

Частота встречаемости, факторы риска

ГЛГ – редкое заболевание. По зарубежным данным, частота его врожденной формы – около 1 случая на 50 000 новорожденных.

Различают первичный (семейный, врожденный) и вторичный (приобретенный) ГЛГ. Нарушения при первичном варианте болезни обусловлены наследственными факторами и чаще всего проявляются в очень раннем возрасте, обычно до 12-18 месяцев.

Наследование первичного ГЛГ – аутосомно-рецессивное, то есть больной ребенок может родиться (с вероятностью 25%) только тогда, когда оба родителя являются носителями «дефектных» генов. Поэтому ГЛГ чаще встречается при близкородственных браках.

Известно несколько разновидностей болезни, которым соответствуют разные генетические дефекты. Мальчики и девочки болеют с одинаковой частотой, зависимости от этнического происхождения также не выявлено.

Семьям, где уже были случаи ГЛГ у детей, рекомендована консультация генетика. Возможна пренатальная (то есть до рождения ребенка) ДНК-диагностика.

Вторичный ГЛГ может возникнуть при аномальной активации клеток в результате некоторых инфекций (например, инфицирования вирусом Эпштейна-Барр), злокачественных опухолей, аутоиммунных заболеваний и иммунодефицитных состояний. Эта форма обычно наблюдается в более позднем возрасте, чем первичный ГЛГ.

Признаки и симптомы

Для ГЛГ характерно упорное повышение температуры, причем лихорадка не поддается лечению антибактериальными препаратами. Наблюдается увеличение селезенки (спленомегалия), обычно также увеличение печени (гепатомегалия). Более чем в половине случаев возникает кожная сыпь, поражающая также и волосистую часть головы.

Часто встречается увеличение лимфоузлов – лимфаденопатия. Нередки признаки поражения центральной нервной системы (ЦНС): изменения поведения, нарушения координации движений, судороги.

Другие возможные симптомы – желтуха, отеки, признаки поражения желудочно-кишечного тракта (боли в животе, рвота, понос, отказ от пищи, потеря веса).

Кроме того, при ГЛГ возникают клинические проявления цитопении, то есть состояния дефицита клеток крови: недостаток эритроцитов проявляется бледностью и слабостью, недостаток тромбоцитов – синяками и кровотечениями (возможны, например, кровотечения из десен), недостаток лейкоцитов – частыми инфекциями.

Диагностика

При выявлении указанных клинических признаков производятся лабораторные исследования с целью подтвердить или исключить диагноз ГЛГ. В общем анализе крови наблюдается цитопения: анемия, тромбоцитопения и/или нейтропения. Присутствуют также характерные изменения в биохимическом анализе крови.

Гистологические исследования указывают на накопление лимфоцитов и макрофагов в различных органах, включая селезенку, лимфоузлы, костный мозг, печень и ЦНС. В образцах тканей, взятых посредством биопсии, наблюдается явление гемофагоцитоза (см.

выше), но не всегда выявленные изменения бывает легко оценить.

Используются иммунологические тесты, позволяющие обнаружить именно те иммунные нарушения, которые обычно приводят к развитию ГЛГ (снижение активности NK-лимфоцитов.

Диагноз первичного ГЛГ подтверждается молекулярно-генетическим анализом, так как известен целый ряд соответствующих ему генетических дефектов. В то же время вторичный ГЛГ может иметь сходные клинические проявления, но диагностироваться только по совокупности перечисленных и некоторых других клинических и лабораторных признаков.

Лечение

При ГЛГ огромную роль играют своевременная диагностика и начало лечения, так как состояние больного может ухудшаться очень быстро.

В лечении ГЛГ используется химиотерапия. Так, протокол HLH-2004 предполагает использование дексаметазона, этопозида, циклоспорина, а также применение метотрексата в случае поражения ЦНС. Сопроводительная терапия обязательно включает в себя профилактику инфекций. При необходимости производятся переливания компонентов крови.

При врожденном ГЛГ после химиотерапии, позволяющей стабилизировать состояние пациента, необходима аллогенная трансплантация костного мозга. Без трансплантации невозможно достичь продолжительной ремиссии. Трансплантация может также понадобиться в некоторых случаях вторичного (приобретенного) ГЛГ, хотя в международной медицинской практике вопрос о лечении таких больных не решен однозначно.

Прогноз

Первичный ГЛГ без лечения приводит к смертельному исходу. Непосредственной причиной смерти может быть, например, полиорганная недостаточность, сепсис или грибковая инфекция. Даже при условии применения химиотерапии ремиссия обычно непродолжительна и долговременная выживаемость низка.

Основную надежду на излечение дает аллогенная трансплантация костного мозга, несмотря на тяжесть этой процедуры и связанные с ней опасные осложнения. Так, в одном из зарубежных исследований пятилетняя выживаемость пациентов после трансплантации достигала 66%, тогда как без трансплантации составляла лишь 10%.

В случае успешной трансплантации пациенты могут в дальнейшем иметь нормальные качество и продолжительность жизни.

При вторичном ГЛГ прогноз сильно варьирует в зависимости от конкретного случая заболевания: зафиксированы как случаи с крайне тяжелым течением, плохо поддающиеся терапии, так и случаи самопроизвольного улучшения.

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз: лечение, причины, прогноз

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ) — редкое заболевание, обусловленное иммунной дисфункцией.

.

У многих пациентов имеется фоновая иммунологическая патология, хотя в некоторых случаях она остается неустановленной. К признакам манифестации заболевания относятся лимфаденопатия, гепатоспленомегалия, лихорадка, неврологические отклонения.

Диагноз устанавливается на основании специфических клинических признаков и результатов генетического тестирования. Заболевание, как правило, поддается химиотерапевтическому лечению.

В рефрактерных или генетически обусловленных случаях применяется трансплантация гемопоэтических стволовых клеток.

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз характеризуется следующими признаками:

- высокий уровень цитокинов;

- неконтролируемая пролиферация и активация цитотоксических Т-клеток, естественных киллеров и макрофагов в различных тканях. Характерны патологические изменения определенных аспектов иммунной функции, к примеру активности естественных киллеров и цитотоксических Т-клеток.

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз относится к редким заболеваниям. В основном оно поражает детей в возрасте 5 следующих признаков:

- лихорадка;

- спленомегалия;

- цитопения с вовлечением >2 клеточных ростков;

- гипертриглицеридемия или гипофибриногенемия;

- гемофагоцитоз (в биоптатах костного мозга, селезенки или лимфатических узлов);

- снижение или отсутствие активности естественных киллеров;

- уровень сывороточного ферритина > 500 мкг/л в сочетании с подъемом уровня растворимого IL-2 (CD25) (>2400 МЕ/мл или значительное превышение возрастной нормы).

Поскольку некоторые из этих тестов не имеют широкого применения, а гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз не относится к распространенным заболеваниям, пациенты, как правило, обращаются в специализированные центры с целью верификации диагноза.

Лечение гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза

Лечение должно быть начато при наличии подозрения на данное заболевание, даже если состояние пациента не соответствует всем диагностическим критериям. Лечением, как правило, занимаются детские гематологи в специализированных центрах, имеющих опыт лечения пациентов с гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом.

В зависимости от наличия факторов риска, таких как отягощенный наследственный анамнез по ГЛГ, сопутствующие инфекции, значительные дефекты иммунной системы, может применяться комбинированная терапия, включающая в себя трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток, применение дексаметазона, циклоспорина, этопозида, метотрексата.

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз — это группа гематологических заболеваний, обусловленных увеличением количества и нарушением функций клеток иммунной системы — гистиоцитов. Патология редкая, не злокачественная, но потенциально опасная для жизни пациента.

Гистиоциты — это клетки-макрофаги, обладающие способностью поглощать и переваривать частицы различных чужеродных и/или вредных веществ в организме человека.

В норме гистиоциты не активны в кровяном русле, а свои функции выполняют только в тканях органов после выхода из кровеносных сосудов.

При ГЛГ гистиоциты активируются, находясь ещё в крови, и начинают поглощать эритроциты, лимфоциты и тромбоциты, а также их предшественников — в результате развивается так называемый гемофагоцитозом.

Заболевание может быть врождённым или приобретённым.

Первичный, или врождённый гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, имеет аутосомно-рецессивный тип наследования, то есть встречается только у 25 % новорожденных и только в случае, если оба родители являются носителями изменённого гена.

На сегодня известно несколько мутаций (STX11, HPS1-7, RAB27A, PRF1, SH2D1A, BIRC4, CHS1/LIST, UNC13D и STXBP2), приводящих к развитию патологии. Данный фактор очень важен в период планирования беременности для пар, имеющих кровных родственников с ГЛГ.

Приобретённый, или вторичный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, может развиться как осложнение при различных заболеваниях, например инфицировании вирусом Эпштейна-Барр, иммунодефицитных состояниях, злокачественных опухолях или аутоиммунных патологиях.

Симптомы гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза

Врожденный ГЛГ, как правило, проявляется на первом году жизни ребёнка, а приобретённый — во время основного заболевания. Клиническая картина гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза вариабельна, наиболее характерными признаками этой патологии являются:

- фебрильная лихорадка, не проходящая после антибактериальной и противовирусной терапии;

- признаки респираторной инфекции (насморк, озноб, першение в горле);

- симптомы общей интоксикации (потливость по ночам, слабость, мышечные боли, тошнота, рвота, нарушение сна);

- прогрессирующее увеличение селезёнки и печени;

- увеличение лимфатических узлов;

- кожная сыпь, включая волосистую часть головы;

- боли в животе;

- отсутствие аппетита;

- признаки поражения нервной системы (нарушение координации, расстройства движения, судороги);

- симптомы прогрессирующей эритроцитарной анемии (бледность, слабость, обморочные состояния);

- признаки недостатка тромбоцитов в крови (проявляются плохой свёртываемостью крови, склонностью к кровотечениям, возникновением синяков даже при незначительных ударах);

- склонность к частым инфекционным заболеваниям в результате снижения лейкоцитов в крови.

Диагностика гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза в Израиле

Диагностику ГЛГ в Израиле проводят ведущие специалисты страны в компьютеризированных лабораториях, оснащённых высокоточным оборудованием. Вся программа исследований занимает от трёх до пяти дней и включает:

- общий и биохимический анализы крови;

- анализ на коагулограмму (свёртываемость крови);

- определение иммунного статуса;

- биопсия костного мозга, а также тканей пораженных органов (печени, селезёнки и т. д.) для дальнейшего проведения цито-гистологического исследования;

- проведение молекулярно-генетических исследований при первичном ГЛГ для определения конкретной генетической мутации.

При необходимости врач может назначить другие исследования.

Лечение гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза в Израиле

На первом этапе лечения, для достижения стабилизации состояния пациента, назначается химиотерапия. В клиниках Израиля применяют Европейские и Американские протоколы с новейшими препаратами, прошедшими все необходимые клинические исследования.

При поражении нервной системы обязательно назначается метотрексат. При необходимости может быть проведено переливание компонентов крови. Обязательно назначают превентивную (предупреждающую) антиинфекционную терапию.

При вторичном гемофагоцитарном лимфогистиоцитозе проводят лечение основного заболевания.

Трансплантация костного мозга

Единственным методом, позволяющим добиться стабильной ремиссии при первичном ГЛГ, является проведение аллогенной (донорской) трансплантации костного мозга (ТКМ). Её назначают после химиотерапии и достижения стабильного состояния пациента. В некоторых случаях пациентам с приобретённым гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом также может быть показано проведение ТКМ.

Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (FHL) – наиболее частая разновидность первичных гемофагоцитарных лимфогистиоцитозов (ГЛГ). Первичные ГЛГ чаще всего наблюдаются у детей в возрасте до двух лет.

Основными клиническими симптомами являются лихорадка, рефрактерная к антибактериальной терапии, прогрессирующая гепатоспленомегалия, поражение ЦНС, лабораторные проявления – би- или панцитопения, гипофибриногенемия, гипертриглицеридемия.

Международным обществом по изучению гистиоцитарных заболеваний выдвинуты клинические критерии гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. Клинически диагноз считается подтвержденным при наличии пяти и более из 8 диагностических критериев ГЛГ.

Клиническое течение заболевания очень тяжелое и без специального лечения быстро приводит к летальному исходу. Единственным эффективным способом лечения первичных ГЛГ является трансплантация костного мозга (ТКМ).

FHL – аутосомно-рецессивное заболевание, частота по зарубежным данным составляет 1:50000 новорожденных.

Диагностика FHL часто бывает затруднена схожестью клинических проявлений различных форм первичных ГЛГ.

И только консультация высококвалифицированных врачей: гематолога и генетика, учитывающая в комплексе клинические проявления и семейный анамнез, может помочь в постановке предварительного диагноза той или иной формы первичного ГЛГ. Подтверждением диагноза является обнаружение мутации в генах, ответственных за развитие данной формы первичного ГЛГ.

В настоящее время описаны четыре гена, мутации в которых приводят к FHL:

PRF1 (10q22) – FHL2, ген расположен на хромосоме 10, состоит из трех экзонов и кодирует белок перфорин, участвующий в процессах клеточной цитотоксичности NK-клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов.

UNC13D (17q25.1) – FHL3, ген расположен на хромосоме 17, состоит из 32 экзонов и кодирует белок, участвующий в процессах экзоцитоза цитотоксических гранул NK-клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов .

STX11 (6q24.1) – FHL4, ген расположен на хромосоме 6, состоит их двух экзонов и кодирует белок, участвующий в регуляции процессов экзоцитоза цитотоксических гранул NK-клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов.

STXBP2 (19p13.3- p13.2 ) – FHL5, ген расположен на 19 хромосоме, состоит из 19 экзонов и кодирует белок, взаимодействующий с белком синтаксина и таким образом участвующий в процессах экзоцитоза цитотоксических гранул NK-клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов.

В результате проведенной научно-исследовательской работы нами было установлено, что наиболее частой формой заболевания в России является FHL3, обусловленная мутациями в гене UNC13D . Выявлены повторяющиеся мутации (c.1828insA, c.2346_2349del, c.3037insG) и «горячие» области гена, где мутации встречаются наиболее часто.

В Центре Молекулярной Генетики проводится анализ мутаций в генах PRF1, UNC13D, STX11 и STXBP2 методом прямого автоматического секвенирования кодирующих последовательностей.

Для гена UNC13D также проводится анализ наиболее частых мутаций.

ДНК-диагностика данного заболевания дает возможность установить гетерозиготное носительство мутации у родителей больного и провести пренатальную ДНК-диагностику на раннем сроке беременности (9-11 недель).

При проведении пренатальной (дородовой) ДНК-диагностики в отношении конкретного заболевания, имеет смысл на уже имеющемся плодном материале провести диагностику частых анеуплоидий (синдромы Дауна, Эдвардса, Шерешевского-Тернера и др), пункт 54.1. Актуальность данного исследования обусловлена высокой суммарной частотой анеуплоидий — около 1 на 300 новорожденных, и отсутствием необходимости повторного забора плодного материала.

Публикации по теме раздела

Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, PRF1 м. — узнать цены на анализ и сдать в Москве

Метод определения Секвенирование. Выдаётся заключение врача-генетика!

Исследуемый материал Цельная кровь (с ЭДТА)

- Доступен выезд на дом

- Исследование мутаций в гене PRF1.

- Гены, ответственные за развитие заболевания.

Ген PRF1 (PERFORIN 1) расположен на хромосоме 10 в регионе 10q22.1. Содержит 3 экзона.

Мутации в данном гене могут привести также к развитию неходжскинской лимфомы. К развитию данного заболевания могут привести также мутации в генах UNC13D, STX11, STXBP2.

Определение заболевания.

Это редкое и тяжелое гематологическое заболевание. Оно характеризуется аномальным размножением и активацией особых клеток организма – гистиоцитов (тканевых макрофагов). В развитии болезни, кроме гистиоцитов, участвуют также и неправильно функционирующие лимфоциты.

При этой болезни макрофаги поглощают клетки крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) и их клетки-предшественники в различных органах и тканях. В результате аномальной активности лимфоцитов и макрофагов возникают тяжелые поражения органов, включая печень, селезенку, лимфатические узлы, кожу, легкие, головной мозг и т.п.

Одновременно гемофагоцитоз приводит к цитопении – состоянию дефицита клеток крови.

Патогенез и клиническая картина.

Первичные лимфогистиоцитозы (ГЛГ) чаще всего наблюдаются у детей в возрасте до двух лет.

Основными клиническими симптомами являются лихорадка, рефрактерная к антибактериальной терапии, прогрессирующая гепатоспленомегалия, поражение ЦНС, лабораторные проявления – би- или панцитопения, гипофибриногенемия, гипертриглицеридемия.

Международным обществом по изучению гистиоцитарных заболеваний выдвинуты клинические критерии гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. Клинически диагноз считается подтвержденным при наличии пяти и более из 8 диагностических критериев ГЛГ.

У 56-80% детей заболевание развивается на первом году жизни, а у отдельных из них диагностируется при рождении, примерно у 20% детей первые клинические признаки заболевания появляются после 3-х лет жизни.

Имеются данные о дебюте заболевания в более позднем возрасте: 6, 8, 12, 25 лет. Важно отметить, что возраст заболевших сибсов очень часто совпадает.

Примерно в половине случаев имеется позитивный семейный анамнез — больные сибсы или близкородственный брак.

Клиническое течение заболевания очень тяжелое и без специального лечения быстро приводит к летальному исходу. Единственным эффективным способом лечения первичных ГЛГ является трансплантация костного мозга (ТКМ).

При данном типе заболевания мутация происходит в гене, который кодирует белок, участвующий в процессах экзоцитоза цитотоксических гранул NK-клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов.

Частота встречаемости: суммарно 1:50000 новорожденных.

Перечень исследуемых мутаций может быть предоставлен по запросу.

- Полтавец Н.В., Масчан М.А., Забненкова В.В., Поляков А.В., Масчан А.А., Новичкова Г.А., Исследование молекулярно-генетической природы семейного гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза (FHL) и Х-сцепленного лимфопролиферативного синдрома (XLP) в группах российских больных // Медицинская иммунология, 2009, т.11, 3 4-5, с.432.

- Полтавец Н.В., Масчан М.А., Поляков А.В., Масчан А.А., Новичкова Г.А., Исследование молекулярно-генетической природы семейного гемофагоцитарного лимфогистицитоза (FHL) в группе Российских больных // Материалы VI-го съезда Российского общества медицинских генетиков, Медицинская генетика, приложение к N5 , 2010 с.143.

- Zur Stadt, U., Beutel, K., Kolberg, S., Schneppenheim, R., Kabisch, H., Janka, G., Hennies, H. C. Mutation spectrum in children with primary hemophagocytic lymphohistiocytosis: molecular and functional analyses of PRF1, UNC13D, STX11, and RAB27A. Hum. Mutat. 27: 62-68, 2006.

Гемофагоцитарный синдром и сальмонеллезная инфекция | #09/14 | Журнал «Лечащий врач»

Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз, или гемофагоцитарный синдром (ГФС), — тяжелое, трудно диагностируемое заболевание, клинически проявляющееся развитием синдрома полиорганной недостаточности (чаще всего печеночной и почечной) вследствие неконтролируемой активации эффекторного звена клеточного иммунитета. Происходит резкое повышение функциональной активности цитотоксических Т-лимфоцитов и макрофагов (гистиоцитоз), в результате чего продуцируется большое количество провоспалительных цитокинов (цитокиновый «шторм»), что приводит к чрезмерной системной воспалительной реакции и тяжелой органной дисфункции. При этом обязательно возникает гемофагоцитоз как патологическая реакция с поглощением фагоцитами форменных элементов крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и их предшественников [1, 2].

ГФС может быть первичным (наследственным вследствие генетического дефекта функции макрофагов) и вторичным или приобретенным, ассоциированным с инфекционным заболеванием, опухолями, аутоиммунными болезнями, наследственными болезнями обмена.

При классических наследственных формах ГФС дети в силу особенностей клинической манифестации нередко получают терапию в отделениях реанимации и интенсивной терапии инфекционных стационаров с такими диагнозами, как сепсис или внутриутробная генерализованная инфекция, и часто истинный диагноз устанавливается посмертно. С другой стороны, банальные инфекции вирусной или бактериальной этиологии могут осложняться развитием жизнеугрожающего ГФС, требующего ранней диагностики для своевременного начала не только этиотропной, но и иммуносупрессивной терапии для подавления чрезмерной активации иммунного ответа [1–3].

В литературе последних лет есть указания на то, что ГФC, или «вторичный лимфогистиоцитоз», нередко осложняет течение герпетической инфекции, чаще всего вызванной вирусом Эпштейна–Барр (ВЭБ).

Инфекционный мононуклеоз, как острая фаза ВЭБ-инфекции, либо хроническая ВЭБ-инфекция является лимфопролиферативным заболеванием, при котором может возникнуть чрезмерная (патологическая) активация моноцитов и тканевых макрофагов, что приведет к гиперпродукции провоспалительных цитокинов (фактор некроза опухоли альфа (ФНО-α), интерлейкин (ИЛ) 1, 6, 8 и др.). Гено- и фенотипические особенности организма приводят к доминированию либо процессов пролиферации, либо альтерации (повреждения) тканей [2, 4, 5].

Для постановки клинического диагноза ГФC необходимо наличие большинства из нижеперечисленных признаков:

- упорная фебрильная лихорадка более 7 дней, не купирующаяся на фоне антибактериальной или противовирусной терапии;

- гепатоспленомегалия с признаками функциональной недостаточности печени;

- геморрагический синдром, обусловленный как коагулопатией за счет ДВС-синдрома, так и печеночной недостаточностью;

- желтуха;

- отеки;

- лимфаденопатия;

- неврологические симптомы: рвота, отказ от еды, судороги, менингеальные знаки с повышением уровня белка и лейкоцитов в ликворе;

- панцитопения;

- гипертриглицеридемия, гипоальбуминемия, гипонатриемия, повышение уровня билирубина, лактатдегидрогеназы;

- повышение уровня ферритина в сыворотке крови;

- низкая активность натуральных киллеров (NK-клеток);

- высокое содержание провоспалительных цитокинов в крови и ЦНС, особенно уровня растворимого рецептора ИЛ-2 (СD25);

- в миелограмме полиморфная картина с активированными моноцитами/макрофагами, явления фагоцитоза клеточных элементов (эритроцитов, реже лейкоцитов и тромбоцитов).

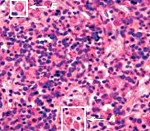

Гистологически обнаруживается диффузная макрофагально-клеточная инфильтрация органов и тканей с обязательными признаками гемофагоцитоза, особенно в зонах «физиологического дома» макрофагов — в красной пульпе селезенки, синусоидах печени, синусов лимфоузлов, в костном мозге и ЦНС. В динамике происходит истощение нормальной лимфоидной ткани [2].

Прогноз при развитии ГФC часто неблагоприятный с летальным исходом у детей преимущественно дошкольного возраста.

В протоколы лечения первичного ГФC внесены глюкокортикостероиды (дексаметазон) и цитостатические препараты (этопозид, циклоспорин А) для подавления провоспалительной активности фагоцитирующих клеток с последующей аллогенной трансплантацией стволовых клеток.

Елиного подхода к терапии ГФC, ассоциированного с инфекционным заболеванием, не существует. Этиотропной терапии недостаточно для купирования ГФC, а иммуносупрессивная терапия может оказать отрицательное влияние на динамику инфекционного процесса.

Показано введение высокодозного иммуноглобулина в дозе 1–2 мг на кг массы тела в сутки на курс лечения. Плазмоферез целесообразно включать в комплекс средств патогенетической терапии для контроля за гиперцитокинемией [2, 4].

В доступной литературе мы не встретили описаний течения сальмонеллеза, осложненного развитием ГФC у детей.

Представляем клиническое наблюдение злокачественного течения у ребенка 3 лет генерализованной инфекции в виде септикопиемического варианта сальмонеллеза с наличием гнойных очагов инфекции в селезенке, брыжеечных лимфоузлах, осложненной развитием гемофагоцитарного синдрома и полиорганной недостаточностью (печеночной, энтеральной, дыхательной, сердечно-сосудистой, ДВС-синдромом с множественными кровоизлияниями во внутренние органы, панцитопенией). Подобное течение сальмонеллеза является редко встречающимся в отличие от локализованных форм, мало описано как в отечественной, так и в зарубежной литературе. В практике гемофагоцитарный синдром (ГФС), проявляющийся лихорадкой, полиорганной патологией с развитием недостаточности вовлеченных в процесс органов (чаще печени) и обязательным гемофагоцитозом (поглощением фагоцитами форменных элементов крови), представляет серьезную проблему.