Порок митрального клапана проявляется в виде стеноза, недостаточности или пролапса. Каждая из этих патологий приводит к серьезным сбоям в функциях сердечно-сосудистой системы и требует лечения. Прогноз зависит от вида заболевания, степени поражения клапанного аппарата и других факторов.

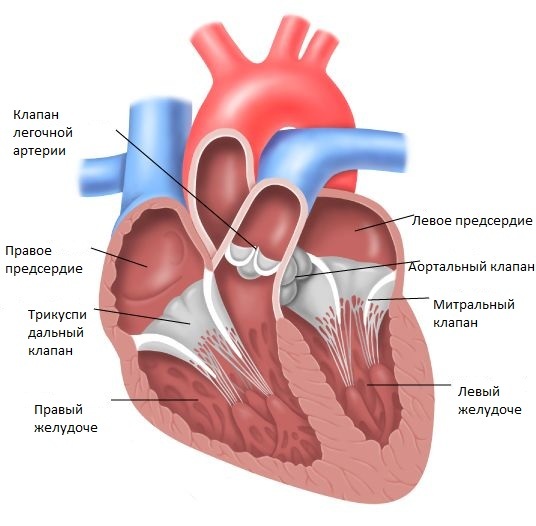

Митральный клапан: анатомия и функции

Клапан разделяет левое предсердие и левый желудочек. Он состоит из:

- Атриовентрикулярного кольца. В его центре находится отверстие диаметром около семи сантиметров.

- Створок клапана. Они необходимы для закрытия отверстия в кольце.

- Сухожильных хорд. Они прикреплены по всей поверхности створок, а другим концом соединяются с папиллярными мышцами. Эти сухожилия позволяют клапану удерживаться во время сокращений и не дают створкам открываться и запускать кровь в полость предсердия.

- Папиллярных и сосочковых мышц. Они являются продолжением мышечной ткани сердца. Во время сокращения они обеспечивают натягивание сухожильных нитей, которые предотвращают открытие створок клапана.

Благодаря совместным усилиям всех составляющих частей клапан не открывается в предсердие. Если нарушается структура одного участка клапана, то это сопровождается сбоем в работе всего аппарата.

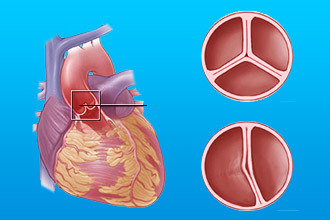

Стеноз

Митральные пороки сердца бывают разных видов. Среди них чаще встречается стеноз. При патологическом процессе утолщаются и срастаются створки, из-за чего происходит сужение просвета клапана. В нормальном состоянии отверстие должно быть не менее шести сантиметров, но во время стеноза оно уменьшается до 2 см.

Чем вызывается и основные проявления

Стеноз может развиваться вследствие врожденных аномалий или перенесенных патологий. В период внутриутробного развития створки иногда срастаются, наблюдается возникновение надклапанной мембраны, уменьшается размер фиброзного кольца.

Проблема также встречается у людей, страдавших:

- сепсисом;

- сифилисом;

- ангиной;

- бруцеллезом;

- пневмонией;

- красной волчанкой;

- ревматизмом;

- склеродермией.

Независимо от причин патологического состояния, проявления всегда одни и те же:

- Появление сильной слабости.

- Снижение работоспособности.

- Одышка даже при небольших нагрузках.

- Нарушения ритма биения сердца.

- Приступы кашля. Самочувствие обычно ухудшается в ночное время суток, и в мокроте наблюдаются вкрапления крови.

- Отечность нижних конечностей.

- Болезненные ощущения в грудной клетке.

- Развитие воспалительных процессов в органах дыхательной системы.

Чтобы подтвердить диагноз, нужно пройти ряд лабораторных и инструментальных исследований.

Как ставят диагноз и лечат патологию

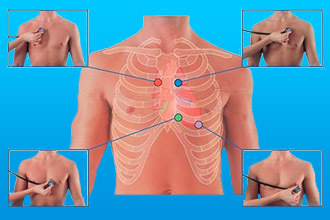

Определить проблему могут с помощью аускультации, на которой слышатся нехарактерные шумы и тона в сердце. При наличии показаний больному назначают ЭКГ, рентген, фонокардиограмму, ЭхоКг.

Если исследования подтвердили проблему, назначают лечение. Для улучшения состояния больного при пороке и нормализации кровотока назначают медикаменты. Лекарственную терапию проводят с применением:

- сердечных гликозидов для замедления частоты ударов;

- мочегонных средств, выводящих лишнюю жидкость;

- бета-адреноблокаторов, снижающих давление в левом желудочке;

- антикоагулянтов, уменьшающих риск образования тромбов;

- противовоспалительных и противоревматических препаратов.

Каждое лекарство может стать причиной развития побочных эффектов и имеет противопоказания. Поэтому вариант терапии должен подбирать врач.

Избавиться от недуга поможет оперативное вмешательство. При врожденных патологиях ребенка могут оперировать сразу после родов или принимают решение подождать несколько лет.

Избавиться от недуга поможет оперативное вмешательство. При врожденных патологиях ребенка могут оперировать сразу после родов или принимают решение подождать несколько лет.

При небольших изменениях рассекают сросшиеся участки и расширяют просвет. Если клапан сильно поврежден, то его меняют на силиконовый протез, который раз в 8 лет нужно заменять новым.

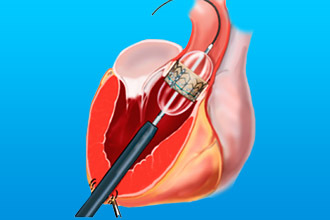

Также могут провести баллонную вальвулопластику или комиссуротомию.

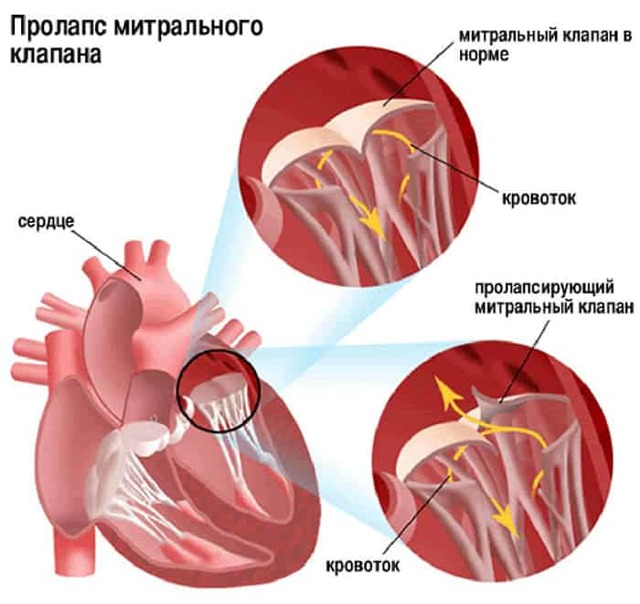

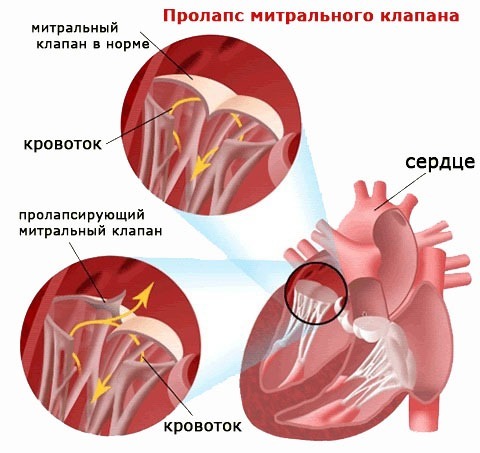

Пролапс митрального клапана

Митральные пороки могут проявляться в виде пролапса. При этом происходит прогибание створок в левое предсердие во время сокращений, что сопровождается возвращением небольшого количества крови в предсердие.

Также читают: Синдром гипоплазии отделов сердца

При незначительных изменениях проявлений патологии нет, поэтому это считают анатомической особенностью органа. С возрастом нарушения могут самоустраниться. Но человек все равно должен проходить обследование раз в год, чтобы своевременно заметить аритмию и поражение сердца инфекционным заболеванием.

Провоцирующие факторы и проявления

Патология может возникать в связи со сбоями в процессе внутриутробного развития. При этом может:

- нарушиться строение створок или папиллярных мышц;

- недостаточно развиться соединительная ткань;

- наблюдаться чрезмерная длина сухожильных хорд.

Хорды и сухожильные нити при таких отклонениях быстро растягиваются. Они недостаточно удерживают створки, которые в таких условиях не могут плотно закрыться. Давление крови во время сокращения приводит к выпячиванию створок.

Патология также развивается под воздействием инфекционных болезней вроде ангины, скарлатины, сепсиса. Бактерии при этих недугах попадают в сердце и вызывают воспаление его слоев.

Соединительная ткань поражается при ревматизме, склеродермии, системной волчанке. Иммунные клетки атакуют клетки соединительной ткани, которые в ответ на этот процесс начинают усиленно размножаться, что сопровождается утолщением и образованием узелков.

Соединительная ткань поражается при ревматизме, склеродермии, системной волчанке. Иммунные клетки атакуют клетки соединительной ткани, которые в ответ на этот процесс начинают усиленно размножаться, что сопровождается утолщением и образованием узелков.

40% больных не испытывают никаких симптомов порока. Но иногда происходит резкое ухудшение самочувствия после употребления напитков, содержащих кофеин, физических нагрузок или стрессов. У человека при этом:

- болит в области сердца;

- значительно учащается сердцебиение;

- возникает слабость, и есть риск потери сознания;

- кружится голова;

- беспокоит беспричинный страх и тревога;

- повышается потоотделение;

- наблюдается одышка и повышается температура тела.

Проявления болезни замечает врач на осмотре с помощью прослушивания фонендоскопом. Выраженность симптоматики зависит от количества возвращаемой в предсердие крови.

Диагностика и лечение

Митральный порок сердца — это состояние, которое диагностируется с помощью аускультации, электрокардиографии, двухмерной эхокардиографии, рентгена.

Легкие формы болезни не требуют лечения. С ухудшением состояния возрастает необходимость в успокоительных средствах, транквилизаторах, бета-адреноблокаторах, противоаритмических и гипотензивных препаратах.

Оперативными методами проблему лечат в редких случаях. Обычно применяют баллонную вальвулопластику, а при разрыве хорды или сердечной недостаточности возникает необходимость в установке искусственного клапана.

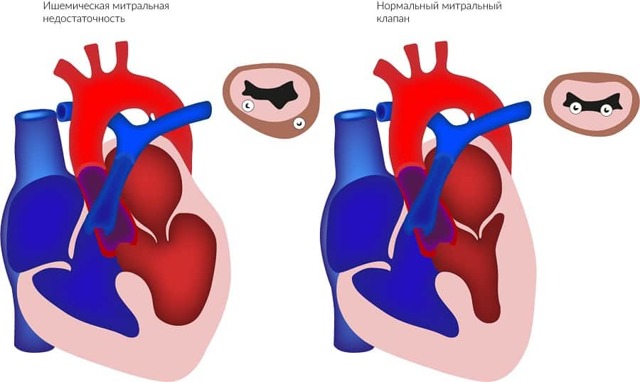

Митральная недостаточность

Пороки митрального клапана сердца развиваются также в виде клапанной недостаточности. Это приобретенная патология, при которой невозможно плотное закрытие створок. Из-за этого определенный объем крови возвращается в полость предсердия, что способствует развитию гипертрофических изменений в левом желудочке и застойных процессов в сосудах.

Митральный порок, проявляющийся недостаточностью, довольно распространен среди представителей мужского пола. Патология может сочетаться со стенозом.

- Развитию болезни способствуют инфекционные, воспалительные и аутоиммунные нарушения.

- У пациентов порок проявляется:

- одышкой в состоянии покоя и при физической активности;

- слабостью и повышенной утомляемостью;

- кашлем, усиливающимся, когда человек лежит;

- кровью в мокроте;

- ноющими болями в грудной клетке слева;

- скоплением жидкости в брюшной полости.

Диагностика и лечение

Митральный порок сердца начинают лечить после рентгена, кардиографии, фонокардиограммы, доплерографии. Для облегчения течения болезни используют медикаменты вроде:

- диуретиков;

- ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента;

- бета-адреноблокаторов;

- сердечных глюкозидов;

- антиагрегантов.

Препараты имеют ряд противопоказаний, среди которых беременность и грудное вскармливание, патологии печени, почек. Они облегчают работу сердца, но назначать их должен только врач.

В тяжелых случаях при значительном ухудшении самочувствия проводят клипирование или реконструкцию клапана, поврежденный также могут заменять протезом.

Метод лечения подбирают в зависимости от степени развития повреждений и состояния больного.

Порок митрального клапана: что это такое, основные виды и методы лечения

В фазу диастолы створки провисают вниз и кровь из левого предсердия поступает в левый желудочек. В фазу систолы, при сокращении, они поднимаются и закрывают левое атриовентрикулярное отверстие, тем самым препятствуя обратному забросу крови.

Виды нарушений и причины их возникновения

Причины врожденных пороков сердца:

- патологии беременности (инфекции, хронические заболевания матери, прием лекарственных средств, радиация);

- генетические нарушения (хромосомные мутации);

- нарушение дифференциации соединительной ткани.

Этиологией приобретенных митральных пороков являются:

- острая ревматическая лихорадка – ревматизм (в 85% случаев);

- инфекционный эндокардит;

- атеросклероз;

- сепсис;

- системные дефекты соединительной ткани (склеродермия, ревматоидный артрит с поражением внутренних органов).

Порок митрального клапана (ПМК) представляет собой:

- стеноз – cужение левого атриовентрикулярного отверстия вследствие сращения двустворчатого клапана, что препятствует нормальному току крови из левого предсердия в желудочек;

- недостаточность – неполное закрытие митрального отверстия из-за дефекта клапана и подклапанных структур, что сопровождается регургитацией крови из левого желудочка в предсердие.

К сожалению, зачастую в современной практике встречается комбинированный митральный порок сердца. При нем происходит сочетание стеноза с недостаточностью в различных вариантах преобладания одного порока над другим.

По степени тяжести выделяют дефект первой, второй и третей степени. Их разница заключается в выраженности обратного заброса в случае недостаточности (или сужения при стенозе), что обуславливает сложность клинических проявлений (соответственно, 1 степень самая легкая, 2 и 3 — более усугубленнные)

Комбинированный митральный порок

- Длительное повреждение структуры митрального клапана с перестройкой мышечного каркаса сердца ведет к развитию комплексных нарушений.

- Особенности комбинированного митрального порока:

- стеноз: во время сокращения предсердий не вся кровь попадает в желудочек из-за суженного просвета;

- недостаточность (регургитации): створки клапана не полностью смыкаются во время систолы желудочков, и часть крови попадает в предсердие;

- сочетание феноменов ведет к накоплению жидкости в верхней камере, растягивании стенки и развитию сердечной недостаточности с отеком легких.

- Клиническая характеристика заболевания — два патологических шума в области проекции двухстворчатого клапана, характерных для обоих пороков.

Ревматический митральный порок

Перенесенная в детстве острая ревматическая лихорадка – одна из основных причин развития клапанных пороков (чаще всего митрального и аортального) у взрослых людей.

Механизм развития патологии связан со стрептококковой инфекцией. После попадания возбудителя в организме вырабатывается иммунный ответ с выработкой специфических антител (нейтрализующих белков).

Однако, антигенное строение бактерии по белковой структуре «похоже» на ткани эндокарда, поэтому действие антител направлено на разрушение не только инфекционного возбудителя, но и собственных тканей клапанного аппарата сердца.

Симптомы, признаки и основные жалобы пациентов

В стадии компенсации, которая протекает без признаков сердечной недостаточности, пациенты не жалуются на свое самочувствие и длительное время могут не попадать в поле зрения врача. И уже только при развитии декомпенсации появляются следующие жалобы и признаки:

- одышка – связана с повышением давления в малом круге кровообращения (МКК);

- кровохарканье – вследствие пропотеванияформенных элементов крови при выраженном застое в венах МКК;

- тупые кардиалгии;

- перебои в работе кардиальной системы – сердцебиения, аритмии, фибрилляция предсердий, экстрасистолы.

Сочетанный (не комбинированный) порок митрального клапана очень быстро декомпенсируется, в результате чего к нему присоединяется застой крови в большом круге кровообращения, что клинически проявляет себя набуханием шейных вен, тяжестью в правом подреберье и увеличением печени (гепатомегалия), отеками нижних конечностей.

Диагностика

Внешний вид больного, у которого есть ревматический порок митрального клапана, имеет следующие признаки:

- типичный пациент имеет астеническое телосложение с неразвитой мышечной массой и холодными верхними конечностями;

- цианоз губ, подбородка, носа, ушей в сочетании с ярким синюшно — розовым румянцем на щеках и бледностью вокруг глаз (из-за расширения сосудов кожи и длительной гипоксемии).

Аускультативная картина митральных пороков достаточно яркая и грамотный специалист, владеющий этим методом, без труда сможет заподозрить данную патологию.

Результаты инструментальных обследований

Электрокардиография (ЭКГ) помогает выявить утолщение или повреждение миокарда, обнаружить изменение размеров полостей, верифицировать аритмии.

Рентген грудной полости — важен для диагностики дилатации полостей сердца и тяжести поражения бронхо–легочного дерева.

Однако «золотым стандартом» для выявления пороков сердца является эхокардиография. Ценность ультразвукового исследования определяется тем, что оно позволяет не только выявить степени сужения либо расширения атриовентрикулярного отверстия, оценить анатомию самих клапанов, а и дает данные о внутрисердечном кровообращении.

Лечение и последующее наблюдение больного

Основные цели терапии больных с пороками митрального клапана заключаются в облегчении общего состояния, увеличении качества и продолжительности жизни. На сегодняшний день лечение проводится комплексно, включая как прием медикаментов, так и хирургические процедуры.

Рекомендованы следующие группы препаратов: β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики, нитраты, антикоагулянты.

- Чрескожную баллонную вальвулопластику.

- Открытую комиссуротомию.

- Протезирование клапана.

Конкретную индивидуальную схему лечения и вид хирургической коррекции определяет только специалист, учитывая тип порока, степень развития, данные инструментальных исследований.

Безусловно, в дальнейшем пациент должен постоянно находиться под контролем специалистов, регулярно проходить периодические осмотры и тщательно выполнять врачебные рекомендации.

Очень важно проводить своевременную профилактику рецидивов ревматизма, которая осуществляется пожизненным применением бензилпенициллина.

Выводы

Патология митрального клапана может встречаться у людей любого возраста и часто приводит к развитию грозных осложнений, вплоть до летального исхода. Своевременное выявление данной патологии с последующим адекватным современным лечением может существенно увеличить продолжительность жизни пациентов и улучшить прогноз на выздоровление.

Пороки митрального клапана сердца: классификация, диагностика и лечение

Митральный порок сердца – группа дефектов митрального клапана, которые сопровождаются изменениями в его структуре и строении, что приводит к грубым нарушениям гемодинамики и кровоснабжения внутренних органов.

В норме митральный клапан представляет собой две створки эластичной ткани, которые являются специальными заслонками между левыми камерами сердца и препятствуют обратному току крови. Клапан по контуру окружен фиброзным кольцом. Кроме створок, он состоит из папиллярных мышечных волокон, а также хорд, что не допускают открытия клапанных заслонок в полость предсердия.

Какие бывают митральные пороки?

Митральные пороки сердца представляют собой дефекты двустворчатого клапана, который разделяет левые камеры сердца и обеспечивает нормальную гемодинамику, а также препятствует обратному забросу крови из желудочка в предсердие. В общей структуре митральных пороков выделяют стеноз, пролапс и недостаточность одноименного клапана.

Стеноз представляет собой сужение просвета митрального отверстия, которое возникает на фоне утолщения или сращение его створок.

Стенозированное митральное отверстие – наиболее распространенный митральный порок сердца, что формируется после инфицирования структурных элементов клапана и проявляется уменьшением эластичности и пропускной способности фиброзного кольца, образованием надклапанной мембраны, а также частичным сращением створок клапана.

Пролапс, как порок митрального клапана, или синдром Барлоу – дефект развития клапанного аппарата сердца, что проявляется прогибанием створок в полость левой предсердной полости во время сокращения и наполнения желудочка кровью. Подобный процесс сопровождается обратным током крови из нижних отделов сердца в верхние и нарушениями нормальной гемодинамики, которые носят название сердечная регургитация.

Некоторые специалисты расценивают незначительный пролапс митрального клапана без клинических проявлений за вариант возрастной нормы, что встречается у 7% молодых людей в период их активного роста и гормонального развития.

Митральная недостааточность – аномальный порок строения, когда створки клапана в диастолической фазе полностью не смыкаются и часть крови проникает назад в предсердие.

Дефект относится к приобретенным ПС, но могут встречаться и его врожденные формы.

Чаще диагностируется у представителей мужского пола и очень редко является патологией самостоятельной (в 90% случаев определяется вместе со стенозом митрального клапана).

Причины развития пороков

Пороки митрального клапана – довольно распространенное явление. Они могут быть врожденными и приобретенными.

Врожденные аномалии развития митрального клапана формируются еще на 5-8 неделе беременности и диагностируются примерно у 5 % новорожденных детей.

Чаще дефект двустворчатого клапана – заболевание приобретенное. Согласно статистическим данным, группа подобных недугов определяется у пациентов, которые в анамнезе перенесли ревматизм, тяжелые формы вирусных инфекций, страдают от системных болезней и многое другое.

Каждый порок имеет свои закономерности развития, от которых зависят клинические проявления патологичного состояния и степень нарушения функциональности клапана.

Причины развития стеноза митрального клапана

- генетическая предрасположенность

- перенесение будущей матерью в первом триместре беременности инфекционных заболеваний;

- дефекты развития плода.

- септический эндокардит;

- ревматизм (в 85% случаев);

- системные заболевания, включая склеродермию, системную красную волчанку и тому подобное;

- бруцеллез;

- частые ангины;

- сифилитическое поражение внутренних органов;

- вирусные, бактериальные и грибковые пневмонии.

Причины развития пролапса митрального клапана

- дефекты развития клапана сердца во время беременности;

- внутриутробное инфицирование плода.

- ревматический эндокардит;

- аутоиммунные заболевания;

- сепсис;

- инфекционные болезни, связанные с бета-гемолитическим стрептококком группы В (ангина, скарлатина, рожа и тому подобное).

Причины развития недостаточности митрального клапана

- аномалии внутриутробного развития структурных элементов клапана сердца;

- перенесенные во время беременности инфекционные заболевания.

- ревматизм;

- системные заболевания аутоиммунного происхождения;

- вирусные поражения верхних дыхательных путей;

- бактериальные бронхиты и пневмонии;

- запущенный пародонтоз;

- рассеянный склероз.

Клиническая картина

При СМК клинические проявления начинают волновать пациента, когда просвет фиброзного кольца сужается практически в два раза от своего выходного размера. В данном случае у больного человека появляются следующие симптомы заболевания:

- одышка;

- кардиалгии, которые усиливаются при физических нагрузках и волнении;

- кашель с кровохарканием;

- отеки нижних конечностей;

- акроцианоз (синюшность кончика носа, губ, ушей и тому подобное);

- появление «сердечного горба» — характерного выпячивания передней грудной стенки в зоне проекции сердца;

- частые приступы мерцательной аритмии;

- хронические бронхиты и пневмонии;

- общая слабость, недомогание, быстрая утомляемость и потеря работоспособности;

- появление симптома «кошачьего мурлыкания» (когда после физических нагрузок, приложив руку на область сердца, можно почувствовать его дребезжание);

- при аускультации появляется характерный диастолический шум и третий тон, который носит название «ритм перепела».

Практически у половины пациентов пролапс митрального клапана протекает бессимптомно и без вреда для здоровья, что свидетельствует об очень маленьких количествах крови, которая просачивается обратно в предсердие. Для тяжелых форм ПМК характерными являются такие клинические симптомы:

- чувство страха смерти и постоянное беспокойство;

- кардиальные боли после физических нагрузок, в стрессовых ситуациях и тому подобное;

- одышка, учащенное дыхание;

- периодическое головокружение, предобморочные состояния;

- повышенная утомляемость;

- гипертермия без проявлений инфекционных заболеваний;

- потливость;

- тахиаритмия;

- во время аускультативного обследования врач определяет наличие у пациента патологического систолического шума и появление «ритма перепела» — третьего тона.

Недостаточность митрального клапана при значительной регургитации проявляется характерной клинической картиной:

- кардиальные боли ноющего и сдавливающего характера;

- одышка в состоянии покоя, которая усиливается при горизонтальном положении тела;

- появление кашля с отделением кровавой мокроты;

- опухание нижних конечностей, тяжесть в животе, гепатомегалия, асцит;

- акроцианоз;

- набухание вен в области шеи;

- появление характерного выпячивания на передней грудной стенке в зоне проекции сердца;

- гипертрофия левых отделов сердца;

- приступы мерцательной аритмии;

- периодическое дрожание грудной клетки слева;

- в ходе аускультативного обследования у пациента диагностируется шум от закрытия митрального клапана, слабость тонов, систолический шум.

Как подтверждается диагноз?

Подтвердить митральный порок сердца врачу позволяют современные инструментальные методики, которые позволяют с точностью определить разновидность дефекта митрального клапана, степень выраженности функциональных и анатомических изменений. В диагностике митральных пороков клапанного аппарата сердца ключевую роль играют:

- ЭКГ-обследование, что позволяет оценить работу сердечной мышцы, очередность сокращения отделов сердца, а также выявить нарушения ритмичности работы органа и несвоевременное совращение его частей.

- эхокардиография или ультразвуковое обследование помогает установить наличие порока, оценить степень регургитации и изменения створок клапана;

- обзорная рентгенография органов грудной клетки позволяет увидеть увеличение размеров сердца, расширение верхних отделов легочных артерий, смещение пищевода и тому подобное.

Современные подходы к лечению

Лечение стеноза митрального клапана

При СМК пациентам предлагается консервативное и оперативное лечение дефекта.

Медикаментозная терапия, естественно, не способна устранить анатомические изменения створок клапана и фиброзного кольца, но может оказать положительный эффект на состояние гемодинамики и позволяет на время улучшить общее состояние пациента. В целях нормализации кровообращения больным со стенозом митрального клапана назначаются:

- сердечные гликозиды для улучшения сократительной функции сердца;

- бета-блокаторы, что нормализируют сердечный ритм;

- антикоагулянты для предупреждения образования тромбов внутри камер сердца;

- нестероидные противовоспалительные средства, что предупреждают обострение аутоиммунных процессов;

- мочегонные препараты, позволяющие вывести из организма лишнюю жидкость и ликвидировать отечность нижних конечностей.

В настоящее время единственным методом устранения стеноза митрального клапана остается хирургическое вмешательство, во время которого пациенту может быть проведена замена двустворчатого клапана или его пластика.

Лечение пролапса митрального клапана

Медикаментозная коррекция проявлений ПМК реализуется путем назначения пациенту следующих групп препаратов:

- бета-блокаторы для предупреждения приступов аритмии (подробнее о том как снять приступ аритмии читайте здесь);

- антиаритмические средства, которые позволяют добиться временной нормализации сердечного ритма;

- седативные препараты, что помогают больному успокоиться и снять нервное напряжение;

- транквилизаторы для устранения чувства страха и внутренней тревоги;

- гипотензивные препараты, которые предупреждают развитие гипертонии.

Оперативное лечение пролапса рекомендуется пациентам только в исключительном случае, когда порок является серьезной угрозой для нормальной жизнедеятельности человеческого организма.

Тяжелобольным пациентам предлагается баллонная вальвулопластика или полная замена клапана на протез.

Коррекция недостаточности митрального клапана

Как известно, вылечить полностью человека от митральной недостаточности с помощью лекарственных препаратов невозможно. Аптечные средства применяются при НМК только с целью устранения патологических симптомов и улучшения функционирования сердца. Пациентам, как правило, назначается стандартная схема медикаментозного лечения, которая содержит следующие средства:

- бета-блокаторы, что нормализуют ритм;

- ингибиторы АПФ для улучшения работы сердечной мышцы;

- мочегонные препараты, как средство борьбы с отеками;

- антиагреганты и антикоагулянты, что предупреждают образование тромбов;

- сердечные гликозиды.

Хирургическим путем митральную недостаточность устраняют с помощью замены клапана, его реконструкции или клипирования. Любой вариант лечения митральных пороков имеет свои достоинства и недостатки. Консервативная терапия не устраняет сам дефект тканей, а хирургическая коррекция нуждается в длительном реабилитационном периоде. Это и послеоперационное пребывание в кардиологическом стационаре, и домашняя реабилитация, а также физиотерапия и ЛФК.

Весь процесс выздоровления длится не менее 6 месяцев, но после этого человек может рассчитывать на долгую и полноценную жизнь.

Митральные пороки сердца: симптомы, лечение и профилактика

Слова «порок сердца» звучат страшно, особенно жутко их слышать от лечащего врача. Долгое время после первого описания этой патологии врачи и понятия не имели, как это лечить. К счастью, с той поры прошло много лет, и медицина шагнула далеко вперед, поэтому подобный диагноз больше не звучит, как приговор.

Порок сердца — это заболевание, характеризующееся нарушением строения клапанов сердца. Дефекты клапанов постепенно приводят к сердечной недостаточности.

Различают пороки врожденные (они формируются еще во внутриутробном развитии) и приобретенные (возникают после различных заболеваний).

По месту возникновения выделяются митральные пороки, пороки трехстворчатого клапана, аортальные пороки и пороки клапанов легочной артерии.

Чаще всего встречаются митральные пороки. Они возникают на двустворчатом (митральном) клапане, находящимся между левым предсердием и левым желудочком. Смысл пороков заключается в изменении площади отверстия. В норме площадь митрального отверстия 4-6 кв.см. Такой размер обеспечивает нормальный и достаточный кровоток, отличное самочувствие человека как в покое, так и при физической нагрузке. Уменьшение площади клапанного отверстия (стеноз) или его увеличение (недостаточность) приводит к нарушению кровообращения, появлению жалоб на нарушение работы сердца.

Чаще всего встречаются митральные пороки. Они возникают на двустворчатом (митральном) клапане, находящимся между левым предсердием и левым желудочком. Смысл пороков заключается в изменении площади отверстия. В норме площадь митрального отверстия 4-6 кв.см. Такой размер обеспечивает нормальный и достаточный кровоток, отличное самочувствие человека как в покое, так и при физической нагрузке. Уменьшение площади клапанного отверстия (стеноз) или его увеличение (недостаточность) приводит к нарушению кровообращения, появлению жалоб на нарушение работы сердца.

Митральный стеноз

Этот порок характеризуется сужением отверстия клапана. «Критическое» значение площади равно 1-1,5 см. Чем меньше площадь, тем больше симптомов болезни.

- К митральному стенозу могут привести

- — ревматическая лихорадка;

- — отложение кальция на створках клапана;

- — заболевания соединительной ткани (синдром Марфана);

- — миксома (доброкачественная опухоль) левого предсердия.

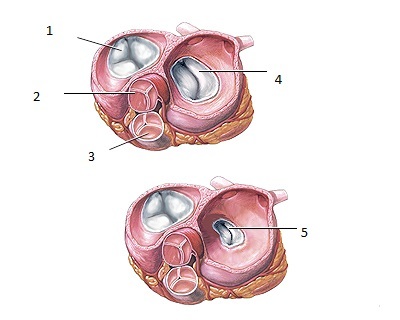

- Рис.

- 1 — трехстворчатый клапан;

- 2 — аортальный клапан;

- 3 — клапан легочной артерии;

- 4 — митральный клапан;

- 5 — стеноз отверстия митрального клапана.

Через суженное митральное отверстие кровь из левого предсердия в левый желудочек проходит с трудом: предсердию приходится больше и сильнее работать, чтобы протолкнуть кровь.

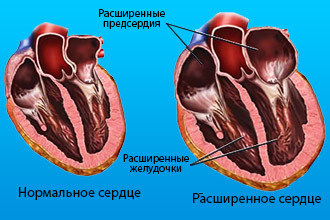

Такая усиленная работа приводит к увеличению предсердия. Постепенно развивается застой крови в легких, со временем увеличиваются и правые отделы сердца.

Увеличенное сердце хуже работает, развивается сердечная недостаточность.

Симптомы

На начальных этапах стеноз никак не дает о себе знать. Люди ощущают себя совершенно здоровыми, могут выполнять значительную физическую нагрузку. По мере прогрессирования порока появляется одышка (застой крови в легких), сначала только при движении, позже и в покое.

Примерно в то же время может появиться кашель с небольшим количеством мокроты; иногда наблюдается кровохарканье. Возникает немотивированная слабость, быстрая утомляемость, ощущение перебоев в сердце, разлитые боли в груди.

В запущенных случаях увеличенное сердце может сдавливать пищевод и гортань – изменяется голос и нарушается глотание.

Диагностика

Для людей с митральным стенозом характерен специфический внешний вид: бледное лицо, резко очерченный румяней щек с синюшным оттенком, цианоз губ и кончика носа. На передней грудной клетке – сердечный горб – так выпирает увеличенное сердце.

На руках неодинаковый пульс.

При тщательно проведенном врачом осмотре, как правило, не остается сомнений по поводу диагноза, потому что сердечные тоны и изменения клинико-лабораторных данных носят специфические изменения, которые сложно спутать с другими состояниями.

Лечение

На начальных стадиях развития применяются некоторые лекарства, помогающие наладить работу сердца. В более поздних стадиях и с прогрессированием заболевания лечение осуществляют хирургическим путем: рассечение сросшихся створок клапанов или замена искусственным клапаном.

Профилактика

Причина митрального стеноза почти в половине случаев – ревматическая лихорадка (старое название – ревматизм).

Заболеть ею можно при неправильном лечении банальной ангины (хотя не все люди, переболевшие ангиной, заболевают ревматизмом!), вызываемой стрептококком – он же вызывает и ревматическое повреждение клапанов сердца.

Предотвратить порок можно верным лечением ангины под контролем врача, с применением антибиотиков и последующими контрольными регистрациями ЭКГ.

Недостаточность митрального клапана

При этом пороке створки клапана не закрываются полностью, возникает обратный ток крови из левого желудочка в левое предсердие. Заболевания, могущие привести к этому виду порока, те же, что и при митральном стенозе. Встречается намного реже митрального стеноза.

Обратный ток крови, имеющий место при этом виде порока, растягивает левое предсердие, в котором скапливается слишком много крови. Какое-то время организм использует защитные механизмы, но когда его резервы истощатся, в легких застаивается кровь, и незначительно увеличиваются размеры правых отделов сердца. В запущенных случаях появляются выраженные признаки сердечной недостаточности.

Симптомы

Как и в случае с митральным стенозом, недостаточность клапана долгое время может никак не давать о себе знать. Часто такой диагноз бывает случайной находкой при ежегодном медицинском осмотре или при диспансеризации.

По мере прогрессирования порока появляются одышка при физической нагрузке, а потом и в покое, ощущение учащенного сердцебиения. Может появиться кашель со скудной мокротой.

Часто беспокоят боли в сердце: ноющие, колющие, давящие, причем они не обязательно связаны с физической нагрузкой.

Диагностика

Внешний вид таких пациентов не имеет особенностей. При осмотре врач вполне может заподозрить порок, который без труда подтверждается инструментальными методами обследования (ЭКГ, ЭХОКГ).

Лечение

Хирургическое: восстановление нормальных размеров клапанного кольца.

Профилактика

Такая же, как при митральном стенозе.

Выявлен митральный порок сердца: причины его появления, симптомы, лечение и профилактика

Митральный клапан сформирован двумя створками, прикрепленными к плотному кольцу. Выше него расположено левое предсердие, ниже – левый желудочек. В предсердие поступает насыщенная кислородом кровь из легочного круга, затем она через клапанное отверстие проникает в желудочек, а оттуда – в аорту.

Различают клапанную недостаточность и стеноз. Пролапс клапана относится не к порокам, а к малым аномалиям сердца, и у большинства пациентов не требует лечебных мероприятий.

Врожденные и приобретенные пороки

Большинство митральных пороков относится к приобретенным заболеваниям. Внутриутробные аномалии развития этого клапана составляют 0,4% среди всех врожденных пороков сердца.

Обычно они комбинируются с другими анатомическими нарушениями и в общей картине не играют существенной роли.

Причины такой патологии могут быть обусловлены генетическими аномалиями, внутриутробными инфекциями, но нередко их этиология остается неизвестной.

Сердце в норме

Приобретенные пороки митрального клапана развиваются у молодых людей, но часто диагностируются лишь у пожилых. Так как основная причина заболевания – ревматизм, то в последнее время митральные пороки встречаются все реже, поскольку заболеваемость ревматизмом снижается. Митральный порок сердца составляет около 1/10 части всех случаев сердечных заболеваний.

Рекомендуем прочитать об атеросклерозе аорты и клапанов. Вы узнаете об атеросклерозе как причине аортального стеноза, симптомах и последствиях патологии, других причинах сужения устья аорты, диагностике и лечении. А здесь подробнее о причинах возникновения тянущей боли в области сердца.

Виды пороков клапанов сердца

При сужении фиброзного кольца, составляющего основу клапана, возникает препятствие для кровотока — стеноз.

Стеноз митрального клапана

При деформации клапанных створок их полное смыкание невозможно. Когда желудочек сокращается, некоторый объем крови попадает в предсердие. Формируется недостаточность клапана.

При клапанной недостаточности возникает регургитация, врачи обозначают ее буквами MR. Это обратное поступление крови в предсердие, которое может иметь разную интенсивность (от минимальной I до максимальной III степени).

Встречаются относительные клапанные стеноз и недостаточность. Они развиваются при значительном растяжении камер сердца, например, при тяжелой гипертонии или дилатационной кардиомиопатии. Если фиброзное кольцо слабое, оно тоже растягивается, и створки начинают смыкаться неплотно. Возникает относительная митральная недостаточность.

Если кольцо не растянуто, оно не справляется с пропусканием большого объема крови между увеличенными камерами. Так образуется относительный митральный стеноз.

Причины митральных пороков сердца

Существует 2 главных этиологических фактора приобретенных митральных пороков – ревматизм и эндокардит.

Острая ревматическая лихорадка, обычно являющаяся осложнением обычной ангины, приводит к воспалению клапана – вальвулиту. В исходе воспалительного процесса появляется деформация и укорочение створок. Возникает клапанная недостаточность. Нередко одновременно клапанное отверстие кальцифицируется и сужается, развивается стеноз. Формируется сочетанный митральный порок.

Повторная ревматическая атака, которая нередко протекает практически бессимптомно, усиливает выраженность порока. Его проявления формируются медленно, в течение многих лет, в результате хронического вялотекущего воспалительного процесса.

Ревматизм может стать причиной редкого заболевания – синдрома Лютембаше (порок клапана в комбинации с врожденным дефектом межпредсердной перегородки).

При эндокардите происходит быстрая деструкция створок. Развивается изолированная клапанная недостаточность.

Редкие причины, вызывающие стеноз двустворчатого клапана:

- миксома (доброкачественная опухоль) предсердия;

- крупный тромб внутри него;

- тяжелая аортальная недостаточность.

Редкие причины, приводящие к клапанной недостаточности:

- системные болезни (волчанка, склеродермия);

- пролапс клапана при дегенеративном поражении створок и удерживающих их соединительнотканных нитей;

- инфаркт, аневризма сердца с повреждением мышц, удерживающих клапанные створки;

- гипертрофическая кардиомиопатия (обструктивный вариант);

- синдром Марфана;

- тяжелая гипертония, аортальная недостаточность, дилатационная кардиомиопатия.

Гемодинамические нарушения

Нормальная площадь отверстия двустворчатого клапана составляет 4 см2.

Митральный стеноз

Если при стенозе она уменьшается более чем вдвое, предсердие работает с перегрузкой, его стенки утолщаются, появляется их гипертрофия. Повышается давление в сосудах легких, которое постепенно становится необратимым. В итоге от перегрузки давлением страдают и правые сердечные камеры, не способные протолкнуть кровь в легочную систему кровообращения.

Люди с митральным стенозом плохо переносят учащение сердцебиения, которое появляется при повышении температуры, беременности, любой нагрузке.

Застой в легочных сосудах может осложниться отеком легких. Кроме этого, создаются условия для постоянных инфекций бронхов и легких.

В расширенном предсердии легко образуются тромбы, которые попадают в головной мозг, коронарные артерии, сосуды других органов, вызывая их инфаркты. Кроме того, нарушается внутрисердечная проводимость и возникает фибрилляция предсердий.

Так как через стенозированное клапанное отверстие проходит мало крови, ее недостаток ощущается и во всех артериях организма. Возникает слабость, похолодание конечностей, снижение давления.

Нарушения гемодинамики при митральном стенозе

Митральная недостаточность

При неплотном закрывании створок во время сокращений желудочка часть его содержимого выдавливается обратно в предсердие, образуя лишний объем и нагружая сердечную мышцу. Выброс крови в аорту долгое время остается нормальным, кровоснабжение других органов не страдает.

Из-за переполнения левых камер кровью они постепенно растягиваются, что вызывает прогрессирование митральной недостаточности.

Повышение давления в малом круге происходит лишь на самых поздних стадиях патологии, и оно выражено слабее, чем при стенозе.

Причины для обращения к врачу

Митральный порок умеренной выраженности долгие годы протекает бессимптомно. Затем появляются жалобы:

- одышка при нагрузке, на фоне лихорадки или при эмоциональном возбуждении;

- ночные приступы удушья, вынуждающие больного садиться в постели;

- кашель с прожилками крови, тяжесть в груди;

- головокружение, обморочные состояния;

- быстрая утомляемость.

Жалобы при клапанной недостаточности:

- постепенно усиливающаяся слабость, одышка;

- ночное затруднение дыхания;

- иногда появление крови при кашле.

При появлении подобных симптомов необходимо обратиться к кардиологу. Срочная медицинская помощь требуется при развитии инфаркта, инсульта, фибрилляции предсердий, острой недостаточности кровообращения.

Диагностика патологии

Проводится тщательный сбор анамнеза с уточнением, болел ли человек ревматизмом. При внешнем осмотре у больных со стенозом клапана можно заметить синюшный румянец.

Заподозрить патологию можно при тщательной аускультации. Кровь, с шумом проходящая через стенозированное клапанное отверстие или возвращающаяся из желудочка в полость предсердия, создает отчетливые звуковые феномены.

Диагностика митрального порока основана на результатах дополнительных методов. Прежде всего это ЭхоКГ (УЗИ сердца) с допплерографией. Исследование дает возможность визуализировать клапаны, оценить состояние створок, определить площадь клапанного кольца, скорость кровяного потока, регургитацию в предсердие и многие другие характеристики.

Эхограмма: порок митрального клапана

ЭКГ не всегда выявляет заболевание. Иногда при стенозе есть признаки увеличения левого предсердия, правого желудочка и фибрилляции предсердий.

Иногда возникает необходимость в рентгенографии пищевода с его контрастированием (позволяет определить расширение отделов сердца) или ангиографии при подготовке пациента к операции.

Лечение митрального порока сердца

При стенозе необходимо исключить тяжелые нагрузки и стрессы. При умеренной выраженности патологии женщина может беременеть и рожать. При тяжелой степени стеноза беременность противопоказана.

Вынашивание плода прерывают, если в течозникли осложнения:

- мерцательная аритмия;

- инфаркт, инсульт или другие тромбоэмболические осложнения;

- острая сердечная недостаточность.

Если женщине проведена операция на клапане, беременеть ей можно через год после вмешательства.

Лечение медикаментами проводят при появлении осложнений: фибрилляции предсердий, сердечной недостаточности, тромбоэмболий. Применяются бета-блокаторы, дигоксин (при фибрилляции), антиагреганты, антикоагулянты.

Особое внимание уделяют профилактике повторных ревматических эпизодов.

Все пациенты должны быть осмотрены кардиохирургом. При митральном стенозе назначаются такие вмешательства:

- комиссуротомия – разделение частично соединенных створок;

- вальвулопластика – восстановление формы клапанных створок;

- протезирование с помощью биологического или механического импланта;

- баллонная вальвулопластика – раздвигание сросшихся створок путем введения в клапанное кольцо раздувающегося баллона.

- При митральной недостаточности проводят вальвулопластику и клапанное протезирование.

- На поздних стадиях патологии хирургические вмешательства неэффективны.

- О том, как проводят операцию по замене митрального клапана при его недостаточности, смотрите в этом видео:

Прогноз для больных со стенозом

Даже незначительный митральный стеноз постепенно прогрессирует из-за повторяющихся ревматических эпизодов. В дальнейшем смерть больных наступает от тромбоэмболических осложнений (инфаркт, инсульт), а также на фоне сердечной недостаточности. Своевременно проведенная операция улучшает выживаемость таких пациентов.

Митральная недостаточность многие годы не беспокоит больного, а затем медленно прогрессирует. Причина летального исхода — сердечная недостаточность.

Рекомендуем прочитать об осложнениях инфаркта миокарда. Вы узнаете о стадиях инфаркта миокарда, классификации осложнений, их лечении, профилактических мерах. А здесь подробнее об одышке при сердечной недостаточности.

Профилактика

Главные причины митрального порока – ревматизм и эндокардит. Поэтому профилактика заболевания сводится к предупреждению этих состояний:

- своевременное лечение заболеваний миндалин, носоглотки, кариеса зубов;

- закаливание, полноценное питание, укрепление защитных сил, начиная с детства;

- отказ от курения и злоупотребления спиртными напитками.

Для профилактики осложнений патологии необходимо регулярно наблюдаться у кардиолога или ревматолога, принимать назначенные препараты (это могут быть антикоагулянты или средства для борьбы с сердечной недостаточностью).

Митральные пороки долго протекают бессимптомно, но в дальнейшем приводят к необратимому нарушению работы сердца. Поэтому необходима своевременная хирургическая коррекция таких нарушений.