Такое образование имеется у 5% людей, но в подавляющем большинстве случаев не обнаруживается, то есть протекает бессимптомно. Когда аневризма проявляет себя, возникают неврологические расстройства по типу опухолеподобных или похожие на инсульт (при разрыве). Обнаруживается патология в ходе специализированного инструментального исследования. Лечится исключительно хирургически.

Что такое аневризма

Любая артерия, от аорты до самых мелких, представляет собой трехслойную трубку. Внутренний слой, или интима – это эндотелий (клетки эпителия), средний состоит из эластических и мышечных волокон.

Наружный является смесью коллагеновых и соединительных волокон. Если один из них истончается или повреждается, под давлением крови сосудистая стенка выпячивается наружу.

Образуется пузырь – аневризма – который представляет серьезную угрозу для здоровья.

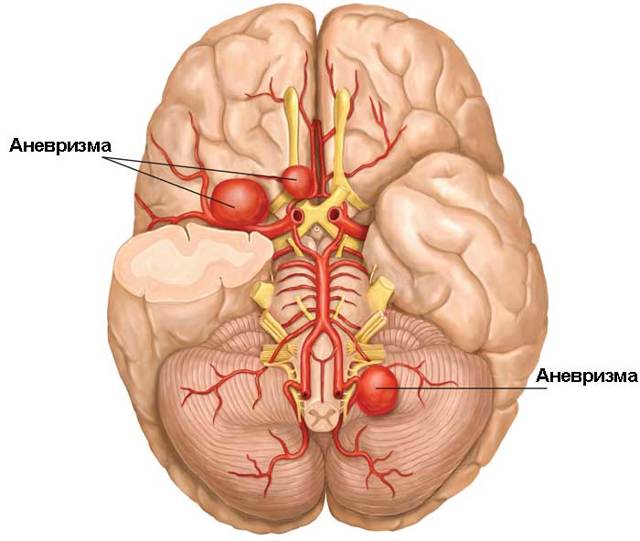

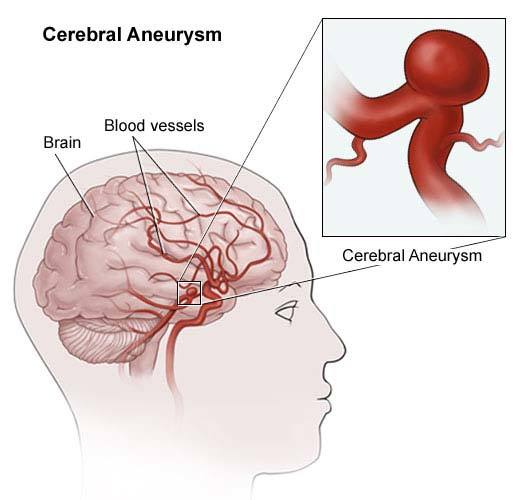

Чаще всего дефекты стенки артерий проявляются в месте их ответвлений, где давление крови выше всего. Аневризма головного мозга состоит из трех структурных элементов: шейки, тела, купола.

В области шейки выпячивание имеет трехслойное строение, а его купол состоит только из интимы. Именно в этом месте наиболее вероятен разрыв.

По статистике он случается преимущественно у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, составляя более 80% от всех случаев кровоизлияний в мозг.

Классификация

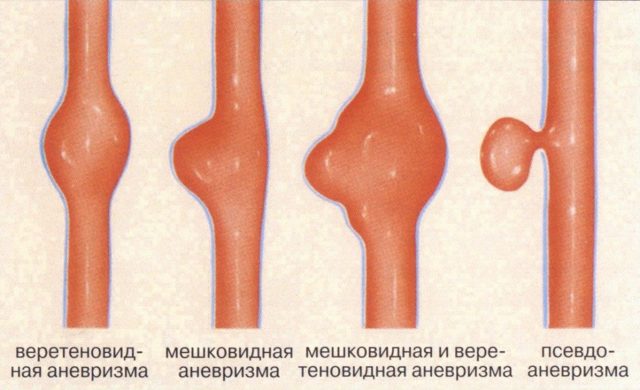

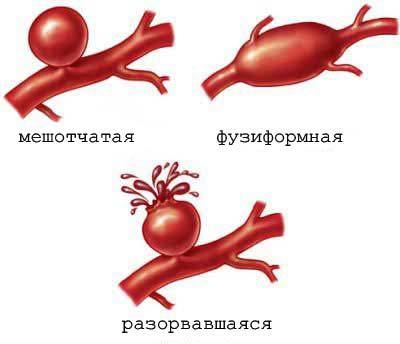

Аневризмы подразделяются по строению на две группы. Они могут быть веретенообразными либо мешотчатыми. В первом случае имеют вид равномерного расширения участка сосуда. Во втором – выпячиваются с одной стороны, образуя своеобразный пузырь. Мешотчатые могут состоять из одной или нескольких камер и встречаются гораздо чаще, чем веретенообразные.

Существует еще одна классификация — по месту нахождения аневризмы сосудов головного мозга. Она может локализоваться в вертебро-базилярной системе либо на следующих артериях: передней или средней мозговой, а также на внутренней сонной.

Более чем в десятой части случаев диагностируются множественные выпячивания, на нескольких сосудах одновременно. По размеру различают образования милиарные, диаметр которых не превышает 3 мм, малые – не более 1 см, средние – от 1 до 1,5 см, большие – до 2,5 см.

Если размер превышает 25 мм, речь идет о так называемой гигантской аневризме.

Причины

Патология может иметь врожденный либо приобретенный характер. Дефекты сосудистой стенки вследствие аномалий внутриутробного развития часто сопровождаются другими заболеваниями. К ним относятся врожденная коарктация аорты, множественные кисты почек, артериовенозные мальформации, недоразвитость соединительной ткани.

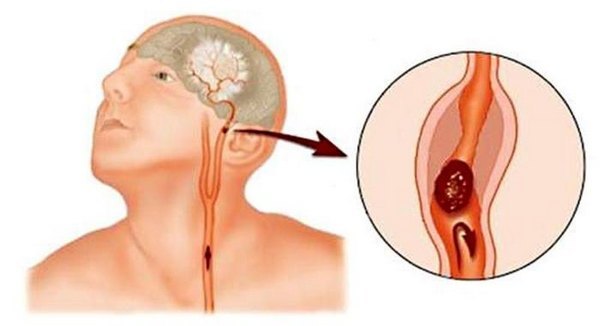

Приобретенные изменения – результат различных черепно-мозговых травм или перенесенных заболеваний. Аневризма сосудов головного мозга часто развивается на фоне гипертонии, атеросклероза, гиалиноза.

Если выпячивание образовалось после занесения в артерию инфекционного эмбола, оно называется микотическим. Кроме того, аневризмы формируются из-за неравномерности кровотока или артериальной гипертензии.

Симптомы

В большинстве случаев небольшое расширение участка артерии себя никак не проявляет. Такую аневризму чаще всего обнаруживают случайно или в ходе планового обследования.

Когда клинические признаки появляются, они по течению подразделяются на опухолеподобные либо апоплексические.

В первом случае образование быстро увеличивается в размерах, по мере роста сдавливая расположенные поблизости структуры мозга.

Все симптомы складываются в стандартную клиническую картину опухоли и напрямую зависят от местоположения выпячивания. Обычно аневризма опухолеподобного типа локализуется в кавернозном синусе или в районе хиазма – перекрестка зрительных нервов.

Расположенный в хиазмальной области дефект стенки артерии негативно влияет на зрительную функцию: снижается острота зрения, нарушаются его поля. Длительно существующая и достаточно крупная аневризма головного мозга нередко приводит к атрофии нерва с последующей полной слепотой.

Если она дислоцируется в кавернозном синусе, который расположен в основании черепа и регулирует венозный отток от глазниц и мозга, появляется парез черепно-мозговых нервов.

Когда затронуты 3-я, 4-я и 6-я пара, возникают глазодвигательные нарушения типа косоглазия, невозможности сфокусировать взгляд на предмете.

Поражение ветвей тройничного нерва проявляется характерной симптоматикой его невралгии. В запущенных случаях деформируются даже костная ткань черепа, что выявляется в ходе рентгенографического исследования.

Когда заболевание протекает по апоплексическому типу, какие-либо клинические признаки чаще всего отсутствуют. Апоплексическая аневризма обнаруживается только после ее разрыва и кровоизлияния в мозг. Из симптомов, которые могут предшествовать этому, изредка упоминаются болезненные ощущения в области глазниц и лба.

Разрыв аневризмы

Когда выпячивание разрывается, прежде всего появляется очень выраженная головная боль. В первое время она может ощущаться локально, там, где находится повреждение. Затем постепенно болезненные ощущения становятся диффузными, охватывая голову целиком. К ним присоединяются следующие признаки кровоизлияния:

- Тошнота с многократно повторяющейся рвотой.

- Повышение чувствительности и тонуса затылочных мышц.

- Симптом Кернига – невозможность разогнуть приподнятую, согнутую в колене ногу (в положении лежа).

- Симптомокомплекс Брудзинского, когда при надавливании на разные точки тела непроизвольно двигаются конечности.

- Потеря сознания на различные по продолжительности периоды времени.

- Расстройства психики (от незначительных до выраженных), приступы по типу эпилептических.

Кровоизлияние между мозговыми оболочками – субарахноидальное – вызывает продолжительный спазм расположенных поблизости артерий. В большинстве случаев он приводит к поражению мозгового вещества, как при ишемическом инсульте.

Если при разрыве аневризмы сосудов головного мозга кровь попадает в его желудочки или вещество, к общей симптоматике присоединяется очаговая. Конкретные признаки зависят напрямую от локализации повреждения. Когда оно располагается в районе бифуркации сонной артерии, страдает зрительная функция.

Поражение передней мозговой артерии приводит к психическим расстройствам с одновременными парезами ног, а средней – к нарушениям речи и параличу противоположной стороны туловища.

Аневризма, находящаяся в вертебро-базилярной системе, в результате разрыва дает нарушение координации, дисфагию, частые колебания глаз, парез тройничного и лицевого нервов.

Частота субарахноидальных кровоизлияний составляет около 80% от общего количества. Внутримозговые гематомы встречаются реже, однако имеют более выраженные негативные последствия.

Наиболее опасно излитие крови в желудочки, поскольку следствием чаще всего становится летальный исход.

При кровоизлиянии в кавернозный синус, находящийся за пределами твердых оболочек, мозговое вещество не повреждается.

Диагностика

Обнаружить аневризму сосудов головного мозга, если она небольшого размера и не проявляется клинически, можно только случайным образом. Бессимптомное заболевание в большинстве случаев выявляется на специальных обследованиях, которые проводятся по другому поводу. Если появляются патологические симптомы, обращаться нужно к неврологу.

Диагностика начинается со сбора анамнеза на основании жалоб пациента. Затем делается неврологический осмотр, в ходе которого на основании специфических тестов определяется локализация аневризмы.

Следующий диагностический этап – это инструментальное обследование. Оно включает следующие манипуляции:

- Рентгенография, с помощью которой удается обнаружить характерные деформации костей черепа в его основании. Петрифицированные выпячивания, в которых откладываются соли кальция, тоже видны на рентгене.

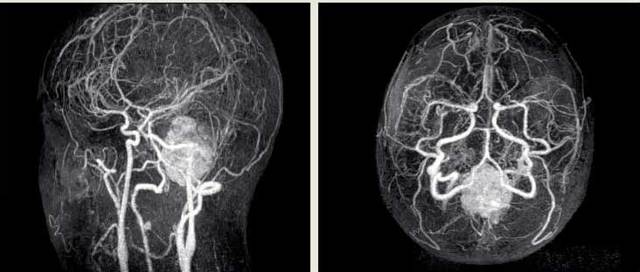

- Магнитно-резонансная и компьютерная томография – более информативные методы обследования мозга, однако для подтверждения диагноза их может оказаться недостаточно.

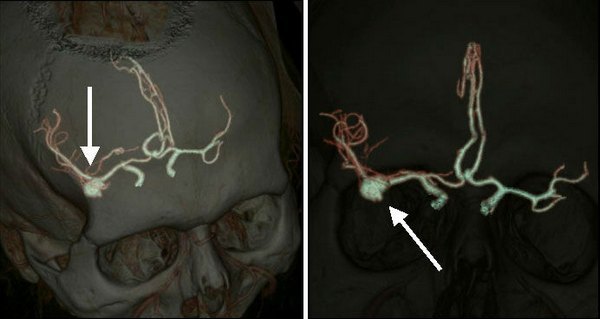

- Ангиография дает наиболее полную картину состояния сосудов без введения в них контрастных веществ. С ее помощью получают объемное изображение поврежденной артерии, что позволяет судить о разновидности, размерах и форме выпячивания.

Если нет возможности воспользоваться высокоточным оборудованием, выполняется люмбальная пункция (забор ликвора). По наличию в спинномозговой жидкости крови делается заключение о внутримозговом либо субарахноидальном кровоизлиянии.

Особое внимание уделяется дифференциальной диагностике, поскольку при аневризме головного мозга симптомы могут быть схожи с другими заболеваниями.

В их число входят опухоли, абсцессы или кисты, если патология протекает по опухолеподобному типу.

В случае апоплексических признаков проводится дифференциация от ишемического инсульта, приступа эпилепсии, менингита, транзиторных ишемических атак (спазма).

Лечение

Лечится аневризма преимущественно хирургически, поскольку такое образование требует удаления. Однако если выпячивание небольших размеров, не проявляется клинически, то невролог ограничивается систематическим наблюдением.

Пациент с таким диагнозом ставится на учет, регулярно обследуется. Дополнительно предпринимаются меры по устранению причин, спровоцировавших патологию.

Если наблюдается увеличение аневризмы головного мозга с возрастающим одновременно риском ее разрыва, делается операция по одной из современных методик.

Общие рекомендации

Ведущие причины возникновения данного заболевания – атеросклероз, гипертония, сахарный диабет. Если имеются хронические патологии, необходимо лечить их, а также скорректировать образ жизни. Прежде всего, следует отказаться от курения и сократить потребление алкоголя. Эти вредные привычки крайне негативно сказываются на состоянии сосудов при всех перечисленных диагнозах.

Переход на здоровое питание – одно из важнейших условий стабилизации состояния и эффективности медикаментозной терапии основных заболеваний.

Из рациона необходимо исключить вредные жирные продукты, минимизировать потребление сахара, есть больше свежих овощей с фруктами, нежирного мяса, молочных продуктов.

Термическая обработка тоже имеет значение: желательно варить, тушить или запекать блюда, а от жареного отказаться.

Обязательны умеренные физические нагрузки. Если спорт противопоказан, нужно больше двигаться, гулять по улице, подниматься по лестнице без лифта. Эффективна специальная гимнастика, нормализующая кровообращение, восстанавливающая мышечный и сосудистый тонус. Кроме того, при аневризме головного мозга очень важно сохранять стабильный эмоциональный фон, меньше нервничать, избегать стрессов.

Медикаменты

Вылечить саму патологию таблетками или инъекциями невозможно, однако в большинстве случаев медикаментозная терапия необходима. Лекарства назначаются в соответствии с установленной причиной аневризмы:

- Если сосудистая стенка истончается из-за атеросклероза, применяются специальные препараты для понижения уровня холестерина. В их число входят никотиновая кислота, статины, секвестранты желчных кислот. За счет нормализации липидного обмена замедляется процесс отложения холестериновых бляшек и деформации артерий.

- При наличии гипертонии обязателен прием лекарств, понижающих артериальное давление. Они уменьшают риск разрыва имеющейся аневризмы головного мозга и формирования новых.

- Антибиотики используются, если причиной патологии становится инфекционный эмбол. Антибиотикотерапия предназначена для лечения инфекционно-воспалительного процесса, вызвавшего патологические изменения сосудов.

В случае разрыва с кровоизлиянием проводится медикаментозная терапия как при геморрагическом инсульте.

Внутривенно применяются препараты для стабилизации внутричерепного давления, артериального, снижения проницаемости сосудов, а также гемостатики, барбитураты. Параллельно ставится вопрос о целесообразности хирургического лечения.

Врачи на основании информации о местоположении, объеме кровоизлияния назначают операцию либо продолжают лечить медикаментами.

Хирургическое вмешательство

Самая эффективная методика лечения аневризмы головного мозга – микрохирургическая операция по ее удалению. Применяются следующие способы разной степени инвазивности.

Клипирование шейки выполняется микрохирургическим методом после трепанации черепа. Через отверстие диаметром не более 4 см вскрываются мозговые оболочки, аневризма выделяется, а на ее шейку накладывается специальная клипса.

Таким образом просвет выпячивания перекрывается.

Эндоваскулярная окклюзия – менее травматичная операция, показанная пациентам пожилого возраста, а также при наличии соматических заболеваний или глубоком расположении аневризмы в тканях мозга, ее веретенообразной форме. Через надрез в бедренной артерии в полость аневризмы вводится микроспираль, тромбирующая ее, либо баллон-катетер, перекрывающий просвет.

Если имеются мальформации, показаны методы транскраниального, радиохирургического удаления. Применяются также стереотаксическая термокоагуляция, искусственное тромбирование выпячивания с помощью коагулянтов.

Если аневризма разрывается, может потребоваться хирургическое удаление гематомы. Оно проводится посредством стереотаксической аспирации или эндоскопической эвакуации.

В случае желудочкового кровоизлияния делается вентрикулярное дренирование.

Народные средства

Применение рецептов нетрадиционной медицины избавиться от аневризмы сосудов головного мозга не поможет. Однако стабилизировать кровоток и давление, уменьшить концентрацию сахара, холестерина в крови народными средствами можно. Самыми безопасными и эффективными считаются следующие:

- Чтобы снизить уровень сахара, используются отвар зерен овса или семян льна, смесь из молотой гречки с кефиром, лимонный сок с куриными яйцами. Полезны также травы – зверобой, полынь, бессмертник и прочие.

- Для уменьшения концентрации холестерина тоже применяется фитотерапия (эффективны золотой ус, толокнянка, женьшень, одуванчик). Особенно действенны мед, продукты пчеловодства, льняное масло, чеснок, лимоны.

- Стабилизировать давление помогут имбирь, молочно-чесночный напиток, травяные чаи с добавлением меда.

Важно помнить, что народные рецепты – только дополнение к основному лечению. Кроме того, все методы терапии в домашних условиях нужно обязательно согласовывать с врачом.

Прогнозы

Перспективы пациента с аневризмой оцениваются по многим параметрам. Имеют значение размер, локализация и характер выпячивания, его тенденции к увеличению.

Если образование небольшое, не растет и никак не проявляется, можно прожить всю жизнь без разрыва или операции. Наличие хронических заболеваний, негативно сказывающихся на состоянии сосудистой стенки, прогнозы ухудшает.

В этом случае риск разрыва или формирования новой аневризмы многократно возрастает.

Согласно статистическим данным, разорвавшееся выпячивание приводит к смерти в диапазоне от 30 до 50% всех случаев. Среди выживших около трети приобретают стойкую инвалидность, а у четверти кровоизлияния происходят повторно. При этом второй разрыв приводит к летальному исходу уже гораздо чаще – в 70% случаев.

Аневризма головного мозга: причины, симптомы, лечение

Аневризма сосудов головного мозга (также называется внутричерепной аневризмой) представляется как небольшое аномальное образование в сосудах мозга. Это уплотнение может активно увеличиваться за счёт наполнения кровью. До своего разрыва такая выпуклость не несёт опасности или вреда. Она лишь оказывает незначительное давление на ткани органа.

Онлайн консультация по заболеванию «Аневризма сосудов головного мозга».

Задайте бесплатно вопрос специалистам: Невролог, Хирург.

Когда случается прорыв аневризмы, кровь проникает в ткани мозга. Этот процесс имеет название – кровоизлияние. Не все аневризмы могут осложниться кровоизлиянием, а лишь некоторые её виды. К тому же, если патологическая выпуклость довольно маленькая по размерам, то обычно она не приносит никакого вреда.

Аневризмы могут возникнуть в любом месте кровеносных сосудов, питающих головной мозг. Возраст человека не имеет значения.

Но все же стоит отметить, что чаще всего подвержены болезни люди среднего и старшего возраста, у детей диагностируется очень редко.

Медики отмечают, что новообразование в сосуде мозга появляется у мужчин реже, чем у представительниц прекрасного пола. Зачастую в группу риска попадают люди от тридцати до шестидесяти лет.

Разрыв аневризмы сосудов мозга становится «благоприятной почвой» для инсультов, повреждений ЦНС или более плачевных последствий. Примечательно, что после одного разрыва такое патологическое образование может появиться и лопнуть повторно.

Этиология

На сегодня учёными не до конца выяснены факторы появления аневризм в сосудах головного мозга. Но практически все «светлые умы» сходятся в том, что факторы возникновения могут быть:

- естественными — к которым относят генетические аномалии в формировании волокон сосудов в мозге и другие аномальные процессы, которые могут ослабить стенки сосудов. Все это может приводить к возникновению новообразований;

- приобретёнными. Таких факторов множество. В основном это черепно-мозговые травмы. Нередко аневризмы возникают после перенесённых тяжёлых инфекций или заболеваний, которые неблагоприятно повлияли на состояние стенок сосудов, питающих головной мозг.

Аневризма сосудов головного мозга

Многие клиницисты уверены, что самой распространённой причиной появления аневризмы сосудов головного мозга является наследственность.

Редко причинами возникновения образования в сосудах мозга может стать:

- ранение головы;

- возросшее кровеносное давление;

- инфекции или опухоли;

- скопление холестерина на стенках сосудов головного мозга;

- пристрастие к никотину;

- беспорядочное употребление наркотиков;

- облучение человека.

Разновидности

Выделяют несколько типов аневризм сосудов головного мозга, которые могут различаться по многим факторам.

По форме они бывают:

- мешотчатыми. Исходя из названия, имеет вид маленького мешка, наполненного кровью, который прикреплён к артерии в головном мозге. Самый часто встречающийся вид аневризмы у взрослых. Бывает однокамерной или же может состоять из нескольких камер;

- боковыми. Представляет собой опухоль, локализующуюся непосредственно на стенке сосуда;

- веретенообразными. Возникает из-за расширения стенки сосуда на определённом его участке.

По размерам аневризмы бывают:

- милиарные — не достигают трёх миллиметров;

- малые – до десяти миллиметров;

- среднего размера – до пятнадцати миллиметров;

- большие – от шестнадцати до двадцати пяти миллиметров;

- очень большие – более двадцати пяти миллиметров.

По месту возникновения различают аневризмы:

- передней артерии мозга;

- средней мозговой артерии;

- внутри сонной артерии;

- вертебро-базилярной системы.

Симптомы

Аневризма сосудов головного мозга маленьких объёмов появляется и протекает без проявления симптомов. Но это ровно до того времени, пока образование не начнёт увеличиваться в размерах и давить на сосуды (до своего полного разрыва).

Аневризмы среднего размера (которые не изменяются в величине) не доставляют неприятных ощущений и не вызывают выраженных симптомов.

Большие образования, которые постоянно растут, оказывают большое давление на ткани и нервы мозга, что и провоцирует проявление яркой клинической картины.

Но наиболее яркая симптоматика проявляется при аневризме сосудов головного мозга крупного размера (вне зависимости от места образования). Симптомы:

- болезненные ощущения в глазах;

- понижение зрения;

- затекание лица;

- понижение слуха;

- увеличение только одного зрачка;

- неподвижность мышц лица, только не всего, а с одной стороны;

- головные боли;

- судороги (при гигантских аневризмах).

Симптомы, которые зачастую предшествуют разрыву:

- двоение в глазах при взгляде на предметы или людей;

- сильное головокружение;

- шум в ушах;

- нарушение речевой активности;

- понижение чувствительности и слабость.

Симптомы, свидетельствующие о том, что произошло кровоизлияние:

- резкая интенсивная боль в голове, которую невозможно терпеть;

- повышенное восприятие света и шума;

- парализуются мышцы конечности на одной стороне тела;

- изменение в психическом состоянии (тревога, беспокойство и т. д.);

- снижение или полная потеря координации движений;

- нарушение процесса испускания мочи;

- кома (только в тяжёлой форме).

Осложнения

Во многих случаях аневризма может не проявлять себя и человек живёт с ней многие годы, даже не подозревая о её наличии. Точное время, когда аневризма разорвётся, тоже не представляется возможным узнать, поэтому и осложнения от её деструкции могут быть тяжкими.

Летальный исход наблюдается практически в половине клинических случаев, если произошло кровоизлияние. Инвалидами на всю жизнь становится примерно четверть тех, у кого была обнаружена аневризма. И всего лишь пятая часть людей, перенёсших разрыв аневризмы, могут остаться трудоспособными. Осложнения аневризмы следующие:

- инсульт;

- гидроцефалия;

- повреждения мозга необратимого характера;

- отёк мозга;

- нарушения речи и движения;

- может появиться эпилепсия;

- уменьшение или прекращение кровоснабжения определённых участков головного мозга, что приведёт к ишемии его тканей;

- постоянное агрессивное состояние больного.

Диагностика

Очень редко, чаще в случае планового осмотра или диагностики других болезней, можно обнаружить такое новообразование до его разрыва. Диагностические меры применяются зачастую после разрыва аневризмы. Методики диагностирования:

- ангиография – рентген с контрастом, позволяет увидеть на снимке головной мозг полностью, и тем самым рассмотреть, где локализуется образование;

- КТ головного мозга – определяет, в какой из частей головного мозга случился разрыв и число поражённых тканей и сосудов;

- КТ-ангиография – совмещение двух вышеуказанных методов;

- МРТ головного мозга – показывает более точную картину сосудов;

- ЭКГ;

- забор жидкости, находящейся между спинным мозгом и мембранами, которые его окружают.

Аневризма сосудов головного мозга при проведении КТ-ангиографии

Кроме аппаратного обследования, проводится детальнейший опрос больного, для выяснения основных симптомов, беспокойств самого человека, наличие дополнительных травм или заболеваний и т. п. После чего врач проведёт полный осмотр больного и направит его на сдачу анализов.

Лечение

В наше время самым эффективным методом лечения аневризмы является операбельное вмешательство. Лекарственные методы терапии проводятся только для профилактики и стабилизации больного, потому что фармацевтические лекарства не уничтожат аневризму, а лишь снизят риск её разрыва.

В современной медицине есть несколько операций, направленных на устранение аневризмы из головного мозга.

Методики операбельного лечения:

- краниотомия и клипирование аневризмы головного мозга. Вмешательство заключается во вскрытии черепа и установке зажима на шейку образования, что сохранит образование целым и не даст ему лопнуть. После постановки зажима аневризма отмирает, и её замещают восстановительной тканью;

- эндоваскулярное вмешательство. Проводится в середине сосудов, так, чтоб подобраться к аневризме можно было изнутри. Операция проводится через наблюдение по рентгеновскому аппарату. Когда врач достаёт катетером до места с аневризмой, он вводит туда спираль, которая приведёт к её отмиранию. Такой метод можно использовать и после разрыва аневризмы.

Клипирование аневризмы головного мозга

До разрыва аневризмы и при её маленьких размерах только пациент решает, как проводить лечение, делать операцию или нет. Решение должно быть основано только на консультациях врача, который предоставит детальную информацию о возможных исходах операции или отказе от неё.

Самолечение при аневризме сосудов головного мозга запрещено.

Профилактика

Профилактические методы предотвращения развития аневризмы и её разрыва сводятся к своевременному удалению данного образования. Профилактика направлена на снижение риска развития кровяного мешка в сосудах мозга. Профилактические мероприятия состоят из:

- полного отказа от курения и спиртного;

- контроля АД;

- постоянных физ. упражнений и нагрузок;

- избегания травмоопасных видов спорта;

- периодического прохождения полного осмотра у врача;

- приёма лекарств, назначенных врачом.

Профилактику можно проводить народными методами. Наиболее эффективными средствами являются:

- фреш из свекольного сока;

- настойка из жимолости;

- отвар кожуры картофеля;

- корень валерианы;

- напиток из кукурузной муки;

- отвар из чёрной смородины;

- настои пустырника и бессмертника.

Не стоит проводить профилактику только народными методами и тем более отдавать им предпочтение. Они будут полезны только в сочетании с медикаментами.

Для того чтобы аневризма вновь не образовалась, нужно выполнять простые действия:

- следить за артериальным давлением;

- придерживаться диеты;

- регулярно проходить осмотр врача и принимать прописанные им лекарства.

Аневризма

Определенные виды аневризм, особенно если образование имеет сравнительно небольшие размеры, не способны привести к каким-либо осложнениям или кровоизлиянию в мозг. Тем не менее, если патология стенок приобретает большой объем, риск ее разрыва и последующих проблем очень высок. Аневризма может развиться в любом сегменте головного мозга, однако чаще всего такое образование выявляют между основанием черепа и нижней поверхностью мозга, в месте, где от артерии отходят более мелкие ветви сосудов.

Причины появления аневризмы

Сосудистая аневризма может возникнуть при врожденной патологии стенок кровеносных сосудов. Кроме того, очень часто внутричерепную аневризму диагностируют у людей, у которых присутствуют некоторые генетические нарушения – к примеру, болезни соединительных тканей, нарушения системы кровообращения, поликистоз почек, врожденный артериовенозный порок и др.

Среди более редких причин сосудистой аневризмы стоит отметить ранение либо травму головы, инфекционные болезни, повышенное кровяное давление, атеросклероз, опухоль.

Также сюда относятся и другие заболевания кровеносной системы, и вредные привычки – злоупотребление спиртными напитками, наркотиками и курение.

По мнению некоторых исследователей, увеличивать риск развития аневризмы может прием оральных контрацептивных медикаментов.

Патология такого типа может возникнуть независимо от возраста человека. Однако данное заболевание чаще развивается у взрослых людей (от 30 до 60 лет), нежели у детей. Также статистика отмечает, что у женщин аневризма диагностируется несколько чаще, чем у представителей мужского пола. К группе более высокого риска развития такой патологии относятся люди с генетическими нарушениями.

Риск разрыва пораженной стенки сосуда и последующего кровоизлияния в головной мозг высок при всех видах аневризм.

Так, в соответствии со статистикой, в течение года на каждые 100 000 человек происходит примерно 10 зарегистрированных случаев разрыва аневризмы.

Разрыву сосудистой стенки и последующих осложнений в виде кровоизлияния могут способствовать вредные привычки, гипертония и объемы самой аневризмы.

Аневризмы, развивающиеся на фоне инфекционного поражения, называются инфицированными, а патологии сосудистых стенок вследствие раковых заболеваний очень часто связанны с первичными либо метастатическими новообразованиями. Употребление наркотиков, в частности – кокаина, часто приводит к поражению сосудов, что впоследствии может стать причиной развития аневризмы.

Виды и формы заболевания

Современная медицина выделяет три наиболее распространенных типа поражений сосудов головного мозга:

- — Мешотчатая аневризма, внешне напоминающая мешочек, наполненный кровью, который прикреплен основой либо шейкой к артерии, либо к месту отделения более мелких сосудов. Эта форма патологии является наиболее распространенной и чаще всего возникает именно в артериях, проходящих у основания головного мозга. По большей части случаев, аневризма такого типа развивается у взрослых людей;

- — Боковая аневризма, которая похожа на опухоль, возникшую на одной из стенок сосуда;

- — Веретенообразная аневризма – образуется вследствие патологического расширения сосудистой стенки на одном из участков кровеносной системы.

Помимо этого, специалисты также классифицируют такую патологию в зависимости от ее размеров: к группе небольших поражений относятся образования с диаметром меньше 11 миллиметров, аневризмы среднего размера – в рамках 11-25 мм. Кроме того, при размере патологического образования более 25 миллиметров, диагностируется гигантская аневризма.

Клинические признаки аневризмы

Опасность этой патологии состоит в том, что зачастую она протекает без каких-либо симптомов, и диагностируется только при достижении аневризмой особенно крупных размеров либо при ее разрыве.

Небольшое образование на стенке сосуда, размеры которого не изменяются, обычно не проявляется никакими признаками, в то время как крупные и постепенно растущие аневризмы могут создавать давление на близлежащие органы и ткани, что в свою очередь приводит к появлению у больного определенных признаков патологии.

К наиболее часто выявляемым симптомам аневризмы головного мозга следует отнести:

- — боль в районе глаз;

- — слабость либо паралич нервов с одной стороны лица;

- — замутненное зрение;

- — расширенные зрачки;

- — онемение лица.

В случае если произошел разрыв патологического образования, у человека может неожиданно возникнуть внезапная очень интенсивная головная боль, тошнота, рвота, двоение в глазах, ригидность затылка, потеря сознания.

Обычно в такой ситуации больной описывает головную боль как «худшее ощущение в своей жизни», отличающееся интенсивностью и остротой.

В редких случаях, перед непосредственным разрывом аневризмы, у пациента могут появляться предупреждающие головные боли, продолжительностью в несколько дней или даже за пару недель до самого приступа.

К другим признакам разрыва аневризмы в головном мозге следует отнести рвоту и тошноту, опущенное веко, повышенную чувствительность к солнечному свету, сильную головную боль, изменения в психическом состоянии либо уровне тревожности.

У отдельных больных появляются судороги, возможна кратковременная потеря сознания, а в очень редких случаях – кома.

Поэтому, людям, регулярно страдающим от головных болей, особенно на фоне всех остальных вышеописанных симптомов, следует немедленно обращаться к врачу.

Диагностика патологии

Диагностировать такое заболевание при современном развитии медицинских технологий – не проблема.

Однако, поскольку аневризма в большинстве случаев никак себя не проявляет, до того момента пока случиться ее разрыв, ее очень редко диагностируют целенаправленно.

Так, обычно данная патология сосудистых стенок выявляется случайно, в процессе проведения обследований, связанных с другими состояниями пациента.

При использовании некоторых современных диагностических методик, специалист получает достоверную информацию о состоянии аневризмы и на основании полученных данных определяет наиболее эффективную методику лечения. Обследования такого типа обычно проводятся уже после субарахноидального кровоизлияния, для подтверждения очевидного диагноза – разрыва аневризмы мозговых сосудов.

Аневризма сосудов мозга: возможное лечение

Разрывы пораженной стенки кровеносного сосуда случаются далеко не у всех пациентов с этой патологией. Больным с диагностированной аневризмой рекомендуется постоянное врачебное наблюдение, которое позволяет определить динамику роста аневризмы и развитие ее дополнительных симптомов. Постоянное наблюдение в данном случае дает возможность своевременно начать интенсивное комплексное лечение.

Каждый случай такой патологии уникален, поэтому рассматривается врачами в индивидуальном порядке.

На выбор подходящей в каждом конкретном случае методики лечения оказывает влияние множество факторов – тип патологии, ее размеры и местоположение, вероятность ее разрыва, возраст пациента и общее состояние его здоровья, анамнез болезни, наследственные факторы и риски, связанные с той или иной методикой терапии.

На сегодняшний день для лечения аневризмы применяются два варианты оперативного лечения – окклюзия и клипирование аневризмы. Операции такого типа относятся к разряду наиболее сложных и рискованных хирургических манипуляций, поскольку в процессе их проведение возможны повреждения других сосудов, существует риск повторного образования аневризмы и послеоперационного приступа.

Альтернативой таким опасным операциям можно назвать эндоваскулярную эмболизацию, которая может проводиться даже более одного раза в течение жизни больного.

Профилактика развития

К сожалению, современной медицине пока неизвестны возможные методы профилактики развития аневризмы. Людям, с таким диагнозом необходимо тщательно следить за состоянием своего здоровья и уровнем артериального давления, отказаться от курения и употребления наркотиков.

Помимо того, пациентам с аневризмой стоит отдельно проконсультироваться с врачом о возможности приема аспирина либо других препаратов, разжижающих кровь. Женщинам нужно отдельно оговорить с лечащим специалистом возможность приема оральных контрацептивов.

Полезно посмотреть

Аневризма сосудов головного мозга на передаче Елены Малышевой.

Интересная передача про заболевание.

Как лечить аневризму кровеносных сосудов и какие симптомы аневризматического расширения артерий

Многих интересует вопрос, что такое аневризма. Это заболевание крупных кровеносных сосудов (чаще всего — артерий, реже — вен), сопровождающееся выпиранием их стенок.

Выпячивание отдельного участка стенки происходит при ее истончении. Патология имеет несколько разновидностей, каждой из которых присуща характерная симптоматика.

Диагностировать заболевание можно на ранней стадии, предупредив развитие осложнений.

Разновидности

Патологию классифицируют по нескольким критериям. По происхождению выделяют приобретенные и врожденные аневризмы. Случаи врожденного выпячивания стенки кровеносного сосуда встречаются крайне редко.

К основным причинам развития приобретенной патологии можно отнести любые механические травмы, патологические процессы (атеросклероз, поражение артерии сифилисом, неспецифическая инфекция).

Приобретенная аневризма может быть ложной.

Приобретенная аневризма бывает 4 видов:

- Расслаивающая — поражает аорты. К наиболее частым причинам возникновения заболевания относят регулярные скачки артериального давления. Давление внутри кровеносного сосуда возрастает, стенка деформируется и выпячивается.

- Истинная артериальная. Может локализоваться в брюшной полости и грудной клетке. Стенки ослаблены, поражены все 3 внутренних слоя артерии. У патологии имеется характерная симптоматика.

- Артериально-венозная. На внешней стенке образуется своеобразный мешочек, который постепенно наполняется кровью. В редких случаях новообразование имеет форму сферы или веретена.

- Венозная. Редкая форма патологии. Деформация происходит в венозных стенках.

Классификация аневризм может осуществляться по месту локализации. Нарушения кровотока происходит в головном мозге, брюшной полости, области сердца. Аневризма также поражает периферические сосуды.

Аневризма головного мозга

Немногие знают, что такое аневризма сосудов головного мозга. Аневризматическое расширение кровеносных сосудов сопровождается появлением новообразований на отдельном его участке. Мешок, наполненный кровью, давит на мозговые ткани и нервные окончания.

Болезнь может спровоцировать осложнения в виде кровоизлияний.

Многое зависит от размера мешочка — при небольшом поражении риск появления разрыва сосудистой стенки минимизирован.

Расширенные сосуды истончаются и становятся более хрупкими. В этом случае при аневризме кровеносных сосудов нарушается отток крови. Клетки головного мозга испытывают дефицит кислорода, нарушается мозговая активность. Расширение сосудов не имеет точного места локализации, выпячивание стенки может появиться в любой части органа.

При заболеваниях почек, нарушениях кровообращения и поражениях соединительной ткани аневризм сосудов головного мозга часто развивается с момента рождения. В группе риска находятся люди, не придерживающиеся здорового образа жизни, страдающими ожирением и злоупотребляющие табачными изделиями и спиртными напитками.

Выделяют следующие виды аневризм мозга:

- Мешотчатый. В месте ответвления сосуда образуется мешок, в который попадает кровь. Тип патологии именуют «ягодным» благодаря строению образования. Чаще всего болезнь диагностируется у пожилых людей.

- Боковой. При этом типе выпячивается бок правый или левый (часто) сосуда.

- Веретенообразный.Образование по форме напоминает веретено.

Аневризмы сосудов можно классифицировать по размеру — маленькие (до 11 мм), средние — (10-25 мм) и гигантские (свыше 25 мм).

Аневризма брюшной аорты

Аневризма артерий брюшной полости считается одной из опасных форм заболевания. При выпирании пораженной стенки возрастает риск ее разрыва. По форме различают мешотчатые и веретенообразные аневризмы. По клиническому течению выделяют осложненные и неосложненные. При первом типе присутствует риск разрыва сосуда, втором — он минимален.

Брюшная аневризма встречается в 70-80% случаев. Выделяют:

- инфраренальный тип — локализуется ниже артерий почек;

- супраренальный тип — локализуется выше артерий.

Классификация по структуре:

- Истинная. Целостность стенки не нарушается, увеличивается артериальный просвет.

- Ложная. Сопровождается образованием пульсирующей гематомы. При аппаратном диагностировании видно, как пульсирует мешочек, — это происходит при попадании в него крови. Структура сосудистой стенки повреждена.

- Расслаивающаяся. Чаще всего образуется в брюшном отделе. Внутри сосудистой стенки появляется полость, которая провоцирует стремительное сужение артериального просвета.

В нижней части сосуда может появиться бифуркация — раздвоение основного ствола на 2 артерии. Типовое разделение также происходит по размеру образования. Выделяют маленькие аневризмы (до 4-5 см), средние (до 6-7 см), большие (7-10 см) и гигантские (свыше 10 см).

Аневризма периферических сосудов

Аневризма сосудов этого типа встречается крайне редко. В этом случае выпячивание стенки наблюдается в артериях рук и ног, сосудах паховой области, сонной и висцеральных артериях. Причины возникновения этой патологии сходны с остальными типами. Заболевание классифицируют по морфологии, месту локализации, этиологическому фактору и клиническим проявлениям.

По морфологическим изменениям выделяют:

- ложные;

- истинные;

- врожденные;

- расслаивающие.

По этиологическому фактору:

- сифилитические;

- склеротические;

- аррозивные;

- микотические.

Специалисты утверждают, что разделение болезни на ложные и истинные типы условно.

Аневризма сердца

Аневризма сосудов сердца может сопровождаться обширным инфарктом. Патология крайне опасна для жизни пациента. Классификация основывается на следующих факторах:

- по месту образования;

- по форме и размеру;

- по времени и механизму образования;

- по структуре.

По времени и механизму образования выделяют 3 основных типа:

- Острая. Сердечное внутрижелудочковое давление провоцирует выпирание стенки. Пораженная область миокарда некротизируется. Аневризма этого типа наблюдается в первые 14 дней после обширного инфаркта. В ряде случаев незначительные выпячивания проходят самостоятельно по мере роста соединительной ткани.

- Подострая. Образуются в течение 4-8 недель после инфаркта. Поражение стенок повышает риск образования тромбов.

- Хроническая. Появляется спустя 8-20 недель после инфаркта, полость образуется медленно. К этому времени соединительная ткань становится плотной.

Сердечная аневризма может образоваться на верхушке органа, в передней стенке, межжелудочковой перегородке. На задней сердечной стенке полость образуется редко. По размеру аневризма может быть маленькой, средней и большой. По форме классифицируют:

- диффузные;

- грибовидные;

- мешковидные.

Наиболее опасным типом считают «аневризму в аневризме» — внутри мешковидного или диффузного образования растет еще одна полость меньших размеров.

Причины

У 62% пожилых людей диагностируется аневризма, причины которой варьируются в зависимости от общего состояния пациента.

Врожденные причины аневризмы кроются в генетических нарушениях, к которым можно отнести артериовенозный порок, нарушения кровотока, патологии почек.

Аневризма также развивается по причине механических травм, инфекционных поражений, атеросклероза и онкологических новообразований.

Важная информация: Эндоваскулярная эмболизация аневризмы головного мозга

В группе риска находятся люди, злоупотребляющие никотином. Систематическое употребление спиртного приводит к нарушениям кровотока, сужению артериального просвета. Некоторые гинекологи утверждают, что к причинам возникновения сосудистой патологии можно отнести длительный прием оральных контрацептивов. Согласно статистическим данным, патология чаще всего диагностируется у женщин.

Разрыв артерии может произойти независимо от типа болезни. Если поражение сосудов появилось по причине инфекционного заболевания, то его именуют инфицированной аневризмой.

Первичные и метастатические новообразования считают одной из первопричин выпирания сосудистой стенки.

Научно доказано, что люди, употребляющие синтетические наркотики (включая кокаин), страдают поражениями сосудов в несколько раз чаще.

Симптомы

Аневризма, симптомы которой могут проявляться не сразу, может привести к летальному исходу. Чтобы своевременно диагностировать заболевание, необходимо обратить внимание на собственное самочувствие Общие симптомы аневризмы в зависимости от места локализации:

- В головном мозге. У пациента мутнеет зрение, расширяются зрачки, появляются боли в области лба и глаз, спазмы лицевых мышц. В редких случаях наблюдается паралич левой или правой стороны. В критической ситуации при разрыве сосуда пациент испытывает вспышкообразную сильную боль в висках, в глазах двоится, он может потерять сознание или впасть в кому.

- Сердечная. Пациент периодически испытывает сильную боль в области сердца, появляются приступы удушья, при которых кожный покров бледнеет, человек не способен полноценно сделать вдох и выдох. Может развиться отек легких, сопровождающийся кашлевыми приступами с отделением мокроты. К косвенным признакам относят скачки температуры, тромбоэндокардит и тахикардию.

- Периферическая. При поражении периферических сосудов у пациента немеют конечности, появляются судороги и болевые приступы.

- Брюшная. Основные признаки аневризмы в брюшной полости — сильные пульсирующие боли. К косвенным проявлениям патологии относят диспепсию, резкую потерю веса (вплоть до анорексии), неконтролируемую рвоту и нарушения дефекации.

При появлении любых недомоганий, проявляющихся в виде головокружения, онемения отдельных частей тела и периодических болей, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Диагностика

Аневризма сосудов головного мозга может проявляться бессимптомно, ее можно выявить при помощи ряда диагностических мероприятий. Независимо от типа патологии специалист должен собрать анамнез, подробно опросив пациента. Рентгенография головы позволит выявить возможные очаги поражения. Магнитно-резонансная и компьютерная томография обязательна.

Выпячивание стенок сосудов в брюшной полости выявляют при помощи ультразвукового исследования, рентгена, аортографии и томографии. Диагностические мероприятия начинают с пальпации — по пульсирующему участку можно определить возможные патологии.

Обзорная рентгенография включает в себя ряд процедур, позволяющих максимально точно определить степень интенсивности. К ним относят рентгеноскопию, рентген пищевода, желудка и груди. Пациенту может быть назначена электрокардиограмма, КТ и УЗДГ.

При поражении периферических сосудов после сбора анамнеза пациенту назначаются следующие процедуры:

- дуплекс-исследование;

- МРТ;

- КТ;

- инвазивные методы, включая ангиографию.

Для диагностирования сердечного типа заболевания используют рентгенографию, сцинтиграфию, физикальные исследования, ЭКГ и эхокардиографию.

Методы лечения

Лечить заболевание можно несколькими методами. Медикаментозное лечение аневризмы основывается на регулярном приеме лекарственных средств, позволяющих нормализовать артериальное давление, снизить уровень холестерина. В состав комплексной терапии должны входить препараты, предотвращающие тромбообразование.

Радикальные методы лечения необходимы в крайних случаях при абсолютных показаниях. К ним относят:

- резкое увеличение сосудов;

- сильные боли;

- разрыв сосуда.

При оперативном вмешательстве специалист надрезает пораженный участок, отсекает мешок, образовавшийся на сосудистой стенке. Разрез ушивается, сверху при необходимости накладывается синтетический трансплантат. Операция может сопровождаться протезированием клапана аорты. Эндоваскулярный стент поможет укрепить сосудистые стенки и минимизировать их разрыв.

Осложнения

Аневризма сосудов при несвоевременном диагностировании и лечении может привести к смерти пациента. Наиболее тяжелые последствия патологии наблюдаются у пациентов с поражением головного мозга.

70% людей, перенесших операцию, не способны самостоятельно себя обслуживать, им до конца жизни необходима помощь. У них нарушено восприятие, появляются проблемы со зрением, снижается мозговая и двигательная активность.

Речевая, слуховая или зрительная функция чаще всего нарушена.

Поражение артерий сердца при отсутствии должного лечения провоцирует развитие патологий сердечно-сосудистой системы. К ним относят острую сердечную недостаточность, артериальную эмболию, инфаркт миокарда и нарушения сердечного ритма.

Выпячивание стенок артерий сужает просвет, нарушает кровообращение и повышает риск образования холестериновых бляшек. Разрыв брюшной аорты сопровождается внутренним кровотечением. У пациентов с таким диагнозом со временем появляется пневмония, холецистит.

Болезнь периферических сосудов сопровождается ишемией. В этом случае наблюдается кислородное голодание, тканям не хватает кислорода. Клетки не способны самостоятельно восстанавливаться, регенеративные процессы приостанавливаются, развивается некроз.

Профилактика

Несмотря на то, что аневризма сосудов — тяжелое заболевание, его можно предупредить. Профилактические мероприятия позволяют минимизировать риск образования полости на поверхности сосудов. К ним относят:

- Контроль за кровяным давлением. Его необходимо измерять дважды в сутки — утром и вечером. При резком повышении артериального давления нужно незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Самостоятельно нельзя выбирать лекарства, нормализующие давление.

- Полный отказ от вредных привычек. Курение и алкоголь — предрасполагающие факторы. Специалисты рекомендуют вести здоровый образ жизни и скорректировать рацион.

- Отдых. Важно не переутомляться физически. Людям, находящимся в группе риска, категорически запрещено заниматься активными видами спорта. Незначительная физическая активность должна чередоваться с отдыхом.

Необходимо избегать стрессовых ситуаций. Переутомление может привести к ухудшению общего состояния пациента.