- Дополнительное образование:

- «Кардиология»

- ГОУ «Институт усовершенствования врачей» Минздравсоцразвития Чувашии

- Контакты: scherbakova@cardioplanet.ru

Маркеры инфаркта миокарда можно обнаружить при биохимической диагностике пациентов, поступивших в госпиталь. При заборе крови оценивают общую КФК (креатинфосфокиназа), тропины сердца I и Т, МВ-КФК, миоглобин. Производится сравнение существующих показателей с нормой. Отклонения от нормы помогают врачам определить степень поражения миокарда и разработать более эффективный план терапии.

Какие ферменты оценивают?

Анализ крови при инфаркте миокарда предназначен для поиска определенных маркёров. По ним определяют стадию болезни. Чаще всего лаборанты изучают количество лактатдегидрогеназ (ЛДГ), аминотрансфераза (АСТ) и КФК.

Повышение их активности свидетельствует о том, что человек поступил в больницу с острой стадией инфаркта. При рассматривании ЛДГ самым специфичным считается ЛДГ1. Именно этот маркер присутствует в сердечной мышце.

АСТ при инфаркте миокарда увеличивается в первый или второй день инфаркта. На четвертый день приступа его показатели нормализуются.

Пиковые значения КФК наблюдаются в первые сутки после инфаркта. Как 24 часа пройдёт, показатели креатинфосфокиназы нормализуются. Лейкоцитоз держится дольше. У некоторых больных диагностируют его повышение более чем на 15 тыс. в куб. мм.

Нормализуются показатели спустя неделю после инфаркта. Скорость оседания эритроцитов остаётся повышенной на протяжении 3-4 недель. В 90% случаев инфаркт диагностируют по изменению трансаминазы, т.е. показателей АСТ и АЛТ в крови.

Остальные маркеры изучают, если необходимо провести более точную диагностику.

Креатинфосфокиназа при инфаркте миокарда

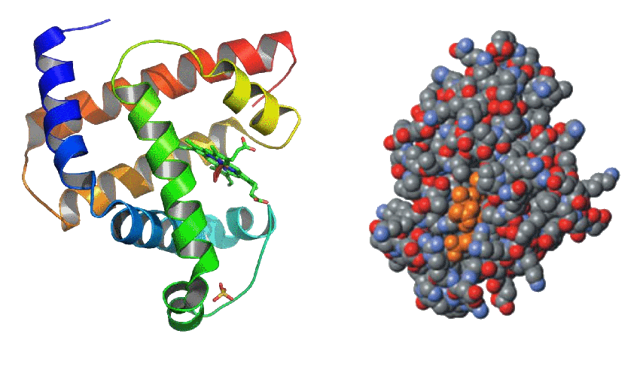

Анализы при инфаркте миокарда на КФК проводятся часто. Данный фермент представлен во всех тканях человека, но больше всего его в мозге, миокарде, поперечно-полосатых мышцах. Вещество состоит из двух фрагментов: М и В. Выделяют три его изоформы: мозговую (BB), мышечную (MM), сердечную (MB).

Специфическими они не являются, т.е. их можно обнаружить при анализе крови везде, но максимально активными они являются в одноименных органах. К примеру, в поперечно-полосатых мышцах концентрация мышечных КФК будет достигать 96%, а в мозге – 12%.

Чтобы определить стадию инфаркта и степень поражения органа, врачи учитывают соотношение общей КФК и её изоформ:

- Повышение MB-КФК до уровня более 10 единиц на литр и увеличение активность общего КФК до 6% свидетельствует об формировании некроза миокарда. Значимым для диагностики является уровень изоформ.

- Небольшое отклонение в уровне MB-КФК на фоне изменений в других маркерах свидетельствует о том, что уже прошло примерно 2е суток с момента инфаркта.

Данный тест нельзя рекомендовать к выявлению у больного инфаркта миокарда, если с момента приступа прошло более 36 и менее 6 часов. Ещё одним существенным минусом данного фермента является то, что его количество увеличивается при внутримышечных инъекциях и различных травмах. В более сложных ситуациях, чтобы выявить диагноз у пациента, придётся проявлять активность тропонин.

Тропонин как ключевой элемент диагностики ИМ

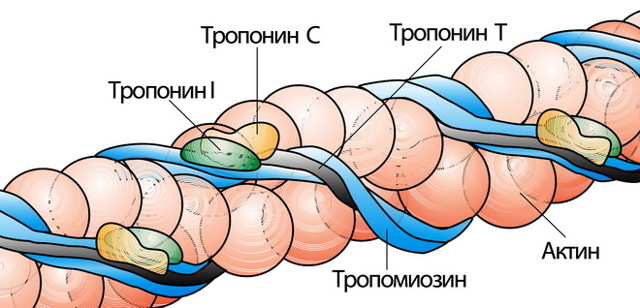

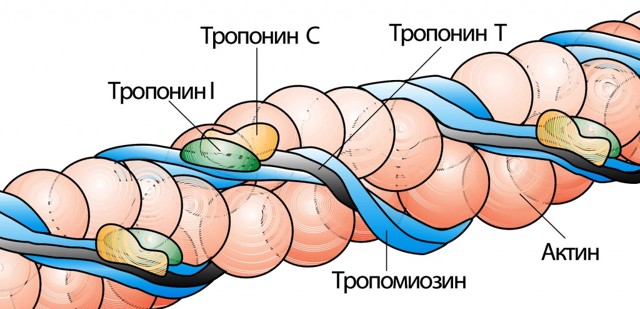

Все современные способы выявления инфаркта миокарда (ИМ) связаны с анализом уровня тропонина в крови. Если количество этого вещества соответствует норме, то наличие приступа автоматически исключается. Выделяют три разновидности тропонинов: I, Т, С. Элементы Т и I отвечают за взаимодействие фибриллярного белка и белка мышечных волокон в миокарде. От них зависит сократительная способность сердца, поэтому их считаются специфическими.

Полностью кардиоспецифичным считается тропонин I. Гены, отвечающие за его синтез, находятся в кардиомиоцитах. Тропонин Т-вида вырабатывается мышцами и миокардом, поэтому его нельзя назвать целиком кардиоспецифичным. Его количество не влияет на точность диагностики ИМ.

С-тропонин присутствует во всех органах человека, поэтому его не учитывают при диагностике болезни.

При развитии острого коронарного синдрома величина тропонина повышается у 80% пациентов в первые 3 часа, поэтому тест на данные маркеры считается способом ранней диагностики проблем с сердцем.

В норме значения тропонина не превышают 0,01-0,1 мкг/л. У людей старшего поколения уровень этих микроэлементов будет выше, чем у молодых. Конкретно для диагностики и выявления болезни берут значение тропонина, если люди не демонстрируют каких-либо признаков острого коронарного синдрома. Но существует ряд ситуаций, когда увеличение концентрации этого микроэлемента не связано с инфарктом миокарда:

- Тупая сердечная травма, разряд встроенного в организм кардиовертера-дефибриллятора и другое воздействие на сердце может привести к скачку тропонина без развития острого коронарного синдрома. Но расслабляться больным не стоит. Изменение этого микроэлемента свидетельствует в таких ситуациях о поражении миокарда.

- Тромбоэмболия легочной артерии. Уровень тропонина опять растёт. Объясняется это тем, что миокард правого желудочка перестаёт нормально работать. В нём развиваются некрозы. Единственный верным способом диагностики в такой ситуации станет использование специализированных аппаратов и инструментов.

- Хроническая болезнь почек 4-5 стадии. До 45% людей, страдающих от этой болезни, сталкиваются с повышенным уровнем тропонина в крови. Считается, что изменение данного показателя в большую сторону говорит об стенозе и зарождающихся некротических очагах в миокарде.

- Онкологические пациенты, подвергающиеся воздействию химической терапии. Изменение показателей тропонина в настоящих ситуациях связано с разрушающим воздействием на миокард рубомицина. Это также является подтверждением некроза. Пациентам в таких ситуациях необходимо проконсультироваться с онкологом, чтобы скорректировать план лечения.

- Геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние. Кардиомиоциты в этих ситуациях подвергаются воздействию гормонов стресса.

Несмотря на то, что существует много ситуаций, провоцирующих увеличение уровня тропонина, необходимо помнить, что он всегда свидетельствует об некротических изменениях в миокарде. Даже если у пациента нет инфаркта, врач должен направить его на тщательное обследование и разработать план лечения существующих болезней. Если длительное время пренебрегать увеличенными показателями тропонина, то изменения в миокарде станут несовместимыми с жизнью.

Как выявляют поражение сердечной мышцы на ранних стадиях?

Кроме тропонина ещё одним важным показателем считается миоглобин. Именно он является главным маркером при самой ранней диагностике ИМ. Также с его помощью оценивают оронарную реперфузию без хирургического вмешательства. Нормальным считается 6-80 нг/мл этого микроэлемента.

При инфаркте его количество поднимается до 180 нг/мл. Спустя сутки после приступа анализ на этот маркер не берут, т.к. его значения приходят в норму. Кроме миоглобина обязательно производят анализ других маркеров.

Изменение количественных показателей этого элемента в крови отдельно от сопутствующей симптоматики не может расцениваться как подтверждение ИМ.

Какие анализы проводят в острой фазе инфаркта?

Если у больного была диагностирована острая фаза инфаркта миокарда, дополнительно проводятся следующие анализы:

- Анализ свертываемости крови. Необходим для того, чтобы исключить развитие ДВС-синдрома.

- Измерение показателей кислотно-щелочного состояния. Необходимо для того, чтобы рассчитать количество аспарагиновой кислоты и других микроэлементов, которые необходимо вводить больному для нормализации его состояния.

- Определение уровня липидного обмена. Проводится для того, чтобы понять степень прогрессирования атеросклероза.

В некоторых ситуациях, чтобы подтвердить фазу ИМ, берут анализ связывающего жирные кислоты белка. Он позволяет определить степень повреждения миокарда, если с момента приступа прошло более 2 часов. Но самым точным маркером, позволяющим точно диагностировать ИМ, является тропонин. Именно после определения его количества врачи принимают решение о начале реперфузионной терапии.

Маркеры инфаркта миокарда и их важность в диагностике

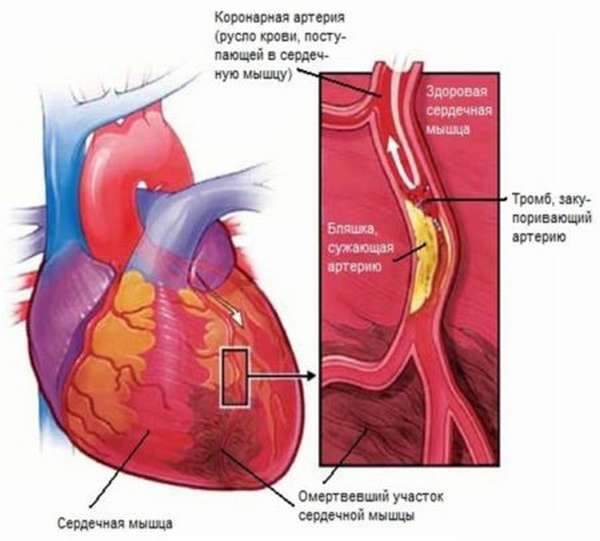

Инфаркт миокарда – опасное сердечное заболевание, возникающее вследствие тромба, образующегося из погибших клеток, перекрывающего кровоток в коронарных артериях.

Некроз клеток может появиться, как в их группах, так и на целых участках ткани сердечной мышцы. В ряде случаев нарушения кровообращения могут быть вызваны спазмом в коронарной артерии.

Для выявления недуга применяются различные методы, в том числе маркеры инфаркта миокарда. Но очень важно знать причины, способствующие появлению болезни.

Кровь на кардиоспецифические маркеры является обязательным анализом в диагностике инфаркта

Основными из них являются следующие факторы:

- генетика и наследственная предрасположенность;

- атеросклероз и ишемическая болезнь сердца;

- злоупотребление табакокурением и алкоголем;

- ожирение и наличие избыточного веса;

- сахарный диабет;

- сидячий образ жизни и отсутствие физических нагрузок;

- регулярные волнения и стрессы;

- постоянно повышенное артериальное давление.

Симптомы болезни

Первым, и самым значимым симптомом болезни является жгучая или давящая боль в области сердца, которая не прекращается более двадцати – тридцати минут. Боль может отдавать в другие части тела, например, в голову, шею или левую руку.

На болевые ощущения при патологии не действуют специальные сердечные обезболивающие препараты. У некоторых пациентов появляется одышка, а в ряде случаев возникает отек легких, тошнота и позывы к рвоте.

Изменения пульса, сильная тахикардия, внезапная слабость в ногах и руках также могут быть признаками болезни.

Важно! Так как инфаркт чреват самыми негативными последствиями, то его своевременная диагностика, одной из методик которой являются маркеры повреждения миокарда, а также правильное лечение могут спасти больному здоровье и жизнь. Поэтому при возникновении первых же симптомов недуга необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Для того чтобы у больного появился шанс на скорейшее выздоровление, очень важно провести правильное диагностирование болезни. Одним из ее методов является электрокардиограмма, которая показывает изменения в мышце сердца.

Но этот метод не всегда является однозначно действенным. Вследствие гибели части клеток миокарда возникает повышенное содержание белков – лактатдегидрогеназы, тропонинов, миоглобина и других.

Диагноз «инфаркт» устанавливается, если уровень биомаркеров повреждения миокарда в крови больного существенно повышается.

Прочтите! Сцинтиграфия миокарда

Основным биомеркером является тропонин, обладающий очень повышенной чувствительностью, позволяющей определить даже самые микроскопические некрозные зоны.

После того, как повреждаются кардиомиоциты, высвобождение в кровеносную систему сердечных тропонинов происходит в течение — от двух до шести часов, поэтому данный маркер инфаркта миокарда по времени может проявиться достаточно быстро.

Существенное значение имеет выявление уровня креатинкиназы в сердце. Если он составляет больше, чем 10 мкг/л, то это является важным критерием постановки диагноза.

К биохимическим маркерам инфаркта миокарда относится и миоглобин, который увеличивается всего через один — два часа после возникновения инфаркта, и считается одним из наиболее ранних маркеров. К тому же, при помощи наблюдения за уровнем миоглобина осуществляется контроль повторения патологии и реперфузии.

Также одним из биохимических маркеров некроза миокарда, используемых для ранней диагностики болезни, является БСЖК – белок, способный связывать жирные кислоты. Его максимальный выброс в кровеносную систему происходит в среднем через полтора – три часа после того, как миокард был поврежден.

При этом показатели данного белка могут повыситься до 200- 500 нг/мл, а бывает и выше.

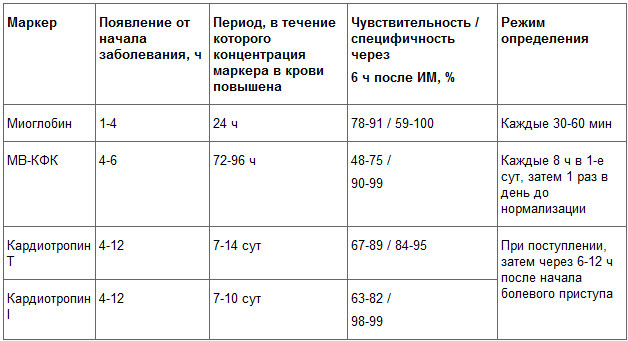

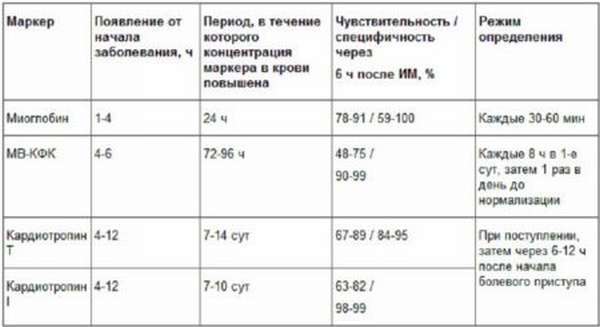

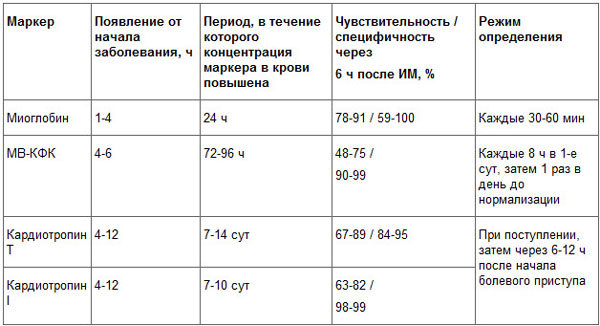

| Маркер | Появление от начала заболевания,ч | Период, в течение которого концентрация маркера повышена | Чувствительность/специфичность через 6 ч после ИМ,% | Режим определения |

| Миоглабин | 1-4 | 24 ч | 78-91/59-100 | Каждые 30-60 минут |

| МВ-КФК | 4-6 | 72-96 ч | 48-75/90-99 | Каждые 8 ч в первые сутки, затем 1 раз в день до нормализации |

| Кардиотропин-Т | 4-12 | 7-14 сут | 67-89/84-95 | При поступлении, затем через 6-12 часов после начала болевого приступа |

| Кардиотропин-I | 4-12 | 7-10 сут | 63-82/98-99 |

Сравнительная характеристика биохимических маркеров ИМ

После того, как пациент поступил в стационар, образцы его крови на выявление маркеров некроза миокарда следует брать и отправлять на анализ через семь – девять часов. Одновременно с анализами следует применять иные методы диагностики. К тому же, врачи постоянно следят за общим состояние пациента.

Если первые образцы маркеров инфаркта миокарда в норме, а состояние больного показывает при этом полную клиническую картину заболевания, то повторный анализ следует сделать через двенадцать – двадцать четыре часа после первого.

После проведения всех диагностических мероприятий устанавливается окончательный диагноз и назначается соответствующее лечение.

Прочтите! Гипоксия миокарда: причины заболевания, диагностика и лечение

Лечение и профилактика болезни

Чаще всего при диагнозе «инфаркт», пациента определяют в палату интенсивной терапии и назначают тромболитики, восстанавливающие кровоток в коронарной артерии и растворяющие тромб.

После нескольких дней реанимации больному предписываются медикаментозные препараты, которые замедляют свертываемость крови и предотвращают появление новых тромбов. В ряде случаев применяются бета-блокады, способствующие понижению потребности клеток в кислороде и предотвращающие их некроз.

Пациент обязан строго соблюдать постельный режим, избегать волнений и любых физических нагрузок.

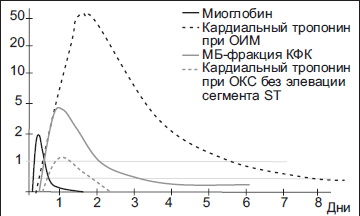

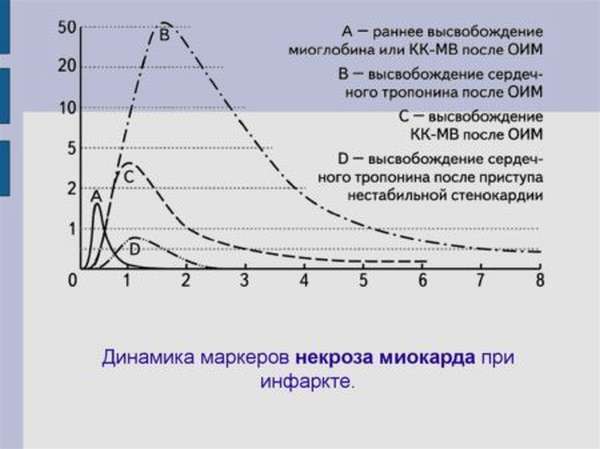

Временные характеристики появления биохимических маркеров

Кроме этого, очень важным является соблюдение специальной диеты, предполагающей употребление в пищу только полезных для сердечной мышцы продуктов. Больному категорически запрещается пить крепкий кофе и чай, алкогольные и газированные напитки, есть жирные, острые, слишком соленые или сладкие продукты.

По мере восстановления пациента, ему предписывается курс лечебной физкультуры. При этом нагрузки начинаются с самых минимальных и возрастают по мере выздоровления.

Жизнь пациента в течение нескольких месяцев после инфаркта должна проходить под постоянным наблюдением врачей во избежание повторной патологии и возможным осложнений.

Как известно, любую болезнь проще предотвратить, чем потом лечить. Ведь любой недуг чреват самыми негативными последствиями для человека и его организма. Особенно это актуально при таких серьезных недугах, как заболевания сердца. Для этого нужно соблюдать несколько простых правил:

- вести здоровый образ жизни, отказавшись от курения и злоупотребления алкоголем;

- соблюдать режим дня, правильно распределяя время работы и отдыха, и оставляя не менее семи часов на полноценный сон;

- больше гулять на свежем воздухе и заниматься спортом;

- избегать нервных перенапряжений, волнений и стрессов;

- питаться здоровой пищей, включающей в себя много овощей и фруктов, кисломолочных продуктов, отварного мяса и каш, сократив до минимума употребление жирных, острых, чрезмерно соленых или сладких блюд.

Биохимические маркеры инфаркта миокарда в норме

Анализ крови на биомаркеры

Когда в кардиологическое отделение попадает пациент с болью в груди, их состояние оценивается по жалобам, данным анамнеза, результатам ЭКГ.

Бывают случаи, когда острый коронарный синдром, который может стать причиной инфаркта, явным образом не проявляется. Особенно часто такое бывает у людей с эндокринными заболеваниями, у женщин, стариков, у них отсутствуют болевые ощущения или являются нехарактерными. В тех ситуациях, когда диагностический процесс усложнен некоторыми обстоятельствами, на помощь приходит анализ крови, посредством которого определяются маркеры некроза миокарда.

Краткая характеристика показателей, их роль

Заболевания системы кровообращения являются самыми часто встречающимися. Главной причиной высокого уровня смертности при кардиальных патологиях являются:

- коронарные синдромы и сердечная недостаточность в острой форме;

- закупорка кровеносных сосудов;

- нехарактерный ритм сердца, угрожающий жизни.

В случае с инфарктом миокарда большую роль играет его ранняя диагностика, а главное — правильная. Чтобы снизить вероятность осложнений, необходим индивидуальный подход к терапии. И лучшим средством является анализ крови, который позволяет оценить ситуацию по биомаркерам. Этот термин в медицине означает белки крови, степень их концентрации отражает особенности патологического состояния.

В идеале, биохимические маркеры инфаркта миокарда обладают большим уровнем специфичности и чувствительности по отношению к некрозу внешнего слоя сердечной мышцы. Когда симптомы заболевания начинают проявляться за короткий период времени, биомаркеры в крови достигают уровня, который имеет диагностическое значение. Он сохраняется длительное время.

На данный этап времени не существует универсального маркера, который будет в полной мере отвечать всем требованиям. Для точности результата используются ранний и поздний показатели.

Значения, необходимые для диагностики в первом случае, достигают максимального уровня в первые часы патологического процесса, а во втором – спустя около 9 часов, но более точно отражает особенности некроза.

Разновидности маркеров

Как уже было сказано, маркеры инфаркта миокарда могут быть разного периода образования. К ранним относится миоглобулин.

Миоглобин

Это особый дыхательный пигмент, который широко распространен в мягких тканях. Средняя масса его молекулы составляет 18 кДа. В период первых двух часов после появления признаков инфаркта увеличивается уровень содержания миоглобулина в крови. Спустя 24 часа он бесследно выходит из организма с мочой.

Интересно! Современные технологии позволяют определить уровень концентрации данного маркера за 10 минут.

Но из-за того, что миоглобулин в огромных количествах содержится в скелетной мышечной ткани, а также его концентрация в большей степени зависит от функционирования почек, по отношению к отмиранию миокарда он является недостаточно специфичным. Этим обусловлено его ограниченное использование.

Биомаркеры повреждения миокарда также включают в себя КФК. Креатинфосфокиназа – это фермент, имеющийся в существенных количествах в мышцах, поэтому тоже не подходит для диагностирования инфаркта. В сыворотке начинает проявляться через 4 часа после того, как патология начала свое развитие.

И еще один представитель ранних маркеров, который активно используется для установления факта некроза — это сердечная форма белка, которая способна связывать жирные кислоты. В ткани миокарда содержится его максимальное количество, а также в диафрагме и аорте. У здорового человека в крови присутствует не слишком много БСЖК.

Чувствительность данного биомаркера намного выше, чем у миоглобина.

Биохимические маркеры некроза миокарда, полученные через 6-9 часов, считаются поздними, но обладают высоким уровнем специфичности. Цитозольный белок с пятью изоэнзимами, называется лактатдегидрогеназа.

В ранней диагностике не применяется, потому что поздно концентрируется в сыворотке крови. Этот фермент является показателем повреждения клеток. Диагностика инфаркта миокарда – его основное показание.

Грамотное определение активности ЛДГ дает возможность отличить инфаркт от схожих с ним приступов стенокардии.

Аспартатаминотрансфераза в больших количествах содержится в печени, скелетной мускулатуре, почках, нервных тканях, в сердце и других органах. По отношению к некрозу имеет малую специфичность, отчего не нашел применение в диагностике.

Маркеры повреждения миокарда имеют свой «золотой стандарт», им являются белки, которые включены в процесс регуляции сократительных процессов сердечной мышцы. Во время биохимических исследований основное внимание обращается на тропонины, причиной служит их высокая специфичность и чувствительность.

С их помощью инфаркт миокарда можно выявить максимально быстро, что позволит выиграть время, от чего иногда зависит человеческая жизнь.

Важно! Даже при условии несвоевременного обращения к врачу, благодаря концентрации тропонина точная диагностика вполне возможна, даже на поздних сроках. Более того, это дает возможность спрогнозировать возможное развитие событий, вплоть до оценки шансов на жизнь.

Маркеры, не нашедшие широкого применения

Если врач правильно оценивает маркеры инфаркта миокарда в норме, то ему удается назначить эффективное лечение и спасти жизнь пациента. В медицине существуют еще одни показатели, которые предлагалось использовать для исследования патологических процессов, происходящих с сердечной мышцей. Когда-то раздумывали над тем, что есть смысл определять в крови содержание:

- легких цепей фибрилярного белка;

- ликогенфосфорилазы ВВ;

- белков, способных связывать кальций.

Тропонин

Но по степени воспринимаемости и специфичности ничто не превзошло уже известные исследования. Маркеры инфаркта миокарда по времени, такие как: тропонин, МБ-КФК, белок, связующий жирные кислоты являются самыми достоверными для правильного диагностирования и оценивания состояния пациентов, у которых есть подозрения на ИМ или он уже имеет место быть.

Маркеры инфаркта миокарда — ранние и поздние показатели, ферменты, диагностика

Инфаркт миокарда (ИМ) становится причиной отмирания клеток сердечной мышцы и развивается в результате острой коронарной недостаточности. Обусловлен процесс остановкой кровоснабжения сердца и, как следствие, возникновением кислородного голодания (гипоксии).

Почему начинается некроз тканей?

Инфаркт с последующим некрозом в сердце может наступить вследствие закупорки артерии тромбом, который отделяется от сосуда в районе сформировавшейся атеросклеротической бляшки. Когда миокард перестает получать кислород, жизнеспособность пораженной области сердца сокращается до получаса. Это время, за которое есть шанс спасти мышцу при помощи интенсивной терапии.

https://www.youtube.com/watch?v=vB_g_EMDY7M

Если помощь не оказана своевременно, то дистрофические процессы и некроз становятся необратимыми, а спустя 5 часов после приступа пораженный участок миокарда погибает навсегда.

Часто даже врачам сложно быстро поставить правильный диагноз, так как инфаркт нередко имеет смешанные симптомы, а иногда и вообще проявляется непривычными признаками. Стандартная клиническая картина выглядит так:

- боль в груди слева разной интенсивности и характера,

- явные признаки инфаркта на кардиограмме,

- характерные изменения в показателях крови, которые может выявить биохимия.

К симптомам, помогающим поставить диагноз, относят:

- холодный пот,

- тахикардию,

- иррадиацию болевого синдрома в верхние конечности, плечи, шею,

- бледность кожи,

- затрудненность дыхания,

- спазматическую боль в животе,

- одышку.

Если первичная диагностика не полностью подтвердила предположение медиков, проводят анализ на биохимические маркеры инфаркта миокарда.

Исследование помогает понять степень и тяжесть процесса, быстро сориентироваться и подобрать правильную тактику лечения.

Типы маркеров ИМ

Маркеры имеют некие требования к биохимическому фактору:

- высокая специфика,

- повышенная чувствительность к некрозу мышцы,

- достижение определенного уровня за короткий временной промежуток и его сохранение на протяжении 3-4 дней.

Из всех разновидностей маркеров до сих пор не разработан ни один, который идеально соответствовал бы всем требованиям диагностики. Поэтому в диагностических целях применяют маркеры некроза после инфаркта миокарда двух типов.

- Ранний делится на три вида:

- миоглобин: белковая составляющая мышечной ткани, обеспечивающая миокард кислородом, уровень возрастает спустя 2 часа после появления симптоматики инфаркта,

- креатинфосфокиназа: составляющая мышцы, при диагностике вычисляют массу вещества спустя 3-5 часов от начала приступа,

- сердечный белок: появляется сразу после начала некротических процессов в миокарде.

- Поздний маркер позволяет диагностировать ИМ спустя 7-8 часов после его наступления. Тоже делится на три вида:

- лактатдегидрогеназа: белковое вещество цитозольного типа с пятью изоэнзимами,

- аспартатаминотрансфераза: наибольшее содержание этого вещества в печени, редко применяется в диагностических целях, так как имеет низкую специфику,

- тропонины сердца I, Т: универсальный маркер, дающий самый достоверный результат биохимического анализа.

Ферменты ИМ

При асептическом некрозе, в результате всасывания в кровь его продуктов возникает резорбционно-некрозный синдром, который проявляется:

- лихорадкой,

- выходом ферментов из отмерших миоцитов,

- изменением результатов биохимии крови.

- Подтверждение ИМ обусловлено возрастанием уровня кардио-специфических ферментов в крови, важную роль при этом играют сроки их вычисления.

- Быстрый ответ может дать:

- миоглобин: повышение уровня и максимальная его концентрация наблюдается спустя 1,5 часа после приступа:

- тропонин-Т: возрастает спустя 2-10 часов после начала некроза и сохраняется на высоком уровне до двух недель,

- изофермент МВ-КФК: при вычислении уровня можно понять обширность патологии – до 10 мкг/л свидетельствует о небольшом очаге поражения, свыше 10 – поражение обширное,

- суммарная КФК: возрастает спустя 5 часов после приступа, максимальная концентрация на вторые сутки.

Своевременное проведение диагностики на ранних этапах инфаркта позволяет отделить тяжелобольного человека от пациентов, доставленных в медучреждение с сердечной болью, вызванной рядом других причин. Ранняя постановка диагноза важна для скорейшего начала лечения.

Помните, что при любом дискомфорте в сердце, сопровождающемся обильным потоотделением, повышением частоты сердечных ударов, одышкой и прочими симптомами инфаркта нужно незамедлительно вызывать скорую помощь!

Маркеры ИМ – более достоверный метод диагностики, нежели кардиограмма.

Сывороточные маркеры и их динамика

Отмирание миокардиальных клеток приводит к повреждению сарколеммы, вызывая ее разрыв, после чего следует попадание внутриклеточных молекул в систему кровообращения. Исследование биологической сыворотки в условиях лаборатории позволяют вовремя диагностировать инфаркт миокарда и начать соответствующую терапию.

Уровень креатинфосфокиназы возрастает через 2-4 часа после наступления ИМ. Самые высокие ее показатели достигают пика спустя сутки после приступа. Наряду с этим вырабатывается миоглобин, который имеет меньшую степень специфичности, поэтому редко берется во внимание при постановке окончательного диагноза.

Отметим, что кардиоспецифичные тропонины имеют самый высокий показатель чувствительности к последствиям ИМ, поэтому на их уровень при анализе крови врачи ориентируются чаще всего. Вследствие острого приступа уровень тропонинов в плазме повышен еще на протяжении 3-4 суток.

Лактатдегидрогеназа возрастает постепенно, достигая максимальной концентрации в крови спустя 5 дней после инфаркта.

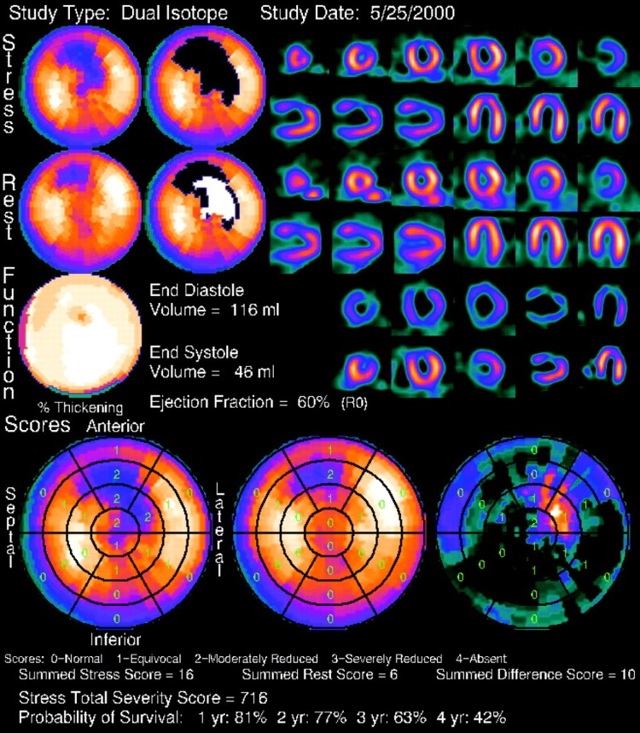

Если имеющиеся симптомы и проведенные биохимические анализы так и не смогли окончательно подтвердить диагноз инфаркта, то больному назначаются дополнительное обследование при помощи:

- эхокардиографии: выявляет патологии сокращения мышцы на определенном ее участке,

- сцинтиграфии: путем ввода контрастного вещества врачи могут определить наличие некротических областей в мышце.

В любом случае при приступе ИМ больного госпитализируют, где проводят полное обследование и оставляют под наблюдением медицинского персонала. Лечение подбирается индивидуально, учитываются особенности здоровья каждого пациента, степень тяжести приступа и обширность поражения мышечной ткани.

Чтобы уберечься от возможного ИМ, каждому человеку стоит пересмотреть образ жизни. Нужно вычеркнуть из него все то вредное, что оказывает негативное влияние на здоровье. Обязательно стоит выполнять хотя бы минимальные кардиотренировки и питаться правильно, меньше волноваться и чаще выходить на неторопливые пешие прогулки по свежему воздуху.

Загрузка…

Традиционные маркеры инфаркта миокарда и их виды

При попадании в отделение кардиологии пациента с болевыми ощущениями в области груди оценку его общему состоянию дают только после проведения полного медицинского осмотра в совокупности с результатами электрокардиограммы и личными жалобами. Часто острая стадия коронарного синдрома не выявляется на ЭКГ.

Чаще всего это происходит у женщин или пожилых людей, болевые ощущения у которых слабо выражены или и вовсе отсутствуют, а также при нарушениях в функциональности эндокринной системы.

В случаях, когда в силу определенных обстоятельств сложно установить точный диагноз, спасает положение взятый анализ крови, с помощью которого выявляются маркеры инфаркта миокарда.

Характеристика маркеров и их предназначение

Заболевания сердечно-сосудистой системы, сопровождаемые сбоем в процессе кровообращения, являются самыми распространенными. Основным фактором большого числа летальных исходов при сердечных патологиях считаются:

- острая форма сердечной недостаточности;

- закупоривание сосудов, что приводит к нарушению циркуляции крови;

- нарушенный сердечный ритм, несущий угрозу жизнедеятельности.

Анализ крови при инфаркте

В вопросе ИМ важная роль отведена его правильному диагностированию на первых стадиях. Для максимального снижения риска проявления осложнений нужен персональный подход к лечению. Универсальным и самым эффективным способом считается анализ крови, позволяющий дать оценку ситуации по выявленным биомаркерам.

Данный медицинский термин подразумевает под собой кровеносные белки, уровень концентрации которых и проявляет особенности состояния ИМ на текущий период времени. Подобные показатели в ходе исследования позволяют разграничить маркеры некроза миокарда от маркеров стенокардии.

Это дает возможность точно установить диагноз, и охарактеризовать состояние пациента.

Как правило, биохимические маркеры инфаркта миокарда специфичны и очень чувствительны к некротическим процессам в мышце сердца. Если симптомы недуга появляются в кратчайшее время – содержание в крови биомаркеров выходит на диагностический уровень. Последний склонен к сохранению своей стабильности достаточно продолжительный промежуток времени.

Сегодня не найден универсальный показатель, способный полностью соответствовать имеющимся требованиям. Чтобы поставить точный диагноз применяют не только ранний, но и поздний биомаркер. Ранние маркеры и их высочайшую отметку диагностируют в первые несколько часов развития патологии, а более поздние – спустя приблизительно девять часов.

Виды показателей

Биохимические маркеры инфаркта

В современной медицине, прежде всего, склоны выделять маркеры инфаркта миокарда по времени. К показателям раннего периода развития относят миоглобулин. Последний представляет собой пигмент, местом дислокации которого является мягкие ткани. Его общий вес составляет не более 18-ти кДа.

Степень содержания данного пигмента в организме возрастает в первые 2 часа ИМ. Ровно через сутки он покидает организм человека, выводясь вместе с мочой.

Интересно! Благодаря развитым технологиям выявить уровень содержания этого пигмента можно всего за десять минут.

По причине того, что данный маркер в большом объеме концентрируется в мышечной ткани скелета и его количество напрямую зависит от работы почек, то, что касается отмирания сердечной мышцы – здесь он недостаточно специфичен. Это обусловило редкое применение маркера.

Такой фермент, как креатинфосфокиназа, также включен в биомаркеры повреждения миокарда. КФК содержится в мышечных тканях и также неприемлем для диагностики ИМ. Он проявляется в сыворотке только спустя четыре часа после начала развития недуга.

Еще один традиционный показатель патологического процесса на ранних этапах, который применяется для подтверждения наличия некроза – сердечный белок. Его основной функцией считается способность соединять между собой карбоксильные кислоты. В ткани сердечной мышцы он дислоцируется в оптимальных объемах.

В здоровом организме его немного, но специфичность этого маркера гораздо выше по сравнению с миоглобином.

Биохимические маркеры некроза миокарда

Поздними показателями считаются биохимические маркеры некроза миокарда, которые получают спустя шесть-девять часов. Их выделяют из-за высокого уровня восприимчивости. Одним из таких биохимических маркеров считается цитозальный белок ЛДГ.

Лактатдегидрогеназа считается главным показателям факта наличия повреждений на клеточном уровне. Этот белок не используется на ранних стадиях из-за своей поздней концентрации в крови. Диагностика ИМ – это его главное назначение.

Профессиональное выявление показателей активности цитозального белка помогает специалисту отличить ИМ от стенокардии.

Такой показатель, как аспартатаминотрансфераза в высокой концентрации содержится в почках, печени, нашем скелете, а также сердце. Имеет слабую восприимчивость к некрозу, поэтому не применим при диагностике.

Стандартными маркерами повреждения миокарда считаются белки, принимающие участие в работе мышцы сердца, а именно ее сократительной деятельности. В период лабораторных исследований особое внимание уделяют тропонинам. Их выделяет повышенная специфичность.

К тому же тропонины позволяют выявить ИМ в сжатые сроки, отчего выигрывается значительное время на спасение жизни пациента.

Важно! Уровень содержания тропонина способствует постановке точного диагноза даже на поздних сроках и несвоевременном обращении к специалисту. К тому же данный показатель помогает врачу дать прогноз дальнейшего развития ситуации и оценить все шансы.

Неизвестные показатели

Если специалист дает оценку, что маркеры инфаркта миокарда в норме – он может быстро назначить пациенту курс терапии и даже спасти его жизнь. Медикам известны еще несколько маркеров, которые предполагалось применять для диагностики процессов патологии, происходящих в миокарде. Прежде ломали голову над целесообразностью определения в крови концентрации:

- ВВ-ликогенфосфорилазы;

- фибриллярного белка;

- связывающих кальций белков.

Однако по уровню чувствительности ни один из них не превзошел традиционные вышеперечисленные показатели.

Биохимические маркеры инфаркта миокарда

Недостаточно информативным ЭКГ чаще оказывается у пожилых пациентов либо у женщин. В большинстве случаев такие больные ощущают достаточно слабую боль, а у некоторых она отсутствует вовсе, что существенно усложняет диагностирование состояния.

Сомневаясь в точном диагнозе, нуждаясь в дополнительной информации, врач обязательно возьмет кровь на предмет обнаружения маркеров острого инфаркта миокарда. Этот метод уточнения состояния позволяет предупредить врачебную ошибку даже в случае, когда клиническая картина сильно смазана.

Ферменты ИМ

Анализ крови при инфаркте миокарда предназначен для поиска определенных маркёров. По ним определяют стадию болезни. Чаще всего лаборанты изучают количество лактатдегидрогеназ (ЛДГ), аминотрансфераза (АСТ) и КФК.

Повышение их активности свидетельствует о том, что человек поступил в больницу с острой стадией инфаркта. При рассматривании ЛДГ самым специфичным считается ЛДГ1. Именно этот маркер присутствует в сердечной мышце.

Пиковые значения КФК наблюдаются в первые сутки после инфаркта. Как 24 часа пройдёт, показатели креатинфосфокиназы нормализуются. Лейкоцитоз держится дольше. У некоторых больных диагностируют его повышение более чем на 15 тыс. в куб. мм.

Нормализуются показатели спустя неделю после инфаркта. Скорость оседания эритроцитов остаётся повышенной на протяжении 3-4 недель. В 90% случаев инфаркт диагностируют по изменению трансаминазы, т.е. показателей АСТ и АЛТ в крови. Остальные маркеры изучают, если необходимо провести более точную диагностику.

При асептическом некрозе, в результате всасывания в кровь его продуктов возникает резорбционно-некрозный синдром, который проявляется:

- лихорадкой;

- выходом ферментов из отмерших миоцитов;

- изменением результатов биохимии крови.

Подтверждение ИМ обусловлено возрастанием уровня кардио-специфических ферментов в крови, важную роль при этом играют сроки их вычисления.

Быстрый ответ может дать:

- миоглобин: повышение уровня и максимальная его концентрация наблюдается спустя 1,5 часа после приступа:

- тропонин-Т: возрастает спустя 2-10 часов после начала некроза и сохраняется на высоком уровне до двух недель;

- изофермент МВ-КФК: при вычислении уровня можно понять обширность патологии – до 10 мкг/л свидетельствует о небольшом очаге поражения, свыше 10 – поражение обширное;

- суммарная КФК: возрастает спустя 5 часов после приступа, максимальная концентрация на вторые сутки.

Своевременное проведение диагностики на ранних этапах инфаркта позволяет отделить тяжелобольного человека от пациентов, доставленных в медучреждение с сердечной болью, вызванной рядом других причин. Ранняя постановка диагноза важна для скорейшего начала лечения.

Маркеры ИМ – более достоверный метод диагностики, нежели кардиограмма.

Маркеры: какие бывают?

Болезни сердца и сосудов напрямую связаны с нарушением качества тока крови. Врачи установили, что вероятность летального исхода при сбоях выше, если пациент страдает от сосудистой закупорки, недостаточности работы сердца или нарушении ритма сокращения сердечной мышцы.

Также установлено, что наилучшие прогнозы у тех пациентов, которые вовремя обратились при инфаркте в больницу, а врачи смогли сразу поставить корректный диагноз. Быстрая постановка точного диагноза и принятие мер для оздоровления больного помогают минимизировать вероятность осложнений. При уточнении диагноза обязательно проверяют кровь, выявляя наличие в ней биологических маркеров.

Маркеры инфаркта миокарда в крови – это белковые структуры, из концентрации и состояния которых можно заключить, насколько тяжело состояние пациента. Состояние маркеров меняется со временем, что также помогает выявить, как давно инфаркт начался.

Анализы при инфаркте миокарда на КФК проводятся часто. Данный фермент представлен во всех тканях человека, но больше всего его в мозге, миокарде, поперечно-полосатых мышцах. Вещество состоит из двух фрагментов: М и В.

Выделяют три его изоформы: мозговую (BB), мышечную (MM), сердечную (MB). Специфическими они не являются, т.е. их можно обнаружить при анализе крови везде, но максимально активными они являются в одноименных органах.

К примеру, в поперечно-полосатых мышцах концентрация мышечных КФК будет достигать 96%, а в мозге – 12%. Чтобы определить стадию инфаркта и степень поражения органа, врачи учитывают соотношение общей КФК и её изоформ:

- Повышение MB-КФК до уровня более 10 единиц на литр и увеличение активность общего КФК до 6% свидетельствует об формировании некроза миокарда. Значимым для диагностики является уровень изоформ.

- Небольшое отклонение в уровне MB-КФК на фоне изменений в других маркерах свидетельствует о том, что уже прошло примерно 2е суток с момента инфаркта.

Данный тест нельзя рекомендовать к выявлению у больного инфаркта миокарда, если с момента приступа прошло более 36 и менее 6 часов. Ещё одним существенным минусом данного фермента является то, что его количество увеличивается при внутримышечных инъекциях и различных травмах.

Креатинфосфокиназа (КФК) — митохондриальный фермент, представлен во многих тканях, но больше всего он содержится в тканях миокарда, мозга и поперечно-полосатой мускулатуре. Различают два фрагмента фермента — М, В и три изоформы фермента — ММ-мышечный, МВ-сердечный, ВВ-мозговой.

Это означает, что для диагностического суждения помимо определения содержания самой изоформы маркера инфаркта миокарда необходимо определить соотношение между общей КФК и изоформой.

Для поражения миокарда — развития некроза — характерно повышение МВ-КФК до уровня ≥10 ЕД/л и более 6% общей активности КФК. Эксперты рекомендуют учитывать уровень МВ-КФК как диагностически значимый (если этот маркер используют как единственный) более двухкратного повышения нормальных значений.

МВ-КФК повышает свою активность примерно в то же время, что и тропонин (4-6 ч), однако у 80% больных ОКС к 3 ч повышается активность тропонина, в то время как МВ-КФК повышается до такого уровня существенно позже.

К концу 2 сут уровень МВ-КФК возвращается к норме, что затрудняет использование этого маркера для ретроспективной диагностики ИМ. Тем не менее уровень повышения МВ-КФК имеет прогностическое значение: чем выше уровень маркера инфаркта миокарда, тем тяжелее прогноз.

Возвращение к нормальным значениям маркера инфаркта миокарда к концу 2 сут позволяет использовать этот тест при повторных ИМ, развивающихся в ранние сроки.

Этот тест на маркер инфаркта миокарда не может быть рекомендован для диагностики ОКС в сроки менее 6 ч и позже 36-48 ч. К повышению уровня активности КФК приводят внутримышечные инъекции с развитием гематомы;

В сложных ситуациях, когда результаты определения активности МВ-КФК с учетом конкретной клинической ситуации не позволяют однозначно склониться к диагнозу ОКС, необходимо определить активность тропонина или ориентироваться на клиническую картину.

Какие анализы проводят в острой фазе инфаркта?

Сердечные маркеры инфаркта миокарда высокоспецифичны, чувствительны к протекающим в мышце сердца некротическим процессам. Достаточное для диагностики количество маркеров в кровеносной системе наблюдается, едва появляются выраженные симптомы патологического состояния. Достаточный для уточнения диагноза уровень сохраняется продолжительное время.

В наши дни у врачей нет информации о существовании некоторого универсального маркера инфаркта миокарда, показателя, который бы давал точную информацию о состоянии больного и в самом начале развития инфаркта, и по мере прогресса.

Ранние маркеры, как известно, наблюдаются лишь несколько первых часов с момента развития инфаркта, в то время как поздние проявляют себя через 9 часов и далее. Для уточнения диагноза приходится анализировать обе группы показателей.

В качестве стандартных лабораторных маркеров инфаркта миокарда следует отметить сердечные белковые структуры, участвующие в сократительных процессах, и особенно тропонины. За счет высокой специфичности определение этих структур при анализе помогает быстро диагностировать инфаркт, а значит, раньше оказать больному квалифицированную помощь.

Определяя клинический инфаркт миокарда, необходимо помнить, что активность ферментов не всегда объясняется именно таким состоянием, но может указывать на иные нарушения в работе сердца, а также несердечные болезни.

Лишь комплексное обследование позволяет установить диагноз точно и дифференцировать его от состояний, объясняющихся медицинскими вмешательствами (некоторыми методами обследования и вводимыми инъективно препаратами).

Внезапное повышение количества ферментов возможно при тромболитической терапии, поскольку биологически активные структуры вымываются из сердечных тканей. Чтобы анализы были максимально точными и детальными, следует определить активность разных веществ в течение некоторого времени.

При заболеваниях сердца преимущественный процент летальных исходов приходится на острый коронарный синдром и недостаточность работы сердца, а также наличие тромбов, блокирующих сосуды, и дестабилизацию ритма сокращения сердца.

Клинический инфаркт миокарда с минимальной степенью вероятности приводит к таким осложнениям, если его устанавливают рано, точно. Лучший прогноз у пациента, обратившегося в клинику и получившего квалифицированную помощь. Подход к стабилизации состояния должен выбираться индивидуально.

Чтобы сформулировать максимально актуальные при инфаркте миокарда рекомендации, берут кровь на анализ, в ходе чего определяют биохимические маркеры, рассмотренные выше. Исходя из показателей по концентрации, можно понять, каковы особенности протекания патологии в конкретном случае.

Если у больного была диагностирована острая фаза инфаркта миокарда, дополнительно проводятся следующие анализы:

- Анализ свертываемости крови. Необходим для того, чтобы исключить развитие ДВС-синдрома.

- Измерение показателей кислотно-щелочного состояния. Необходимо для того, чтобы рассчитать количество аспарагиновой кислоты и других микроэлементов, которые необходимо вводить больному для нормализации его состояния.

- Определение уровня липидного обмена. Проводится для того, чтобы понять степень прогрессирования атеросклероза.

В некоторых ситуациях, чтобы подтвердить фазу ИМ, берут анализ связывающего жирные кислоты белка. Он позволяет определить степень повреждения миокарда, если с момента приступа прошло более 2 часов. Но самым точным маркером, позволяющим точно диагностировать ИМ, является тропонин. Именно после определения его количества врачи принимают решение о начале реперфузионной терапии.

Тропонин

Все современные способы выявления инфаркта миокарда (ИМ) связаны с анализом уровня тропонина в крови. Если количество этого вещества соответствует норме, то наличие приступа автоматически исключается.

Выделяют три разновидности тропонинов: I, Т, С. Элементы Т и I отвечают за взаимодействие фибриллярного белка и белка мышечных волокон в миокарде. От них зависит сократительная способность сердца, поэтому их считаются специфическими.

Полностью кардиоспецифичным считается тропонин I. Гены, отвечающие за его синтез, находятся в кардиомиоцитах. Тропонин Т-вида вырабатывается мышцами и миокардом, поэтому его нельзя назвать целиком кардиоспецифичным.

Его количество не влияет на точность диагностики ИМ. С-тропонин присутствует во всех органах человека, поэтому его не учитывают при диагностике болезни. При развитии острого коронарного синдрома величина тропонина повышается у 80% пациентов в первые 3 часа, поэтому тест на данные маркеры считается способом ранней диагностики проблем с сердцем.

В норме значения тропонина не превышают 0,01-0,1 мкг/л. У людей старшего поколения уровень этих микроэлементов будет выше, чем у молодых. Конкретно для диагностики и выявления болезни берут значение тропонина, если люди не демонстрируют каких-либо признаков острого коронарного синдрома.

- Тупая сердечная травма, разряд встроенного в организм кардиовертера-дефибриллятора и другое воздействие на сердце может привести к скачку тропонина без развития острого коронарного синдрома. Но расслабляться больным не стоит. Изменение этого микроэлемента свидетельствует в таких ситуациях о поражении миокарда.

- Тромбоэмболия легочной артерии. Уровень тропонина опять растёт. Объясняется это тем, что миокард правого желудочка перестаёт нормально работать. В нём развиваются некрозы. Единственный верным способом диагностики в такой ситуации станет использование специализированных аппаратов и инструментов.

- Хроническая болезнь почек 4-5 стадии. До 45% людей, страдающих от этой болезни, сталкиваются с повышенным уровнем тропонина в крови. Считается, что изменение данного показателя в большую сторону говорит об стенозе и зарождающихся некротических очагах в миокарде.

- Онкологические пациенты, подвергающиеся воздействию химической терапии. Изменение показателей тропонина в настоящих ситуациях связано с разрушающим воздействием на миокард рубомицина. Это также является подтверждением некроза. Пациентам в таких ситуациях необходимо проконсультироваться с онкологом, чтобы скорректировать план лечения.

- Геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние. Кардиомиоциты в этих ситуациях подвергаются воздействию гормонов стресса.

Несмотря на то, что существует много ситуаций, провоцирующих увеличение уровня тропонина, необходимо помнить, что он всегда свидетельствует об некротических изменениях в миокарде. Даже если у пациента нет инфаркта, врач должен направить его на тщательное обследование и разработать план лечения существующих болезней.

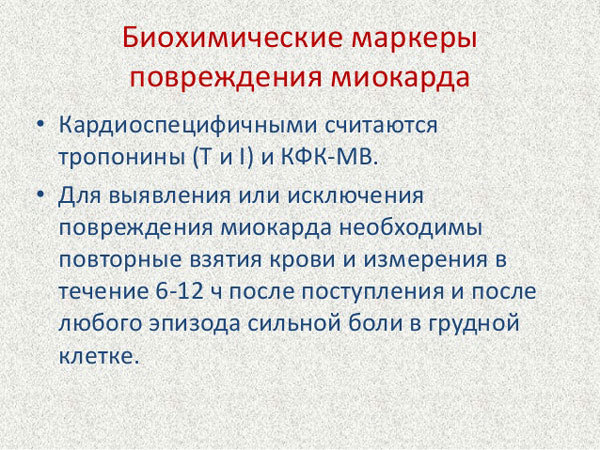

Современная диагностика повреждения миокарда основана на определении уровня активности тропонина в крови. Нормальный уровень тропонина исключает ИМ. Существует три типа тропонинов — I, T, С.

- Тропонины I и Т осуществляют взаимодействие белков актина и миозина в миокарде, обеспечивая сократительную способность, поэтому они кардиоспецифичны.

— Тропонин I считают абсолютно кардиоспецифичным, так как ген, кодирующий его синтез, обнаружен только в кардиомио-цитах.

— Тропонин Т не имеет абсолютной кардиоспецифичности, так как в небольших количествах синтезируется в поперечно-полосатых мышцах, но это количество не оказывает влияние на точность диагностики ОКС.

- Тропонин C присутствует как в поперечно-полосатых мышцах, так и в других органах, в связи с этим его не используют для диагностики ОКС.

Повышение уровня тропонина через 3 ч от начала развития ОКС регистрируют у 80% пациентов, что позволяет считать тропониновый тест тестом ранней диагностики ОКС. С учетом того, что повышенная активность тропонина сохраняется до 360 ч от начала ОКС, этот тест можно применять и для поздней диагностики ОКС, помня о необходимости дифференциальной диагностики повышенного уровня тропонина.

Нормальные значения тропонина составляют 0,01-0,1 мкг/л. У пожилых здоровых людей (без признаков ОКС) уровень тропонина всегда выше, чем у молодых здоровых людей. Уровень тропонина у людей без признаков ОКС имеет прогностическое значение: если он превышает 0,01 мкг/л, риск развития ОИМ резко возрастает. Уровень активности тропонина у лиц без ОКС коррелирует с выраженностью коронарного поражения.

Повышение уровня тропонина обладает прогностическим значением и у больных с ОКС. В исследовании GUSTO IV было установлено, что при повышении активности тропонина Т в пределах 0,12-0,47 мкг/л и

Биохимические маркеры инфаркта миокарда — самый ранний, показатели, острого, по времени, нормы

Состояние человека, попавшего в кардиологическое отделение, определяется по данным анамнеза, жалобам и результату электрокардиограммы. В ряде случаев острый коронарный синдром, который нередко становится причиной инфаркта, не имеет яркой симптоматики.

Такое происходит у людей с эндокринологическими проблемами, у лиц преклонного возраста и женщин. Болезненные ощущения у них отсутствуют или имеют нехарактерное проявление.

Если диагностика усложняется некоторыми обстоятельствами, проводят анализ крови, с помощью которого выявляются маркеры некроза сердечной мышцы.

- Вся информация на сайте носит ознакомительный характер и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ руководством к действию!

- Поставить ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ Вам может только ВРАЧ!

- Убедительно просим Вас НЕ ЗАНИМАТЬСЯ самолечением, а записаться к специалисту!

- Здоровья Вам и Вашим близким!

Какие анализы делают

Для постановки правильного диагноза оценивается активность аспартатаминотрансферазы (АсАТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и креатинкиназы (КФК).

Определяется концентрация в крови тропонина (белка, участвующего в процессе сокращения сердца), содержание миоглобина (белка, отвечающего за транспортировку кислорода в миокарде) в моче и крови.

Нужно принимать во внимание то, что изменение активности ферментов не строго специфично для инфаркта, поэтому может обуславливаться иными сердечными патологиями (тахикардия, миокардит, сердечная недостаточность и т. д.), а также несердечными болезнями (заболевания почек, печени, крови и др.) и медицинскими вмешательствами (инвазивные методики обследования, внутримышечные инъекции).

Резкое увеличение ферментов отмечается при тромболитической терапии ввиду их вымывания из пораженной области сердца. С целью повышения информативности анализов определяют активность специфичных изоферментов в динамике.

Нормы показателей зависят от используемых в медучреждениях методик исследования.

Динамика изменения показателей:

| Концентрация миоглобина (самый ранний маркер инфаркта миокарда) | Повышается через один-два часа после начала развития приступа и достигает максимального значения через шесть часов. Нормализация занимает по времени около суток. |

| Активность КФК | Возрастает через четыре часа, максимальная концентрация достигается через 16 часов. Показатель приходит в норму через двое суток. |

| Активность АсАТ | Возрастает через 8-12 часов, наибольшее значение достигается на вторые сутки. Показатель приходит в норму к седьмому дню заболевания. |

| ЛДГ | Реагирует позже других ферментов. Активность возрастает через сутки после начала приступа, максимальная концентрация отмечается на четвертые сутки. К концу второй недели показатель приходит в норму. |

Информативным лабораторным исследованием для определения инфаркта является анализ крови на КФК-МВ-изофермент, тропонин-Т и тропонин-I.

Отдельное внимание следует уделить экспресс диагностике инфаркта при помощи эффективного иммунологического теста для выявления содержания специфического миокардиального белка тропонина-Т. Данный белок находится во внутриклеточной жидкости и сократительных волокнах.

При инфаркте его максимальное значение достигается через 2-3 часа, второй пик приходится на третьи сутки. Белок достигает нормы только через полторы-две недели.

Такая методика позволяет выявить не только крупные, но мелкие очаги поражения сердечной мышцы, что имеет диагностическую и прогностическую значимость для пациентов с нестабильной стенокардией. Около 95% пациентов с нормальным уровнем белка выживают, и за время пребывания в стационаре острого инфаркта не случается.

Анализ проводится следующим образом: на специальную полоску наносится 150 мкл крови, через двадцать минут можно считывать результаты.

При инфаркте содержание тропонина-Т выше 0,2 нг/мл (на полоске отображаются две линии). Если полоска одна, тест признается отрицательным. Диагностику повторно проводят через несколько часов. Тест можно проводить до определения в стационар.

Краткое обоснование

Основными причинами смерти при сердечных патологиях являются:

Что касается инфаркта, то огромное значение имеет его ранняя и точная диагностика. Для минимизации осложнений схеме лечения должен быть обеспечен индивидуальный подход.

Наилучшее средство в данном случае – анализ крови, позволяющий обнаружить биохимические маркеры инфаркта миокарда. По концентрации того или иного белка можно определить специфику патологического состояния.

Сравнительная характеристика биологических маркеров инфаркта миокарда

Маркеры инфаркта обладают высокой чувствительностью к отмиранию внешнего слоя миокарда. Если симптоматика начинает проявляться за короткое время, маркеры достигают уровня, имеющего диагностическую значимость.

Показатели сохраняются на протяжении длительного времени. Универсального маркера, который бы полностью отвечал всем требованиям, не существует на данном этапе.

Для постановки точного диагноза рассматривают ранний и поздний показатель. В первом случае максимальные показатели достигаются в первые часы приступа, во втором – спустя более длительное время (около девяти часов), но они дают более точную информацию о специфике патологии.

Виды маркеров инфаркта миокарда

Как отмечалось выше, маркеры имеют различные периоды образования. Миоглобин является ранним. Это белок, который отвечает за транспортировку кислорода в сердечной мышце. Масса его молекулы достигает 18 кДа.

Концентрация миоглобина повышается в первые два часа после приступа. Через сутки его значение достигает нормы. Современные методики исследования позволяют найти содержание миоглобина за десять минут.

Следует учитывать, что миоглобин также содержится в скелетных мышцах, а его концентрация зависит от функционального состояния почек. По этой причине белок недостаточно специфичен в отношении инфаркта.

Еще один маркер – КФК. Креатинкиназа – это фермент, содержащийся преимущественно в мышечной ткани. В крови его повышение начинает проявляться через четыре часа после инфаркта.

К ранним маркерам относится сердечная форма белка, связывающая жирные кислоты. Максимальное содержание отмечается в ткани сердечной мышцы, а также в аорте. В норме концентрация БСЖК в крови низкая. Данный маркер намного чувствительнее, чем миоглобин.

Поздние маркеры выявляются через 6-9 часов после старта заболевания, но они более информативны. Ранняя диагностика не включает определение ЛДГ, поскольку белок повышается в крови поздно. Фермент характеризует повреждения клеток. Точное выявление уровня ЛДГ позволяет дифференцировать инфаркт и сходные патологические состояния.

АсАТ преимущественно содержится в печени, почках, скелетных мышцах, сердце и нервных тканях. В отношении некроза малоспецифична, поэтому не нашла диагностического применения.

Маркеры инфаркта имеют определенные стандарты. К ним относятся белки, участвующие в процессе сокращения сердца. При лабораторном исследовании наибольшее внимание нужно уделять тропонинам, поскольку они наиболее специфичны и чувствительны. Они позволяют определить инфаркт в наикратчайшие сроки, благодаря чему можно выиграть время и спасти жизнь.

Даже при позднем обращении за медицинской помощью точная диагностика возможна за счет содержания тропонина. Также анализ позволяет сделать прогноз касаемо дальнейшего течения заболевания.

Способы, не нашедшие широкого применения

Правильное определение маркеров инфаркта позволяет назначить максимально эффективное лечение.

Медицине известен еще ряд показателей, которые должны были использоваться в диагностике патологии, но впоследствии их рассмотрение признали нецелесообразным:

- легкие цепи фибриллярного белка;

- гликогенфосфорилаза ВВ;

- белки, связывающие кальций.

Перечисленные показатели не смогли превзойти по степени специфичности привычные исследования.

Маркеры инфаркта по времени, к которым относятся тропонин, КФК-МВ-изофермент, БСЖК, являются самыми чувствительными и достоверными. Они позволяют оценить состояние больных с подозрением на инфаркт миокарда и поставить точный диагноз.

Диагностика острого инфаркта миокарда

Обращение пациента кардиологического профиля к врачу с жалобами на загрудинную боль всегда должны настораживать специалиста. Подробный расспрос с детализацией жалоб и течения патологии помогает установить направление диагностического поиска.

Основные моменты, которые указывают на возможность инфаркта у пациента:

- наличие ишемической болезни сердца (стабильная стенокардия, диффузный кардиосклероз, перенесенный ИМ);

- факторы риска: курение, ожирение, гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет;

- провоцирующие факторы: чрезмерная физическая нагрузка, инфекционное заболевание, психоэмоциональное напряжение;

- жалобы: загрудинная боль сдавливающего или жгущего характера, которая длится более 30 минут и не купируется «Нитроглицерином».

Кроме того, ряд пациентов отмечают за 2-3 дня до катастрофы «ауру» (подробнее о ней в статье «Предынфарктное состояние»):

- общая слабость, немотивированная усталость, обмороки, головокружение ;

- усиленное потоотделение;

- приступы сердцебиения.

Осмотр

Физикальное (общее) исследование пациента проводится в кабинете доктора с использованием методов перкуссии (поколачивания), пальпации и аускультации («выслушивания» сердечных тонов с помощью фонендоскопа).

Инфаркт миокарда — патология, которая не отличается специфическими клиническими признаками, позволяющими поставить диагноз без использования дополнительных методов. Физикальное исследование применяется для оценки состояния сердечно-сосудистой системы и определения степени нарушения гемодинамики (кровообращения) на догоспитальном этапе.

Частые клинические признаки инфаркта и его осложнений:

- бледность и высокая влажность кожных покровов;

- цианоз (синюшность) кожи и слизистых оболочек, холодные пальцы рук и ног — свидетельствуют о развитии острой сердечной недостаточности;

- расширение границ сердца (перкуторное явление) — говорит об аневризме (истончение и выпячивание стенки миокарда);

- прекардиальная пульсация характеризуется видимым биением сердца на передней грудной стенке;

- аускультативная картина — приглушенные тоны (из-за сниженной сократительной способности мышцы), систолический шум на верхушке (при развитии относительной недостаточности клапана при расширении полости пораженного желудочка);

- тахикардия (учащенное сердцебиение) и гипертензия (повышенные показатели артериального давления) вызываются активацией симпатоадреналовой системы.

Более редкие явления — брадикардия и гипотензия — характерны для инфаркта задней стенки.

Изменения в других органах регистрируются нечасто и связаны преимущественно с развитием острой недостаточности кровообращения. Например, отек легких, который аускультативно характеризуется влажными хрипами в нижних сегментах.

Изменение формулы крови и температура тела

Измерение температуры тела и развернутый анализ крови — общедоступные методы оценки состояния пациента для исключения острых воспалительных процессов.

В случае инфаркта миокарда возможно повышение температуры до 38,0 °С на 1—2 дня, состояние сохраняется в течение 4—5 суток. Однако гипертермия встречается при крупноочаговом некрозе мышцы с выделением медиаторов воспаления. Для мелкоочаговых инфарктов повышенная температура нехарактерна.

Наиболее характерные изменения в развернутом анализе крови при ИМ:

- лейкоцитоз — повышение уровня белых клеток крови до 12—15*109/л (норма — 4—9*109/л);

- палочкоядерный сдвиг влево: увеличение количества палочек (в норме — до 6 %), юных форм и нейтрофилов;

- анэозинофилия — отсутствие эозинофилов (норма — 0—5 %);

- скорость оседания эритроцитов (СОЭ) возрастает до 20—25 мм/час к концу первой недели (норма — 6—12 мм/час).

Сочетание перечисленных признаков с высоким лейкоцитозом (до 20*109/л и больше) свидетельствуют о неблагоприятном прогнозе для пациента.

Коронарография

Согласно современным стандартам, пациент с подозрением на инфаркт миокарда подлежит экстренному выполнению коронарографии (введение контраста в сосудистое русло и с последующим рентгеновским исследованием проходимости сосудов сердца). Подробнее об этом обследовании и особенностях его выполнения можно прочесть тут.

Электрокардиография

Электрокардиография (ЭКГ) по-прежнему считается основным методом диагностики острого инфаркта миокарда.

Метод ЭКГ позволяет не только поставить диагноз ИМ, но и установить стадию процесса (острая, подострая или рубец) и локализацию повреждений.

Международные рекомендации Европейского общества кардиологов выделяют следующие критерии инфаркта миокарда на пленке:

- Острый инфаркт миокарда (при отсутствии гипертрофии левого желудочка и блокады левой ножки пучка Гисса):

- Повышение (подъем) сегмента ST выше изолинии: >1 мм (>0,1 мВ) в двух и более отведениях. Для V2-V3 критерии >2 мм (0,2 мВ) у мужчин и >1,5 мм (0,15 мВ) у женщин.

- Депрессия сегмента ST >0,05 мВ в двух и более отведениях.

- Инверсия («переворот» относительно изолинии) зубца Т более 0,1 мВ в двух последовательных отведениях.

- Выпуклый R и соотношение R:S>1.

- Ранее перенесенный ИМ:

- Зубец Q длительностью более 0,02 с в отведениях V2-V3; более 0,03 с и 0,1мВ в I, II, aVL, aVF, V4-V6.

- Комплекс QS в V2-V

- R >0,04 c в V1-V2, соотношение R:S>1 и положительный зубец Т в этих отведениях без признаков нарушения ритма.

Определение локализации нарушений по ЭКГ представлено в таблице ниже.

| Передняя стенка левого желудочка | I, II, aVL |

| Задняя стенка («нижний», «диафрагмальный инфаркт») | II, III, aVF |

| Межжелудочковая перегородка | V1-V2 |

| Верхушка сердца | V3 |

| Боковая стенка левого желудочка | V4-V6 |

Аритмический вариант инфаркта протекает без характерной загрудинной боли, но с нарушениями ритма, которые регистрируются на ЭКГ.

Биохимические анализы на маркеры некроза сердечной мышцы

«Золотым стандартом» подтверждения диагноза ИМ в первые часы от начала приступа боли является определение биохимических маркеров.

Лабораторная диагностика инфаркта миокарда с помощью ферментов включает:

- тропонины (фракции І, Т и С) — белки, которые находятся внутри волокон кардиомиоцитов и попадают в кровь при разрушении миокарда (о том, как выполнить тест, читайте здесь;

- креатинфосфокиназа, сердечная фракция (КФК-МВ);

- белок, связывающий жирные кислоты (БСЖК).

Также лаборанты определяют менее специфические показатели: аспартатаминотрансфераза (АСТ, является также маркером поражения печени) и лактатдегидрогеназа (ЛДГ1-2).

Время появления и динамика концентрации сердечных маркеров представлены в таблице ниже.

| Тропонины | 4 часа | 48 | В течение 10—14 суток |

| КФК-МВ | 6—8 часов | 24 | До 48 часов |

| БСЖК | Через 2 часа | 5—6 — в крови; 10 — в моче | 10—12 часов |

| АСТ | 24 часа | 48 | 4—5 дней |

| ЛДГ | 24—36 часов | 72 | До 2 недель |

Согласно приведенным выше данным, для диагностики рецидива инфаркта (в первые 28 дней) целесообразно определять КФК-МВ или БСЖК, концентрация которых снижается в течение 1—2 дней после приступа.

Забор крови на сердечные маркеры проводится в зависимости от времени начала приступа и специфики изменения концентраций ферментов: не стоит ожидать высоких значений КФК-МВ в первые 2 часа.

Неотложная помощь пациентам оказывается вне зависимости от результатов лабораторной диагностики, на основании клинических и электрокардиографических данных.

Рентгенография органов грудной клетки

Рентгенологические методы нечасто используются в практике кардиологов для диагностики инфаркта миокарда.

Согласно протоколам, рентгенография органов грудной клетки показана при:

- подозрении на отек легких (одышка и влажные хрипы в нижних отделах);

- острой аневризме сердца (расширение границ сердечной тупости, перикардиальная пульсация).

Узи сердца (эхокардиография)

Комплексная диагностика острого инфаркта миокарда подразумевает раннее ультразвуковое исследование сердечной мышцы. Метод эхокардиографии (ЭхоКГ) информативен уже в первые сутки, когда определяются:

- снижение сократительной способности миокарда (зоны гипокинезии), что позволяет установить топический (по локализации) диагноз;

- падение фракции выброса (ФВ) — относительный объем, который попадает в систему кровообращения при одном сокращении;

- острая аневризма сердца — расширение полости с формированием кровяного сгустка в нефункционирующих участках.

Кроме того, метод используется для выявления осложнений ИМ: клапанной регургитрации (недостаточности), перикардита, наличия тромбов в камерах.

Радиоизотопные методы

Диагностика инфаркта миокарда при наличии сомнительной ЭКГ-картины (например, при блокаде левой ножки пучка Гисса, пароксизмальных аритмиях) подразумевает использование радионуклидных методов.

Наиболее распространенный вариант — сцинтиграфия с использованием пирофосфата технеция (99mTc), который накапливается в некротизированных участках миокарда. При сканировании такой области зона инфаркта обретает наиболее интенсивный окрас. Исследование информативно с 12 часов после начала болевого приступа и до 14 дней.

Изображение сцинтиграфии миокарда

Мрт и мультиспиральная компьютерная томография

КТ и МРТ в диагностике инфаркта используются сравнительно редко из-за технической сложности исследования и невысокой информативности.

Компьютерная томография наиболее показательна для дифференциальной диагностики ИМ с тромбоэмболией легочной артерии, расслоения аневризмы грудной аорты и других патологий сердца и магистральных сосудов.

Магнитно-резонансная томография сердца отличается высокой безопасностью и информативностью в определении этиологии поражения миокарда: ишемическое (при инфаркте), воспалительное или травматическое. Однако длительность процедуры и особенности проведения (необходимо неподвижное состояние пациента) не позволяют проводить МРТ в острый период ИМ.

Дифференциальная диагностика

Наиболее опасные для жизни патологии, которые необходимо отличать от ИМ, их признаки и используемые исследования представлены в таблице ниже.

| Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) |

|

|

|

| Расслаивающая аневризма аорты |

|

Малоинформативны |

|

| Плевропневмония |

|

Развернутый анализ крови: лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, высокая СОЭ |

|

61.Биохимическая диагностика инфаркта миокарда. Креатинкиназа. Лактатдегидрогеназа. Другие биохимические показатели повреждения миокарда

При

инфаркте миокарда (ИМ) в результате некроза клеток сердечной мышцы в

кровеносное русло попадают содержащиеся

в них ферменты и белки. По их наличию,

времени появления и концентрации в

плазме крови можно оценить ущерб,

нанесенный сердечной мышце. Эти сведения дополняют данные ЭКГ и помогают в

ранней диагностике ИМ, что позволяет

своевременно избрать правильную тактику

лечения.

Идеальный

биохимический маркер должен обладать

наивысшей специфичностью и чувствительностью

в отношении некроза миокарда, в течение

короткого времени после начала симптомов

ИМ достигать в крови диагностически

значимого уровня, этот уровень должен

сохраняться в течение многих дней.

В

настоящее время маркера, полностью

отвечающего всем этим требованиям, не

существует, поэтому для диагностики ИМ

рекомендуется параллельно использовать

два маркера — «ранний» и «поздний».

Содержание «раннего» маркера при

ИМ диагностически значимо повышается

в крови в первые часы заболевания,

«поздний» —достигает диагностически

значимого уровня только через 6—9 ч, но

обладает высокой специфичностью в

отношении некроза миокарда.

Ранние

маркеры некроза миокарда:

-

Миоглобин

-

МВ-КФК (сердечная форма креатинфосфокиназы — КФК)

-

Сердечная форма белка, связывающего жирные кислоты (сБСЖК)

Поздние

маркеры некроза миокарда:

-

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

-

Аспартатаминотрансфераза (АсАТ)

-

Сердечные тропонины I и Т

Среди

множества биохимических маркеров,

которые могут менять свою концентрацию

в плазме крови при ИМ, наиболее

кардиоспецифическими являются тропонины, МВ-фракция креатенинфосфокиназы

(КФК-МВ) и миоглобулин, которые и

представляют наибольшую диагностическую

ценность.

Тропонин

— является ферментом «быстрого

реагирования», поскольку попадает в

периферический кровоток из зоны некроза

уже в первые часы повреждения миокарда.

Тропонины Т и I присутствуют только в

клетках миокарда, поэтому повышение их концентрации в крови является

достоверным признаком ИМ и показателем

его распространенности.

Отрицательный

тропониновый тест вначале сердечного

приступа и через 12 часов позволяет

исключить у больного ИМ и диагностировать

нестабильную стенокардию.

Даже

незначительное повышение уровня

тропонинов в периферической крови через

6-12 часов после болевого приступа расценивается как признак ишемии

миокарда ведущей к некрозу и позволяет

выявить ИМ без явных клинических симптомов и ЭКГ-признаков заболевания.

МВ-фракция

креатенинфосфокиназы (МВ-КФК)

содержится преимущественно в клетках

миокарда, но в небольшом количестве

присутствует и в скелетных мышцах,

поэтому активность этого фермента в

крови может повышаться при повреждении

не только сердечной мышцы, но и других

мышечных групп.

Судить о повреждении

миокарда на фоне сердечного приступа позволяет нарастание активности МВ-КФК

в динамике. Для диагностики ИМ в первые

сутки от начала сердечного приступа ее

определяют 2-3 раза каждые 8 часов. Три

отрицательных результата позволяют

исключить ИМ, а нарастание концентрации

этого фермента в крови с высокой долей

вероятности свидетельствует об ИМ.

Уровень активности MB — КФК позволяет

определить величину инфаркта миокарда

и тяжесть заболевания.

Миоглобин

— очень ранний и чувствительный, но менее специфичный маркер ИМ, поскольку

содержание этого мышечного белка в

крови может увеличиваться и по другим

причинам. Миоглобин при сердечном

приступе появляется в крови еще до

формирования очага некроза, на стадии

выраженного ишемического повреждения

сердечной мышцы. Повышение уровня

миоглобина в 10 раз и больше указывает

на некроз мышечных клеток.

Лактатдегидрогеназа

(ЛДГ)

—

фермент, принимающий участие в реакциях

гликолиза, катализируя превращение

лактата в пируват, при этом образуется

NADH. ЛДГ имеет пять изо-энзимов. В сердечной

мышце содержится преимущественно

изоэнзим ЛДГ-1.

При ИМ концентрация ЛДГ

начинает превышать нормальный уровень

через 14—48 ч после начала симптомов,

достигает максимального значения на

3—6-е сутки заболевания и возвращается

к норме на 7—14-е сутки болезни. ЛДГ-1 была

обнаружена также в эритроцитах, почках,

мозге, желудке, повышение концентрации

этого белка в крови больных далеко не

всегда связано с некрозом миокарда.

Отношение ЛДГ-1/ЛДГ-2, превышающее 0,76,

обладает 90% специфичностью при выявлении

некроза миокарда. Это соотношение может

увеличиваться и в случае отсутствия

ИМ, если у больного имеются массивный

гемолиз, мегалобластическая анемия,

распространенное повреждение скелетных

мышц, тяжелое заболевание печени.

Из-за

позднего повышения концентрации ЛДГ в

сыворотке крови этот маркер не применяется

для ранней диагностики ИМ и суждения

об успехе тромболитической терапии,

однако ЛДГ длительно использовалась

для диагностики ИМ в поздние сроки

заболевания.

Аспартатаминотрансфераза

(АсАТ)

– фермент, который катализирует

преобращение оксалоацетата в аспартат,

перенося NH3 на первую молекулу. Вторым

продуктом реакции является α-кетоглутарат.

Реакция играет важную роль в высвобождении

NH3 из аминокислот, который затем

перерабатывается в цикле мочевины, так

как аспартат, полученный в процессе

реакции, нужен для образования

аргининосукцината.

У больных ИМ уровень

АсАТ превышает норму через 8—12 ч после

начала боли, достигает максимального

значения к 24—З6-му часу и возвращается

к норме за 3—4 дня. Большое количество

этого фермента содержится в тканях

печени, что сильно снижает его специфичность

в отношении некроза миокарда.

АсАТ

неудобна как для ранней, так и для поздней

диагностики ИМ, она используется только

в сочетании с более чувствительными и

специфичными маркерами. Низкая

специфичность в отношении некроза

миокарда послужила причиной того, что

использование этого маркера, как и ЛДГ,

для диагностики ИМ в настоящее время

также признано нецелесообразным..

Повышение

АСТ, превышающее повышение АЛТ, характерно

для повреждения сердечной

мышцы;

если же показатель АЛТ выше, чем АСТ, то

это, как правило, свидетельствует о

разрушении клеток печени.

Неспецифическая

реакция

на повреждение миокарда включает нейтрофильный лейкоцитоз

(появляется через несколько часов после окклюзии и длится 3-7 сут, число лейкоцитов

достигает 12000-15000 в мкл). СОЭ

повышается медленнее, достигает пика

в 1-ю неделю и часто остается повышенной

в течение 1-2 нед.

сБСЖК

по последовательности аминокислот

идентичен БСЖК, содержащемуся в

поперечнополосатой мышечной ткани

скелетных мышц, однако представлен в

скелетной мускулатуре в минимальном

количестве. Максимальное количество

сБСЖК находится в ткани миокарда — 0,5

мг/г.

Единственная мышца, в которой

имеется относительно большое количество

сБСЖК, — это диафрагма (примерно 25% от

содержания в ткани миокарда). Некоторое

количество сБСЖК содержится в тканях

аорты, и можно предположить, что содержание

его повышается, в крови при расслаивающей

аневризме аорты.

Так как сБСЖК в основном

свободно расположен в цитоплазме клеток,

в случае повреждения клеточной мембраны

кардиомиоцита он быстро попадает в

кровоток. В крови здоровых людей

циркулирует небольшое количество сБСЖК.

Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (оптимальный)

[40-143] Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (оптимальный)

2520 руб.

- Определение концентрации маркеров повреждения миокарда, используемое для диагностики острого коронарного синдрома (ОКС) и инфаркта миокарда (ИМ).

- Синонимы русские

- Анализы крови при ОКС, маркеры ОКС.

- Синонимы английские

- Biomarkers of Acute Coronary Syndrome, ACS; Creatine kinase MB (CK-MB), Troponin I, Myoglobin, AST, ALT.

- Какой биоматериал можно использовать для исследования?

- Венозную кровь.

- Как правильно подготовиться к исследованию?

- Детям в возрасте до 1 года не принимать пищу в течение 30-40 минут до исследования.

- Детям в возрасте от 1 до 5 лет не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования.

- Не принимать пищу в течение 12 часов до исследования, можно пить чистую негазированную воду.

- Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение в течение 30 минут до исследования.

- Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Острый коронарный синдром (ОКС) – это совокупность клинических признаков и симптомов, позволяющих подозревать у пациента нестабильную стенокардию или острый инфаркт миокарда (ИМ).

Для дифференциальной диагностики ОКС и других заболеваний, которые могут протекать со схожей клинической картиной (например, тромбоэмболия легочной артерии), и для дифференциальной диагностики клинических форм ОКС (нестабильная стенокардия, ИМ с подъемом сегмента ST или без подъема сегмента ST) проводят ряд дополнительных исследований. Лабораторные тесты – неотъемлемая часть диагностического обследования пациента с ОКС и подозрением на ИМ.

Диагностическое обследование при ОКС включает измерение в крови концентрации креатинкиназы MB, тропонина I и миоглобина, а также аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ).

Тропонин I