Существует несколько методов определения скорости кровотока. Рассмотрим физические основы двух из них.

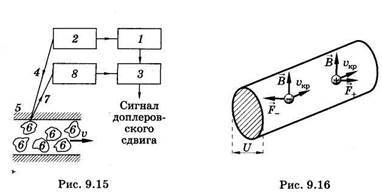

Ультразвуковой метод (ультразвуковая расходеметрия) основан на эффекте Доплера (см. § 5.10). От генератора I электрических колебаний УЗ-частоты (рис. 9.15) сигнал поступает на излучатель 2 и на устройство сравнения частот 3. УЗ-волна 4 проникает в кровеносный сосуд 5 и отражается от движущихся эритроцитов 6.

Отраженная УЗ-волна 7 попадает в приемник 8, где преобразуется в электрическое колебание и усиливается. Усиленное электрическое колебание попадает в устройство 3.

Здесь сравниваются колебания, соответствующие падающей и отраженной волнам, и выделяется доплеровский сдвиг частоты в виде электрического колебания:

![]()

| |

Из формулы (5.65) можно определить скорость эритроцитов:

|

В крупных сосудах скорость эритроцитов различна в зависимости от их расположения относительно оси: «приосевые» эритроциты движутся с большей скоростью, а «пристеночные» — с меньшей. УЗ-волна может отражаться от разных эритроцитов, поэтому доплеровский сдвиг получается не в виде одной частоты, а как интервал частот. Таким образом, эффект Доплера позволяет определять не только среднюю скорость кровотока, но и скорость движения различных слоев крови.

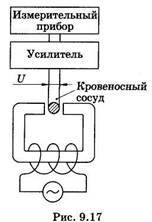

Электромагнитный метод (электромагнитная расходометрия) измерения скорости кровотока основан на отклонении движущихся зарядов в магнитном поле.

Дело в том, что кровь, будучи электрически нейтральной системой, состоит из положительных и отрицательных ионов. Следовательно, движущаяся кровь является потоком заряженных частиц, которые перемещаются со скоростью Укр.

На движущийся электрический заряд q в магнитном поле с индукцией В действует сила (см. § 13.3)

![]()

Если заряд отрицательный, то сила направлена противоположно векторному произведению vкрх В.

Как показано на рис. 9.16, силы, действующие со стороны магнитного поля на разноименные заряды, направлены в противоположные стороны. Около одной стенки кровеносного сосуда преобладает положительный заряд, около другой — отрицательный. Перераспределение зарядов по сечению сосуда вызовет появление электрического поля.

| |

Возникающее электрическое напряжение U (см. рис. 9.16) зависит от скорости движения ионов, т. е. от скорости крови [см. (9.19)]. Таким образом, измеряя это напряжение, можно определить и скорость кровотока. Зная сечение S сосуда, нетрудно вычислить объемную скорость кровотока (м3/с):

Практически удобнее в этом методе использовать переменное магнитное поле (рис. 9.17). Это приводит к возникновению переменного напряжения U, котopoe затем усиливается и измеряется.

Р А З Д Е Л 3

Термодинамика. Физические процессы в биологических мембранах

разделе рассматриваются явления, сущность которых определяется хаотическим движением огромного числа молекул, из которых состоят тела разной природы. Изучая эти явления, применяют два основных метода.

Один из них — термодинамический, он исходит из основных опытных законов, получивших название начал (законов, принципов) термодинамики. При таком подходе не учитывается внутреннее строение вещества.

Другой метод — молекулярно-кинетический (статистический) — основан на представлении о молекулярном строении вещества. Учитывая, что число молекул в любом теле очень велико, можно, используя теорию вероятностей, установить определенные закономерности.

В разделе в разной степени используются оба подхода.

Медикам данные вопросы важны для понимания энергетики организма, теплообмена биологических систем с окружающей средой, выяснения физических процессов, происходящих в биологических мембранах, и др.

Г Л А В А 10 Термодинамика

Под термодинамикой понимают раздел физики, рассматривающий тела, между которыми возможен обмен энергией (термодинамические системы), без учета микроскопического строения тел, составляющих систему.

Различают термодинамику равновесных систем или систем, переходящих к равновесию (классическая, или равновесная, термодинамика, часто называемая просто термодинамикой), и термодинамику неравновесных систем (неравновесная термодинамика).

Неравновесная термодинамика играет особую роль для рассмотрения биологических систем.

В главе наряду с термодинамикой изложены также вопросы, связанные с использованием низких температур и нагретых сред для лечения, а также элементы термометрии и калориметрии.

Основные понятия термодинамики. Первое начало термодинамики

Состояние термодинамической системы характеризуется физическими величинами, называемыми параметрами системы (объем, давление, температура, плотность и т. д.).

Если параметры системы при взаимодействии ее с окружающими телами не изменяются с течением времени, то состояние системы называют стационарным. Примерами таких состояний в течение небольшого отрезка времени являются состояние внутренней части работающего домашнего холодильника, состояние тела Человека, состояние воздуха в отапливаемом помещении и т. д.

В разных частях системы, находящейся в стационарном состоянии, значения параметров обычно различаются: температура в разных участках тела человека, концентрация диффундирующих молекул в разных частях биологической мембраны и т. п. В системе, таким образом, поддерживаются постоянные градиенты некоторых параметров, с постоянной скоростью могут протекать химические реакции.

|

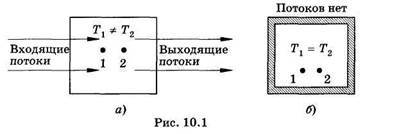

Стационарное состояние поддерживается за счет потоков энергии и вещества, проходящих через систему. Схематически на рис. 10.1, а показано стационарное состояние, температура неодинакова в разных точках системы. Ясно, что в стационарном состоянии могут находиться такие системы, которые либо обмениваются и энергией, и веществом с окружающими системами (открытые системы), либо обмениваются только энергией (закрытые системы).

Термодинамическая система, которая не обменивается с окружающими телами ни энергией, ни веществом, называется изолированной. Изолированная система со временем приходит в состояние термодинамического равновесия.

В этом состоянии, как и в стационарном, параметры системы сохраняются неизменными во времени. Существенно, что в равновесном состоянии параметры, не зависящие от массы или числа частиц (давление, температура и др.

), одинаковы в разных частях этой системы.

Естественно, что любая реальная термодинамическая система не будет изолированной хотя бы потому, что ее невозможно окружить оболочкой, не проводящей теплоту. Изолированную систему можно рассматривать как удобную термодинамическую модель. Схематически равновесное состояние изолированной системы показано на рис. 10.1, б.

Рассмотрим подробнее взаимодействие закрытой системы с окружающими телами. Обмен энергией между ними может осуществляться в двух различных процессах при совершении работы и при теплообмене.

Мерой передачи энергии в процессе теплообмена является количество теплоты, а мерой передачи энергии в процессе совершения работы является работа[1][1][1].

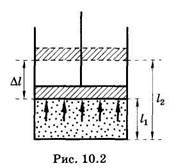

Найдем выражение для вычисления работы, совершаемой газом при изменении его объема. Предположим, что газ, находящийся в цилиндрическом сосуде под поршнем, изобарно расширяется от V1 до V2 (рис. 10.2), при этом поршень перемещается на расстояние ∆l = l2 – l1, а объем изменяется на AV = V2-V1

Найдем выражение для вычисления работы, совершаемой газом при изменении его объема. Предположим, что газ, находящийся в цилиндрическом сосуде под поршнем, изобарно расширяется от V1 до V2 (рис. 10.2), при этом поршень перемещается на расстояние ∆l = l2 – l1, а объем изменяется на AV = V2-V1

На поршень, площадь поперечногосечения которого S, со стороны газа вследствие давления р действует сила F = pS. Так как направление этой силы совпадает с направлением перемещения поршня, то работа, совершаемая газом,

![]()

При расширении газа AF > 0 и работа положительна (∆V > 0); при сжатии ∆V < 0 и А < 0. Заметим, что речь идет о работе, совершаемой газом, а не внешними силами. Работа всех внешних сил, наоборот, при расширении газа окажется отрицательной, а при сжатии — положительной.

- Если при изменении объема давление газа изменяется, то следует вычислять элементарную работу, соответствующую достаточно малому изменению объема dV:

- dA=pdV (10.2)

-

Проинтегрировав (10.2), получим работу, совершаемую газом:

В качестве примера найдем работу идеального газа при изотермическом процессе. Для этого подставим в формулу (10.3) вместо давления его выражение из уравнения Менделеева — Клапейрона:

Получим

Здесь m — масса газа, М — молярная масса (масса моля), Т — термодинамическая температура, Д = 8,31 Дж/(моль • К) — молярная газовая постоянная.

Из уравнения (10.3) ясно, что работа, совершаемая газом, графически определяется как площадь криволинейной трапеции в координатах давление — объем (рис. 10.3). Из рисунка, на котором представлены графики двух различных процессов с одинаковым начальным и конечным состояниями, видно, что работа зависит от процесса. Так, работа А1 (рис. 10.3, а) больше, чем работа А2 (рис. 10.3, б).

- Закон сохранения энергии для тепловых процессов формулируется как первое начало термодинамики. Количество теплоты, переданное системе, идет на изменение внутренней энергии системы и совершение системой работы:

- Под внутренней энергией системы понимают сумму кинетической и потенциальной энергий частиц, из которых состоит система.

- Внутренняя энергия U является функцией состояния системы и для данного состояния имеет вполне определенное значение; ∆U есть разность двух значений внутренней энергии, соответствующих конечному и начальному состояниям системы: ∆U = U2 — U1

Количество теплоты Q, как и работа, является функцией процесса, а не состояния. И количество теплоты, и работу нельзя выразить в виде разности двух значений какого-либо параметра в конечном и начальном состояниях. В связи с этим Q и А в (10.6) записаны без знака приращения ∆.

- Для достаточно малых значений Q, А и малых приращений U используют соответственно обозначения δQ, δА и dU, подчеркивая этим отличие понятий количества теплоты и работы от внутренней энергии.

- Ради упрощения в дальнейшем используются одинаковые обозначения (dQ, dA и dU), однако следует помнить различие этих

- физических величин. С учетом изложенного первое начало термодинамики можно записать в виде:

- Значения Q, A, ∆U и dQ, dA, dU могут быть как положительными (теплота передается системе внешними телами, внутренняя энергия увеличивается, газ расширяется), так и отрицательными (теплота отнимается от системы, внутренняя энергия уменьшается, газ сжимается).

Сп минимакс

Скорость кровотока — это скорость передвижения элементов крови по кровеносному руслу за определенную единицу времени. В практике специалисты выделяют линейную скорость и объемную скорость кровотока.

Один из главных параметров, характеризующий функциональность кровеносной системы организма. Этот показатель зависит от частоты сокращений сердечной мышцы, количества и качественного состава крови, величины сосудов, артериального давления, возраста и генетических особенностей организма.

Типы скорости кровотока

Линейная скорость- расстояние, проходимое частицей крови по сосуду за определенный период времени. Оно напрямую зависит от суммы площадей поперечного сечения сосудов, составляющих данный участок сосудистого русла.

Следовательно, аорта- самый узкий участок кровеносной системы и в ней самая высокая скорость кровотока, достигающая 0,6 м/с. Самым «широким» местом являются капилляры, т. к. их общая площадь в 500 раз больше площади аорты, скорость кровотока в них 0,5 мм/с. , что обеспечивает прекрасный обмен веществ между капиллярной стенкой и тканями.

Объемная скорость кровотока — общее количество крови поступающей через поперечное сечение сосуда за определенный промежуток времени.

Данный вид скорости определяется:

- разностью давления на противоположных концах сосуда ,которая формируется артериальным и венозным давлением;

- сопротивлением сосудов току крови, зависящим от диаметра сосуда, его длины, вязкости крови.

Важность и острота проблемы

Определение такого важного параметра , как скорость кровотока крайне важно для исследования гемодинамики конкретного участка сосудистого русла либо определенного органа. При изменении его можно говорить о наличие патологических сужении на протяжении сосуда, препятствий току крови (пристеночные тромбы, атеросклеротические бляшки),повышенной вязкости крови.

В настоящее время неинвазивная, объективная оценка кровотока по сосудам разного калибра является самой актуальной задачей современной ангиологии. От успеха в ее решении зависит успех ранней диагностики таких сосудистых заболеваний, как диабетическая микроангиопатия, синдром Рейно, различных окклюзий и стенозов сосудов.

Перспективный помощник

Самым перспективным и безопасным является определение скорости кровотока УЗ-методом, построенным на эффекте Доплера.

Одним из последних представителей УЗ доплеровских аппаратов является Допплер- аппарат, выпускаемый компанией Минимакс ,зарекомендовавший себя на рынке как надежный, качественный и долгосрочный помощник в определении сосудистой патологии.

Как происходит измерение скорости кровотока в сосудах?

Измерение скорости кровотока в сосудах производится с применением различных методик.

Одной из самых точных и достоверных результатов даёт измерение, произведённое с помощью метода ультразвуковой доплеровской флоуметрии аппаратом Минимакс-Допплер.

Данные, полученные при использовании оборудования Минимакс, являются основой для оценки состояния обследуемого и учитывается при определении диагноза.

Для чего проводят измерение скорости движения крови?

Измерение скорости кровотока имеет важно для диагностической медицины. Благодаря анализу данных, полученных в результате измерений можно определить:

- состояние сосудов, показатель вязкости крови;

- уровень снабжения кровью мозга и других органов;

- сопротивление движению в обоих кругах кровообращения;

- уровень микроциркуляции;

- состояние коронарных сосудов;

- степень сердечной недостаточности.

Скорость кровотока в сосудах, артериях и капиллярах не является постоянной и одинаковой величиной: самая большая скорость — в аорте, самая маленькая — внутри микрокапилляров.

Для чего проводят измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа?

Скорость кровотока в сосудах ногтевого ложа — один из наглядных показателей качества микроциркуляции крови в организме человека. Сосуды ногтевого ложа имеют малое поперечное сечение и состоят не только из капилляров, а также из микроскопических артериол.

При проблемах, связанных с кровеносной системой, эти капилляры и артериолы страдают первыми. Конечно, судить о состоянии всей системы только лишь на основании исследования кровообращения в области ногтевого ложа нельзя, но стоит обратить внимание, если движение крови в этой области является слишком низким или высоким.

В медицине для получения наиболее достоверных сведений проводят измерения параметров кровообращения на больших участках кровообращения.

Определение скорости кровотока

Скорость кровотока, наряду с давлением крови, является основной физической величиной, характеризующей состояние системы кровообращения.

Различают линейную и объемную скорость кровотока. Линейная скорость кровотока (V-лин) это расстояние, которое, проходит частица крови в единицу времени. Она зависит от суммарной площади перечного сечения всех сосудов, образующих участок сосудистого русла.

Поэтому в кровеносной системе наиболее широким участком является аорта. Здесь наибольшая линейная скорость кровотока, составляющая 0,5-0,6 м/сек. В артериях среднего и мелкого калибра она снижается до 0,2-0,4 м/сек.

Суммарный просвет капиллярного русла в 500-600 раз меньше чем аорты, поэтому скорость кровотока в капиллярах уменьшается до 0,5 мм/сек. Замедление тока крови в капиллярах имеет большое физиологическое значение, так как в них происходит транскапиллярный обмен.

В крупных венах линейная скорость кровотока вновь возрастает до 0,1-0.2 м/сек. Линейная скорость кровотока в артериях измеряется ультразвуковым методом. Он основан на эффекте Доплера. На сосуд помешают датчик с источником и приемником ультразвука. В движущейся среде — крови частота ультразвуковых колебаний изменяется.

Чем больше скорость течения крови по сосуду, тем ниже частота отраженных ультразвуковых волн. Скорость кровотока в капиллярах измеряется под микроскопом с делениями в окуляре, путем наблюдения за движением определенного эритроцита.

Объемная скорость кровотока (объём.) это количество крови проходящей через поперечное сечение сосуда за единицу времени. Она зависит от разности давлений в начале и конце сосуда и сопротивления току крови.

В клинике объемный кровоток оценивают с помощью реовазографии. Этот метод основан на регистрации колебаний электрического сопротивления органов для тока высокой частоты, при изменении их кровенаполнения в систолу и диастолу.

При увеличении кровенаполнения сопротивление понижается, а уменьшении возрастает. С целью диагностики сосудистых заболеваний производят реовазографию конечностей, печени, почек, грудной клетки. Иногда используют плетизмографию.

Это регистрация колебаний объема органа, возникающих при изменении их кровенаполнения. Колебания объема регистрируют с помощью водных, воздушных и электрических плетизмографов.

Скорость кругооборота крови, это время, за которое частица крови проходит оба круга кровообращения. Ее измеряют путем введения красителя флюоресцина в вену одной руки для определения времени его появления в вене другой. В среднем скорость кругооборота крови составляет 20-25 сек.

Допплерография – это способ изучения кровотока в крупных и средних сосудах человека, основанный на применении эффекта Допплера. У пациентов метод используется для уточнения характера и степени нарушения кровообращения в любых не очень мелких сосудах. Данное обследование применяется при беременности — для оценки работы плаценты и артерий матки.

Для получения информации о скорости и характере кровотока, давлении, направлении движения крови в сосуде и степени его проходимости используется такой же ультразвук, как при проведении «обычного» УЗИ. Только испускает его и принимает обратно особый датчик, работающий на основе допплеровского эффекта.

Данное физическое явление заключается в том, что частота отраженного от движущихся объектов (клеток крови) ультразвука сильно изменяется по сравнению с частотой испускаемого датчиком ультразвука. Прибор регистрирует не саму частоту колебаний, а разницу между начальной и отраженной частотой.

Причем обработка сигналов не только позволяет вычислить эту скорость, но и увидеть направление кровотока (от датчика или к нему), оценить анатомию и проходимость сосуда.

Показания к исследованиюультразвуковой допплерографии (УЗДГ)

УЗДГ сосудов нижних конечностей назначается, если имеются такие жалобы: видны измененные вены на ногах. Ноги (ступни и голени) отекают к вечеру изменился цвет одной или двух ног больно ходить, после стояния становится легче ощущения «мурашек» ноги быстро замерзают плохо заживают раны на ногах.

Допплер плода проводится в таких случаях: мать страдает сахарным диабетом, гипертонией, анемией, размеры ребенка не соответствуют его возрасту мать имеет отрицательный резус, ребенок – положительный развивается несколько плодов , обвитие шеи младенца пуповиной . Такая УЗДГ при беременности (то есть ультразвуковая допплерография) позволяет с 23 недели узнать, страдает ли малыш от недостатка кислорода.

Допплерография – это метод исследования не только вышеуказанных сосудов, но и сосудов грудного и брюшного отделов аорты и их ветвей, головы, шеи, артерий и вен верхней конечности.

Цветовое допплеровское картирование (ЦДК) – это один из подвидов УЗИ, основанный на эффекте Допплера. Оно также «работает» с оценкой кровотока в сосудах. В основе данного исследования – совмещение обычного черно-белого УЗИ и допплеровской оценки кровотока.

В режиме ЦДК врач видит на мониторе черно-белое изображение, в определенной (исследуемой) части которого отображаются в цвете данные скорости движения структур.

Так, оттенки красного цвета будут кодировать скорость течения крови, направленного к датчику (чем светлее, тем меньше скорость), оттенки голубого цвета – скорость кровотока, направленного от датчика. Рядом выводится шкала, на которой обозначено, какой именно скорости соответствует тот или иной оттенок.

То есть, синим цветом обозначены не вены, а красным – не артерии. Цветовое допплеровское картирование визуализирует и анализирует: направление, характер, скорость кровотока; проходимость, сопротивление, диаметр сосуда.

Диагностирует: степень утолщения сосудистой стенки пристеночные тромбы или атеросклеротические бляшки (может их отличить) патологическую извитость сосуда аневризму сосуда.

Это исследование помогает не только обнаружить конкретно сосудистую патологию.

На основании полученных в результате данных можно отличить доброкачественный процесс от злокачественного, выяснить склонность опухоли к росту, отличить некоторые образования.

Допплеровское картирование, проведенное по отношению к сосудам брюшной полости, помогает в диагностике тех болей в брюшной полости, которые возникают из-за недостаточного кровоснабжение кишечника (другим методом эту патологию не определить).

Реовазография или РВГ – современный метод функциональной диагностики, с помощью которого определяется интенсивность и объем кровотока в артериальных сосудах конечностей.

Принцип метода данного исследования заключается в измерении сопротивления участка кожи при пропускании через него электрического тока минимальной силы (абсолютно безвредной), напряжения и определенной частоты с помощью специальных датчиков.

В зависимости от интенсивности кровенаполнения тканей, изменяется их сопротивление. Чем хуже кровоток, тем выше сопротивление кожи и тканей.

Изменения параметра сопротивления выводятся на бумажную ленту в виде кривой линии, по которой врач функциональной диагностики определяет характер кровотока в исследуемом участке тела.

Основным показанием для проведения такого функционального исследования является диагностика сосудов при таких их заболеваниях:

- Атеросклероз артерий ног – патология, при которой на их стенках формируются атеросклеротические бляшки, которые уменьшают просвет сосудов и ухудшают кровоснабжение нижних конечностей.

- Тромбофлебит – воспаление вен ног, при котором в них формируются тромбы.

- Эндартериит – воспаление внутренней стенки артерий рук или ног.

- Варикозное расширение вен – патология, при которой чаще поражаются поверхностные и глубокие вены ног с нарушением нормального оттока крови по ним.

Реовазография является несложной и не длительной процедурой. Человек во время ее проведения располагается на спине, на кушетке. Врач функциональной диагностики прикрепляет (обычно с помощью присосок) датчики к коже исследуемой области рук или ног. Сама процедура длится около 10-15 минут. Перед ее проведением необходимо выполнить несколько несложных подготовительных рекомендаций:

- Предварительный отдых для полного расслабления мышц и нормализации кровотока в них (за 15-20 минут до начала обследования).

- За несколько суток (минимум 24 часа) необходимо прекратить прием лекартсвенных средств, влияющих на уровень артериального давления и состояние сосудов.

- Необходимо исключить прием алкоголя за несколько суток до обследования.

- Курящим людям, в течение нескольких часов необходимо воздержаться от курения.

- В день проведения реовазографии желательно постараться избегать выраженных физических или эмоциональных нагрузок.

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

С какой скоростью течет кровь в человеке?

Скорость циркуляции крови в организме не всегда одинакова. Движение кровотока по сосудистому руслу изучает гемодинамика.

Кровь движется быстро в артериях (в наиболее крупных — со скоростью около 500 мм/сек), несколько медленнее — в венах (в крупных венах — со скоростью около 150 мм/сек) и совсем медленно в капиллярах (менее 1 мм/сек).

Различия в скорости зависят от суммарного поперечного сечения сосудов.

Когда кровь течет через последовательный ряд сосудов разного диаметра, соединенных своими концами, скорость ее движения всегда обратно пропорциональна площади поперечного сечения сосуда в данном участке.

Кровеносная система построена таким образом, что одна крупная артерия (аорта) разветвляется на большое число артерий средней величины, которые в свою очередь ветвятся на тысячи мелких артерий (так называемых артериол), распадающихся затем на множество капилляров.

Каждая из ветвей, отходящих от аорты, уже самой аорты, но этих ветвей так много, что суммарное поперечное сечение их больше сечения аорты, а поэтому скорость течения крови в них соответственно ниже.

По приблизительной оценке, общая площадь поперечного сечения всех капилляров тела примерно в 800 раз больше площади сечения аорты. Следовательно, скорость течения в капиллярах примерно в 800 раз меньше, чем в аорте.

На другом конце капиллярной сети капилляры сливаются в мелкие вены (венулы), которые соединяются между собой, образуя все более и более крупные вены. При этом суммарная площадь поперечного сечения постепенно уменьшается, а скорость тока крови возрастает.

В ходе исследований выявлено, что данный процесс является непрерывным в организме человека вследствие разницы давления в сосудах. Прослеживается течение жидкости от участка, где оно высокое, к участку с более низким. Соответственно, имеются места, отличающиеся наименьшей и наибольшей скоростью течения.

Отличают объемную и линейную скорость крови. Под объемной скоростью понимают то количество крови, которое проходит через поперечное сечение сосуда за единицу времени.

Объемная скорость во всех участках кровеносной системы одинакова. Линейная же скорость измеряется тем расстоянием, которое проходит частица крови за единицу времени (в секунду).

Линейная скорость разная в различных отделах сосудистой системы.

Объемная скорость

Важным показателем гемодинамических значений является определение объемной скорости кровотока (ОСК). Это количественный показатель жидкости, циркулирующей за определенный временной отрезок сквозь поперечное сечение вен, артерий, капилляров. ОСК напрямую связана с имеющимся в сосудах давлением и сопротивлением, оказываемым их стенками.

Минутный объем движения жидкости по кровеносной системе вычисляется по формуле, учитывающей эти два показателя. Однако это не свидетельствует об одинаковом объеме крови во всех ответвлениях кровеносного русла на протяжении минуты.

Количество зависит от диаметра определенного участка сосудов, что никак не влияет на снабжение кровью органов, так как общее количество жидкости остается одинаковым.

Методы измерения

Определение объемной скорости не так давно еще проводилось так называемыми кровяными часами Людвига. Более эффективный метод – применение реовазографии. В основу способа положено отслеживание электрических импульсов, связанных с сопротивлением сосудов, проявляющемся в качестве реакции на воздействие тока с высокой частотностью.

При этом отмечается следующая закономерность: увеличение кровенаполнения в определенном сосуде сопровождается снижением его сопротивляемости, при уменьшении давления сопротивление, соответственно, увеличивается. Эти исследования обладают высокой диагностической ценностью для выявления заболеваний, связанных с сосудами.

Для этого выполняется реовазография верхних и нижних конечностей, грудной клетки и таких органов, как почки и печень. Другой достаточно точный метод – плетизмография. Он представляет собой отслеживание изменений в объеме определенного органа, появляющихся в результате наполнения его кровью.

Для регистрации этих колебаний используются разновидности плетизмографов – электрические, воздушные, водные.

Флоуметрия

Этот метод исследования движения кровотока основан на использовании физических принципов. Флоуметр прикладывается к обследуемому участку артерии, что позволяет осуществлять контроль над скоростью кровотока при помощи электромагнитной индукции. Специальный датчик фиксирует показания.

Индикаторный метод

Использование этого способа измерения СК предусматривает введение в исследуемую артерию или орган вещества (индикатора), не вступающего во взаимодействие с кровью и тканями.

Затем через одинаковые временные отрезки (на протяжении 60 секунд) в венозной крови определяется концентрация введенного вещества. Эти значения используются для построения кривой линии и расчета объема циркулирующей крови.

Данный метод широко применяется с целью выявления патологических состояний сердечной мышцы, мозга и других органов.

Линейная скорость

Показатель позволяет узнать скорость течения жидкости по определенной длине сосудов. Иными словами, это отрезок, который преодолевают компоненты крови в течение минуты.

Линейная скорость изменяется в зависимости от места продвижения элементов крови — в центре кровяного русла или непосредственно у сосудистых стенок. В первом случае она максимальная, во втором – минимальная.

Это происходит в результате трения, действующего на компоненты крови внутри сети сосудов.

- Скорость на разных участках

- Продвижение жидкости по кровеносному руслу напрямую зависит от объема исследуемой части. Так, например:

• Самая высокая скорость крови наблюдается в аорте. Это объясняется тем, что тут самая узкая часть сосудистого русла. Линейная скорость крови в аорте — 0.5 м/сек.

• Скорость движения по артериям составляет около 0.3 м/секунду.

При этом отмечаются практически одинаковые показатели (от 0.3 до 0.4 м/сек) как в сонных, так и в позвоночных артериях.

• В капиллярах кровь движется с наименьшей скоростью.

Это происходит вследствие того, что суммарный объем капиллярного участка во много раз превышает просвет аорты. Уменьшение доходит до 0.5 м/сек.

• Кровь течет по венам со скоростью 0.1- 0.2 м/сек.

Определение линейной скорости

Использование ультразвука (эффект Доплера) позволяет с точностью определить СК в венах и артериях.

Сущность метода определения скорости данного типа в следующем: на проблемный участок прикрепляют специальный датчик, узнать нужный показатель позволяет изменение частотности звуковых колебаний, отражающих процесс течения жидкости.

Высокая скорость отражает низкую частоту звуковых волн. В капиллярах скорость определяется с использованием микроскопа. Наблюдение ведется за продвижением по кровяному руслу одного из эритроцитов.

Индикаторный

При определении линейной скорости также используется индикаторный способ. Применяются меченные радиоактивными изотопами эритроциты. Процедура предусматривает введение в вену, расположенную в локте, индикаторного вещества и прослеживание его появления в крови аналогичного сосуда, но в другой руке.

Формула Торричелли

Еще одним методом является применение формулы Торричелли. Здесь учитывается свойство пропускной способности сосудов. Есть закономерность: циркуляция жидкости выше в том участке, где имеется наименьшее сечение сосуда. Такой участок — аорта. Самый широкий суммарный просвет в капиллярах. Исходя из этого, максимальная скорость в аорте (500 мм/сек), минимальная – в капиллярах (0.5 мм/сек).

Использование кислорода

При измерении скорости в легочных сосудах прибегают к особому методу, позволяющему определить ее при помощи кислорода. Пациенту предлагают сделать глубокий вдох и задержать дыхание. Время появления воздуха в капиллярах уха позволяет с помощью оксиметра определить диагностический показатель.

Средняя для взрослых и детей линейная скорость: прохождение крови по всей системе за 21-22 секунды. Данная норма характерна для спокойного состояния человека. Деятельность, сопровождаемая тяжелой физической нагрузкой, сокращает этот временной промежуток до 10 секунд.

Кровообращение в организме человека — это движение главной биологической жидкости по сосудистой системе. О важности данного процесса говорить не приходится. От состояния кровеносной системы зависит жизнедеятельность всех органов и систем.

Определение скорости кровотока позволяет своевременно выявить патологические процессы и устранить их с помощью адекватного курса терапии.

[источники]

Источники:

https://www.zentrale-deutscher-kliniken.de

https://prososud.ru/krovosnabzhenie/skorost-krovotoka.html

Это копия статьи, находящейся по адресу https://masterokblog.ru/?p=15487.

Определение скорости кровотока

Для определения скорости кровотока необходимы оксиметр и электрокардиограф. В настоящее время чаще всего применяется трансмиссионный метод в виде ушной оксиметрии: измеряется степень насыщения крови кислородом или изменение в поглощении света после инъекции краски. При этом возникают изменения фотоэлектрического тока, которые непрерывно регистрируются электрокардиографом.

Время «легкое — ухо» (ЛУВ)

Во время дыхательной паузы соответственно уменьшению в альвеолах кислородного напряжения наступает снижение насыщенности крови кислородом. Соответственно этому изменению падает и оксиметрическая кривая.

При возобновлении дыхания сначала еще в течение нескольких секунд падение кривой продолжается, но затем кривая быстро поднимается к исходному уровню.

Поэтому нормальная кривая — апноэ — характеризуется медленным спадением, а затем более крутым подъемом.

Время от начала дыхания до начала повышения кривой называется временем «легкие — ухо». Время, за которое опустившаяся оксиметрическая кривая снова после апноэ возвращается к исходному уровню, называют временем насыщения.

Методика определения скорости кровотока по времени «легкое-ухо»

Больной лежит на испытательном столе. Ушной оксиметр помещают на ушной мочке. Электрокардиограф пускают со скоростью 2 мм/сек.

Скорость ленты 2 мм/сек достигается с помощью добавочной кассеты, передаточный механизм которой работает в отношении 1 : 5. Затем больному предлагают сделать выдох, задержать дыхание. Во время апноэ оксиметрическая кривая падает.

Начало дыхания регистрируется. Оксиметрическая кривая продолжает еще несколько секунд снижаться, потом возвращается к исходному значению.

- Оценка

- Время «легкое — ухо» является мерой скорости кровотока от легочных капилляров до капилляров уха.

- Нормальные величины определения скорости кровотока составляют: по Hegglin — 4,5 секунды; по Matthes — 4 (3—5,5) секунды; по Forster и Lottenbach — 5,5 секунды; по Tietze — 4 секунды.

Согласно Matthes, время скорости кровотока с возрастом удлиняется. У гипертоников, если отсутствует недостаточность левого желудочка, ЛУВ нормально. При контрактильной недостаточности левого желудочка отмечается ясное удлинение.

При митральной недостаточности даже в компенсированной стадии отмечается ясное удлинение скорости кровотока. Митральные и аортальные стенозы дают удлинение только при очень значительном стенозе.

Врожденные пороки сердца с повышенным легочным кровообращением, как, например, при дефектах межпредсердной перегородки, дают нормальную или ускоренную скорость.

Упомянутое выше время насыщения в норме почти на 50% длиннее, чем ЛУВ. Удлинение его говорит о недостаточности клапанов левого сердца (митрального, аорты). При пороках сердца время насыщения остается в пределах нормы. При заболеваниях легких с нарушением вентиляции и диффузии также наблюдается удлинение этого времени. У больных эмфиземой легких это время доходит до 4 минут.

Кривые разведения краски

При быстром введении краски как тестового вещества в локтевую вену оксиметрическая кривая, регистрируемая на ушной мочке, снижается, как только первые частицы краски прибывают сюда с током крови. Промежуток времени от начала инъекции до понижения кривой называется временем «рука — ухо» (РУВ).

Время от первого появления индикатора до его наивысшей концентрации называется временем концентрации. По достижении наивысшей концентрации кривая снова поднимается, но медленнее, чем она снижалась. К концу повышения этой кривой на короткий промежуток времени концентрация снова повышается.

Это объясняется тем, что движущиеся частицы краски смешиваются с теми быстрыми частицами ее, которые уже раз прошли большой круг. Второе, меньшее, спадение наступает, когда главная масса циркулирующего индикатора достигает уха.

Так называемое время разведения получают, если снова поднявшееся колено кривой краски (промежуток времени спадения концентрации краски) удлиняется настолько, что снова достигает исходного уровня. В этом отношении время разведения соответствует промежутку времени от этой точки до момента наступления максимальной концентрации.

Методика определения скорости кровотока «рука-ухо» та же, что и при определении времени «легкое — ухо». Краску вводят через канюлю, которую можно закрывать мандреном.

После введения иглы в локтевую вену необходимо, прежде чем начать вводить краску, выждать 5—10 минут, чтобы дать стихнуть изменению кровотока, вызванному инъекцией. Краску надо вводить моментально.

На 1 кг веса вводят 0,5 мг 1% раствора краски.

При работе с синей краской Эванса ее общее количество не должно быть больше 1 мг на 1 кг веса тела, так как иначе происходит некрасивое в косметическом отношении отложение краски в коже, которая может сохраняться в течение 8—12 недель.

Метиленовая синька выделяется почками при первом же прохождении ее через них, поэтому эту краску можно чаще, чем другие, применять повторно. Но и в отношении ее не рекомендуется делать более 5 инъекций.

Вследствие быстрого выделения метиленовой синьки она не годится для определения минутного объема крови и объема плазмы.

Время «рука — ухо» (РУВ)

В качестве нормальных величин РУВ приводятся следующие: по Hegglin — 11,1 секунды; по Matthes — 10,7 (9—13) секунды; по Forster и Lottenbach — 11,5 (9,5—15) секунды; по Tietze —12 (9—15) секунд.

Удлинение РУВ, согласное с формулой Vierord — замедленная скорость кровотока, наблюдается при увеличении объема крови (истинная полицитемия и полиглобулия в зависимости от степени увеличения объема циркулирующей крови и одновременного повышения ее вязкости), при застойной недостаточности сердца, т. е. у больных, страдающих заболеванием сердца с уменьшенным минутным объемом крови сердца (недостаточность миокарда, клапанная сердечная недостаточность и стеноз, перикардит, фиброз эндокарда), и при микседеме.

Укорочение РУВ наблюдается при потерях крови, состояниях с повышенным объемом крови, выбрасываемой сердцем в единицу времени (мышечная работа, анемия, гиперфункция щитовидной железы, лихорадка, артерио-венозные фистулы). Выраженного укорочения не наблюдается при пороках сердца с наличием сообщения слева направо, так как повышение минутного объема касается здесь не всего сердца, а только той или другой его половины.

Удлиненное время разведения наблюдается при пороках сердца с наличием сообщения слева направо и при клапанной недостаточности.

Коэффициент РВ/КВ (отношение времени разведения к времени концентрации), который, согласно данным Hegglin, доходит до 1,22, а по Bender — до 1,6, может при этом увеличиваться и несколько раз. Степень увеличения зависит от количества забрасываемой обратно крови.

Удлиненное определение скорости кровотока при наличии сообщения обусловливается тем, что протекающая через ухо кровь очищается от примеси краски, но только медленно, так как краска не сразу полностью поступает в большой круг кровообращения, а снова и снова заносится со смешанной кровью в малый круг. При клапанной недостаточности красящее вещество вследствие обратного забрасывания выделяется не очень быстро и создается впечатление замедления скорости кровотока.

Дифференцирование клапанной недостаточности от короткого замыкания возможно с помощью оксиметрически измеренного времени насыщения. При внутрисердечном кардиальном или внутрипульмональном коротком замыкании время насыщения нормально, тогда как при клапанной недостаточности левого сердца всегда удлинено.

Возникли вопросы или что-то непонятно? Спросите у редактора статьи — здесь.

Сообщение справа налево внутри сердца или в малом кругу легко распознать по типичному ходу кривой разведения индикатора. Время «от руки до уха» укорочено на длительность прохождения крови по малому кругу, т. е.

на нисходящем колене кривой происходит преждевременное образование горба, обусловленное быстрым наращиванием концентрации вследствие быстрого подхода смешанной крови.

Второй подъем кривой, который по сравнению с нормальным ходом кривой разведения краски снижен, образуется в этом случае за счет содержащей индикатор крови, достигающей уха нормальным путем при определении скорости кровотока.

Статью подготовил и отредактировал: врач-хирург Пигович И.Б.

Структурно-функциональная организация кровеносной системы. Функциональная роль амортизирующих, резистивных, обменных и емкостных сосудов

Подробности

Различные участки кровеносного русла имеют различные характеристики. Это позволяет участкам сосудистого русла выполнять функции амортизирующих, резистивных, обменных и емкостных сосудов.

Объемная скорость кровотока

Объемная скорость кровотока (Q)— это количество крови, которое проходит через определенное суммарное сечение сосудов в единицу времени (обычно за одну минуту). Суммарный просвет сосудов постепенно увеличивается, включая капилляры, где он максимальный, а затем постепенно уменьшается. Однако, в полых венах он в 1,5-2 раза больше, чем в аорте.

Объемную скорость можно определить по формуле:

Q = (P1-P2) / W.

Иначе, объемная скорость (Q) равняется разности давлений крови в начальной и конечной части сосудистой системы (P1-P2), поделенной на сопротивление этого отдела сосудистой системы (W).

Отсюда, чем больше разность давлений крови, и чем меньше сопротивление, тем больше объемная скорость. Однако, эту формулу для определения объемной скорости можно использовать только теоретически.

Объемная скорость во всех суммарных сечениях сосудов одинакова и составляет у взрослого и здорового человека в состоянии покоя в среднем 4-5 литров крови за минуту.

Однако, это совсем не означает, что в различных участках одного сечения она одинакова, то есть в одном участке этого сечения она увеличивается (площадь поперечного сечения здесь соответственно уменьшается), то в других она соответственно уменьшается (следовательно, площадь поперечного сечения здесь возрастает). На этом основано перераспределение кровообращения в зависимости от функциональной нагрузки. Объемную скорость кровообращения за 1 минуту иначе можно назвать минутным объемом кровообращения (МОК). При физическом напряжении минутный объем кровообращения (МОК) увеличивается и может доходить до 30 литров крови. Если учесть, что объемная скорость и МОК — одна и та же величина, то практически для ее определения можно использовать все методы, которые применяются для оценки МОК, а именно методы Фика, индикаторный, Грольмана и др., о которых шла речь в подразделе “Физиология сердца”.

Линейная скорость кровотока

Линейная скорость кровотока (V) оценивается расстоянием, которое проходит частица крови в единицу времени (секунда). Ее легко можно вычислить по формуле:

V = Q / P*r2

где Q — объемная скорость, (P*r2) — сечение сосуда (имеется в виду суммарный просвет сосудов соответствующего калибра). Как следует из формулы, линейная скорость находится в прямой зависимости от объемной скорости, и обратной зависимости — от сечения сосудов.

Отсюда следует, что линейная скорость должна быть различной в разных сечениях сосудов. Так в состоянии покоя линейная скорость в аорте составляет 400-600 мм/с, в артериях среднего калибра — 200-300 мм/с, в артериолах — 8-10 мм/с, в капиллярах — 0,3-0,5 мм/с. Затем по ходу венозного кровотока линейная скорость постепенно возрастает, т. к.

суммарный просвет сосудов уменьшается и в полых венах она доходит до 150-200 мм/с.

Естественно, что линейная скорость частиц крови, находящихся ближе к стенке сосудов, меньше, чем тех частиц, которые находятся в центре столба крови, а также линейная скорость во время систолы желудочков несколько больше, чем во время диастолы.

Кроме того, в начальной части аорты она может уменьшаться или даже быть нулевой, т. к. при падении давления в левом желудочке, кровь естественно устремляется по направлению к сердечной мышце в силу разности давлений.

При физической нагрузке линейная скорость увеличивается во всех сечениях сосудистой системы.

| Определение | Артерии | Капилляры | Вены | |

| Строение | Стенки аорты состоят преимущественно из эластических волокон | В состав стенок других артерий входят также и мышечные элементы, что делает возможным процесс нейрогуморальной регуляции их просвета | Стенка капилляра представляет собой слой эндотелиальных клеток, расположенных на базальной мембране | – В венах имеются клапаны – В стенках вен присутствуют как эластические, так и мышечные волокна |

| Функция | Часть энергии систолы передается на стенки этих сосудов. Под давлением крови стенки растягиваются и за счет сокращений проталкивают кровь дальше по направлению к периферии | Объем кровотока в тканях корригируется «по потребности». Просвет артериальных сосудов может меняться, что, несомненно, сказывается на системном артериальном давлении | Питательные вещества и кислород диффундируют в ткани, а продукты клеточного метаболизма, в том числе и углекислый газ в кровеносное русло | – Обеспечивают ток крови только в одном направлении – Регулируют объем циркулирующей крови |

| Аорта и крупные артерии | Амортизирующие (проводящие, распределительные) сосуды |

| Мелкие артерии и артериолы | Сосуды сопротивления (резистивные сосуды), регулируют кровоснабжение тканей и уровень артериального давления |

| Капилляры | Обменные сосуды |

| Венулы и вены | Ёмкостные сосуды |