Большинство родителей знают или хотя бы слышали, что такое аденоиды у детей, симптомы которых не могут оставаться незамеченными. Когда обращаться к врачу, как лечить, стоит ли отдавать предпочтение операции? Все эти вопросы очень интересуют мам и пап. В последние годы все больше специалистов стараются проводить лечение преимущественно консервативными методами.

Что такое аденоиды и аденоидит

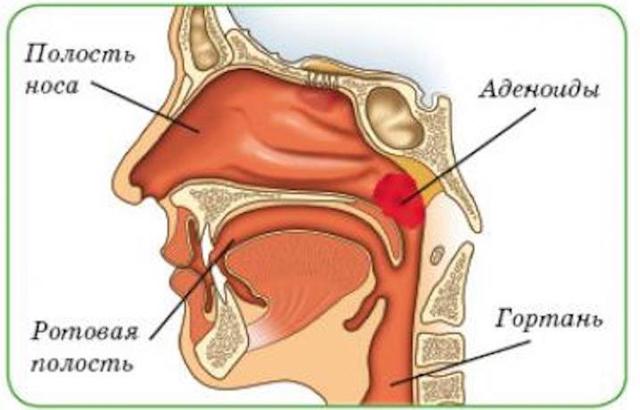

Природа предусмотрела специальную систему защиты организма от инфекции, попадающей через дыхательные пути. Это так называемое глоточное кольцо, которое состоит из 5 миндалин (двух небных, двух трубных, язычной и носоглоточной) и участков лимфоидной ткани на задней стенке глотки.

Лимфоидная ткань – это скопление соединительной ткани, пропитанное лимфоцитами и макрофагами, ответственными за клеточный иммунитет. При попадании инфекционных возбудителей в дыхательные пути иммунные клетки захватывают и уничтожают «врагов», которые пытаются проникнуть в организм.

В детском возрасте защитная функция особенно развита у носоглоточной (глоточной) миндалины. После 10 — 12 лет она постепенно уменьшается в размерах, а к 18 годам от нее остаются лишь незначительные кусочки лимфоидной ткани. На эту миндалину падает наибольшая нагрузка. Когда миндалина не справляется со своей функцией, ткань ее разрастается (период вегетации) и функция восстанавливается.

Если малыш часто болеет простудными заболеваниями, носоглоточная миндалина разрастается до значительных размеров – гипертрофируется – так формируются аденоиды. Патологическая гипертрофия аденоидов становится причиной нарушения носового дыхания и скопления в ее ткани болезнетворных вирусов и бактерий.

Разрастания начинают регулярно воспаляться. Причиной может стать переохлаждение, стресс, переутомление ребенка. Острый воспалительный процесс (острый аденоидит) быстро переходит в хронический с повторяющимися рецидивами. Носоглоточная миндалина теряет свою защитную функцию и сама становится очагом инфекции.

Причины заболевания

Причиной разрастания носоглоточной миндалины чаще всего являются:

- незрелость иммунной системы и связанные с этим частые вирусные и бактериальные инфекции ЛОР-органов и дыхательных путей;

- снижение иммунитета за счет отсутствия правильного ухода за малышом: перегревание, постоянное пребывание в помещении, редкие прогулки на свежем воздухе, нарушения в питании (нерегулярное питание, употребление большого количества сладостей и т.д.);

- неблагоприятные бытовые условия: тесное душное, сырое помещение.

Все это приводит к развитию частых острых респираторных вирусных инфекций с бактериальными осложнениями и гипертрофии носоглоточной миндалины.

Степени аденоидов у детей

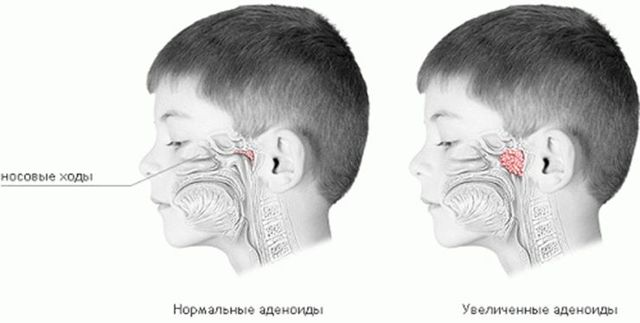

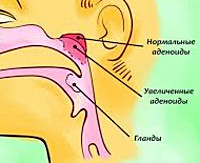

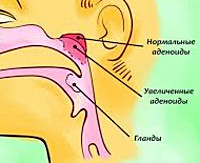

Аденоиды у детей, симптомы и лечение которых должны знать все родители, разрастаются постепенно. Это опухолевидная масса, которая часто имеет вид петушиного гребня, разрастающегося во все стороны и заполняющие устья слуховых труб. Выделяют три степени их увеличения:

- I степень — лимфоидная ткань прикрывает верхнюю часть сошника (костной части носовой перегородки);

- II степень — разрастания достигают двух третей сошника;

- III степень — покрывают весь сошник.

- Признаки аденоидов:

- аденоиды 1 степени — нарушение носового дыхания только во время сна, появление похрапывания во сне;

- аденоиды 2 степени – нарушение носового дыхания и ночью, и днем; рот открыт, появляется некоторая одутловатость лица;

- аденоиды 3 степени – присоединяются нарушения речи и слуха; нарушения голоса: он становится приглушенным, малыш нечетко произносит отдельные слова; отвисание челюсти у малышей может привести к неправильному формированию зубного ряда; при больших разрастаниях появляются нарушения слуха; длительное отсутствие носового дыхания приводит к нарушениям со стороны центральной нервной системы (ЦНС), так как головной мозг не получает в нужном объеме кислород; малыш становится вялым, апатичным, с трудом усваивает новые знания и навыки, отстает в школе.

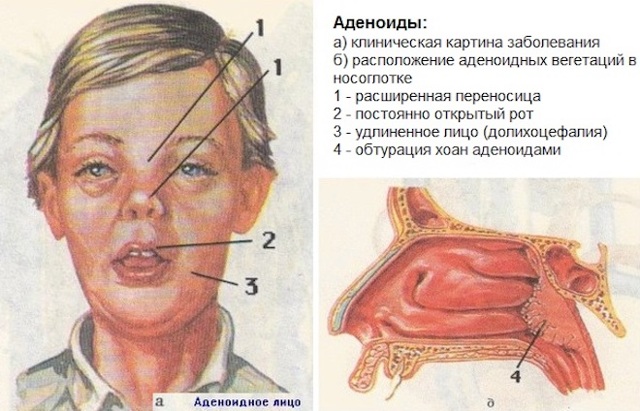

Характерен внешний вид: лицо одутловатое, отечное, рот открыт, носогубные складки сглаживаются, челюсть слегка отвисает (так называемое «аденоидное лицо»)

Симптомы аденоидита

Симптомы и лечение такого заболевания, как воспаление аденоидов (аденоидит) у детей, хорошо известны педиатрам. Процесс может носить острый и хронический характер.

Острый аденоидит начинается с подъема температуры до 38-39˚С, заложенности носа, нарушения слуха. На 2 – 3 день у заболевшего появляются слизисто-гнойные выделения из носа, могут увеличиваться подчелюстные лимфоузлы.

Заболевание обычно протекает около недели.

При повторных воспалительных процессах быстро формируется хронический аденоидит с периодически повторяющимися рецидивами заболевания. Рецидивы имеют такую же симптоматику, как острый воспалительный процесс, протекают с небольшой лихорадкой или даже при ее полном отсутствии. Характерны следующие симптомы:

- длительно протекающие обострения (рецидивы) с субфебрильной (невысокой) температурой;

- частое распространение инфекции на другие отделы дыхательных путей; развиваются отиты, бронхиты, ларингиты и т.д.;

- постоянная заложенность носа и густые слизисто-гнойные выделения; слизь частично выделяется из носа, а частично стекает по задней стенке глотки;

- навязчивый сухой кашель, особенно, по ночам – признак затекания выделений в гортань;

- длительное увеличение близлежащих лимфоузлов (подчелюстных, шейных, затылочных);

- вялость, апатия, плохой аппетит, во время еды часто появляется рвота.

Чем опасны аденоиды?

Опасность разрастаний носоглоточной миндалины в том, что:

- нарушается носовое дыхание, что влечет за собой нарушения со стороны ЦНС и отставание малыша в физическом и умственном развитии; маленькие дети поздно начинают говорить, разговаривают невнятно, что нарушает их общение со сверстниками; школьники отличаются апатичностью и отстают в учебе;

- постоянный очаг инфекции в организме; это приводит к распространению инфекционно-воспалительных процессов на другие органы дыхательной системы;

Длительно протекающие воспалительные процессы способствуют сенсибилизации (аллергизации) организма и формированию аллергических заболеваний.

Осложнения связаны с распространением инфекции на другие ЛОР-органы и отделы дыхательной системы. При хроническом аденоидите заболевание часто осложняется средними отитами, синуситами (гайморитами, фронтитами), бронхитами, ларингитами фарингитами, тонзиллитами, пневмониями. Характерны также нарушения речи, слуха и изменения со стороны зубочелюстной системы.

- На фоне аденоидитов также часто развиваются бронхиальная астма, экзема, аллергический насморк, аллергический конъюнктивит.

- Длительное нарушение слуха и нарушение носового дыхания приводят к нарушению общего развития ребенка.

- Диагноз ставится на основании:

- характерных жалоб;

- осмотра отоларинголога; проводится пальцевое исследование, позволяющее определить размеры разрастаний, а также исследование с помощью специальных зеркал;

- эндоскопического исследования при помощи оптического оборудования, позволяющее в деталях рассмотреть вегетации, определить их степень и наличие воспалительного процесса;

- рентгенографии придаточных пазух носа – проводится для исключения гайморита, который может иметь такие же проявления, как аденоидит или быть его осложнением;

- лабораторной диагностики – посева выделений из носа на питательные среды с целью выявления возбудителей инфекции и их чувствительности к различным антибиотикам.

Консервативное лечение

О том, как лечить аденоиды, нужно посоветоваться с отоларингологом. Если развиваются аденоиды у детей, лечение будет зависеть от общего состояния больного, наличия или отсутствия обострения аденоидита и степени разрастания лимфоидной ткани. Итак, чем лечить?

При обострении аденоидита назначается комплексное лечение в домашних условиях, включающее в себя:

Медикаментозная терапия:

- капли в нос (с трех лет спреи) с морской водой (Аква Марис, Аквалор, Квикс и др.); по полной пипетке капель (или несколько впрысков) закапывают в обе ноздри, затем хорошенько высмаркивают нос;

- сосудосуживающие капли (Отривин, Називин и др.); их закапывают трижды в день после промывания носа морской водой; капли обязательно должны соответствовать возрасту; нельзя продолжать терапию более 5 дней подряд – это может привести к стойкому длительному расширению кровеносных сосудов и появлению отека;

- антибактериальная терапия; при нетяжелом течении обострения назначаются капли и спреи с местным действием (Изофра); при выраженном отеке тканей предпочтение отдают комбинированному спрею Полидекса; если обострение протекает тяжело, местное лечение сочетают с назначением общей (системной) антибактериальной терапии.

После снижения температуры назначают физиотерапевтические процедуры, например, лечение лазером. Лазер хорошо снимает воспаление и отек, за счет чего восстанавливается носовое дыхание.

Кроме того, назначаются процедуры ультрафиолетового облучения (УФО) носа и зева, подавляющие инфекцию, эндоназальный электрофорез с лекарственными растворами, устраняющими воспаление и отек (с йодистым калием, димедролом и др.

), глубокие прогревания при помощи индуктотермии, УВЧ и т.д.

Вне обострения также проводится консервативное лечение, целью которого является предупреждение обострений и дальнейшего разрастания лимфоидной ткани. С этой целью также назначаются:

- различные физиотерапевтические процедуры. Особенно эффективны курсы лазеротерапии;

- иммуномодуляторы, способствующие укреплению общего и местного иммунитета: ИРС-19, Бронхо-Мунал, Рибомунил и др.

Как уменьшить аденоиды без операции? В последние годы для предупреждения их разрастания стали применять глюкокортикоидные гормоны местного действия в виде спреев. Особенностью этих препаратов является отсутствие системного воздействия на организм. Например, спрей Назонекс может не только приостановить разрастание лимфоидной ткани, но и уменьшить ее объем.

Оперативное лечение

Оперативное удаление разрастаний проводится строго по показаниям, а не по желанию родителей. Показаниями к удалению являются:

- нарушения дыхания, в том числе его остановка во время сна длительностью 10 секунд и более (апноэ);

- стойкие нарушения слуха, в том числе после устранения воспалительного отека;

- постоянно обостряющийся средний отит;

- угроза развития зубочелюстных аномалий;

- отставание в физическом и умственном развитии;

- при обострении аденоидитов более 4-х раз в год, несмотря на проводимое полноценное консервативное лечение.

О том, как удаляют аденоиды, можно узнать, посмотрев видео операции:

Операция по удалению адноидов носит название аденотомии. Детям такую операцию делают в стационаре под общим наркозом. Она может проводиться традиционным способом при помощи заостренной изнутри петли Бекмана.

Но сегодня эту операцию чаще проводят при помощи более современных инструментов: лазерного ножа и шейвера (инструмента с быстро вращающимся лезвием). Самым современным способом аденотомии считается коблация. Эта операция проводится при помощи холодной плазмы.

Облако плазмы с высокой точностью разрушает разрастания, не касаясь их.

Все больше клиник проводят аденотомию эндоскопическим способом, позволяющим видеть на экране работу хирурга. Так можно максимально точно удалить все вегетации лимфоидной ткани и предупредить рецидив заболевания.

В послеоперационном периоде доктор Комаровский рекомендует:

- исключить продукты, раздражающие слизистую оболочку глотки (орехи, семечки, сухарики и т.д.);

- исключить сладости и сладкие газированные напитки; можно употреблять полу-растаявшее мороженое;

- после выписки из больницы в течение 1 – 2 недель лучше не посещать детский коллектив;

- в течение полугода нужно остерегаться простуд и вирусных инфекций.

Народные методы лечения

Лечение народными средствами имеет давние традиции, но проводиться оно должно под контролем ЛОР-врача. Вот несколько рецептов:

- промывания носа можно проводить 2% содовым или солевым раствором (чайная ложка соды или соли на стакан воды), настоями цветков ромашки аптечной, календулы лекарственной (заваривать из расчета столовая ложка на стакан кипятка);

- пить в течение дня следующий подогретый лечебный раствор: в стакан молока добавить чайную ложку меда, взбитое в пену сырое яйцо и столовую ложку растопленного сливочного масла; подойдет школьникам;

- сок алоэ; отломить листик алоэ, выдержать в темном месте несколько часов и закапывать по несколько капель в обе ноздри 3 – 4 раза в день; подойдет малышу любого возраста, хорошо снимает воспаление и отек;

- свекольный сок; чистый свекольный сок закапывать нельзя, его разводят водой из расчета 1:3; закапывать так же, как сок алоэ; обладает антисептическим и противовоспалительным действием.

Стоит помнить, что народные средства помогут снять воспаление и отек, но не уменьшить объем разрастаний.

Профилактика

Профилактика данного заболевания – это предупреждение аденоидита. Для этого необходимо укреплять иммунитет при помощи:

- закаливания; ребята должны как можно чаще и дольше гулять на свежем воздухе так, чтобы подвижные игры чередовались с отдыхом;

- витаминно-минеральных комплексов, которые лучше всего принимать весной, когда организм в них больше всего нуждается;

- правильного питания.

Чтобы избежать вирусных инфекций, в холодное время года не следует посещать мест большого скопления людей (магазины, аптеки и т.д.).

Если у родителей появилось подозрение на аденоиды у детей, симптомы этого заболевания должен подтвердить отоларинголог. Он же должен решить, какое лечение, консервативное или оперативное, необходимо данному ребенку. Если врач считает, что аденоиды следует удалить, родители должны прислушаться к его мнению.

Аденоиды у детей клинические симптомы и лечение

Аденоиды – это одно из самых распространенных детских заболеваний в ЛОР практике. Им страдают дети дошкольного и младшего школьного возраста. В медицинской терминологии аденоидами называют увеличенную в размерах носоглоточную миндалину. Воспаление самих миндалин носит название аденоидит.

Симптомы и лечение такой патологии, как аденоиды у детей, может определить только врач, но каждому родителю важно их знать для своевременного обращения к специалисту. Болезнь можно и нужно обязательно лечить. На начальных стадиях возможно традиционное лечение, но если болезнь перешла в третью стадию, медики прибегают к оперативному вмешательству.

Особенности анатомического строения

У миндалин важная задача в организме. Они являются своеобразным барьером, препятствуют попаданию инфекций и вирусов. Проникнув в носовой ход, микроорганизмы сразу сталкиваются с глоточной миндалиной. Также в миндалинах формируются лимфоциты, это клетки защищающие иммунитет.

Аденоиды активно функционируют до семи летнего возраста. Чаще всего они воспаляются у детей с 3 лет до 7 лет. Постепенно они становятся меньше в размерах. А к 15 -16 годам становятся крошечными, не влияя на дыхание взрослых.

Миндалина увеличивается в размерах, когда ребенок заболевает вирусной или бактериальной инфекцией. Спустя некоторое время после болезни (от двух до трех недель) она вновь становится прежнего размера.

Но если ребенок заболевает снова, то увеличенные аденоиды вновь становятся больше, не успевая принять прежний размер. Потом они не возвращаются к своему изначальному размеру.

Постепенно они разрастаются и становятся похожими на валики и затрудняют дыхание малыша. Иногда диагностируется воспаление аденоидов.

Как проявляется заболевание?

К симптомам относят:

- Осложненное носовое дыхание, причем степень затруднения напрямую зависит от стадии болезни. На начальном этапе болезни ребенок дышит днем через нос, а во время сна может дышать только ртом. Миндалина закрывает третью часть носового просвета. На следующей стадии малыш с трудом дышит носом в любое время дня (просвет закрыт на две трети); На последней стадии миндалина полностью перекрывает проход, ребенок дышит только ртом.

- Малыш сильно храпит, сон тревожный и прерывистый.

- Детей часто мучают приступы кашля по утрам, слизистая сильно пересыхает в ночное время, ведь детки не могут дышать через нос.

- Дети с аденоидами чаще сверстников болеют вирусными заболеваниями, они становятся капризными и вялыми, быстро устают от подвижных игр.

- Наблюдаются изменения в тембре голоса, ребенок начинает гнусавить.

- Возможно ухудшение слуха, появление ушных болей и развитие среднего отита.

Почему они возникают

Инфекционные заболевания, приводящие к Аденоидиту

Инфекционные заболевания, приводящие к Аденоидиту

Существует несколько основных факторов, которые влияют на то, что у ребенка разрастается носоглоточная миндалина. Причины возникновения аденоид у детей:

- Патология во время вынашивания ребенка или травма при родах. Если будущая мама болела вирусными инфекциями в первом триместре или принимала антибиотики, это может негативно сказаться на формировании всех систем организма. Аналогичное состояние возможно при асфиксии или гипоксии во время родов.

- Генетическая предрасположенность – если у родителей были проблемы с аденоидами, то такое же состояние вероятно будет у их детей;

- Неправильное питание – при чрезмерном переедании сладких и хлебобулочных изделий, продуктов с консервантами риски получить аденоидит повышаются;

- Инфекционные болезни, среди них последствия коклюша, дифтарии, скарлатины;

- Постоянные вирусные инфекции негативно влияют на носоглоточную миндалину и вызывают развитие аденоидов;

- Неблагоприятная экология – загазованный воздух, проживание в помещении с сухим воздухом и тп.

Методы диагностики аденоидов

К современному способу относится эндоскопия. При этом родители сами могут увидеть состояние аденоидов ребенка на экране компьютера. Также возможно проведение рентгенографии и исследование пальцем. На основе этих данных врачи ставят диагноз.

Лечение аденоидов

Терапия включает в себя:

- Применение сосудосуживающих капель (это Називин, Санорин, Галазолин);

- Гормональные противовоспалительные спреи для носа (Назонекс);

- Антигистаминные препараты (Зодак, Зиртек);

- Антисептики местного действия (Протаргол);

- Средства для стимулирования иммунитета (витамины и различные иммуномодуляторы);

- Солевые растворы для увлажнения пазух носа (Аквамарис, Аквалор).

Наряду с лечение медикаментами врачи назначают физиотерапевтические процедуры: лазеротерапию, озонотерапию, электрофорез, УВЧ и тп. Эти процедуры препятствуют разрастанию аденоидов. Также показана дыхательная гимнастика и лечение в санаториях Крыма, Минеральных Вод и прочих районов с мягким климатом.

Если лечение не приносит результатов, и аденоиды продолжают расти или воспаляться, то врачи прибегают к хирургическому иссечению носоглоточной миндалины.

Использование домашних методов

- Возьмите стакан кипяченой воды, добавьте в него четвертую часть чайной ложки соды. Влейте 15 капель настойки прополиса. Выбирайте 10% продукцию.Трижды в день проводите промывание носа. Вода должна быть теплой, чтобы не обжечь слизистую.

- Измельчите сухой зверобой, налейте в него теплую воду. Затем отставьте на 5 часов, за это время он должен настояться, потом процедите. Промывайте этим средством нос ребенку по 3 раза в день. Соотношение зверобоя и воды – 1 к 5 частям.

- Возьмите столовую ложку оливкового масла, добавьте пять капелек эфирного масла туи. Закапывайте нос перед сном по две капельки в каждую ноздрю. Но изначально прочистите нос физ. раствором.

Внимание! Лечение народными средствами можно начинать после того, как убедитесь, что у малыша нет аллергии на используемые травы или эфирные масла.

Когда делать операцию?

В практике отоларингологии выделяют несколько видов операций:

- Удаление при помощи лазера – это безболезненный метод, аденоиды удаляют при помощи луча лазера. Послеоперационный период проходит без особых осложнений. Рецидивы случаются редко.

- Классическая операция удаления аденоидов – иссечение проводят под местной анестезией, занимает около 30 минут. Способ невозможно применять среди маленьких и беспокойных детей, поскольку велик риск травмирования. У детей может развиться психологическая травма.

- Эндоскопическая аденотомия – операция под общим наркозом. Ее проводят при помощи эндоскопов. Данный способ – самый надежный, так как врачи могут качественно удалить всю аденоидную ткань.

Внимание! Операцию не делают в период вирусных эпидемий. Также вмешательство запрещено при тяжелых заболеваниях сердца, заболеваниях крови, пороках неба, воспалительных процессах в аденоидах.

Каковы осложнения аденоидов?

Если болезнь не лечить, то она приводит к серьезным последствиям. Страдают соседние органы, диагностируется кислородное голодание, поскольку дыхание через рот не может обеспечить организм малыша достаточным количеством кислорода.

К осложнениям относятся:

- Повышенная заболеваемость вирусными и простудными заболеваниями;

- Частые воспаления среднего уха;

- У детей снижается слух;

- Деформация строения черепа, у ребенка развивается лицо по аденоидному типу;

- Неверно развивается грудная клетка;

- Торможение в развитии в отличие от сверстников и нарушение речи.

Профилактика

Ряд предупреждающих мер поможет минимизировать риски развития болезни. К ним относится регулярное закаливание малыша, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе.

Также следует укреплять организм курсами витаминов и иммуномодуляторов, избегать общения с детьми, болеющими вирусными инфекциями.

Соблюдая эти правила, родители могут избежать частых вирусных инфекций и воспаления аденоидов.

Заключение

Аденоиды приносят детям много неудобств. Малышам приходится постоянно дышать через рот, что может привести к кислородному голоданию и торможению в развитии. При появлении первых симптомов следует обратиться за помощью к детскому отоларингологу. Он определит стадию болезни и назначит соответствующее лечение.

Аденоидит

Аденоидит – это острое или хроническое воспаление глоточной миндалины лимфоглоточного кольца. К основным симптомам относятся чувство дискомфорта внутри носа, ночной храп, отсутствие носового дыхания, слизистые или гнойные выделения, закрытая гнусавость, сухой приступообразный кашель, синдром интоксикации, нарушения сна. Диагностика базируется на данных опроса больного, мезофарингоскопии, задней риноскопии, лабораторных тестов, рентгенографии или компьютерной томографии области носоглотки. В лечении аденоидита используются местные и системные медикаментозные средства, физиотерапия, реже проводится аденоидэктомия.

J35 Хронические болезни миндалин и аденоидов

Аденоидит (ретроназальная ангина, или эпифарингит) – наиболее распространенное заболевание в детской отоларингологии. Чаще всего оно наблюдается у детей дошкольного и младшего школьного возраста – от 3 до 9 лет. У взрослых встречается редко, что связано с возрастной инволюцией лимфоидной ткани носоглоточной миндалины.

Согласно статистическим данным, эта патология возникает у 5-28% представителей общей детской популяции и у 70% часто болеющих детей и подростков. Показатель первичной заболеваемости хроническим аденоидитом составляет 1,8-2,7 на 1 000 детей.

Патология одинаково распространена среди представителей мужского и женского пола, в 35-45% случаев сопровождается рецидивирующими или хроническими заболеваниями бронхолегочной системы.

Аденоидит

Ретроназальная ангина – полиэтиологическое заболевание. Воспаление аденоидов провоцируют вирусы или патогенные бактерии. Группа вирусов включает аденовирусы и герпес-вирусы, в том числе вирус герпеса 4 типа – Эпштейна-Барр.

В бактериальных ассоциациях решающее значение имеет дефицит постоянной (индигенной) флоры глотки и увеличение количества транзиторной микрофлоры родов Moraxella (M.catarrhalis), Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas, энтеробактерий (K.pneumoniae, K.oxytoca, E.coli), стафилококков (S.aureus), стрептококков (Str.

pneumoniae, Str.pyogenes). Способствовать развитию аденоидита также могут следующие факторы:

- Частые ОРВИ. Постоянная высокая антигенная нагрузка вследствие контакта с большим количеством вирусов в сочетании с незрелостью иммунной системы детей приводит к нарушению нормальных иммунологических процессов в глоточной миндалине, формированию аденоидита.

- Сопутствующие заболевания. Включают рецидивирующие или хронические болезни верхних дыхательных путей, являющиеся очагами инфекции – риниты, назофарингиты, тубоотиты, синуситы, тонзиллиты, стоматиты. Отдельно выделяют ГЭРБ, при которой соляная кислота поддерживает хроническое воспаление аденоидов.

- Иммунопатологические состояния. В список входят сахарный диабет, гипотиреоз, ВИЧ-инфекция, генетически обусловленные иммунодефициты, аллергические патологии. У детей младшего возраста имеет значение отсутствие грудного вскармливания, недостаточность витамина D и развивающийся на этом фоне рахит.

- Врожденные особенности. Включают наследственную склонность к разрастанию аденоидных вегетаций и их воспалению, аномалии конституции по типу экссудативно-катарального диатеза. Важную роль играют пороки развития, нарушающие носовое дыхание – искривление носовой перегородки, деформации носовых раковин и др.

- Внешнее воздействие. Имеет значение экологическая обстановка: чрезмерно сухой или загрязненный производственными выбросами воздух, усиленный радиационный фон. К способствующим факторам относят переохлаждение, паровые ожоги носоглотки, вдыхание паров химикатов и летучих ядов.

В основе патогенеза аденоидита лежит повреждение реснитчатого эпителия, находящегося на поверхности глоточной миндалины, спровоцированное физическими, термическими, химическими или биологическими факторами.

На этой почве формируются так называемые участки «облысения», уязвимые к проникновению патогенных бактерий и вирусов, развивается компенсаторная гиперплазия лимфоидной ткани. При чрезмерной антигенной нагрузке нарушаются процессы регенерации в миндалине, усиливается альтерация ее клеток.

В результате возникают атрофированные и реактивные фолликулы, что в комбинации с угнетением фагоцитоза, дефицитом индигенной микрофлоры и незрелостью иммунной системы ребенка приводит к развитию воспаления.

В зависимости от продолжительности течения, выраженности симптомов и клинико-морфологических характеристик аденоидита различают несколько классификаций воспаления носоглоточной миндалины. Такое деление болезни на формы обусловлено необходимостью использования различных терапевтических схем при разных ситуациях. На основе длительности течения выделяют следующие варианты аденоидита:

- Острый. К нему относятся эпизоды воспаления аденоидов длительностью до 2 недель и повторяющиеся не более 3-х раз за год. Средняя продолжительность – от 5 до 10 дней. Чаще всего патология развивается остро, на фоне ОРЗ или детских капельных инфекций.

- Подострый. Как правило, является следствием нелеченого острого процесса. Характерен для детей с гипертрофированной глоточной миндалиной. Средняя длительность заболевания не превышает 20-25 дней. Остаточные явления в виде субфебрилитета могут наблюдаться до 30 суток.

- Хронический. Сюда входят аденоидиты, клинические симптомы которых сохраняются более 1 месяца или повторяются более 4-х раз в году. В роли возбудителей выступает сочетание бактериальной и вирусной инфекции. Встречаются как первично хронические эпифарингиты, так и последствия неадекватной терапии подострой формы.

Хронический аденоидит может проявляться различными морфологическими изменениями в паренхиме миндалины. К его основным формам относятся:

- Отечно-катаральная. Обострение заболевания сопровождается активацией воспалительных реакций в миндалине, ее выраженной отечностью. В клинической картине преобладают катаральные симптомы.

- Серозно-экссудативная. Характеризуется скоплением большого количества патогенных микроорганизмов и гнойных масс в углублениях паренхимы. Как результат, миндалина становится отечной и гипертрофируется.

- Слизисто-гнойная. Воспалительный процесс сопровождается беспрерывным выделением большого объема слизи с примесью гнойного экссудата. Параллельно аденоидная ткань прогрессивно увеличивается в размерах.

На основе общего состояния пациента и выраженности имеющихся клинических симптомов принято выделять 3 степени тяжести аденоидита:

- Компенсированную. Часто является физиологическим ответом на инфекционные агенты. Ухудшение общего состояния маловыраженное или полностью отсутствует. Эпизодически возникает нарушение носового дыхание, ночной храп.

- Субкомпенсированую. Клинические проявления постепенно нарастают, возникает системная интоксикация, отвечающая острому эпифарингиту. При отсутствии должного лечения болезнь переходит в состояние декомпенсации.

- Декомпенсированную. В этом случае глоточная миндалина утрачивает свои функции, превращаясь в очаг хронической инфекции. Местный иммунитет при этом полностью отсутствует. Клинически это сопровождается ярко выраженной симптоматикой.

Заболевание не имеет патогномоничных симптомов или жалоб. Первичными проявлениями выступают ощущения щекотания, царапания в глубоких отделах носа, шумное дыхание во время сна.

Еще один из ранних признаков – ночной храп, вследствие которого сон ребенка становится беспокойным, поверхностным. Через некоторое время присоединяются ухудшение носового дыхания в дневное время суток, слизистые выделение из носа.

У большинства больных возникает сухой или малопродуктивный кашель приступообразного характера, обостряющийся ночью и под утро.

В дальнейшем развивается интоксикационный синдром – повышение температуры тела до 37,5-39°С, диффузная головная боль, общая слабость, сонливость, ухудшение или потеря аппетита. Ранее возникшие парестезии постепенно трансформируются в тупые давящие боли без четкой локализации, которые усиливаются при глотании.

Объем слизистых выделений из носа увеличивается, в них возникает гнойная примесь. Нарушается дренажная функция слуховых труб, что приводит к появлению боли в ушах, кондуктивной тугоухости. Носовое дыхание становится невозможным, а больной вынужден дышать через рот, вследствие чего последний постоянно приоткрыт.

Одновременно за счет обтурации хоан возникает изменение голоса по типу закрытой гнусавости.

При длительном запущенном течении вследствие хронической гипоксии развиваются неврологические нарушения – ребенок становится вялым, апатичным, ухудшается его способность концентрировать внимание на чем-либо, память, успеваемость в школе.

Возникает искажение лицевого черепа по типу «аденоидного лица»: твердое небо делается узким и высоким, усиливается выработка слюны, впоследствии стекающей из уголка рта.

Также деформируется верхняя челюсть – верхние резцы выпячиваются вперед, из-за чего сглаживаются носогубные складки, искажается прикус.

Осложнения аденоидита связаны с распространением патогенной микрофлоры с гнойными массами в носовую полость, вниз по трахеобронхиальному дереву. Это становится причиной развития хронических риносинуситов, фарингитов, ларингитов, трехеобронхитов, пневмоний. В возрасте до 5 лет имеется риск формирования заглоточного абсцесса.

Длительная ринорея провоцирует экзему преддверия носа и другие дерматологические поражения этой области. Сопутствующее воспаление трубных миндалин с закупоркой глоточных отверстий слуховых труб приводит к евстахиитам, гнойным средним отитам и тяжелым нарушениям слуха в будущем.

Длительное кислородное голодание головного мозга проявляется задержкой психического развития ребенка, стойкими неврологическими расстройствами.

Диагноз выставляется на основании анамнестических данных, жалоб ребенка и родителей, результатов физикальных и инструментальных методов исследования. Лабораторные тесты играют роль вспомогательных методов, позволяющих уточнить этиологию заболевания и определиться с терапевтической тактикой. Полноценная диагностическая программа состоит из:

- Физикального обследования. При общем осмотре отоларинголог обращается внимание на голос и речь пациента, характер носового дыхания. При этом выявляются гнусавость закрытого типа, затруднение или полное отсутствие дыхания через нос. При пальпации лимфатических узлов определяются умеренно увеличенные, безболезненные поднижнечелюстные, затылочные, передние и задние шейные группы.

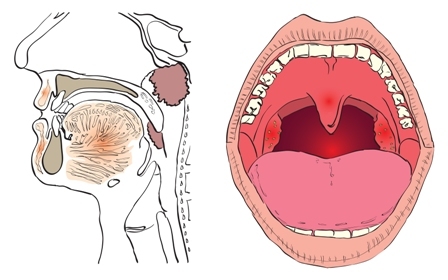

- Мезофарингоскопии. При осмотре зева визуализируется большое количество светло-желтого или желто-зеленого отделяемого, стекающего по гиперемированной задней стенке глотки. Также присутствует покраснение небных дужек, увеличение лимфоидных фолликулов или латеральных глоточных валиков.

- Задней риноскопии. Она дает возможность выявить увеличенную, гиперемированную, отечную носоглоточную миндалину, покрытую фибринозным налетом. Видимые лакуны заполняются гнойными или слизистыми экссудативными массами.

- Лабораторных анализов. При вирусном аденоидите в ОАК отображается сдвиг лейкоцитарной формулы вправо, увеличение количества лимфоцитов и СОЭ. Присоединение бактериальной флоры сопровождается лейкоцитозом, смещением формулы в сторону палочкоядерных и юных нейтрофилов. Дополнительно проводится микробиологическое исследование носовых выделений.

- Лучевых методов диагностики. Используется рентгенография носоглотки в прямой и боковой проекциях. Она позволяет выявить гипертрофию лимфоидной ткани глоточной миндалины, перекрывающей отверстия хоан. На поздних стадиях рентгенограмма отображает деформацию твердого неба, верхней челюсти. Для дифференциации с опухолями используется КТ лицевого скелета с контрастным усилением.

Цель лечения – ликвидация очага инфекции, предотвращение хронизации патологического процесса, его распространения в прилегающие анатомические структуры.

Для этого назначаются топические и системные фармакологические средства, физиотерапевтические процедуры.

В тяжелых случаях, при сопутствующем выраженном разрастании аденоидных вегетаций или развитии осложнений, показано оперативное лечение. Таким образом, при аденоидите проводится:

- Медикаментозная терапия. Представлена антибактериальными или противовирусными препаратами, гипосенсибилизирующими средствами, дезинтоксикационными мероприятиями, иммуномодуляторами, витаминными комплексами. В качестве местной терапии назначаются сосудосуживающие капли, топические кортикостероиды, дезинфектанты в виде спреев, ингаляции антисептиков.

- Аденоидэктомия. Хирургическое лечение заключается в иссечении гипертрофированной лимфоидной ткани, перекрывающей просвет носовых ходов и препятствующей нормальному носовому дыханию. Операция может проводиться классическим способом при помощи скальпеля или с помощью эндоскопической техники.

- Физиотерапия. Широко используются: тубусный кварц, облучение носовой полости и задней стенки глотки гелий-неоновым лазером, электрофорез медикаментозных препаратов на региональные лимфоузлы, дыхательная гимнастика. Эффективно санаторно-курортное лечение, в курс которого входит криокислородная и озоноультразвуковая терапия, грязевые процедуры.

При полноценном, правильно подобранном лечении прогноз для жизни и здоровья благоприятный. Риск развития опасных осложнений в таких ситуациях крайне низок – не более 0,3-1%. Специфических профилактических мероприятий для данной патологии не разработано.

К неспецифической профилактике острого или обострений хронического аденоидита относятся ранняя диагностика и лечение разрастаний аденоидных вегетаций, инфекционных заболеваний и аномалий развития носовой полости, укрепление общих защитных сил организма, избегание переохлаждений, термических и химических ожогов носоглотки, полноценное и сбалансированное питание, занятия активными видами спорта, регулярные контрольные осмотры отоларинголога.

Аденоиды и аденоидиты у детей

Аденоиды (аденоидные вегетации, гипертрофия глоточной миндалины, гиперплазия глоточной миндалины) — увеличение глоточной миндалины, вызывающее обструкцию верхних дыхательных путей, а также нарушения со стороны других органов и систем.

Аденоидит — воспаление глоточной миндалины.

Аденоиды и аденоидиты — болезни преимущественно детского возраста. Заболеваемость среди детей в возрасте до 14 лет составляет 15,3 – 16,1 на 1000.

Наиболее часто болезни глоточной миндалины наблюдают у детей от З до 7 лет (33,9– 37,0 на 1000), наиболее редко — в возрасте 10 – 14 лет (3,9 – 5,2 на 1000).

Аденоидами и аденоидитами страдают 45 – 62% обратившихся к оториноларингологу детей дошкольного и младшего школьного возраста.

- Различают три степени гиперплазии аденоидов:

- I степень — глоточная миндалина прикрывает верхнюю треть сошника и хоан.

- II степень — глоточная миндалина прикрывает половину сошника и хоан.

- III степень В глоточная миндалина полностью закрывает сошник и хоаны.

- ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Этиология и патогенез аденоидов до настоящего времени во многом не ясны Морфофункциональная организация миндалин в первые 5 – 7 лет жизни ребёнка подвержена значительным изменениям. Различные факторы (генетические, экологические, инфекционные) могут приводить к нарушениям в иммунной системе.

На фоне иммунодефицитного состояния постоянная избыточная антигенная стимуляция (бактериальная или вирусная) приводит к компенсаторному увеличению лимфоидной ткани глотки с развитием лимфоаденопатии.

Преимущественное возникновение патологических изменений глоточной миндалины у дошкольников может быть связано с критическим периодом становления иммунологической реактивности ребёнка, наблюдаемым в возрасте 4 – 6 лет.

Аденоидные вегетации могут быть проявлением особой иммунопатологической предрасположенности детского организма в виде лимфатического диатеза.

В основе лимфатизма лежит наследственная склонность к определённого типа реакциям иммунитета (недостаточность лимфоидной системы), отклонениям обмена веществ или нервно-психической деятельности.

Основной признак лимфатического диатеза — истинная гиперплазия лимфоидной ткани с увеличением числа различных по структуре и функциям лимфоидных клеток.

Определённое значение в этиопатогенезе аденоидных вегетаций придают аллергии.

В слизистой оболочке и лимфоидной ткани глотки могут возникать аллергические реакции, приводящие к её гипертрофии. Среди аллергизирующих факторов большую роль играют бактериальная и грибковая флора, находящиеся в почве споры, а также пищевая сенсибилизация. Особое значение аллергия имеет в формировании гипертрофии глоточной миндалины у детей первого года жизни. Высокая степень сенсибилизации у детей с патологией глоточной миндалины может приводить к неэффективности оперативного лечения в виде рецидивов заболевания, а также к развитию послеоперационных осложнений, наиболее часто бронхиальной астмы. Влияние на развитие заболевания оказывают наследственный и алиментарный фактор, гиповитаминозы, эндокринные нарушения.

В этиологии аденоидитов основное значение отводят инфекционному фактору. Данное заболевание чаще всего вызывает бактериальная флора — стрептококк, стафилококк, гемофильная палочка. В формировании хронического воспалительного процесса в лимфоидной ткани глоточной миндалины играют роль аденовирусы, хламидии, микоплазмы, а также грибковая микрофлора.

- КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

- Клиническая картина аденоидных вегетаций весьма разнообразна и складывается из ряда симптомов.

- Затруднение носового дыхания

- Это наиболее частый и постоянный симптом аденоидов. Степень нарушения носового дыхания зависит от следующих факторов:

- величина и форма аденоидных вегетаций;

- размер и форма носоглотки;

- сопутствующие изменения слизистой оболочки носа.

Затруднение дыхания через нос обусловлено частичным или полным закрытием хоан увеличенной глоточной миндалиной, создающей механическое препятствие для прохождения воздуха. На степень обтурации хоан оказывает влияние и форма носоглотки.

Установлено, что угол, образуемый задним краем сошника и основанием черепа, у разных людей варьирует в пределах 76 – 124°. Чем острее угол, тем больше он выполнен глоточной миндалиной и тем резче выражено затруднение носового дыхания.

Кроме того, аденоидные вегетации вызывают значительную перестройку сосудистой регуляции слизистой оболочки носа, что приводит к венозному полнокровию и отёку носовых раковин, уменьшению просвета полости носа.

Нарушение носового дыхания чаще постоянно, особенно при значительном уве-личении глоточной миндалины и преобладании в ней явлений гипертрофии. При аденоидах небольшой величины наблюдают периодическую заложенность носа, возникающую обычно в период рецидива воспалительного процесса, а также во время сна, когда аденоиды увеличиваются вследствие венозной гиперемии.

Выделения из носа

Данный симптом — один из основных при аденоидите. Выделения могут быть также проявлением хронических воспалительных процессов слизистой оболочки носа или околоносовых пазух, довольно часто наблюдаемых у детей с аденоидами. Обычно выделения слизисто-гнойные, возникают периодически.

Храп и синдром обструктивного апноэ во время сна

Аденоиды создают препятствие на пути прохождения воздушной струи, уменьшают просвет поперечного сечения хоан и носоглотки, что приводит к увеличению носового сопротивления. В этом случае деятельность дыхательной мускулатуры создаёт избыточное отрицательное давление в полости глотки. Данные факторы, а также вынужденное дыхание через рот приводят к снижению тонуса мышц глотки.

Кроме этого, аденоидные вегетации делают направление воздушной струи более турбулентным, чем в норме. Все это вызывает вибрацию мягкого нёба, проявляющуюся храпом, иногда достаточно выраженным.

Изменения, происходящие в мышцах глотки, помимо храпа могут приводить к более серьёзным последствиям в виде синдрома обструктивного апноэ во сне.

Данное состояние возникает потому, что после засыпания происходит постепенное расслабление мышц глотки, один из очередных вдохов приводит к коллапсу (обструкции) дыхательных путей и остановке дыхания. Снижение содержания кислорода в крови активирует мозг, который посылает импульсы к глоточной мускулатуре. Происходит сокращение мышц глотки, восстановление её просвета и возобновление дыхания.

Мозг успокаивается и засыпает, но данный цикл может повторяться снова.

Обычно после засыпания у ребёнка появляется храп и вскоре внезапно останавливается дыхание. В это время не слышно дыхательных шумов, а храп прекращается. Однако больной пытается дышать, что видно по движениям грудной клетки и брюшной стенки.

Примерно через 15 – 20 секунд ребёнок громко всхрапывает и делает несколько глубоких вдохов и выдохов. Частые и длительные остановки дыхания обусловливают резкое снижение насыщения крови кислородом, что приводит к страданию многих органов и систем, особенно головного мозга.

Сами больные зачастую не помнят об остановках дыхания, поскольку большинство симптомов апноэ не приводит к полному пробуждению, а лишь переводит сон из глубокой в более поверхностную фазу, У детей наблюдают постоянную сонливость, повышенную раздражительность, ухудшение внимания и памяти, что может приводить к снижению успеваемости в школе.

Изменение тембра голоса