Сердечные пороки регистрируются приблизительно у 1% населения (четверть от всех органических патологий сердца) и входят в тройку самых встречаемых патологий наряду с гипертонией и ИБС.

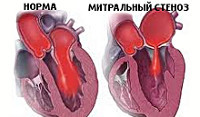

Митральный стеноз принадлежит к классу приобретенных пороков сердца. Изолированный стеноз регистрируется в 65% случаев, в остальных случаях сочетается с недостаточностью митрального клапана. Данное заболевание имеет относительно благоприятное протекание среди приобретенных пороков (без инвазивного лечения продолжительность жизни 45 лет).

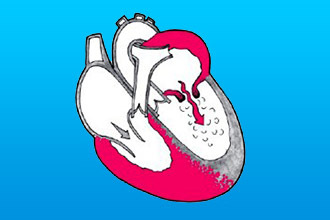

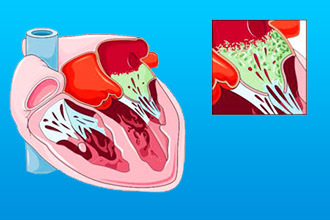

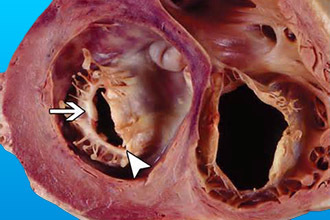

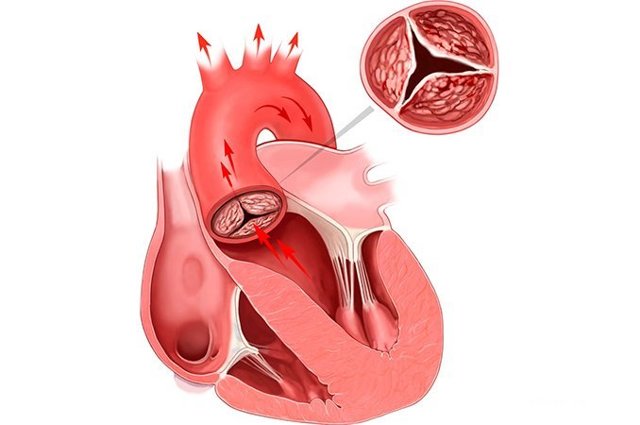

Сужение левого АВ (атриовентрикулярного) отверстия происходит по причине склеивания, а далее и срастания касательных краев створок МК, места сращения называют комиссурами. Рядом с этим створки уплощаются, укорачиваются и утолщаются хордальные нитки. Следствием этого становится пролапс створок МК в полость желудочка.

Гемодинамическое влияние вызывает повреждение клапана на створках с пристеночным тромбообразованием. Дальнейшая организация тромбов провоцирует еще большее срастанию створок МК и прогрессирования заболевания.

При МС в процесс вовлекаются структуры, лежащие под клапаном: укорачиваются, утолщаются и срастаются между собой хорды.

Иногда имеет место обызвествление комиссур, что делает створки практически неподвижными.

Причины развития порока и его классификация

Этиология МС:

- Ревматизм (в 80% случаев);

- Инфекционный, септический эндокардит;

СКВ, ревматоидный артрит, болезни накопления, амилоидоз;

СКВ, ревматоидный артрит, болезни накопления, амилоидоз;- Асимметричная гипертрофия ЛЖ при ГКМП;

- ВПС (Синдром Лютембаше, открытый Боталлов проток, фиброэластоз миокарда, коарктация аорты, субаортальный стеноз);

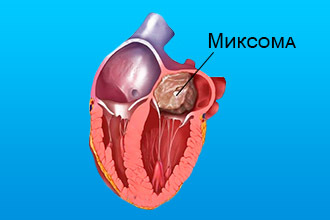

- Миксома;

- Тромб в левом предсердии;

- Карциноматоз;

- Третичный сифилис;

- Действие медикаментов (препараты на основе полыни);

- Рестеноз после комиссуротомии, протезирования МК.

Виды митрального стеноза

По анатомической характеристике сужения:

- Сужение по типу петлицы пиджака – клапан выглядит как перемычка с краевым срастанием фиброзированных створок, визуализируется небольшое укорочение хордальных нитей;

- Воронкообразное сужение по типу «рыбьего рта» — створки клапана низко припаяны к сосочковым мышцам;

- Стеноз сочетанного характера.

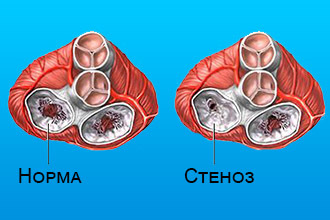

Степени сужения митрального клапана

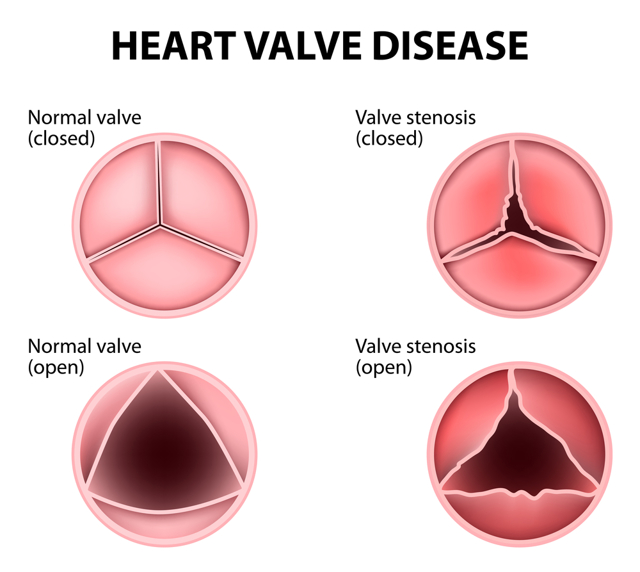

У здорового человека площадь левого АВ устья 4-6 см2. Клинически стеноз проявляется при уменьшении площади до 2 см2. При сужении до 1 см2 происходит резкое снижение толерантности к физическим нагрузкам.

У здорового человека площадь левого АВ устья 4-6 см2. Клинически стеноз проявляется при уменьшении площади до 2 см2. При сужении до 1 см2 происходит резкое снижение толерантности к физическим нагрузкам.

По величине сужения МК стеноз делится на:

- Минимальный стеноз;

- Резкий – общая площадь менее 0,5 см2;

- Выраженный – площадь от 0,5 до 1 см2;

- Умеренный – сужение от 1 до 1,5 см2;

- Незначительный – площадь отверстия более 2 см2.

Основные симптомы и клинические признаки патологии

Семиотика клинических проявлений заболевания зависит от стадии стеноза:

- I – компенсаторная — пациент не имеет жалоб. Признаки МС находят при аускультации, ЭхоКГ, на ЭКГ только признаки перегрузки ЛП;

- II – застоя в малом кругу – с пароксизмами отдышки, ограничением трудоспособности;

- III– правожелудочковой недостаточности – устойчивая легочная гипертензия с образованием «второго барьера», ХСН;

- IV – дистрофическая – симптоматика нарушений кровотока в обоих кругах, медикаментозная поддержка может временно улучшить состояние, нарушение ритма;

- V- терминальная – критические расстройства кровообращения сопоставимы с ХСН III ст.

Субъективные симптомы стеноза митрального клапана:

- снижение толерантности к физическим нагрузкам;

- хроническая усталость, пароксизмальная отдышка (в последствии и в покое);

- кашель с кровохарканьем;

- рецидивирующие легочные инфекции (бронхиты, пневмонии);

- сердцебиение;

- распирание в правом подреберье;

- хрипота (гипертрофированное ЛП сдавливает левый гортанный рекуррентный нерв– с. Ортнера), дискомфорт в перикардиальной области.

Объективные данные:

Facies mitralis – сине-красный румянец на лице в виде бабочки;

Facies mitralis – сине-красный румянец на лице в виде бабочки;- «Сердечный горб», наличие эпигастральной пульсации (гипертрофия ПЖ);

- Периферические отеки, акроцианоз, гепатомегалия, гидроторакс, асцит;

- Тахикардия, фибрилляция предсердий, pulsus deferens (разница пульсов на лучевых артериях);

- Диастолическая вибрация грудной клетки («кошачье урчание»);

- Перкуторно – уширение границ сердечной тупости вверх и вправо;

- Аускультативная картина: «ритм перепелки»

- сильный, лязгающий I тон в IV межреберье слева,

- клацанье открытия МК в конце II тона;

- протодастолический шум с пресистолическим усилением;

- акцент II тона во втором межреберье справа и стихающий шум Грехема-Стилла.

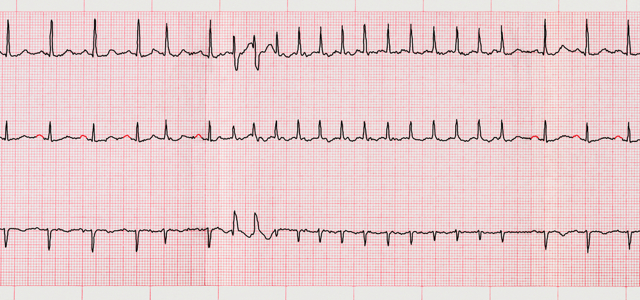

По результатам ЭКГ присутствуют:

- Симптомы гипертрофии и перегрузки левого предсердия:

- Двоверхушечный Р в I, avL, V4,5,6;

- Значимый скачок амплитуды и длительности зубца Р во вторую фазу в V1;

- Удлинение периода внутреннего отклонения Р дольше 0,06с.

- Симптомы гипертрофии правых отделов сердца:

- 2.1 Отклонение ЭОС вправо, дислокация интервала S-Т и инверсия зубца Т в avF, III;

- 2.2 Рост зубца R в правых, зубца S в левых грудных отведениях;

- 2.3 Депрессия сегмента ST и негативный Т в правых грудных отведениях.

- Блокада ЛНПГ разной выраженности.

- Крупноволновая форма мерцания предсердий.

На ЭхоКГ присутствуют:

- Одностороннее движение обеих створок МК кпереди;

- Замедление досрочного запирания передней створки МК во время диастолы;

- Снижение амплитуды движения передней створки МК;

- Расширенный диаметр полостей левых отделов сердца.

Для уточнения стадии заболевания выполняют Ro-графию ОГК, УЗИ ОБП, тест толерантности к физическим нагрузкам.

Особенности нарушения гемодинамики при митральном стенозе

Площадь устья, после которой возникают значимые нарушения гемодинамики -1-1,5 см2. Нормальное внутриполостное давление в левом предсердии колеблется от 5 до 6 мм.рт.ст., а градиент диастолических давлений между ЛП и ЛЖ составляет 1-2 мм.рт.ст.

Площадь устья, после которой возникают значимые нарушения гемодинамики -1-1,5 см2. Нормальное внутриполостное давление в левом предсердии колеблется от 5 до 6 мм.рт.ст., а градиент диастолических давлений между ЛП и ЛЖ составляет 1-2 мм.рт.ст.

Стеноз левого АВ-отверстия препятствует движению крови и меняет внутрисердечные гемодинамические показатели. Сужение устья МК до 1 см2 вызывает рост внутриполостного давления левого предсердия и в легочных венулах до 25-30 мм.рт.ст.

и рост диастолического градиента до 30-40 мм.рт.ст. Высокое внутриполостное давление вызывает гипертрофию мышечного слоя ЛП для обеспечения проталкивания крови в ЛЖ.

Сквозь суженное устье кровоток замедляется, время кровенаполнения ЛЖ удлиняется, следовательно, ЛП опустошается длительно и не полностью.

Пониженное кровенаполнение ЛЖ вызывает неэффективную систолу, снижение фракции выброса и, как следствие, минутного объема крови. Повышенное давление пассивно передается с ЛП на легочные сосуды, провоцируя легочную гипертензию.

При достижении пограничного давления в сосудах легких (выше 30 мм.рт.ст.) развивается защитный прекапиллярный спазм мелких артериол малого круга (рефлекс барорецепторов Китаева).

Результатом долгосрочного спазма становится склерозирование сосудистой стенки, что еще больше усугубляет явления недостаточности в малом круге кровообращения.

Рефрактерная гипертензия малого круга (более 150-180 мм.рт.ст.) приводит к утолщению стенок правого желудочка, а в последствии и его тоногенной дилатации с относительной недостаточностью трехстворчатого клапана. Результатом вышеперечисленных патологических процессов становится декомпенсация кровообращения в большом круге.

Лечение заболевания

К сожалению, нет специфичной консервативной терапии данного заболевания. Медикаментозное лечение нацелено на:

- Профилактику ревмокардита;

- Антибиотикопрофилактику перед инвазивными процедурами (предотвращение инфекционного эндокардита);

- Терапию возникших осложнений.

Показания к консервативному (медикаментозному) лечению и его основные особенности

Показания к консервативному ведению больных с МС:

- I, II и V стадии стеноза (когда инвазивное лечение не целесообразно);

- Коррекция легочной гипертензии, нарушений ритма, кровохарканья, ХНК;

- Неотложная помощь при отеке легких.

Схема терапии МС включает:

- Диуретики;

- Нитраты пролонгированного действия;

- β-блокаторы;

- Антикоагулянты;

- Блокаторы Са2+-каналов;

- Антиаритмические средства.

Когда прибегают к хирургическому вмешательству и как его выполняют?

Показания к хирургическому лечению:

- Симптомы легочной гипертензии;

- Площадь отверстия МК менее 1,5 см2;

- Бессимптомное протекание с высоким риском тромбоэмболий;

- Планирование беременности.

Виды инвазивного лечения:

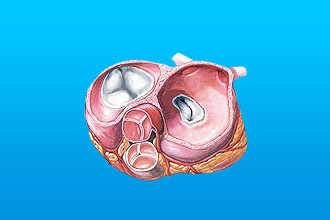

Чрескожная митральная комиссуротомия – разрыв или расчленение сращенных комиссур при помощи баллона, введенного по катетеру через межпредсердную перегородку. Имеет высокую эффективность, низкий риск осложнений, быстрое восстановление. Не используют при поздних стадиях и внутрисердечных осложнениях.

Чрескожная митральная комиссуротомия – разрыв или расчленение сращенных комиссур при помощи баллона, введенного по катетеру через межпредсердную перегородку. Имеет высокую эффективность, низкий риск осложнений, быстрое восстановление. Не используют при поздних стадиях и внутрисердечных осложнениях.- Открытая вальвулотомия – операция на открытом сердце с использованием экстракорпоральной оксигенации. Проводится при наличии тромба в ЛП, кальцинозе обеих комиссур, комбинированных пороков сердца, ИБС с необходимым АКШ.

- Анулопластика (замена митрального клапана) – проводится пациентам с критическим поражением клапанного аппарата, при ІІІ/ІV классе NYHA. Имеет высший риск осложнений, смертности сравнимо с комиссуротомией. Соблюдение всех рекомендаций послеоперационной реабилитации значительно снижает вышеописанные риски.

Какой прогноз пациентов с митральным стенозом разных степеней тяжести?

Без оперативного лечения продолжительность жизни пациентов с МС 40-45 лет, около 15% пациентов преодолевают пятидесятилетний рубеж.

Инвазивное лечение стеноза митрального клапана способно значительно продлить и улучшить качество жизни. 10-летняя послеоперационная выживаемость составляет 85%.

Наиболее неблагоприятный прогноз для пациентов с IV и V стадией, когда компенсаторные возможности миокарда недостаточны и развиваются необоротные поражения внутренних органов. Немного продлить жизнь помогает медикаментозная коррекция возникающих осложнений.

Выводы

Несмотря на относительно благоприятное течение митрального стеноза, при недостаточной медикаментозной поддержке и отсутствии хирургического лечения неизбежно наступает декомпенсация кровообращения.

Основные причины смертности пациентов: прогрессирующая сердечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения, фатальные нарушения ритма.

Проведение первичной и вторичной профилактики ревмокардита значительно снижает риск развития митрального стеноза.

Стеноз митрального клапана: как проявляется, можно ли вылечить

Стеноз митрального клапана – это порок сердца, который вызывается утолщением и неподвижностью створок митрального клапана и сужением предсердно-желудочкового отверстия из-за слияния участков соединения створок между собой (комиссур). О данной патологии слышали многие, но не все пациенты кардиолога знают, почему возникает и как проявляется недуг, также многих интересует, можно ли стеноз митрального клапана окончательно вылечить. Об этом и поговорим.

Причины и стадии развития

В 80% случаев стеноз митрального клапана провоцируется перенесенным ранее ревматизмом. В остальных случаях поражение митрального клапана может вызываться:

- другими инфекционными эндокардитами;

- сифилисом;

- атеросклерозом;

- травмами сердца;

- системной красной волчанкой;

- наследственными причинами;

- предсердной миксомой;

- мукополисахаридозом;

- злокачественным карциноидным синдромом.

Митральный клапан расположен между левым предсердием и левым желудочком. Он имеет воронкообразную форму и состоит из створок с хордами, фиброзного кольца и папиллярных мышц, которые функционально связаны с отделами левого предсердия и желудочка.

При его сужении, которое в большинстве случаев вызывается ревматическими поражениями тканей сердца, повышается нагрузка на левое предсердие. Это приводит к повышению давления в нем, его расширению и вызывает развитие вторичной легочной гипертензии, которая приводит к правожелудочковой недостаточности.

В дальнейшем такая патология может провоцировать тромбоэмболию и фибрилляцию предсердий.

При развитии стеноза митрального клапана наблюдаются следующие стадии:

- I стадия: порок сердца полностью компенсирован, предсердно-желудочковое отверстие сужено до 3-4 кв. см., размер левого предсердия не превышает 4 см;

- II стадия: начинает появляться гипертензия в малом круге кровообращения, повышается венозное давление, но ярко выраженные симптомы нарушения гемодинамики отсутствуют, предсердно-желудочковое отверстие сужено до 2 кв. см., левое предсердие гипертрофируется до 5 см;

- III стадия: у больного обнаруживаются выраженные симптомы сердечной недостаточности, размеры сердца резко увеличиваются, значительно повышается венозное давление, печень увеличивается в размерах, предсердно-желудочковое отверстие сужено до 1,5 кв. см, левое предсердие увеличивается в размерах более чем на 5 см;

- IV стадия: симптомы сердечной недостаточности усугубляются, наблюдается застойные явления в малом и большом круге кровообращения, печень увеличивается в размерах и становится уплотненной, предсердно-желудочковое отверстие сужено до 1 кв. см, левое предсердие увеличено более чем на 5 см;

- V стадия: характеризуется терминальной стадией сердечной недостаточности, предсердно-желудочковое отверстие почти полностью обтурируется (закрывается), левое предсердие увеличивается в размерах более, чем на 5 см.

В степени изменения структуры митрального клапана выделяется три основные стадии:

- I: соли кальция оседают по краям клапанных створок или располагаются очагово в комиссурах;

- II: соли кальция покрывают все створки, но не распространяются на фиброзное кольцо;

- III: кальциноз затрагивает фиброзное кольцо и близлежащие структуры.

Симптомы

Стеноз митрального клапана долгое время может протекать бессимптомно. С момента первой инфекционной атаки (после ревматизма, скарлатины или ангины) до появления первых характерных жалоб больного, проживающего в условиях умеренного климата, может пройти около 20 лет, а с момента появления выраженной одышки (в покое) до смерти больного проходит около 5 лет. В жарких странах данный порок сердца прогрессирует быстрее.

При легком стенозе митрального клапана жалобы больными не предъявляются, но при их обследовании могут выявляться многие признаки нарушения в функционировании митрального клапана (повышение венозного давления, сужение просвета между левым предсердием и желудочком, увеличением размеров левого предсердия).

Резкий подъем венозного давления, который может вызываться различными предрасполагающими факторами (физической нагрузкой, половым актом, беременностью, тиреотоксикозом, лихорадкой и другими состояниями), проявляется одышкой и кашлем.

Впоследствии, при прогрессировании митрального стеноза, у больного резко снижается выносливость к физическим нагрузкам, они подсознательно пытаются ограничивать свою активность, появляются эпизоды сердечной астмы, тахикардия, аритмии (экстрасистолия, мерцательная аритмия, трепетание предсердий и др.) и может развиваться отек легкого.

Развитие гипоксической энцефалопатии приводит к появлению головокружения и обмороков, которые провоцируются физической нагрузкой.

Критическим моментом в прогрессировании этого заболевания становится развитие постоянной формы мерцательной аритмии. У больного наблюдается усиление одышки и наблюдается кровохарканье.

Со временем признаки застоя в легких становятся менее выраженными и протекают легче, но постоянно нарастающая легочная гипертензия приводит к развитию правожелудочковой недостаточности.

У больного появляются жалобы на отеки, резкую слабость, тяжесть в правом подреберье, кардиалгии (у 10% пациентов) и могут выявляться признаки асцита и гидроторакса (чаще правостороннего).

При осмотре больного определяется цианоз губ и характерный малиново-цианотичный румянец на щеках (митральная бабочка). Во время перкуссии сердца выявляется смещение границ сердца влево.

При выслушивании тонов сердца определяется усиление I тона (хлопающий тон) и добавочный III тон («ритм перепела»).

При наличии выраженной легочной гипертензии и развитии недостаточности трикуспидального клапана во втором подреберье выявляется раздвоение и усиление II тона, а над мечевидным отростком грудины определяется систолический шум, который усиливается на пике вдоха.

У таких больных часто наблюдаются заболевания дыхательной системы (бронхиты, бронхопневмонии и крупозные пневмонии), а отрыв тромбов, образующихся в левом предсердии, может приводить к тромбоэмболиям сосудов головного мозга, конечностей, почек или селезенки. При перекрытии тромбами просвета митрального клапана у больных появляется резкая боль в груди и обмороки.

Также стеноз митрального клапана может осложняться рецидивами ревматизма и инфекционным эндокардитом. Повторные эпизоды тромбоэмболии легочной артерии нередко заканчиваются развитием инфаркта легкого и приводят к смерти больного.

Диагностика

Характерный признак митрального стеноза — фибрилляция предсердий, выявленная на ЭКГ.

Характерный признак митрального стеноза — фибрилляция предсердий, выявленная на ЭКГ.

Предварительный диагноз о стенозе митрального клапана может устанавливаться клинически (т. е. после анализа жалоб и осмотра больного) и проведении ЭКГ, на которой обнаруживаются признаки увеличения размеров левого предсердия и правого желудочка.

Для подтверждения диагноза больному назначается двухмерная и допплеровская Эхо-КГ, позволяющая установить степень сужения и обызвествления створок митрального клапана, размеры левого предсердия, объем чресклапанной регургитации и давление в легочной артерии. Для исключения наличия тромбов в левом предсердии может рекомендоваться выполнение чреспищеводной Эхо-КГ. Патологические изменения в легких устанавливаются при помощи рентгенографии.

Пациенты с отсутствием признаков декомпенсации должны проходить обследование ежегодно. В комплекс диагностики включают:

- Холтер-ЭКГ;

- Эхо-КГ;

- биохимический анализ крови.

При принятии решения о выполнении хирургической операции больному назначается катетеризация сердца и магистральных сосудов.

Лечение

Стеноз митрального клапана может устраняться только хирургическим путем, т. к. прием лекарственных препаратов не может устранять сужение предсердно-желудочкового отверстия.

Бессимптомное течение данного порока сердца не требует назначения медикаментозной терапии. При появлении симптомов стеноза митрального клапана больному, для подготовки к операции и устранения причины, вызвавшей заболевание, могут назначаться:

диуретики (в низких дозировках): Гидрохлортиазид, Клопамид и др.;

диуретики (в низких дозировках): Гидрохлортиазид, Клопамид и др.;- бета-блокаторы: Верапамил, Дилтиазем;

- блокаторы медленных кальциевых канальцев: Амлодипин, Нормодипин, Амлонг.

При наличии фибрилляции предсердий и риске образования тромбов в левом предсердии рекомендуется прием непрямых антикоагулянтов (Варфарина), а при развитии тромбоэмболии назначается Гепарин в сочетании с Аспирином или Клопидогрелем (под контролем МНО).

Больным с митральным стенозом ревматического характера обязательно проводится вторичная профилактика инфекционного эндокардита и ревматизма. Для этого могут применяться антибиотики, салицилаты и пиразолиновые препараты. После этого больному рекомендуется круглогодичный курс приема Бициллина-5 (один раз в месяц) на протяжении двух лет.

Больные с митральным стенозом нуждаются в постоянном наблюдении кардиолога, соблюдении здорового образа жизни и рациональном трудоустройстве.

При этом заболевании беременность не противопоказана женщинам, у которых отсутствуют признаки декомпенсации и площадь отверстия в митральном клапане составляет не менее 1,6 кв. см.

При отсутствии таких показателей может рекомендоваться прерывание беременности (в исключительных случаях может выполняться баллонная вальвулопластика или митральная комиссуротомия).

При уменьшении площади митрального отверстия до 1-1,2 кв. см, рецидивирующей тромбоэмболии или развитии тяжелой легочной гипертензии больному рекомендуется оперативное лечение. Вид хирургического вмешательства определяется индивидуально для каждого пациента:

- чрескожная баллонная митральная вальвулопластика;

- вальвулотомия;

- открытая комиссуротомия;

- замена митрального клапана.

Прогноз

Результаты лечения данной патологии зависят от многих факторов:

- возраста больного;

- выраженности легочной гипертензии;

- сопутствующих патологий;

- степени мерцательной аритмии.

Хирургическое лечение (вальвулотомии или комиссуротомии) при митральном стенозе позволяет восстановить нормальное функционирование митрального клапана у 95% больных, но в большинстве случаев (у 30% пациентов) в течение 10 лет требуется повторное оперативное лечение (митральная рекомиссуротомия).

При отсутствии адекватного лечения стеноза митрального клапана период от проявления первых признаков порока сердца до инвалидизации больного может составлять около 7-9 лет.

Прогрессирование заболевания и наличие выраженной легочной гипертензии и стойкой мерцательной аритмии повышает вероятность наступления летального исхода. В большинстве случаев причиной смерти больных становится тяжелая сердечная недостаточность, цереброваскулярная или легочная тромбоэмболия.

Показатель пятилетней выживаемости пациентов, у которых диагностирован стеноз митрального клапана, при отсутствии его лечения составляет около 50%.

Медицинская анимация «Стеноз митрального клапана»

https://www.youtube.com/watch?v=oH5VapwtvRM

ТВ «Столица плюс», передача «Будьте здоровы» на тему «Митральный стеноз»

Митральный стеноз

Митральный стеноз – это сужение площади левого атриовентрикулярного устья, приводящее к затруднению физиологического тока крови из левого предсердия в левый желудочек. Клинически сердечный порок проявляется повышенной утомляемостью, перебоями в работе сердца, одышкой, кашлем с кровохарканьем, дискомфортом в груди. Для выявления патологии проводится аускультативная диагностика, рентгенография, эхокардиография, электрокардиография, фонокардиография, катетеризация камер сердца, атрио- и вентрикулография. При выраженном стенозе показана баллонная вальвулопластика или митральная комиссуротомия.

Митральный стеноз

В 80% случаев стеноз атриовентрикулярного отверстия имеет ревматическую этиологию. Дебют ревматизма, как правило, происходит в возрасте до 20 лет, а клинически выраженный митральный стеноз развивается через 10–30 лет. Среди менее распространенных причин, приводящих к митральному стенозу, отмечены инфекционный эндокардит, атеросклероз, сифилис, травмы сердца.

Редкие случаи митрального стеноза неревматической природы могут быть связаны с тяжелым кальцинозом кольца и створок митрального клапана, миксомой левого предсердия, врожденными пороками сердца (синдромом Лютембаше), внутрисердечными тромбами. Возможно развитие митрального рестеноза после комиссуротомии или протезирования митрального клапана. Развитием относительного митрального стеноза может сопровождаться аортальная недостаточность.

В норме площадь митрального отверстия составляет 4-6 кв. см, а его сужение до 2 кв. см и менее сопровождается появлением нарушений внутрисердечной гемодинамики. Стенозирование атриовентрикулярного отверстия препятствует изгнанию крови из левого предсердия в желудочек.

В этих условиях включаются компенсаторные механизмы: давление в полости предсердия повышается с 5 до 20-25 мм рт. ст., происходит удлинение систолы левого предсердия, развивается гипертрофия миокарда левого предсердия, что в совокупности облегчает прохождение крови через стенозированное митральное отверстие.

Данные механизмы первое время позволяют компенсировать влияние митрального стеноза на внутрисердечную гемодинамику.

Однако дальнейшее прогрессирование порока и рост трансмитрального гардиента давления сопровождается ретроградным повышением давления в системе легочных сосудов, приводя к развитию легочной гипертензии.

В условиях значительного подъема давления в легочной артерии увеличивается нагрузка на правый желудочек и затрудняется опорожнение правого предсердия, что обусловливает гипертрофию правых отделов сердца.

В силу необходимости преодоления значительного сопротивления в легочной артерии и развития склеротических и дистрофических изменений миокарда снижается сократительная функция правого желудочка и происходит его дилатация. При этом возрастает нагрузка на правое предсердие, что в конечном итоге приводит в декомпенсации кровообращения по большому кругу.

По площади сужения левого атриовентрикулярного отверстия выделяют 4 степени митрального стеноза:

- I степень – незначительный стеноз (площадь отверстия > 3 кв. см)

- II степень — умеренный стеноз (площадь отверстия 2,3-2,9 кв. см)

- III степень — выраженный стеноз (площадь отверстия 1,7–2,2 кв. см)

- IV степень — критический стеноз (площадь отверстия 1,0–1,6 кв. см)

В соответствии с прогрессированием гемодинамических расстройств течение митрального стеноза проходит 5 стадий:

- I – стадия полной компенсации митрального стеноза левым предсердием. Субъективные жалобы отсутствуют, однако аускультативно выявляются прямые признаки стеноза.

- II — стадия нарушений кровообращения в малом круге. Субъективные симптомы возникают только при физической нагрузке.

- III – стадия выраженных признаков застоя в малом круге и начальных признаков нарушения кровообращения в большом круге.

- IV — стадия выраженных признаков застоя в малом и большом круге кровообращения. У больных развивается мерцательная аритмия.

- V – дистрофическая стадия, соответствует III стадии сердечной недостаточности

Клинические признаки митрального стеноза, как правило, возникают при площади атриовентрикулярного отверстия менее 2 кв. см.

Отмечается повышенная утомляемость, одышка при физическом усилии, а затем и в покое, кашель с выделением прожилок крови в мокроте, тахикардия, нарушение ритма сердца по типу экстрасистолии и мерцательной аритмии.

При выраженном стенозе возникает ортопноэ, ночные приступы сердечной астмы, в более тяжелых случаях — отек легких.

В случае значительной гипертрофии левого предсердия может происходить сдавление возвратного нерва с развитием дисфонии. Около 10% пациентов со стенозом митрального отверстия предъявляют жалобы на боли в сердце, не связанные с физической нагрузкой.

При сопутствующем коронарном атеросклерозе, субэндокардиальной ишемии возможны приступы стенокардии. Пациенты часто страдают повторными бронхитами, бронхопневмонией, крупозной пневмонией.

При сочетании стеноза с митральной недостаточностью часто присоединяется бактериальный эндокардит.

Внешний вид больных с митральным стенозом характеризуется цианозом губ, кончика носа и ногтей, наличием ограниченной багрово-синюшной окраски щек («митральный румянец» или «румянец куклы»). Гипертрофия и дилатация правого желудочка нередко обусловливают развитие сердечного горба.

По мере развития правожелудочковой недостаточности появляется тяжесть в животе, гептомегалия, периферические отеки, набухание шейных вен, водянка полостей (правосторонний гидроторакс, асцит). Основной причиной летального исхода при митральном пороке служит тромбоэмболия легочной артерии.

При сборе сведений о развитии заболевания ревматический анамнез удается проследить у 50–60% пациентов с митральным стенозом.

Пальпация надсердечной области выявляет так называемое «кошачье мурлыканье» — пресистолическое дрожанье, перкуторно границы сердца смещены вверх и вправо.

Аускультативная картина характеризуется хлопающим I тоном и тоном открытия митрального клапана («митральный щелчок»), наличием диастолического шума. Фонокардиография позволяет соотнести выслушиваемый шум с той или иной фазой сердечного цикла.

- Электрокардиографическое исследование. ЭКГ выявляет гипертрофию левого предсердия и правого желудочка, нарушения сердечного ритма (мерцательную аритмию, экстрасистолию, пароксизмальную тахикардию, трепетание предсердий), блокаду правой ножки пучка Гиса.

- ЭхоКГ. С помощью эхокардиографии удается обнаружить уменьшение площади митрального отверстия, уплотнение стенок митрального клапана и фиброзного кольца, увеличение левого предсердия. Чреспищеводная ЭхоКГ при митральном стенозе необходима для исключения вегетаций и кальциноза клапана, наличия тромбов в левом предсердии.

- Рентгенография. Данные рентгенологических исследований (рентгенографии грудной клетки, рентгенографии сердца с контрастированием пищевода) характеризуются выбуханием дуги легочной артерии, левого предсердия и правого желудочка, митральной конфигурацией сердца, расширением теней полых вен, усилением легочного рисунка и другими косвенными признаками митрального стеноза.

- Инвазивная диагностика. При зондировании полостей сердца обнаруживается повышенное давление в левом предсердии и правых отделах сердца, увеличение трансмитрального градиента давления. Левые вентрикулография и атриография, а также коронарная ангиография показаны всем претендентам на протезирование митрального клапана.

Медикаментозная терапия необходима с целью профилактики инфекционного эндокардита (антибиотики), уменьшения выраженности сердечной недостаточности (сердечные гликозиды, диуретики), купирования аритмий (бета-блокаторы). При тромбоэмболиях в анамнезе назначается подкожное введение гепарина под контролем АЧТВ, прием антиагрегантов.

Беременность женщинам с митральным стенозом не противопоказана в том случае, если площадь атриовентиркулярного отверстия составляет более 1,6 кв. см и отсутствуют признаки сердечной декомпенсации; в противном случае проводится прерывание беременности по медицинским показаниям.

Оперативное лечение проводится при II, III, IV стадиях нарушения гемодинамики. При отсутствии деформации створок, обызвествления, поражения папиллярных мышц и хорд возможно выполнение баллонной вальвулопластики.

В остальных случаях показана закрытая или открытая комиссуротомия, в ходе которой рассекаются спайки, створки митрального клапана освобождаются от кальцификатов, удаляются тромбы из левого предсердия, производится аннулопластика при митральной недостаточности.

Грубая деформация клапанного аппарата является основанием для протезирования митрального клапана.

Пятилетняя выживаемость при естественном течении митрального стеноза составляет 50%. Даже небольшой бессимптомный порок склонен к прогрессированию вследствие повторных атак ревмокардита.

Показатель послеоперационной 5-летней выживаемости составляет 85-95%.

Послеоперационный рестеноз развивается приблизительно у 30% пациентов в течение 10 лет, что требует проведения митральной рекомиссуротомии.

Профилактика митрального стеноза заключается в проведении противорецидивной профилактики ревматизма, санации очагов хронической стрептококковой инфекции. Пациенты подлежат наблюдению кардиологом и ревматологом и прохождению регулярного полного клинико-инструментального обследования для исключения прогрессирования уменьшения диаметра митрального отверстия.

Митральный стеноз

Митральный стеноз или стеноз митрального клапана представляет собой приобретенный порок сердца, связанный с сужением левого атриовентрикулярного устья, что приводит к затруднению тока крови в левый желудочек.

- К симптомам митрального стеноза относятся: повышенная утомляемость, одышка, перебои в работе сердца, дискомфорт в грудной клетке, кашель с кровохарканьем.

- Диагностика митрального стеноза основывается на данных рентгенографии, электрокардиографии, эхокардиографии, катетеризации камер сердца.

- В лечении митрального стеноза используется митральная комиссуротомия или баллонная вальвулопластика.

Причины митрального стеноза

В большинстве случаев (около 80%) причиной данного заболевания выступает перенесенный ранее ревматизм. Кроме того, данное заболевание может быть обусловлено травмами сердца, инфекционным эндокардитом, сифилисом, атеросклерозом.

Этот вид порока сердца чаще всего встречается у женщин и развивается обычно в молодом возрасте.

В редких случаях заболевание бывает связано с тяжелым кальцинозом створок и кольца митрального клапана, внутрисердечными тромбами, врожденными пороками сердца, миксомой левого предсердия.

Развитие стеноза митрального клапана может также обусловливаться протезированием или комиссуротомией митрального клапана. Аортальная недостаточность также может сопровождаться митральным стенозом.

При митральном стенозе происходит нарушение в работе клапана, который располагается между левым желудочком и предсердием. Из левого предсердия артериальная кровь через митральный клапан попадает в желудочек.

При данном заболевании происходит утолщение створок клапана, и размер митрального отверстия уменьшается. В результате кровь во время диастолы не успевает откачиваться из левого предсердия и давление в нем возрастает.

Следствием этого является включение вспомогательных компенсаторных механизмов, которые способствуют обеспечению нормального кровенаполнения левого желудочка.

Первые симптомы митрального стеноза, как правило, возникают через 20 лет после первой ревматической атаки. С возникновения одышки в состоянии покоя до летального исхода проходит от 2 до 5 лет.

При наличии легкого стеноза больные не предъявляют никаких жалоб, но при эмоциональных и физических нагрузках, лихорадке, половом акте, пароксизмальных тахикардиях, тяжелой анемии, тиреотоксикозе, беременности происходит резкое увеличение ДЗЛА, которое вызывает одышку и кашель. При тяжелом стенозе резкое увеличение кровотока ведет к развитию отека легких.

Критическим моментом в течении болезни является появление постоянной мерцательной аритмии. После этого болезнь начинает развиваться намного интенсивнее.

При разрыве легочных вен у больного возникает кровохарканье.

По мере развития заболевания симптомы застоя в легких уменьшаются, кровохарканье и отек легких протекают легче. Но возникают: тяжесть в животе, слабость, отеки, гидроторакс, асцит.

Часто симптомом митрального стеноза выступают крупозная пневмония, бронхит, бронхопневмония. В 10% случаев наблюдается боль в груди, развивается легочная гипертензия, склероз, утолщение альвеолярных перегородок и капилляров.

В левом предсердии могут возникать тромбы, что ведет к тромбоэмболии артерий головного мозга, селезенки, почек, конечностей.

Выделяют пять стадий (степеней) митрального стеноза (классификация предложена Е.А. Дамир и А.Н. Бакулевым):

- Полная компенсация кровообращения. Пациент не предъявляет жалоб, но при обследовании обнаруживаются типичные для митрального стеноза признаки. Размер левого предсердия составляет не более 4 см, площадь митрального отверстия 3-4 кв. см;

- Относительная недостаточность кровообращения. При данной степени митрального стеноза пациент испытывает одышку при физических нагрузках, обнаруживаются признаки гипертензии малого круга кровообращения, венозное давление немного повышено, но выраженных признаков недостаточности кровообращения не обнаруживается. Площадь митрального отверстия – примерно 2 кв. см. Размер предсердия 4-5 см;

- Начальная стадия недостаточности кровообращения. Эта степень митрального стеноза характеризуется явлениями застоя в большом и малом кругах кровообращения. Размеры сердца увеличены. Значительно повышено венозное давление. Печень увеличена. Площадь митрального отверстия – 1-1,5 кв. см. Размер предсердия – 5 и более сантиметров;

- Резко выраженная недостаточность кровообращения. Сердце и печень сильно увеличены. Отмечается высокое венозное давление. Наблюдаются периферические отеки и асцит. Митральное отверстие – менее 1 кв. см, предсердие – более 5 см;

- Терминальная дистрофическая стадия недостаточности кровообращения. Сердце и печень значительно увеличены в размерах, наблюдается резкое повышение венозного давления, асцит, сильные периферические отеки, одышка в состоянии покоя. Площадь митрального отверстия < 1 кв. см, предсердие > 5 см.

Диагностика митрального стеноза

Для диагностики митрального стеноза выполняются следующие исследования:

- Пальпация надсердечной области. Обнаруживается пресистолическое дрожанье, «митральный щелчок», диастолический шум;

- Фонокардиография. Проводится для соотнесения выслушиваемых шумов с фазой сердечного цикла;

- Электрокардиография. Выявляется гипертрофия правого желудочка и левого предсердия, нарушения сердечного ритма;

- Эхокардиография. Обнаруживает уплотнение стенок митрального клапана и уменьшение площади митрального отверстия;

- Рентгенография грудной клетки и сердца. Определяется выбухание дуги легочной артерии, правого желудочка и левого предсердия, усиление легочного рисунка и другие признаки;

- Зондирование полостей сердца. Проводится для исключения кальциноза и вегетаций клапана, наличия тромбов.

В лечении митрального стеноза применяются консервативные и хирургические методы.

Медикаментозная терапия проводится для предупреждения инфекционного эндокардита, купирования аритмий, уменьшения проявлений сердечной недостаточности.

Хирургическое вмешательство показано для лечения митрального стеноза 2, 3, 4 степени. Если отсутствует деформация створок, нет обызвествления и поражения папиллярных хорд и мышц, то используют баллонную вальвулопластику.

Остальные случаи требуют проведения открытой или закрытой комиссуротомии, которая заключается в рассечении спаек и освобождении створок митрального клапана от кальцификатов, удалении тромбов из левого предсердия, выполнении аннулопластики при наличии митральной недостаточности.

При грубой деформации клапанного аппарата показано протезирование митрального клапана.

Таким образом, стеноз митрального клапана представляет собой серьезное заболевание, которое склонно к прогрессированию из-за рецидивов ревматизма. Большая часть больных умирает от сердечной недостаточности и других осложнений.

Митральный стеноз

- Одышка (самый первый симптом болезни). Появляется в начале заболевания. Причинами ее возникновения могут стать: физическая и психо-эмоциональная нагрузка, повышенная температура, сексуальная активность. Со временем одышка появляется при меньшей нагрузке и даже в состоянии покоя.

- Приступы удушья (особенно по ночам) в горизонтальном положении. В положении сидя дышать становится легче.

- Повышенная утомляемость, мышечная слабость.

- Кашель, особенно при физической нагрузке, с кровохарканьем.

- Приступы учащенного неритмичного сердцебиения, ощущение « переворотов», неровной работы сердца.

- Тупые длительные боли в области сердца.

В зависимости от площади митрального отверстия (отверстие между левым предсердием и желудочком) выделяют несколько степеней митрального стеноза:

- легкая (площадь отверстия составляет от 2 до 4 см2);

- умеренная (площадь отверстия от 1 до 2 см2);

- тяжелая (площадь отверстия меньше 1 см2).

Митральный стеноз может возникнуть вследствие таких заболеваний, как:

- ревматизм (заболевание соединительной ткани (суставы, внутренняя оболочка сердца и т.п.), возникающее чаще всего после перенесенной ангины (воспаление миндалин)). Ревматизм возникает в детстве или молодом возрасте, часто протекает бессимптомно. Как правило, заболевание начинает проявляться в более зрелом возрасте (25 -40 лет);

- инфекционный эндокардит (заболевание внутренней оболочки сердца инфекционной природы);

- атеросклероз (заболевание артерий, сопровождающееся отложением холестерина (жироподобное вещество, строительный материал клеток) в их стенке).

LookMedBook напоминает: что данный материал размещен исключительно в ознакомительных целях и не заменяет консультацию врача!

- Анализ анамнеза заболевания и жалоб (когда появились слабость, утомляемость, одышка, приступы удушья, ощущение неровной работы сердца, снижение физической активности, с чем пациент связывает возникновение этих симптомов).

- Анализ анамнеза жизни (часто ли пациент болел ангинами (воспаление миндалин) в детстве, состоял ли на учете у педиатра, находится ли пациент в большом коллективе (детский сад, школа)).

- Физикальный осмотр. Определяется цвет кожных покровов, тип телосложения, выявляется шум при прослушивании тонов сердца.

- Анализ крови и мочи. Проводится для выявления сопутствующей патологии (например, анемии (малокровие), воспаления почек), которая может повлиять на течение заболевания и выявления его осложнений, таких как, например, микроинфаркт почки (гибель небольшой части ткани почек).

- Биохимический анализ крови — определяется:

- уровень общего холестерина (жироподобное вещество);

- уровень « плохого» (способствующий образованию холестериновых бляшек в сосудах) и « хорошего» холестерина (предотвращающего развитие бляшек);

- наличие антистрептолизина-О (особое вещество, образующееся при заболевании стрептококковой инфекцией (ангина, воспление глотки и т.п.));

- наличие С-реактивного белка (белок, повышающиеся при остром воспалении) — проводится для выявления возможной причины порока, определения активности воспаления.

- Коагулограмма (определение показателей свертывающей системы крови) – проводится для определения риска возникновения тромбов (сгустков крови).

- ЭКГ (электрокардиография) При этом исследовании выявляются увеличение правого желудочка и левого предсердия, нарушения ритма (любой ритм, отличный от нормального, — ритма здорового человека).

- ХМЭКГ (суточное мониторирование электрокардиограммы по Холтеру). Запись ЭКГ проводится в течение 24-72 часов. Благодаря ей оцениваются нарушения ритма, связанные с митральным стенозом.

- ЭхоКГ (эхокардиография) — определяется утолщение створок митрального клапана, нарушение их движения, уменьшение размеров предсердно-желудочкового отверстия, тромбы (сгусток крови) в полостях сердца, отложение солей кальция на створках клапана.

- Рентгенография органов грудной клетки. При этом исследовании выявляется увеличение размеров сердца, явления отека легких.

- Чреспищеводная эхокардиография. Для ее проведения пациенту проводят в пищевод зонд с ультразвуковым датчиком на конце. В связи тем, что пищевод находится очень близко к стенке сердца, этот метод позволяет более четко увидеть определенные отделы сердца по сравнению с обычной эхокардиографией.

- Возможна также консультация ревматолога, кардиохирурга.

Существует два способа лечения митрального стеноза — консервативный и хирургический. Бессимптомное течение не требует назначения лекарственных препаратов, однако требует регулярного контроля за состоянием больного.

Консервативный метод лечения.

- Снижение содержания поваренной соли в пище, ограничение жидкости до 1,5 литров в сутки

- Отказ от усиленных физических, психо-эмоциональных нагрузок.

- Медикаментозное лечение (не излечивает, а только устраняет симптомы). Назначают прием:

- бета-блокаторов (препараты, блокирующие специальные нервные образования (рецепторы), реагирующие на адреналин и норадреналин – гормоны стресса);

- антагонистов кальция (блокаторы медленных кальциевых каналов в клетках);

- диуретиков (мочегонные препараты);

- антиаритмических препаратов (препараты для лечения нарушений ритма сердца (любого ритма, отличного от нормального, — ритма здорового человека);

- антикоагулянтов (препараты, уменьшающие свертываемость крови);

- антибиотиков. Принимаются для профилактики обострения воспаление внутренней оболочки сердца перед походом к стоматологу (лечение кариеса, удаление и протезирование зубов и т.п.), перед любыми инвазивными (проникающими внутрь организма) процедурами (например, бронхоскопия (непосредственное исследование бронхов при помощи специального прибора)).

- Хирургический метод лечения:

- чрескожная митральная комиссуротомия. Процедура заключается в рассечении сращения митрального клапана при помощи полой гибкой трубки, проникающей к сердцу через бедренные вены без вскрытия грудной клетки. Позволяет увеличить площадь митрального отверстия более, чем в 2 раза;

- закрытая митральная комиссуротомия. При этом сердце не открывают, аппарат искусственного кровообращения не применяют, однако производят разрез грудной клетки. В сердце проникают через ушко левого предсердия (вырост предсердия), сращение митрального клапана хирург « убирает» пальцами;

- открытая митральная вальвулопластика. При этом вмешательстве производят разрез сердца и используют аппарат искусственного кровообращения.

- Протезирование (замена на искусственный) митрального клапана. Производят при значительном повреждении клапана.

Осложнения при митральном стенозе:

- сердечная астма (левожелудочковая недостаточность) — характеризуется сильными приступами удушья при незначительной физической нагрузке и даже в состоянии покоя;

- высокая легочная гипертензия (повышенное давление в легочной артерии) — сопровождается выраженной одышкой, чувством тяжести за грудиной;

- аневризма ле гочной артерии (расширение части сосуда вследствие его повреждения);

- нарушения сердечного ритма в виде мерцания (частая, но нерегулярная деятельность предсердий) или трепетания предсердий (частая, но регулярная деятельность предсердий);

- тромбоэмболические осложнения — закупорка сосудов тромбами (сгустки крови). Оторвавшиеся тромбы могут явиться источником закупорки сосудов конечностей и различных органов;

- значительное увеличение в размерах левого предсердия, что иногда приводит к сдавлению расположенных вблизи нервов и сосудов.

- Первичная профилактика (мероприятия, предупреждающие появление заболевания).

- Мероприятия, направленные на повышение уровня естественного иммунитета и адаптационных возможностей организма (приспособленности и адекватного реагирования на условия окружающей среды) по отношению к неблагоприятным условиям внешней среды. К ним относятся:

- раннее закаливание;

- полноценное питание, включающее необходимые питательные вещества, витамины и микроэлементы;

- частое пребывание на свежем воздухе, ежедневные прогулки;

- регулярная физическая активность.

- Ограничение контакта с больными ангиной (воспаление миндалин) и фарингитом (воспаление слизистой оболочки глотки).

- Своевременное и эффективное лечение ангины. При появлении болей в горле, температуре необходимо немедленно обращаться к врачу. При выявлении ангины или фарингита строго соблюдать прописанный курс антибиотиков.

- Мероприятия, направленные на повышение уровня естественного иммунитета и адаптационных возможностей организма (приспособленности и адекватного реагирования на условия окружающей среды) по отношению к неблагоприятным условиям внешней среды. К ним относятся:

- Вторичная профилактика направлена на предупреждение повторного обострения и ухудшения заболевания у людей, которые перенесли ревматизм, и предусматривает регулярное ежегодное применение антибиотиков. Всем больным необходимо наблюдаться в поликлинике кардиологом и ревматологом.