Она имеет способность образовываться в разных отделах сердца.

От ее локализации и степени выраженности зависит и выбор лечебной терапии.

Суть заболевания

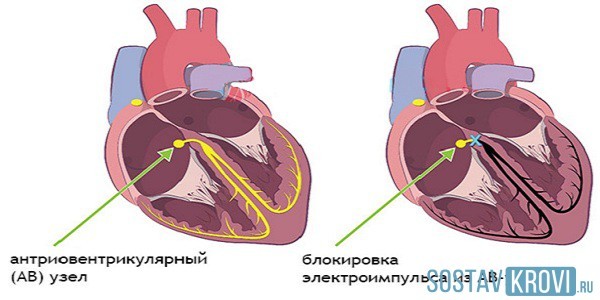

Сердечная мышца имеет на своей поверхности узлы, представленные в виде скоплений нервных клеток. Именно в этих узлах образуются нервные импульсы, которые по нервным волокнам передаются по миокарду сердечным предсердиям и желудочкам, вызывая их сокращение.

В предсердии находится один из видов узлов – синусово-предсердный, где возникает электроимпульс, поступающий в узел предсердно-желудочковый. В результате этого сердце имеет возможность сокращаться.

Нарушение процесса проводимости и является блокадой сердца. Если импульсы не передаются частично, можно говорить о частичной блокаде, а при полной остановке передачи речь идет о полной блокаде сердца. Но независимо от вида патологии, у больного нарушается процесс сокращения сердца.

Нарушение передачи электроимпульса может быть разных стадий, что приводит к формированию блокад разных форм. В случае же полного прекращения передачи НИ кровь не проходит через кровеносные сосуды, что приводит к понижению давления и недостаточному снабжению внутренних органов человеческого организма кислородом.

Классификация

Как уже было сказано ранее, блокада имеет свойство образовываться на разных уровнях. Базируясь на месте ее локализации, используется такая классификация:

- Проксимальная. Нарушение проводимости нервного импульса происходит на уровне предсердий, атриовентрикулярного пучка Гиса или его ствола.

- Дистальная. Блокада образуется в районе расположения ветвей пучка Гиса.

- Комбинированная. В этом случае нарушение может иметь разнообразную локализацию.

При классификации блокад специалисты также ориентируются на ее электрокардиографические показатели:

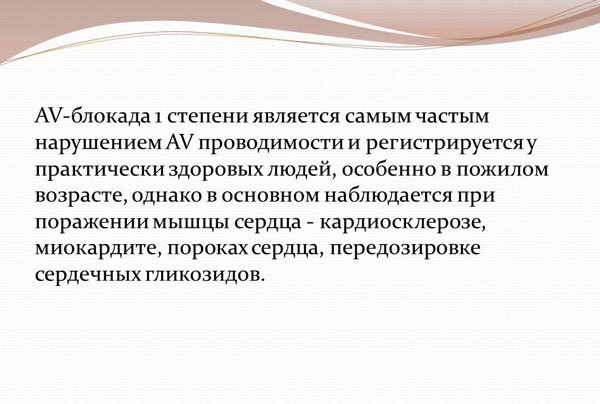

- блокада 1 степени – ее можно определить во время проведения обследования пациента. Если блокада первой степени развивается у молодых людей или профессиональных спортсменов, она выступает в виде физиологического состояния. В том случаи, когда нарушения проводимости наблюдаются у пациентов стершего возраста, можно говорить о блокаде как о патологии. Зачастую патология сопровождается другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

- блокада 2 степени – ее можно условно подразделить на два подвида: Мобитц 1 и Мобитц 2. В первом случае пациенты жалуются на быструю утомляемость, слабость и сонливость. Во втором же случае у них могут проявляться сильные боли в области сердца, одышка, потеря сознания. Нередко блокада второй степени сопровождается частыми обмороками пациентов;

блокада 3 степени – это самый сложный вид блокады, при котором нервные импульсы совсем не передаются. Частота пульса уменьшается до 40–45 ударов за минуту, больные жалуются на одышку, слабость и головокружение. В этом случае происходит нарушение кровоснабжения ГМ. Нередки случаи, когда блокада третьей степени приводит к полной остановке сердца.

блокада 3 степени – это самый сложный вид блокады, при котором нервные импульсы совсем не передаются. Частота пульса уменьшается до 40–45 ударов за минуту, больные жалуются на одышку, слабость и головокружение. В этом случае происходит нарушение кровоснабжения ГМ. Нередки случаи, когда блокада третьей степени приводит к полной остановке сердца.

Максимально точное определение степени развития заболевания поможет определиться с курсом лечебной терапии.

Причины и симптомы

Существует немало факторов, которые могут спровоцировать нарушение процесса передачи нервных импульсов. Степень заболевания имеет непосредственную взаимосвязь с причиной, которая ее спровоцировала.

Например, блокада сердца 1 степени, которая считается неполной блокадой, зачастую не имеет никаких симптоматических проявлений и может считаться нормой. Как правило, она проявляется в период сна или полного покоя, а при увеличении физической нагрузки проходит.

Если говорить о блокадах 2 или 3 степеней, то они формируются при наличии какого-либо нарушения строения или функционирования тканей сердца, которые приводят к образованию рубцов, а также воспалительных процессов миокарда. К ним можно отнести такие заболевания:

- миокардит;

- кардиомиопатия;

- кардиосклероз;

- инфаркт миокарда;

- порок сердца (врожденный или приобретенный);

- гипертония и пр.

Блокады полные (2 и 3 степени) проявляются в виде симптомов аритмии или сопутствующего заболевания. Признаки могут возникать мгновенно, а могут проявляться на протяжении длительного периода времени.

Среди наиболее распространенных симптомов можно назвать такие:

- быстрая утомляемость и потеря трудоспособности;

- перебои ритма работы сердца. У больного возникает ощущение кратковременной остановки сердца;

- боли в области грудины;

- головокружение, обморочные состояния;

- тошнота или звон в ушах;

- тело человека может резко покрываться холодным потом, при этом пульс становиться нитевидным и редким;

- судороги.

Если говорить о признаках сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, можно выделить такие, как цианоз покровов кожи, боли за грудиной, отек верхних или нижних конечностей, тошнота или рвота, повышение температуры тела до 37, 5 градусов и пр.

При обнаружении одного или нескольких из вышеперечисленных признаков заболевания следует незамедлительно обратиться к специалисту для прохождения комплексного обследования.

Диагностика

При первом обследовании пациента специалисты в первую очередь должны определить перенесенные им ранее заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркта миокарда, кардиопатий, аритмий и пр.).

Признаки блокады хорошо заметны при проведении мониторирования по Холтеру на протяжении суток.

Для получения дополнительной информации о наличии параллельных болезней проводят лабораторные обследования крови и мочи пациента. По их результатам можно определить уровень в крови электролитов, аритмиков, калия и магния.

Только после комплексного обследования можно не только поставить точный диагноз, но и определиться с выбором эффективной лечебной терапии.

Лечение

При диагностировании блокады первой степени пациент не нуждается в медикаментозном лечении. Достаточно 2–3 раза в год проходить медицинское обследование, а также находиться под наблюдением у специалистов.

При лечении блокад 2 и 3 степеней назначаются бетаадреностимуляторы. При более сложном течении заболевания может быть рекомендовано вживление кардиостимулятора.

Для того чтобы быстро купировать первые приступы блокады, рекомендуется использовать такие препараты, как изадрин или атропин.

Одним из радикальных методов лечения блокады 3 степени является имплантация электрокардиостимулятора, который поможет восстановить сердечный ритм.

- Желательно отрегулировать интенсивность физических нагрузок и продолжительность периода отдыха.

- При неполной блокаде специалисты дают довольно положительный прогноз.

- Что же касается патологий 2 и 3 степеней, успешность их лечения в полной мере зависит от таких факторов, как возраст пациента, его общее состояние, а также наличие сопутствующих болезней сердечно-сосудистой системы.

Блокада сердца

Простыми словами блокада сердца — это нарушение проведения нервных импульсов по проводящим путям.

Проводящая система сердца представлена несколькими структурами:

- Синусовый или синоаурикулярный узел. Является водителем ритма, именно в нём генерируются импульсы, которые определяют частоту сердечных сокращений. Расположен в правом предсердии.

- Атриовентрикулярный узел. Передаёт импульсы от водителя ритма к нижерасположенным структурам.

- Пучок Гиса. По ножкам данного пучка проходят импульсы в правый и левый желудочек по мельчайшим структурам – волокнам Пуркинье.

Патогенез

Работа проводящей системы сердца зависит от нескольких факторов:

- Кровоснабжение миокарда. При ишемии происходит сдвиг кислотно-щелочного равновесия, что провоцирует замедление нервно-мышечной проводимости.

- Состояние симпатической и парасимпатической нервной системы. Симпатический медиатор Норадреналин ускоряет проведение импульсов, а парасимпатический медиатор Ацетилхолин, напротив, замедляет.

- Гипо- и гиперкалиемия.

- Гормональный фон.

Под воздействием факторов, которые меняют интенсивность работы проводящей системы сердца и при развитии патологических состояний развиваются различные нарушения, именуемые блокадами сердца.

Классификация

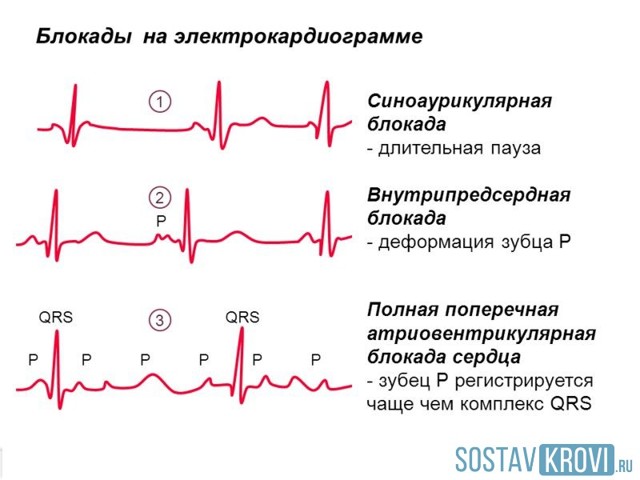

I Синоаурикулярная (синоатриальная, CA) блокада.

Регистрируется замедление либо полное прекращение проведения электрического импульса, который идёт из синусового узла через синоатриальное соединение.

Клинически протекает практически бессимптомно, могут отмечаться головокружения, ощущения перебоев в работе сердца, обмороки.

II Межпредсердная (внутрипредсердная) блокада. Проявляется в нарушении проведения импульса по проводящим путям в предсердии. Протекает бессимптомно. На ЭКГ регистрируется расщепление и увеличение продолжительности зубца Р (больше 0,11 с). Специфическая терапия не проводится.

III Атриовентрикулярная, предсердно-желудочковая блокада. Характеризуется замедлением либо прекращением проведения импульсов, идущих от предсердий к желудочкам.

Степени блокады сердца:

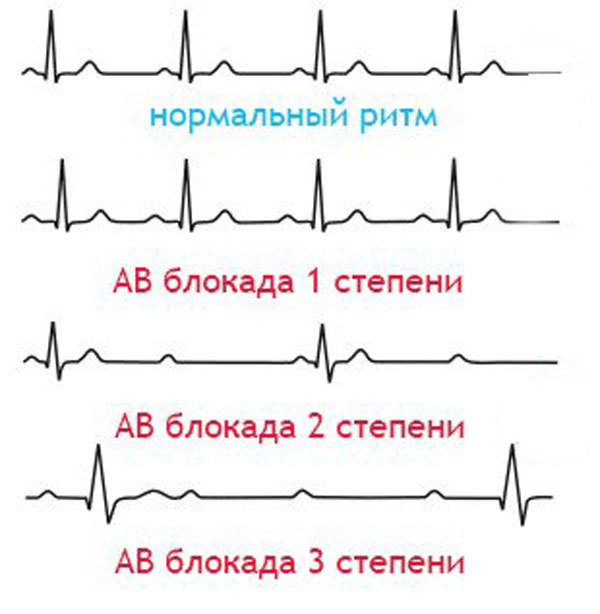

- 1 степень. Клинически никак себя не проявляет, характеризуется замедлением проведения импульсов от предсердий к желудочкам, что на ЭКГ регистрируется в виде удлинения интервала PQ больше 0,2 секунд.

- 2 степень. Подразделяется на 2 типа. Пациенты могут ощущать паузы в работе сердца в виде потемнения в глазах, головокружения. При выпадении нескольких желудочковых комплексов подряд клиническая симптоматика нарастает. Мобитц I или проксимальная блокада. На ЭКГ отмечается постепенное нарастание интервала PQ с периодами Самойлова-Венкебаха (выпадение желудочкового комплекса). Сам комплекс QRS не изменён. Мобитц II или дистальная блокада. На ЭКГ комплексы QRS выпадают беспорядочно или регулряно, интервал PQ не удлиннён.

- 3 степень (полная блокада сердца). Импульсы к желудочкам не проводятся. Однако в самих желудочках формируется свой гетеротопный очаг идиовентрикулярного ритма.

AV блокада 1 степени не требует неспецифического лечения, однако рекомендуется проходить периодические обследования. При AV блокаде II-Мобитц I вводят подкожно либо внутривенно Атропин по 0,6 мг 2-3 раза в сутки. При полной AV блокаде и AV блокаде II-Мобитц II показана имплантация кардиостимулятора.

IV Блокада ветвей пучка Гиса (Внутрижелудочковые блокады). Могут поражаться одна, две или три ветви, что соответствует моно-, би- и трифасцикулярным формам. Клинически блокада пучка Гиса никак себя не проявляет.

- Внутрижелудочковая блокада правой ножки пучка Гиса. Полная блокада правой ножки Гиса — комплекс QRS более 0,12 секунд, Неполная блокада правой ножки пучка Гиса — менее 0,12 секунд. Последствия незначительны. Неполная блокада никак себя симптоматически не проявляет.

- Блокада левой ножки пучка Гиса. Полная блокада левой ножки пучка Гиса характеризуется расширением QRS больше 0,12 секунд, а неполная блокада левой ножки пучка Гиса – менее 0,12 секунд. Неполная или частичная блокада никак себя симптоматически не проявляет.

Локальная блокада конечных ответвлений (местная, арборизационная, перифокальная, неспецифическая, очаговая).

Такой подтип часто вызывается острым повреждением – инфарктом миокарда.

Очаговая блокада характеризуется присутствием острого «блока повреждения», представленного некротизированными кардиомиоцитами. Некроз препятствует прохождению импульса по проводящим путям.

Причины

Все причины блокад сердца подразделяются на несколько групп в зависимости от ведущего механизма их развития.

Функциональные. Такие блокады вызваны нарушением регуляции и могут быть спровоцированы:

- нейроэндокринными нарушениями;

- вегетативными сбоями;

- психоэмоциональным перенапряжением;

- дезадаптивными срывами.

Блокада может быть вызвана рефлекторно при:

Органические. Эти блокады связаны с поражением миокарда на фоне ИБС, артериальной гипертонии, пороков сердца, сердечной недостаточности.

Токсические. Блокады формируются после отравлений солями тяжёлых металлов, наркотическими веществами, алкогольсодержащими напитками, а также при передозировке медикаментами (сердечные гликозиды, антибиотики, диуретики). К этой же группе относится эндогенная интоксикация, которая развивается при инфекционных поражениях и онкологических заболеваниях.

- Электролитные сдвиги.

- Изменения гормонального фона во время беременности, при гипотиреозе, тиреотоксикозе, в пубертатном периоде и во время менопаузы.

- Врождённые нарушения в строении проводящих путей сердца и проведения импульса (идиопатический кальциноз, предвозбуждение желудочков, синдром укороченного и короткого QT).

Механические. Возникают после лечебных и диагностических манипуляций на сердце, после травм.

Идиопатические причины блокады сердца.

Симптомы блокады сердца

Основные признаки, указывающие на нарушение сердечной проводимости:

- ощущение перебоев в работе сердца;

- чувство «замирания», остановки сердца;

- периодически возникающие обморочные состояния;

- замедленное сердцебиение;

- бледность и цианоз кожных покровов;

- приступы загрудинных болей.

Симптомы при полной блокаде сердца

Клинически проявляется в усилении выраженности сердечной недостаточности при физической активности, что связано с низким пульсом. Неполная блокада сердца при переходе в полную характеризуется:

- потерей сознания;

- выраженной одышкой;

- невозможностью определить пульс;

- судорогами;

- отсутствием сердечных тонов;

- непроизвольным мочеиспусканием, дефекацией.

Приступ может завершиться через 1-2 минут появлением идиовентрикулярного ритма. Если блокада длится 3-4 минуты, то наступает смерть больного.

Диагностика, ЭКГ при блокадах сердца

СА-блокада

На ЭКГ регистрируется выпадение отдельных сердечных комплексов (QRS и зубцов Р), при этом в два раза увеличивается пауза между двумя рядом расположенными зубцами R-R в сравнении с обычным интервалом. При клинических проявлениях подкожно или внутривенно вводят Атропин по 0,6-2,0 мг 2-3 раза в сутки. Возможно применение Изопреналина по 2,5-5,0 мг до 3-4 раз в день.

Полная AV-блокада

- равномерное чередование предсердных комплексов;

- зубцы Р никак не связаны с комплексами QRS;

- зубцы Р могут накладываться на желудочковые QRS;

- ритм желудочков правильный.

Блокада правой ножки пучка Гиса на ЭКГ

- комплексы QRS имеют М-образную форму в виде RsR в отведениях V1 и V2;

- отмечается депрессия сегмента ST в правых грудных отведениях;

- зубец Т двухфазный либо отрицательный;

- зубец S уширен и зазубрен в отведениях I, aVL, V5 и V6;

- электрическая ось отклонена вправо (вариабельно).

Блокада левой ножки пучка Гиса

- Комплексы QRS представлены в виде RsR либо у зубца R вершина расширена и расщеплена. Полная левая внутрижелудочковая блокада – QRS больше 0,12 с.

- Отмечается депрессия сегмента ST в левых грудных отведениях.

- Зубец Т отрицательный либо двухфазный.

- Желудочковые комплексы уширены, деформированы и представлены в виде rS, QS в отведениях V1, V2, III и aVF.

- Отклонение электрической оси влево.

Как лечить блокады сердца?

Медицина предлагает два направления в лечении блокад сердца:

- симптоматическое;

- терапия основного заболевания, которое повлекло нарушение ритма.

Немедикаментозное лечение:

- отказ от кофеина;

- коррекция схемы приёма медикаментов, которые влияют на проводящие пути;

- устранение стрессовых, психоэмоциональных воздействий.

Доктора

Лекарства

Милдронат

Милдронат Рибоксин

Рибоксин Предуктал

Предуктал

Основные группы препаратов:

Процедуры и операции

Блокады правой и левой ножки пучка Гиса не нуждаются в хирургической коррекции. AV блокада II Мобитц II и полной сердечная блокада требуют срочной установки электрокардиостимулятора.

Последствия и осложнения

Возможные осложнения при блокадах сердца:

- сердечная недостаточность;

- прогрессирование нарушений проводимости;

- развитие жизнеугрожающих нарушений ритма;

- тромбоэмболические осложнения;

- инфаркт миокарда;

- остановка сердца и внезапная смерть.

Полная блокада правой ножки не несет в себе никаких опасных последствий и состояний.

Прогноз

Своевременное и грамотное лечение основного заболевания, а также систематический контроль над состоянием пациента позволяет избежать серьёзных последствий, поэтому прогноз носит благоприятный характер.

При полной блокаде сердца прогноз зависит от характера поражения проводящих путей, тяжести сопутствующей патологии, но чаще всего таким пациентам планово и экстренно имплантируется электрокардиостимулятор, в противном случае прогноз считается неблагоприятным.

Список источников

- Ялымов А.А., Шехян Г.Г., Щикота А.М., Задионченко В.С. «Диагностика нарушений проводимости сердца», РМЖ 2013 (№12)

- Ялымов А.А., Задионченко В.С., Шехян Г.Г., Щикота А.М., Тимофеева Н.Ю., Снеткова А.А., «Диагностика и лечение синдрома слабости синусового узла» РМЖ, 2012 (№25)

- Недоступ А.В., Благова О.В. «Как лечить аритмии. Диагностика и терапия нарушений ритма и проводимости в клинической практике» МЕДпресс–информ, 2008

Что такое блокада сердца

Сердце, несомненно, один из самых важных органов в человеческом организме.

И главный, если говорить о сердечно-сосудистой системе – являясь своеобразным насосом, оно качает кровь по сосудам, обеспечивая ткани питательными веществами и кислородом.

Поэтому для человека необходимо, чтобы сердце работало правильно и без сбоев. Но, к сожалению, это не всегда так. Одним из недомоганий является блокада сердца.

Причины

Чтобы понять причины блокады сердца, для начала нужно немного разобраться в том, как оно работает. Нормальное функционирование сердца осуществляется за счет электроимпульсов, исходящих из синусно-предсердного узла. Они, в свою очередь, поступают в предсердия, которые в ответ сокращаются и передают его дальше, в сторону мелких разветвлений, вызывая сердечные сокращения.

Что это такое блокада сердца и почему она возникает? Так называется одно из нарушений данного процесса, характеризующееся пониженной активностью вышеупомянутого предсердного узла — как результат, интервал между сокращениями значительно увеличивается.

Работа сердца в норме и при блокаде

Работа сердца в норме и при блокаде

Предпосылками для появления симптомов сердечной блокады служат другие заболевания, так или иначе связанные с кровеносной системой или проводимостью тканей.

К ним можно отнести такие болезни, как опухоли сердца, микседема, диффузные заболевания соединительной ткани, пороки сердца, инфаркты миокардка, некоторые типы миокардита и другие.

Так же развитие блокады может спровоцировать медикаментозное отравление некоторыми препаратами для сердца или соответствующее хирургическое вмешательство.

У здоровых людей при частом перевозбуждении блуждающего нерва так же может развиться неполная сердечная блокада: ее провоцируют излишние физические нагрузки, реже стресс. В совсем редких случаях она отмечена врожденной, при появлении внутриутробных патологий – ребенку в таких случаях сразу ставят диагноз порока сердца.

Виды

Как ни странно, блокада сердца бывает разной и проявляется у каждого в различной степени, которая зависит от индивидуальной предрасположенности, запущенности заболевания и многих других факторов. Если говорить конкретно о пагубности нарушения сокращений сердца, то различают два основных вида течения заболевания: частичная и полная блокада сердца.

Частичная блокада сердца выражается только в замедленной проходимости импульса. Ее опасность в том, что человек редко когда придает значение незначительным нарушениям: симптомы очень подходят под самую обычную усталость или состояние после стрессового дня.

Часто они совсем незначительны или же выражаются в виде слабого головокружения или легкого недомогания. Выявить сбой ритма можно разве что на ЭКГ сердца, приеме кардиолога или при обращении в поликлинику.

Казалось бы, выглядит незначительно и в целом особой опасности нет, но не зря словосочетание блокада сердца звучит столь пугающе – любые нарушения кровеносной системы негативно сказываются на человеке и могут усугубляться.

Иногда при возникновении сбоя работы узла или проводниковой системы импульс совсем не проходит. В результате желудочки сердца не сокращаются. Наступает долгая пауза, называемая асистолией или периодом Венкебаха – сердце спешно восстанавливает работу эктопическим ритмом, вызывая сокращение. Так проявляет себя полная блокада сердца, порождающая брадисистолию.

А уже отсюда выливаются новые симптомы и недомогания:

Все они так или иначе связаны с нарушением кровоснабжения: сердце становится не способно в достаточной мере снабжать организм человека кислородом. Другой опасностью резкой блокады сердца является ишемия мозга, вызывающая приступ МАС (синдром Морганьи-Адамс-Стокса), потеря сознания, сопровождаемая схожими с эпилептическими судорогами.

Предпосылками такого приступа служат: сильный жар в голове, слабость, сильная бледность и потеря сознания. В таком случае блокада называется уже не полной, а мгновенной – нарушения сердечного ритма из случайных переходят в периодические, проявляясь уже на уровне автоматизма.

Нередко систематические проявления МАС заканчиваются смертью пациента.

Блокаду сердца легко спутать с обычной усталостью

Блокаду сердца легко спутать с обычной усталостью

Степени

Помимо общего деления блокады сердца на полную и частичную, она подразделяется на несколько разновидностей, в зависимости от того, в какой части сердца нарушена проводимость.

Всего четыре степени блокады сердца:

- Атриовентрикулярная блокада;

- Синоатриальная;

- Внутрижелудочковая;

- Внутрипредсердная.

- Атриовентрикулярная сердечная блокада возникает при нарушении проходимости импульса через так называемый пучок Гиса.

Различают три типа по тяжести заболевания:

- Блокада сердца 1 степени – выражается медленным прохождением импульса, которое можно выявить только с помощью ЭКГ. В отличие от нормы времени прохождения 0,18 секунд, при развитии такого типа блокады это время увеличивается вдвое или даже выше.

- Блокада сердца 2 степени – при еще большем увеличении интервала нарушение переходит во вторую степень, в свою очередь имеющую три подтипа Мобитц. На данном этапе недостаточность сокращений перерастает в патологию.

- Блокада сердца 3 степени – усугубление имеющихся патологий проводимости, импульс перестает поступать на предсердно-желудочковый узел. Тогда он начинает сокращаться сам, асинхронно с посылаемым импульсом.

Диагностика

Однозначно диагностировать блокаду сердца можно по «потере» части сокращений желудочков, что можно разглядеть даже при сравнительно незначительном отклонении от нормы.

Для более конкретного диагностирования и выявления причины ее появления, доктора обычно прибегают к пробе атропином. Он вводится больному и, если блокада сердца неполная или никак не имеет отношения к серьезными для здоровья патологиями, ее симптомы проходят в течение получаса.

Дальнейшее изучение нарушений происходит на основе электрокардиограммы: в случае сбоя работы сокращающего импульса сразу будет видно, что он очень медленно проходит от предсердия к желудочку.

Блокады сердца на кардиограмме

Блокады сердца на кардиограмме

Лечение

Самое главное в случае подобных заболеваний – никогда не заниматься самолечением. Обязательно необходима консультация с кардиологом.

Лечение блокады сердца напрямую зависит от того, какие причины ее спровоцировали и какого она типа.

Например, антриовентрикулярная блокада 1 степени в лечении, как таковом, не нуждается – достаточно наблюдения за человеком специалиста. Только в случае ухудшения или появления осложнений можно начинать лекарственную терапию.

В случае, если блокада спровоцирована каким-либо другим заболеванием, то основные силы нужно бросить на него, как на источник проблемы.

Для других степеней сердечной блокады лечение подбирается индивидуально.

Например, для пароксимальной – это симпатомиметические лекарства или атропин, а вот для дистальной — таблетки вообще могут не оказать должного эффекта и может понадобиться электростимуляция.

В случае резкого приступа можно взять целую или половину таблетки «Эуспирана». Нередко больным вводят атропин. Не нужно пренебрегать лекарственным лечением, оно может способствовать переходу полной блокады в частичную.

Народные средства

При наличии не слишком сильных патологий или для профилактики так же может быть эффективным лечение блокады сердца народными средствами. Первое, что нужно сделать – изменить свой рацион питания и образ жизни. Придется искоренить вредные привычки, чтобы снизить вероятность возникновения осложнений. И нельзя игнорировать симптомы сердечной блокады проявления сердечной блокады.

При внезапном головокружении или резких признаках усталости рекомендуется остановиться, а лучше сесть или лечь, следом выполнив несложную манипуляцию: сделать глубокий вдох, задержав дыхание, насколько это возможно, после чего все выдохнуть. Проделывать это стоит до тех пор, пока голова не перестанет кружиться.

Эффективным средством при профилактике частичной блокады является настойка цветов ландыша на воде или спирте. Полезен боярышник.

Рецепт настойки: цветы ландыша настаиваются в водке 10 дней в соотношении 1:3. Принимается: 10 капель на половину стакана. Если на воде: 1ч.л. ландыша заливается стаканом кипятка – спустя час его можно пить, по 2 ст.л. до пяти раз за сутки.

У детей

Блокада сердца у ребенка может быть только в случае наличия у него врожденного заболевания, причиной которого является развитие патологий до рождения. Их наличие — одна из самых частых причин смерти новорожденных детей.

Распознать симптомы блокады сердца у детей несложно. Больные имеют нездоровый, синюшный цвет тела/губ (акроцианоз кожи), слишком беспокойны или вялые. Так же у них, как правило, учащено сердцебиение, они сильно потеют.

Но легкие формы блокады в сердце в лечении препаратами не нуждаются, хотя не стоит пускать все на самотек – как минимум, за ребенком должен внимательно следить кардиолог.

С полной врожденной блокадой все намного сложнее. За состоянием ребенка тоже нужно тщательно следить с помощью ЭКГ и кардиолога, принимать прописанные препараты.

Как правило, это специальные гормональные лекарства, ноотропы, антиоксиданты и даже, элементарно, витаминные комплексы. Обязательно подобранные квалифицированным специалистом.

Если такая терапия малоэффективна, необходима установка кардиостимулятора.

При приступе МАС ребенку можно помочь непрямым массажем сердца, атропином или введением адреналина.

Прогноз

Утешительным прогноз блокады сердца бывает только при наличии у пациента симптомов частичного ее проявления. При другом развитии болезни, блокада сердца может довести до полной нетрудоспособности, особенно на фоне других нарушений работы сердечно-сосудистой системы.

Единственным вариантом в таком случае является только вживление электрокардиостимулятора, который может помочь вернуть хотя бы частичную трудоспособность.

Блокада сердца 1 степени — что это такое, ab, причины, лечение, чем опасна

Блокады сердца препятствуют нормальному кровоснабжению органов, вызывая изменение их функции. Они могут возникать у детей и взрослых. Различные виды блокад представляют разную степень опасности для организма.

В некоторых случаях пациенты не подозревают о наличии у них патологии со стороны сердца, считая себя практически здоровыми.

Блокада сердца у них обнаруживают при проведении профосмотра или проведении ЭКГ при обращении к врачу с другим заболеванием. Слова «блокада сердца», обнаруженные пациентом в заключении ЭКГ, вызывают панический страх полной остановки сердца. Стоит ли им опасаться?

- Вся информация на сайте носит ознакомительный характер и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ руководством к действию!

- Поставить ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ Вам может только ВРАЧ!

- Убедительно просим Вас НЕ ЗАНИМАТЬСЯ самолечением, а записаться к специалисту!

- Здоровья Вам и Вашим близким!

Описание патологии

В сердечной мышце имеются скопления нервных клеток (так называемые узлы), в которых возникают нервные импульсы, которые распространяются по специальным нервным волокнам по миокарду предсердий и желудочков сердца и вызывают их сокращения.

Один из таких узлов (синусно-предсердный) расположен в предсердии. Именно в нем возникает электрический импульс, который распространяясь дальше в предсердно-желудочковый узел, обеспечивает нормальный сердечный ритм. Эти узлы называются водителями сердечного ритма.

Волокна, по которым импульсы передаются от водителей ритма к мышечным волокнам, называются проводящей системой. Из предсердно-желудочкового узла к мышцам желудочков сердца импульсы проходят по пучкам нервных волокон, называемых ножками пучка Гиса (левой и правой).

Нарушение распространения возникших в предсердном водителе ритма импульсов называется блокадой сердца. Они могут передаваться замедленно или же их проведение по нервным волокнам полностью прекращается – развивается соответственно блокада сердца частичная или полная. В любом случае такие изменения вызывают нарушение ритма сердечной деятельности.

При замедленном темпе прохождения импульса возникает более продолжительная, чем в норме, пауза между сокращением предсердий и желудочков. Если же импульс совсем не проводится, то и сокращение предсердий или желудочков сердца не происходит (предсердная или желудочковая асистолия).

И только следующий сигнал к сокращению оказывается результативным, сокращения затем происходят с нормальными промежутками до очередной блокады.

Нарушение проводимости электрического импульса может происходить на разном уровне, что обуславливает различные формы блокад. При этом нарушается кровообращение: при отсутствии сокращения желудочков кровь не проталкивается в кровеносные сосуды, падает давление, ткани органов не обеспечиваются кислородом.

Блокада сердца 1 степени и ее последствия

Атриовентрикулярной блокадой сердца (AV-блокадой) называют нарушенное прохождение нервного импульса по волокнам проводящей системы между предсердиями и желудочками сердца, что вызывает серьезный сбой в работе сердечнососудистой системы.

Опасность и значимость av-блокады зависят от степени выраженности ее. Выделяют 3 степени тяжести блокад:

| 1 степень | АВБ-блокада сердца 1-й степени выявляется обычно при обследовании. Ее можно расценивать в некоторых случаях и как физиологическое состояние (у лиц молодого возраста, у хорошо тренированных спортсменов), и как патологию (при наличии других отклонений и проблем с сердцем).AV-блокада может возникать в силу разных причин. Самые частые из них:

Из лекарственных препаратов, которые могут вызвать нарушение проводимости импульсов в сердце, можно назвать:

При отсутствии каких-либо патологических изменений в сердечнососудистой системе av-блокада 1-й степени клинически ничем не проявляется, человек чувствует себя практически здоровым. Нарушение проводимости выявляется при ЭКГ и может расцениваться вариантом нормы. |

| 2 степень | При 2-й степени блокады выделяют 2 типа:

|

| 3 степень |

|

Вот тут описано, что такое блокада левого желудочка сердца.

У детей и подростков могут также возникать блокады сердца таких же видов, какие бывают у взрослых. Отличие состоит в том, что AV-блокада у детей может быть не только приобретенной, а и врожденной. Приобретенная блокада развивается на фоне инфекций, болезней сердца или после оперативного устранения патологии сердца.

Причины врожденных форм блокады у детей:

- болезни матери (сахарный диабет, системная красная волчанка);

- распространенное поражение соединительной ткани в организме матери;

- аномалии развития перегородок между предсердиями или желудочками;

- недоразвитие проводящей системы в сердце.

Врожденная блокада сердца достаточно часто является причиной смерти малютки на первом году жизни. Клиническими проявлениями у новорожденных являются:

- синюшность губ, носогубного треугольника, кончиков пальцев или кожных покровов тела;

- выраженное беспокойство или вялость ребенка;

- отказ от груди;

- учащение сердцебиений;

- усиление потоотделения.

В случаях приобретенного заболевания развивается более тяжелое нарушение проводимости вплоть до полной блокады сердца. Но даже наиболее опасная 3-я степень AV-блокады не всегда клинически проявляется выраженными симптомами. У некоторых детей отмечается всего лишь один симптом – уменьшение числа сердечных сокращений.

При прогрессировании процесса постепенно расширяются полости сердца, замедляется общий кровоток, развивается кислородное голодание вещества головного мозга. Гипоксия проявляется ухудшением памяти, снижением успеваемости.

Ребенок отстает в физическом развитии, он часто жалуется на головокружение, быстро устает. Увеличение физической нагрузки или стресс могут приводить к обмороку.

Диагностика

Атриовентрикулярную блокаду диагностируют с помощью ЭКГ: увеличивается интервал между зубцом Р и комплексом QRS, хотя сами зубцы нормальные. Изменения на ЭКГ будут и при отсутствии каких-либо жалоб у пациентов.

Если AV-блокада 1 степени выявляется в молодом возрасте, у хорошо тренированного человека, то дальнейшее более глубокое обследование может и не проводиться.

Но кратковременная регистрация ЭКГ в состоянии покоя не всегда улавливает единичные, редко возникающие блокады. При наличии жалоб или каких-либо объективных данных со стороны сердца, врач назначает суточное мониторирование по Холтеру. Датчики монитора закрепляются на грудной клетке. Обследуемый пациент ведет обычный, привычный для него образ жизни.

Аппарат при этом в течение суток беспрерывно производит регистрацию ЭКГ, которая потом анализируется. Этот абсолютно безболезненный неинвазивный диагностический метод позволяет определить частоту возникновения блокад, их зависимость от времени суток и физической активности пациента. Исследование помогает при необходимости правильно подобрать лечение.

Может назначаться также ЭхоКГ (УЗИ сердца). Это исследование дает возможность осмотреть перегородку, стенки и полости сердца, выявить в них патологические изменения, как возможную причину блокад. Первопричиной их может быть изменение клапанов.

Лечение

Атриовентрикулярная блокада 1-й степени (а иногда и 2-й) не всегда требует лечения. Только при выявлении сердечной патологии проводится индивидуально подобранная терапия, которая может повлиять и на частоту возникновения блокад.

Блокада сердца 1-й степени у ребенка не требует медикаментозного лечения. Такие детки нуждаются в постоянном наблюдении детского кардиолога с регулярным ЭКГ-контролем.

При наличии полной блокады детям назначаются противовоспалительные средства, ноотропы, препараты с антиоксидантным эффектом, витамины. При потере сознания следует оказать ребенку экстренную помощь в виде закрытого массажа сердца. Врожденные блокады и тяжелые формы приобретенной блокады сердца устраняют с помощью имплантированного ЭКС.

При переходе 1-й степени av-блокады во 2-ю степень по 2-ому типу (Моритц 2), в частичную (или полную) блокаду 3-й степени лечение проводится в обязательном порядке, так как такие выраженные нарушения проводимости могут вызвать внезапную смерть от остановки сердца.

Основной метод восстановления нормальной работы сердца – имплантация пациенту постоянного или временного элетрокардиостимулятора (ЭКС). Временная электростимуляция необходима, например, при острой блокаде сердца, возникшей при инфаркте миокарда.

При подготовке к установлению ЭКС проводится полное обследование больного и медикаментозное лечение (назначение Атропина и других препаратов). Оно не избавит пациента от болезни, применяется в период подготовки к имплантации ЭКС.

Установка ЭКС является хирургическим методом лечения. Проводиться оно может под местной или общей анестезией. Суть его заключается в том, что кардиохирург по сосудам (начиная с подключичной вены) вводит в сердце специальные электроды и фиксирует их. А сам прибор вшивают под кожу.

Импульс, создаваемый аппаратом, приводит к нормальным сокращениям предсердий и желудочков с нормальными интервалами. Ритмичная работа сердца и адекватное кровоснабжение органов восстанавливается. Исчезают остановки кровотока и резкие колебания давления.

Клинические симптомы (головокружения и потери сознания) исчезают, что значительно снижает опасность остановки сердца и внезапной смерти.

После операции больного выписывают на 2-7 сутки (после проведенных исследований). При наложении косметического шва снимать его нет необходимости, он постепенно рассасывается. Кардиохирург при выписке порекомендует, на протяжении какого периода следует избегать физических нагрузок.

Контрольный осмотр кардиолога необходим через 1 месяц. Затем консультация врача рекомендуется спустя 6 и 12 месяцев после операции и в последующем ежегодно. В индивидуальном порядке врач разрешит (при отсутствии противопоказаний) через несколько месяцев занятия спортом.

Средний срок использования ЭКС 7-10 лет. У деток он меньше, что связано с ростом ребенка. Программируется аппарат (задаются параметры работы сердца) индивидуально под каждого больного.

О блокаде левой ножки сердца специалисты рассказали в другой публикации.

Отсюда вы узнаете о неполной блокаде правой ножки пучка Гиса.

Блокада сердца: что это, степени и их симптомы, чем опасна, лечение

Блокада сердца — сбои в ритме сокращений, происходящие вследствие проблем с прохождением нервных импульсов через проводящую систему сердца.

Электрический импульс создается в синусовом узле, распространяется на предсердия, потом на желудочки через атриовентрикулярный узел. Это и есть проводящая система сердечной мышцы.

Причины развития

В этиологию развития патологии входят как врожденные, так и приобретенные заболевания сердца, прием медикаментов, наследственность.

Cписок заболеваний, которые могут выступить причиной развития блокады:

- инфаркт;

- метастазы;

- опухоли;

- фиброз;

- болезнь Лева-Ленегра;

- ишемическая болезнь сердца;

- миокардит;

- кардиомиопатия;

- кардиосклероз;

- атеросклероз;

- сахарный диабет;

- вегетососудистая дистония (ВСД);

- васкулиты;

- аутоиммунные заболевания;

- повреждения атриовентрикулярного узла;

- гипертония;

- пороки сердца;

- эндокринные нарушения;

- проблемы с желудочно-кишечным трактом (например, при рвоте);

- нарушения дыхания (например, апноэ);

- интоксикация лекарственными препаратами.

А также существуют и другие факторы, которые могут спровоцировать нарушения функции проводимости — нехватка микроэлементов, влияющих на сердце, чрезмерные физические нагрузки, частые стрессы, прием наркотических препаратов.

Возможные разновидности

Существует несколько классификаций сердечных блокад:

| Классификация | Виды |

| По локализации | Синоатриальная (сбои при переходе импульса из синусового узла в предсердия) |

| Межпредсердная (нарушение работы на уровне предсердий) | |

| Атриовентрикулярная (непроходимости или нарушения на уровне атриовентрикулярного узла) | |

| Блокада ножек пучка Гиса | |

| По времени существования | Постоянная |

| Периодическая или преходящая (проходит приступами) | |

| По тяжести | 1-ая степень (проходимость не нарушена, но осуществляется с задержкой) |

| 2-ая степень (импульсы проходят, но только частично, это означает, что некоторые импульсы не достигают участков проводящей системы) | |

| 3-я степень (полная сердечная блокада, то есть импульсы не проводятся полностью, что становится причиной падения частоты сердцебиения) | |

| По проявлениям | Бессимптомно (чаще всего, наблюдается при поражении пучка Гиса. А также блокады первой и второй степени выявляются только после проведения ЭКГ) |

| С проявлением симптоматики (при третьей степени нарушения проходимости импульса симптомы проявляются ярко) | |

| По влиянию на здоровье | Физиологические (патология первой степени встречается и считается нормой у определенного круга людей, например, у спортсменов или детей/ подростков с малыми сердечными аномалиями) |

| Патологические (характеризуются поражением проводящей системы на каком-либо уровне, ведет к ухудшению состояния больного) |

Степени и их симптомы

Всего выделяют три степени, одна из которых делится на три типа — 1-ая, 2-ая (в ней выделяют 3 варианта: мобитц 1, мобитц 2, высокостепенная блокада) и 3-я.

1-ая степень

При первой степени тяжести кардиоблокады прохождение импульса по проводящей системе не нарушается, но осуществляется с задержкой (при синоатриальной — импульс замедляется при переходе из синусового узла в предсердия, при предсердной — происходят сбои в правом или левом предсердиях, при атриовентрикулярной — на атриовентрикулярном узле).

Симптомов при этом не наблюдается, болезнь себя никак не проявляет и часто обнаруживается случайно при проведении плановой процедуры ЭКГ.

2-ая степень, 1-ый тип

Характеризуется постепенным ухудшением проводимости, доходящим до полного прекращения поступления импульсов в участки проводящей системы и последующим восстановлением.

При первом типе симптоматика может как отсутствовать, так и проявляться небольшим редким учащением или урежением сердцебиения.

2-ая степень, 2-ой тип

Для второго типа характерно внезапное прекращение проходимости на участках проводящей системы. Блокада импульса провоцирует паузы между теми импульсами, что доходят от синусового узла до желудочков и ножек пучка Гиса и конечных ответвлений. После паузы проведение улучшается, но не приходит в норму полностью и продолжает быть замедленным.

Вторая степень второго типа выражается следующей симптоматикой:

- нарушения в частоте сокращений миокарда;

- ощущение замирания сердца;

- аритмия (может выражаться тахикардией — учащением сердцебиения, или брадикардией, брадиаритмией — уменьшением);

- ощущение слабости в теле;

- быстрое наступление усталости;

- головокружения и головные боли;

- проблемы со зрением (появление кругов перед глазами или мушек);

- обмороки или потемнение перед глазами;

- редко может проявляться боль в груди.

2-ая степень, высокостепенная блокада

Особый и довольно редкий вид — высокостепенный. В этом случае, из четырех импульсов, образовавшихся в синусовом узле, только один проходит атриовентрикулярный узел (также встречается периодика один прошедший импульс на пять/шесть образовавшихся).

Симптоматика напоминает второй тип 2-ой степени. Ярко выражена брадикардия.

3-я степень

Характеризуется полным прекращением выхода электрического импульса (в случае синоатриальной блокады) или прекращением проведения между синусовым узлом и правым предсердием (предсердная) или через атриовентрикулярный узел (атриовентрикулярная или поперечная).

Признаки похожи по протеканию на второй тип 2-ой степени, но также имеют и собственные черты:

- частота сокращений миокарда снижается;

- присутствуют боли в сердце;

- возникают отеки, одышка;

- тяжело переносятся (или вообще не переносятся) физические нагрузки.

При нарушениях внутрижелудочковой проводимости классификация по степеням не применяется. В этом случае актуальна топическая классификация, различающая протекание патологии по поражению элементов пучка Гиса.

Односторонние нарушения проводимости:

| Локализация | Пораженные элементы |

| Блокада левого желудочка |

|

| Правого желудочка | Нарушения проходимости в правой ножке (ПНПГ). |

Двусторонние нарушения проводимости:

| Вид блокады | Пораженные элементы |

| Двухпучковая | Сочетание нарушений в правой ножке и передней или задней ветви левой ножки |

| Трехпучковая | Сочетание нарушений в правой ножке, передней и задней ветви левой ножки |

Неспецифическая блокада конечных ответвлений (очаговая) – обычно у пациентов наблюдается симптоматика заболевания-причины, вызвавшего блокаду пучков Гиса. Патология этого вида специфической симптоматики (за исключением высокостепенных) не имеет.

Методы диагностики

Диагностика начинается со сбора анамнеза, прослушивания тонов, выявления сопутствующих заболеваний и изучения возможного влияния наследственности.

Если появляется подозрения на блокаду, пациента отправляют на ЭКГ (электрокардиографию) — это основной метод диагностики данного заболевания.

Процедура проводится для регистрации электрических полей, образующихся при работе сердца. Оценка состояния больного происходит по графику, на котором отмечены зубцы, отражающие различные процессы, проходящие в сердце.

Всего существует шесть зубцов (P, Q, R, S, T, U) и их производные (PQ, QRS, ST).

При блокаде на графике заметны отклонения от нормы в зубцах P и Q, и их производных.

Разные виды патологии проявляются на кардиограмме по-разному:

- синоатриальная не отражается на графике ЭКГ. Косвенно на патологию указывают увеличение интервала RR (обозначение сердечного ритма) в два раза по сравнению с предыдущим и отсутствие зубца P (обозначает сокращение предсердий) в момент паузы;

- 1-ая степень атриовентрикулярной блокады выражается изменением интервала PQ (обозначение электрического импульса при прохождении через атриовентрикулярный узел). Отклонением от нормы считается его увеличение. 2-ая степень — отсутствие на графике зубца Q (обозначает сокращение желудочков) и производной QRS (оценка равномерности сокращений желудочков). Может наблюдаться увеличение интервала PQ. 3-я степень — видна заметная разница в частотах у зубца P и комплекса QRS.

- блокада ножек и ветвей пучка Гиса — расширяется производной QRS при нахождении в норме зубца P.

При преходящих видах патологии ЭКГ не всегда может зафиксировать отклонения от нормы, поэтому используются дополнительные методы постановки диагноза:

| Метод | Описание |

| Суточный мониторинг сердечного ритма (холтер) | На грудь пациента устанавливаются датчики аппарата ЭКГ и замеры длятся на протяжении суток.Данный метод помогает прояснить степень тяжести патологии, характер ее возникновения и факторы, на это повлиявшие. |

| Электрофизиологическое исследование сердца (ЭФИ) | Через пищевод — перед процедурой обязательно делают электрокардиограмму и замеряют давление (проводятся для понимания, что ЭФИ не спровоцировало нарушения работы сердца). Далее, через нос или рот (через рот процедура проводится гораздо реже) вводится зонд с электродом на конце. Электрод пускает легкие импульсы, стимулируя миокард. При стимуляции снимается электрограмма и после извлечения зонда ее анализируют. |

| Внутрисердечно — перед процедурой обязательно снимаются показания ЭКГ (кардиограмма) и тонометра. Больному вводятся анестетики и обезболивающие. После этого выполняют пункцию вены и через нее вводят катетер с пятью электродами на конце и проводят его до рта пациента. После проведения стимуляции полученные данные анализируются.Оба вида исследования проводятся тогда, когда обычная ЭКГ не дает достоверного ответа и не позволяет точно установить природу нарушений. | |

| Ультразвуковое исследование (ЭхоКГ) | ЭхоКГ через грудную клетку — проводится также, как и УЗИ. Пациент ложится на кушетку, оголяет верхнюю часть туловища и датчик устанавливается на грудную клетку. |

| ЭхоКГ через пищевод — процедура осуществляется при затруднениях проведения диагностики первым способом.Оба варианта ЭхоКГ применяются для выявления причин блокады, связанных непосредственно с работой сердца. |

Методика лечения

Периодическая и хроническая блокады лечатся исходя из степени тяжести ее протекания:

- неполная блокада первой степени и второй степени первого типа относятся к бессимптомной и требует только наблюдения и плановых осмотров. Выявить ее удается в случаях проведения плановых ЭКГ, но даже тогда человек лишь наблюдается у врача, чтобы не допустить усугубления протекания. При патологии, вызванной другими заболеваниями сердца может быть установлен кардиостимулятор.

- при 2-ой степени второго типа проводится постоянная стимуляция наружным кардиостимулятором. Если причина не наследственность, а факторами развития патологии послужили приобретенные заболевания, медикаменты, наркотики, на ранних стадиях ее можно вылечить, если купировать исходную проблему. При подозрениях на возможность перехода патологии в стадию полной блокады устанавливается постоянный кардиостимулятор.

- терапия 3-ей степени направлена на облегчение состояния и сводится к предотвращению остановки сердца, поэтому всегда устанавливается кардиостимулятор. Полное купирование на этой стадии невозможно.

Самый большой риск для жизни пациента представляют быстро прогрессирующие блокады и блокады высоких степеней. При данном течении наблюдается сердечная недостаточность и нарушения кровотока.

Лечение проводится хирургическим путем и всегда экстренно:

- больному стимулируют сердечную деятельность наружным электрокардиостимулятором;

- проводится операция по установке кардиостимулятора.

При операции используются следующие препараты:

- Атропин.

- Допамин.

- Адреналин.

- Теофиллин.

При лечении применяется медикаментозная терапия (если патология была спровоцирована интоксикацией, прием повлиявших на это лекарств нужно прекратить):

- бета-адреностимуляторы;

- м-холиноблокаторы;

- симпатомиметики (в данный момент, средства не применяются, так как опасны большим количеством побочных эффектов).

Также для лечения важное определенное питание пациента. В рацион добавляют продукты, в состав которых входят микроэлементы влияющие на работу сердца.

Например:

- сухофрукты (особенно курага — содержит калий и магний);

- фрукты и ягоды (бананы, авокадо, смородина — содержат кальций, натрий, железо, калий и магний);

- овощи (огурцы, шпинат — витамины группы B, кальций, железо, магний, калий);

- мед;

- морепродукты.

Оказание неотложной помощи осуществляется только специалистами. При подозрении на блокаду или начало приступа, нужно придать человеку горизонтальное положение и вызвать скорую. Стоит с осторожностью давать какие-либо лекарства, если они не назначены врачом с целью лечения данной патологии. Из-за приема неподходящих медикаментов больной может умереть.

Чем опасна эта патология?

Блокада сердца на начальных этапах может не нести за собой никаких последствий для организма, но случаи полной блокады могут грозить:

- сердечной недостаточностью;

- нарушениями мозгового кровообращения;

- ишемией и инфарктом;

- аритмогенным шоком;

- инвалидностью;

- патологиями внутренних органов;

- летальным исходом.

Прогноз

Частично блокада сердца поддается лечению, а именно некоторые ее виды, но во многом положительный исход предопределяют причины, спровоцировавшие патологию и факторы, повлиявшие на ее дальнейшее развитие.

Самый неблагоприятный прогноз при третьей степени тяжести течения заболевания — велика вероятность приобретения инвалидности и смертельного исхода. Шансы на жизнь увеличивает хирургическое вмешательство и установка кардиостимулятора, который помогает улучшить состояние больного.

Профилактикой является своевременное лечение заболеваний, которые могут перерасти в блокаду или стать ее причиной, плановые проверки работы сердца и обращения к медикам при первых подозрениях на ухудшение состояния.

Автор статьи: Дмитриева Юлия (Сыч) — В 2014 году с отличием окончила Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского. В настоящее время работает врачом-кардиологом 8 СГКБ в 1 к/о.

Автор статьи: Дмитриева Юлия (Сыч) — В 2014 году с отличием окончила Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского. В настоящее время работает врачом-кардиологом 8 СГКБ в 1 к/о.