Болезни

Онкологические заболевания небезосновательно считаются одними из наиболее опасных. Опухоли поражают любые органы и системы организма, независимо от пола и возраста. Еще больше усложняет ситуацию то, что ученые до сих пор не могут выявить точной причины возникновения патологии. Особое место среди раковых заболеваний занимают злокачественные поражения крови. Пациенты и врачи вынуждены сражаться с невидимым врагом, так как сама опухоль не образуется, но все ее последствия дают о себе знать. Однако отчаиваться не стоит — при своевременном лечении и правильном психологическом настрое рак можно победить.

Симптомы миелобластного лейкоза

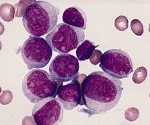

Это заболевание характеризуется тем, что костный мозг начинает вырабатывать неполноценные, видоизмененные клетки крови. Они, по сути, сами по себе являются микроскопическими раковыми опухолями.

Циркулируя по организму, зараженная кровь наносит ущерб всем системам и тканям. Обычно лейкоз проявляется очень яркой клинической картиной, но источник заболевания долгое время остается скрытым. Это усложняет постановку диагноза и оттягивает начало лечения.

Для миелобластного лейкоза характерны такие симптомы:

- высокая температура — до 40 градусов;

- боль в мышцах;

- бледность кожи и слизистых;

- увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки;

- нарушение работы сердечно-сосудистой системы.

Симптомы зависят от того, по каким органам наносит удары заболевание. Так как кровью снабжаются все участки организма, распространение рака происходит очень быстро. На более поздних этапах признаки могут дополниться более острыми проявлениями:

- острая боль в костях и суставах;

- тошнота, рвота, нарушения стула;

- подкожные и внутриполостные кровоизлияния;

- повышенная подверженность инфекционным, вирусным и грибковым заболеваниям;

- сильные невралгические нарушения.

Обычно проявления болезни дают знать о себе не одновременно, а присоединяются поочередно к общей картине. Именно поэтому очень важно вовремя заметить нарушения и принять меры.

Вне группы риска развития лейкоза находятся дети и молодые люди — средний возрастной показатель для патологии — 63 года. Как и для других онкологических заболеваний, единственно верную причину возникновения этого вида рака до сих пор обнаружить не удалось. Существует несколько предпосылок, на которые указывают большинство специалистов:

- радиационное излучение;

- вирусные заболевания;

- химические загрязнения;

- генетические патологии;

- наследственность.

Высок риск заболеть после химиотерапии, с помощью которой победили другую раковую опухоль. Еще один фактор — пре-лейкозные заболевания, которые со временем могут перерасти в онкологию. Если в семье кто-либо сталкивался с появлением злокачественной опухоли, то риск повышается в три раза. При наличии синдрома Дауна — в восемнадцать.

Чем раньше будет выявлено раковое заболевание, тем больше шансов у пациента на выздоровление. Поэтому при первых признаках недомогания необходимо обратиться за помощью. Лечением лейкоза занимается:

Прием у доктора начинается с установления общей картины протекания болезни. Пациенту нужно быть готовым ответить на ряд вопросов, которые покажут, стоит ли рассматривать лейкоз как возможный диагноз. Врачу необходимо выяснить:

Эти вопросы значительно сужают клиническую картину. После этого могут быть назначены лабораторные и аппаратные исследования: общий и биохимический анализ крови, мочи и костного мозга, УЗИ, рентгенография, МРТ и КТ.

Основная цель терапии — уменьшение числа вредоносных клеток в крови. По сравнению с другими видами, миелоидный лейкоз требует меньшего количества и разнообразия препаратов. Наиболее эффективным методом борьбы с онкологией признана химиотерапия. Она проводится в несколько этапов:

- Активация ремиссии. Ее длительность варьируется от пяти до семи дней в зависимости от возраста пациента. Проводится несколько курсов с перерывами.

- Профилактика нейролейкемии. Призвана оградить влияние зараженных клеток на головной мозг.

- Поддержание ремиссии. Это терапия общим сроком до пяти лет, благодаря которой удается избежать рецидива болезни.

- Переливание крови. Это позволяет заменить гибнущие во время химиотерапии больные и здоровые клетки.

- Курс антибиотиков. Назначается, чтобы снизить нагрузку на ослабленную во время лечения иммунную систему.

Химиотерапия, несмотря на высокую результативность, является крайне травматичной процедурой. Она убивает не только зараженные клетки, но и часть здоровых. Кроме того, обладает рядом сильных побочных эффектов:

- тошнота и рвота;

- боль и головокружение, ощущение слабости в теле;

- угнетение иммунной системы;

- потеря волос.

Альтернативным методом лечения миелобластного лейкоза является трансплантация косного мозга — сложная процедура, которая проводится хирургическим путем. Основная сложность заключается в поиске донора. В его роли может выступать брат или сестра, но даже при их наличии гарантия совместимости материала не стопроцентная. В последнее время популярность набирают инновационные методы лечения:

- использование биологически активных препаратов;

- применение колониестимулирующих и ростковых факторов;

- вживление стволовых клеток.

Эти исследования являются экспериментальными и проводятся только с согласия пациента. Во врачебной среде бытуют противоположные мнения о целесообразности их использования.

Положительные результаты зависят от целого ряда причин. Наибольшее значение имеют своевременность проведения лечения и его интенсивность. Традиционно прогнозирование разделяют на две группы: клиническое и лабораторное. К первому относят:

- возраст и пол;

- состояние до постановки диагноза;

- степень гемморагического синдрома — прохождения крови сквозь ткани;

- уровень поражения внутренних органов и нервной системы;

- скорость достижения ремиссии.

Второй тип результатов называют лабораторным. Он определяется по химическим показателям анализов после проведенного лечения. К нему относят такие факторы:

- реакция зараженных клеток на лекарственные препараты;

- процентное соотношение компонентов крови;

- наличие в анализируемом веществе специфических показателей — лактатдегидрогеназа, фибриногена, палочек Ауэра.

При миелоидном лейкозе уровень выживаемости зависит от того, насколько правильно был подобран метод лечения. Немаловажен и возраст пациента: чем он моложе, тем проще организму справляться с нагрузками. Обязательными являются воля к жизни и поддержка близких. Часто именно это играет решающую роль в выздоровлении. Уровень случаев успешного лечения составляет около шестидесяти процентов.

Рак лимфоузлов на шее

Рак лимфоузлов на шее

По статистике ВОЗ, онкологические заболевания занимают в развитых странах мира третье …

Новые родинки после отпуска? Это может быть рак!

Новые родинки после отпуска? Это может быть рак!

После летних отпусков, проведенных под палящим солнцем, многие из нас замечают новые п…

Деньги и счастье: есть ли связь

Деньги и счастье: есть ли связь

Говорят, не в деньгах счастье, а в их количестве. Но немецкие ученые готовы поспорить с …

Занятия лечебной гимнастикой по Петеру Фишеру

Занятия лечебной гимнастикой по Петеру Фишеру

Опорно-двигательный аппарат человека – это сложный комплекс костей, мышц, суставов и с…

Особенности протекания острого миелоидного лейкоза

Острый миелоидный лейкоз является раковым заболеванием крови. Данное заболевание характеризуется большим количеством незрелых аномальных лейкоцитов в крови, которые при этом слишком быстро размножаются. Данный тип лейкоза встречается и у детей, однако успешное лечение при выборе правильной тактики возможно.

Как проявляется

Заподозрить наличие миелоидного лейкоза можно уже при появлении первых симптомов. Таковыми являются слабость, одышка, повышенная температура тела, излишняя кровоточивость, частые инфекции. Приводит к этому неспособность костного мозга вырабатывать здоровые клетки крови в достаточном количестве.

Среди других симптомов выделяют:

- частые головные боли;

- рвота;

- чрезмерная раздражительность;

- болевые ощущения в костях, суставах.

Помимо этого могут часто наблюдаться поражения слизистых оболочек. Такое поражение затрагивает ротовую полость и желудочно-кишечный тракт. Воспаление слизистой рта дополняется припухлостью десен.

Большинство симптомов не являются специфическими. Поэтому при появлении неприятных ощущений необходимо обратиться к врачу с подозрениями. Он на основании полученных результатов лабораторных исследований назначит лечение. Проводится оно исключительно в условиях госпитализации.

Причины лейкоза

Основная причина появления миелоидного лейкоза связана с получением большой дозы радиации. Также провоцирующим фактором является использование химиотерапевтических средств во время лечения злокачественной опухоли.

Лейкозные клетки способны в большом количестве накапливаться в костном мозге. В результате этого новые здоровые клетки не могут больше образовываться, а старые просто разрушаются. Из-за этого правильные клетки крови не способны образовываться и в кровоток поступают только злокачественные.

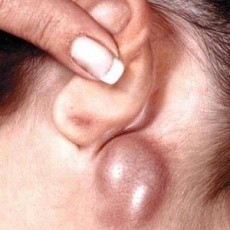

С током крови эти клетки распространяются по всему организму, попадая в органы. Однако на этом их жизнедеятельность не заканчиваются. Там они продолжают расти и делиться, что приводит к образованию хлором (небольших по размеру опухолей) под кожей.

О проникновении лейкозных клеток в органы могут свидетельствовать различного рода заболевания, например, менингит, анемия, печеночная и почечная недостаточность и другие повреждения внутренних органов.

Среди других причин, которые вызывают острый миелолейкоз, выделяют:

- патологии на генетическом уровне (синдром Дауна, нейрофиброматоз, анемия Фанкони);

- миелодисплатический синдром;

- апластическая анемия;

- генетическая предрасположенность;

- неблагоприятная экология.

В группе риска находятся в большинстве случаев люди пожилого возраста.

Особенности диагностики

При подозрении на острый миелоидный лейкоз в условиях госпитализации необходимо пройти комплексное обследование:

- сдать кровь для полного анализа, который даст понятие о количестве здоровых клеток и о функционировании некоторых органов (печени, селезенки и других);

- пункция костного мозга (получение тканей костного мозги из полости кости: с помощью иглы, которая вводится в бедренную кость, врач берет небольшое количество материала и изучает на наличие раковых клеток);

- рентгеновское исследование;

- МРТ;

- ультразвуковое исследование;

- спинномозговая пункция (спинномозговая жидкость исследуется на наличие раковых клеток);

- хромосомный тест позволяет определить подтип миелоидного лейкоза (исследуется ДНК клеток крови и костного мозга);

- тест тканевого типирования проводится в случае необходимости трансплантации костного мозга путем сравнения белков-антигенов пациента и потенциального донора.

Острый миелоидный лейкоз диагностируется в том случае, когда при окраске реакция на миелопероксидазу более 3% бластов дает положительный результат.

Особенности лечения

Опасность данного типа лейкоза заключается в том, что заболевание быстро прогрессирует.

Поэтому требуется не только своевременная диагностика и определение развития заболевания на ранней стадии, но и адекватное лечение, которое минимизирует неприятные последствия. Этот тип миелолейкоза характеризуется отсутствием промежуточных стадий.

Заболевание может быть вновь диагностируемым, либо же находиться в стадии ремиссии (состояние организма, при котором какие-либо признаки заболевания отсутствует).

В целом лечение проходит в два этапа:

- Фаза индукции. Основная цель этого этапа – устранение раковых клеток, чем больше, тем лучше. Это мероприятие позволит достичь стадии ремиссии.

- Фаза пост-ремиссии. На данном этапе главной целью является поддержка полученного от терапии эффекта, а также устранение нежелательных последствий лечения.

Оба этапа включают в себя несколько видов терапии, которые могут использоваться обособленно либо же в комбинации друг с другом.

Существует четыре основных метода лечения миелолейкоза.

Химиотерапия

Главный метод – химиотерапия. Устранение раковых клеток в крови путем введения в организм специальных препаратов.

Проводится интерканальная терапия путем введения через поясничный прокол необходимых лекарственных средств. Данный метод введения препаратов обусловлен тем, что таким образом они попадают непосредственно в спинномозговую жидкость. Именно такой способ введения лекарства является наиболее эффективным, поскольку в этом месте скапливается большое количество раковых клеток.

Существуют и другие способы введения в организм химиотерапевтических препаратов: пероральный в виде таблеток или капсул, внутримышечно. Лекарственный препарат распространяется по кровотоку и убивает раковые клетки в нем.

Используется также и комбинированная химиотерапия, которая включает в себя применение нескольких химиотерапевтических препаратов.

Дозировка, способ применения зависит от степени миелоидного лейкоза.

Трансплантация стволовых клеток

При тяжелой степени заболевания, особенно у детей, может потребоваться трансплантация стволовых клеток. Проводится она исключительно после курса химиотерапии, которая убивает раковые клетки, присутствующие в организме.

Цель трансплантации – замещение аномальных клеток, которые впоследствии трансформируются в клетки крови, полноценными. Источником стволовых клеток является кровь или костный мозг как самого пациента, так и подходящего донора. Клетки изымаются из организма, замораживаются и сохраняются до операции. Вводятся они в организм больного путем инфузий.

Пересаженные клетки, после того как приживутся в новом организме, начинают выполнять функции замещенных, то есть восстанавливать в костном мозге клетки, которые отвечают за кроветворение.

Абсолютными показаниями к процедуре являются:

- транслокации и другие мутации в раковых клетках, которые связаны с высоким риском;

- рецидив заболевания;

- развитие острого миелоидного лейкоза на фоне различных заболеваний крови, а также в результате лечения злокачественного опухоли.

Использование трехокиси мышьяка и трансретиноевой кислоты

Эти препараты обладают противораковым действием. Они способны уничтожать лейкозные клетки, препятствовать их отделению и проникновению в здоровые ткани и органы. Эти медицинские препараты используются для лечения острого миелоидного лейкоза, в частности, одного из его подвидов – промиелоцитарного лейкоза.

Поддерживающая терапия

Данный вид лечения при остром миелоидном лейкозе играет важную роль. Особенность заключается в том, что все процедуры не требуют обязательной госпитализации пациента, поскольку интенсивность лечения гораздо ниже, чем в период индукции и пост-ремиссии. В качестве медицинских препаратов на данном этапе чаще всего используются цитарабин, метотрексат, глюкокортикоиды.

Помимо этого снижают риск рецидива заболевания путем профилактической химиотерапии, особенно у детей, поскольку острый миелолейкоз переходит на центральную нервную систему достаточно легко.

Общая продолжительность лечения с учетом прохождения всех этапов составляет от 2 месяцев до двух лет.

Прогноз

Успешность лечения зависит от многих факторов. В первую очередь от своевременности терапии. Без лечения острый миелоидный лейкоз приводит к летальному исходу в короткие сроки. Помимо этого на результат терапии влияет подвид миелолейкоза, цитогенетические особенности заболевания, возраст пациента (с возрастом шанс на излечение уменьшается), общего состояния больного.

Миелоидный лейкоз

Миелоидный лейкоз

Миелоидный лейкоз

Миелоидный лейкоз – это онкологическое заболевание крови, при этом белые кровяные тельца изменяются и прогрессивно размножаются, накапливаясь в костном мозге. Большое количество измененных клеток приводит к притуплению роста нормальных, потому количество лейкоцитов снижается, также снижается уровень тромбоцитов и нормальных лейкоцитов. Первые симптомы болезни связаны с нарушением дыхания, кровообращения, подверженностью инфекционным заболеваниям, интоксикацией, сильным похудением. Причина до сих пор не изучена, однако, есть некоторые факторы риска. Разберем подробней острую и хроническую форму этого заболевания крови.

Острый лейкоз миелоидного ростка крови

Острое проявление патологии связано с недостаточным развитием лейкоцитов, и в связи с этим больной становится подвержен различным инфекционным заболеваниям. Снижение количества кровяных телец приводит к общему ухудшению состояния больного, появляется усталость, кожные покровы бледнеют, кровоточивость повышается из-за недостатка тромбоцитов.

Ранние проявления этой патологии могут быть скрытыми и схожими с инфекционными заболеваниями, появляется лихорадка, аппетит снижается, кожа становится чувствительной к различным раздражителям, легко кровоточит при повреждениях.

После появляются такие симптомы, как боль и ломота костей, суставы крутят при изменениях погоды и болят, инфекционные заболевания не оставляют больного.

Сопутствующие заболевания при остром проявлении заболевания:

- увеличение селезенки;

- увеличение лимфатических узлов;

- проявляются изменения кожного покрова, так называемый кожный лейкоз;

- синдром Свита – воспаление кожи при попадании на нее хлора.

Некоторые больные могут наблюдать симптомы заболевания в ротовой полости. Изменяются десна, они припухают за счет инфильтрации тканей слизистой оболочки. Но чаще всего заболевание на раннем этапе, и даже в острой форме протекает практически бессимптомно.

Причины острого миелоидного поражения крови

Причины, как уже упоминалось выше, нет, но существует несколько фактор риска, включая генетическую предрасположенность.

Прелейкозы – это предраковые заболевания крови, к их числу относятся миелопролиферативный синдром, миелодиспластический синдром, и переход в лейкоз будет зависеть от формы отдельного нарушения крови и общего состояния больного.

Химическое воздействие на организм в процессе проведения противоопухолевой терапии может привести к развитию лейкоза.

Развивается патологии примерно на 5 год после проведения химиотерапевтического лечения, и этому также способствуют такие препараты, как антрациклин, эпиподофилотоксин и другие.

Такие химические раздражители, как бензол, профессиональные вредности, воздействие иных канцерогенов – все это может привести к онкологическому поражению крови, но только в случае слабого организма с генетической предрасположенностью или с наличием иного онкологического заболевания.

Ионизирующий фактор – влияние этого раздражителя может быть связано с развитие заболевания крови, так доказано, что люди, пережившие катастрофу Хиросимы, получили большую дозу излучения, и среди них зафиксировано большое количество больных.

Генетический фактор в онкологии всегда играет роль, это повышает риск в случае воздействия негативных внешних и внутренних факторов. Часто миелоидный лейкоз случается у детей с синдромом Дауна.

Диагностика лейкоза

Миелоидный лейкоз диагностируется, в первую очередь, по анализу крови. Любое отклонение в соотношение кровяных телец может свидетельствовать о начале патологического процесса.

Первый диагностический признак, это снижение уровня лейкоцитов – лейкоцитоз. Затем появляются незрелые формы кровяных телец, снижается уровень тромбоцитов, лейкоцитов. В мазке крови определяются незрелые формы лейкоцитов.

Основным диагностическим мероприятием остается обследование костного мозга.

Кровь и образец костного мозга подаются тщательной проверке для установки диагноза, кроме того, внимание обращается на внешние симптомы, от которых, в конечном счете, может зависеть прогноз заболевания. Внешние симптомы, это бледность кожи, тревожное состояние, беспричинное кровотечение.

Причины хронической формы заболевания

Хронический миелоидный лейкоз стоит на третьем месте среди всех онкологических заболеваний крови, составляет 25% от всей лейкозов.

Причинами хронического лейкоза могут быть врожденные заболевания, но чаще всего это приобретенные повреждения или иные изменения хромосомного аппарата. Причины такого изменения пока неизвестны. Есть теория, что близкорасположенные хромосомы совершают непредвиденный обмен информацией.

Иными причинами выделяют:

- радиационное облучение при лечении иных форм онкологических заболеваний;

- инфекционные хронические заболевания;

- электромагнитное облучение;

- воздействие химических и токсических элементов.

Симптомы хронического лейкоза

Хронический миелобластный лейкоз протекает с определенными симптомами только тогда, когда общее количество патологических клеток в организме превышает один килограмм, а потому на раннем этапе выявить заболевание можно случайно при исследовании крови.

Головная боль симптом лейкоза

Головная боль симптом лейкоза

Как правило, симптомы у пациента начинаются с общего недомогания, головной боли, изменения цвета кожного покрова, начинается кровотечение после небольшого механического повреждения кожи.

В процессе развития заболевания больной сильно теряет в весе, слабнет, страдает частыми инфекционными заболеваниями, что значительно ухудшает прогноз.

Еще один симптом – это дискомфорт в левой половине туловища, быстрая утомляемость при незначительной физической нагрузке. Появляется отдышка, непереносимость высокой температуры воздуха.

Симптомы будут зависеть и от стадии, миелоидный лейкоз протекает в две стадии.

- Доброкачественный процесс продолжительностью в несколько лет, при этом увеличивается селезенка.

- Злокачественный процесс, который продолжается до полугода, при этом увеличивается не только селезенка, но и печень, лимфатические узлы, на коже проявляется инфильтрат, также инфильтрируется нервные стволы, мозговые оболочки. Параллельно присоединяется геморрагический синдром.

Симптомы интоксикации присоединяются при наличии инфекционных заболеваний. Это общая слабость, снижение опорных сил организма, нарушение мышления, повышается потливость. Нужно обратить внимание на такой симптом, как боль в левом подреберье, тяжесть, постоянный дискомфорт в боку. Это связано с увеличением селезенки – основным и первым признаком лейкоза в хронической форме.

Диагностика хронического лейкоза

Диагностировать заболевание можно при помощи анализа крови, как и в случае с острой формой, будет наблюдаться сбой соотношения кровяных телец, снижение или повышение уровня некоторых из них.

Характерной картиной является нейтрофильный лейкоцитоз, появляются незрелые кровяные тельца.

В процессе развития заболевания начинаются внешние изменения анемического характера, проявляется тромбоцитопения.

Опасность диагностики кроется в том, что на первом доброкачественном этапе не наблюдается изменений в крови, и только на втором злокачественном этапе можно увидеть нарушение: изменение количества базофилов, появляется эозинофилия.

Диагноз ставится на основе таких данных:

- анамнез жизни и заболевания;

- внешний осмотр;

- общий и биохимический анализ крови;

- жалобы пациента за последний год;

- цитогенетический анализ;

- пункция костного мозга.

Заключение проводится по общей картине крови, где выражено изменение количества лейкоцитов и тромбоцитов.

Лечение и прогноз болезни

Лечение индукционной терапией

Лечение индукционной терапией

Лечение лейкоза проводится медикаментозно, назначается миелосана, параллельно проводится облучение селезенки. В случае криза проводится комбинированное лечение с применением таких препаратов, как цитозартигуанин, гексафосфамида, миелоброма и других.

Острый лейкоз лечится путем специальной индукционной химиотерапии, а также проводится лечение антрациклиновыми антибиотиками. Метод индуктивной химиотерапии подразумевает введение препаратов больному на протяжении недели. Такое лечение в 75% случаев успешно заканчивается ремиссией. Целью такого лечения остается достижение 100% ремиссии.

Определить прогноз лейкоза достаточно сложно, выживаемость зависит от стадии заболевания и общей симптоматической картины. Кроме того, учитывается подход в лечении, возраст пациента, условия проживания, образ жизни, наличие вредных привычек, профессиональные вредности и другие факторы.

Средний прогноз выживаемости после постановки диагноза составляет не более четырех лет. При этом двухлетний прогноз выживаемости – 25%, трехлетний – менее 15%.

Для определения прогноза используют специальную методику, которая основана на показателе соотношения уровня отдельных кровяных телец в костном мозге. При этом учитывается размер селезенки, внешние проявления заболевания, нарушения цитогенетики, возраст.

Острый лейкоз миелоидной формы – это излечимое заболевание, но, несмотря на это, прогноз выживаемости для каждого будет индивидуален, так как определяется вышеперечисленными прогностическими факторами.

Наибольшее значение имеет состав хромосомных клеток, их целостность. В некоторых случаях минимальные изменения не сказываются на прогнозе негативно, и рецидив заболевания снижается к минимуму.

Миелоидный лейкоз

- Миелоидный лейкоз: характеристики и формы

- Причины, приводящие к развитию онкологии

- Основные признаки патологического процесса

- Какие предполагаются методы диагностики

- Виды лечения миелоидного лейкоза

- Прогнозы на полное излечение болезни

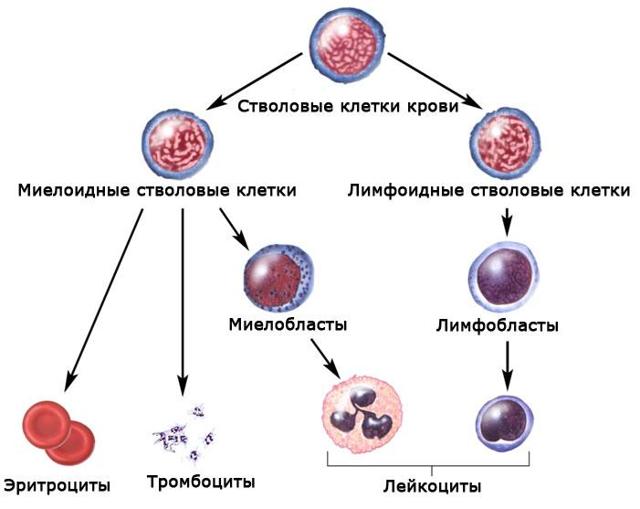

Миелоидный лейкоз представляет собой онкологическое заболевание, которое обусловлено нарушениями в процессе образования гранулоцитов (белых кровяных телец) и их функционирования. Название свое патология получила за счет того, что мутации подвергаются клетки миелоидного ростка костного мозга, т.е. той ткани, в которой происходит образование кровяных телец.

Кратко об особенностях и видах патологии

По характеру течения выделяют две формы заболевания, это хронический миелоидный лейкоз и острый. Для первого характерно медленное течение, он может развиваться несколько лет и не проявлять своего присутствия в организме. Затем неожиданно процесс, имеющий долгое время доброкачественное течение, становится злокачественным. Другой миелоидный лейкоз — острый, он ведёт себя противоположным образом: динамично развивается практически с самого начала, сопровождается определенными симптомами, больные клетки усиленно делятся, вытесняя здоровые, и поражая лимфоузлы, селезёнку, другие жизненно важные органы.

В медицинской практике существует множество классификаций заболевания, которые особенно важны для диагностики. Например, по морфологическому и цитохимическому строению бластов оно бывает:

- миелобластным;

- миеломонобластным;

- монобластным;

- эритроидным;

- мегакариобластным;

- лимфобластоидным;

- недифференцируемым.

Что может вызвать онкологический процесс

Точного заключения о том, что является причиной развития онкологического процесса в кроветворной системе, нет. Но врачи уже сделали ряд заключений по этому поводу.

Предполагается, что привести к острому миелоидному лейкозу может воздействие ионизирующей радиации, развитие в организме прелейкоза (предракового заболевания крови), проведенный курс химиотерапии против опухоли другой локализации.

Хроническая форма может развиться вследствие длительного контакта по роду профессиональной деятельности с химическими канцерогенами (бензолом, формалином) и продуктами нефтепереработки, по причине частых инфекционных заболеваний организма, вредных привычек.

Для обеих форм отмечено влияние наследственного фактора и хромосомных заболеваний. По медицинским наблюдениям в большинстве случаев болеют те, у кого такой диагноз был отмечен у близкого родственника, а острый миелоидный лейкоз у детей с синдромом Дауна диагностируется в 15 раз чаще.

Интересно! Заболевание избирательно по половому признаку – в основном болеют мужчины.

Признаки онкологического заболевания крови

Первые симптомы миелоидного лейкоза характеризуются общим ухудшением самочувствия, слабостью, повышенной утомляемостью, одышкой, ухудшением аппетита. У пациентов плохая свёртываемость крови (раны или порезы на теле долго кровоточат), появляются синяки, наблюдается лихорадка.

История болезни при остром миелоидном лейкозе содержит жалобы на боли в суставах, увеличенные лимфатические узлы (их замечают в подмышечной области и в паховой зоне) и селезёнку. Дальнейшее развитие заболевания приводит к увеличению печени. Часто наблюдаются изменения в ротовой полости: припухлости дёсен, их повышенная ранимость и высокая кровоточивость.

Симптомы хронического миелоидного лейкоза долгое время отсутствуют, и только спустя годы начинают появляться такие же признаки, как и у острой формы, но не все сразу, а постепенно.

Изменяется цвет кожи, она становится бледной, часто с землистым оттенком. Становятся частыми инфекционные заболевания.

Пациентов беспокоит дискомфорт в области левого подреберья, повышенная ночная потливость, потеря веса, непереносимость высоких температур воздуха.

На поздних стадиях любой формы, когда поражение затрагивает головной мозг, появляются головные боли, припадки, снижение зрения (все это значительно ухудшает прогнозы на миелоидный лейкоз).

Необходимые для диагностики болезни процедуры

Первым проводится анализ крови, он покажет увеличенное количество лейкоцитов и пониженное содержание эритроцитов и тромбоцитов. Кроме общего, назначается цитогенетическое и биохимическое лабораторное исследование.

Также пациенту необходимо пройти:

- биопсию костного мозга;

- спинномозговую пункцию;

- биопсию лимфоузлов;

- КТ;

- рентген грудной клетки;

- МРТ (головного и спинного мозга).

Внимание! Программа диагностики составляется индивидуально, её задача — максимально уточнить диагноз (например, лейкоз хронический миелоидный сублейкемического варианта на 2 стадии или иной). Поэтому она может быть дополнена УЗИ и другими специальными процедурами.

Как лечат данное онкологическое заболевание

При острой форме показана интенсивная химиотерапия, для её проведения комбинируют разные препараты, а также методики лечения. Эффективной является пересадка костного мозга после уничтожения раковых клеток курсом химиотерапии. Нередко выбирают:

- трансплантацию стволовых клеток;

- лучевую терапию;

- переливание крови.

О шансах на выздоровление после лейкоза

Продолжительность жизни после хронического миелоидного лейкоза зависит от выбранной программы лечения, формы и стадии развития заболевания, состояния организма и возраста пациента. Несколько лет назад болезнь была неизлечимой, а сегодня благоприятный прогноз на лечение острого и хронического миелоидного лейкоза дается в среднем в 50% случаев.

Причины и лечение острого миелоидного лейкоза

Острый миелоидный лейкоз – злокачественное заболевание системы крови, сопровождающееся неконтролируемым размножением измененных лейкоцитов, снижением количества эритроцитов, тромбоцитов и нормальных лейкоцитов. Проявляется повышенной склонностью к развитию инфекций, лихорадкой, быстрой утомляемостью, потерей веса, анемией, кровоточивостью, образованием петехий и гематом, болями в костях и суставах. Иногда выявляются изменения кожи и припухлость десен. Диагноз устанавливается на основании клинических симптомов и данных лабораторных исследований. Лечение – химиотерапия, трансплантация костного мозга.

Острый миелоидный лейкоз

Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) – злокачественное поражение миелоидного ростка крови. Неконтролируемая пролиферация лейкозных клеток в костном мозге влечет за собой подавление остальных ростков крови. В результате количество нормальных клеток в периферической крови уменьшается, возникают анемия и тромбоцитопения. Острый миелоидный лейкоз является самым распространенным острым лейкозом у взрослых. Вероятность развития болезни резко увеличивается после 50 лет. Средний возраст пациентов составляет 63 года. Мужчины и женщины молодого и среднего возраста страдают одинаково часто. В старшей возрастной группе наблюдается преобладание лиц мужского пола. Прогноз зависит от вида острого миелоидного лейкоза, пятилетняя выживаемость колеблется от 15 до 70%. Лечение осуществляют специалисты в области онкологии и гематологии.

Причины острого миелоидного лейкоза

Непосредственной причиной развития ОМЛ являются различные хромосомные нарушения. В числе факторов риска, способствующих развитию таких нарушений, указывают неблагоприятную наследственность, ионизирующее излучение, контакт с некоторыми токсическими веществами, прием ряда лекарственных препаратов, курение и болезни крови.

Вероятность возникновения острого миелоидного лейкоза увеличивается при синдроме Блума (низкий рост, высокий голос, характерные черты лица и разнообразные кожные проявления, в том числе гипо- или гиперпигментация. кожная сыпь, ихтиоз.

гипертрихоз ) и анемии Фанкони (низкий рост, дефекты пигментации, неврологические расстройства, аномалии скелета, сердца, почек и половых органов).

Острый миелоидный лейкоз достаточно часто развивается у больных с синдромом Дауна. Прослеживается также наследственная предрасположенность при отсутствии генетических заболеваний. При ОМЛ у близких родственников вероятность возникновения болезни повышается в 5 раз по сравнению со средними показателями по популяции.

Самый высокий уровень корреляции выявляется у однояйцевых близнецов. Если острый миелоидный лейкоз диагностируется у одного близнеца, риск у второго составляет 25%. Одним из важнейших факторов, провоцирующих ОМЛ, являются заболевания крови. Хронический миелоидный лейкоз в 80% случаев трансформируется в острую форму болезни.

Кроме того, ОМЛ нередко становится исходом миелодиспластического синдрома.

Ионизирующее излучение вызывает острые миелоидные лейкозы при превышении дозы 1 Гр. Заболеваемость увеличивается пропорционально дозе облучения.

На практике имеет значение пребывание в зонах атомных взрывов и аварий на атомных электростанциях, работа с источниками излучения без соответствующих защитных средств и радиотерапия, применяемая при лечении некоторых онкологических заболеваний.

Причиной развития острого миелоидного лейкоза при контакте с токсическими веществами является аплазия костного мозга в результате мутаций и поражения стволовых клеток. Доказано негативное влияние толуола и бензола. Обычно ОМЛ и другие острые лейкозы диагностируются спустя 1-5 лет после контакта с мутагеном.

В числе лекарственных средств, способных провоцировать острые миелоидные лейкозы, специалисты называют некоторые препараты для химиотерапии, в том числе ингибиторы ДНК-топоизомеразы II (тенипозид, этопозид, доксорубицин и другие антрациклины) и алкилирующие средства (тиофосфамид, эмбихин, циклофосфамид, хлорамбуцил, кармустин, бусульфан).

ОМЛ также может возникать после приема хлорамфеникола, фенилбутазона и препаратов мышьяка. Доля лекарственных острых миелоидных лейкозов составляет 10-20% от общего количества случаев заболевания. Курение не только повышает вероятность развития ОМЛ, но и ухудшает прогноз.

Средняя пятилетняя выживаемость и продолжительность полных ремиссий у курильщиков ниже, чем у некурящих.

Классификация острого миелоидного лейкоза

Классификация острого миелоидного лейкоза по версии ВОЗ очень сложна и включает в себя несколько десятков разновидностей заболевания, разделенных на следующие группы:

- ОМЛ с типичными генетическими изменениями.

- ОМЛ с изменениями, обусловленными дисплазией.

- Вторичные острые миелоидные лейкозы, возникшие в результате лечения других заболеваний.

- Болезни с пролиферацией миелоидного ростка при синдроме Дауна.

- Миелоидная саркома.

- Бластная плазмацитоидная дендритноклеточная опухоль.

- Другие виды острого миелоидного лейкоза.

Тактика лечения, прогноз и продолжительность ремиссий при разных видах ОМЛ могут существенно различаться.

Симптомы острого миелоидного лейкоза

Клиническая картина включает в себя токсический, геморрагический, анемический синдромы и синдром инфекционных осложнений. На ранних стадиях проявления острого миелоидного лейкоза неспецифичны. Отмечается повышение температуры без признаков катарального воспаления, слабость, утомляемость, потеря веса и аппетита.

При анемии присоединяются головокружения. обморочные состояния и бледность кожных покровов. При тромбоцитопении наблюдаются повышенная кровоточивость и петехиальные кровоизлияния. Возможно образование гематом при незначительных ушибах.

При лейкопении возникают инфекционные осложнения: частые нагноения ран и царапин, упорные повторные воспаления носоглотки и т. д.

В отличие от острого лимфобластного лейкоза при остром миелоидном лейкозе отсутствуют выраженные изменения со стороны периферических лимфатических узлов. Лимфоузлы небольшие, подвижные, безболезненные. Иногда выявляется увеличение лимфатических узлов в шейно-надключичной области.

Печень и селезенка в пределах нормы или незначительно увеличены. Характерны признаки поражения костно-суставного аппарата. Многие больные острым миелоидным лейкозом предъявляют жалобы на боли различной степени интенсивности в области позвоночника и нижних конечностей.

Возможны ограничения движений и изменения походки.

В числе экстрамедуллярных проявлений острого миелоидного лейкоза – гингивит и экзофтальм. В отдельных случаях наблюдаются припухлость десен и увеличение небных миндалин в результате инфильтрации лейкозными клетками.

При миелоидной саркоме (составляет около 10% от общего количества случаев острого миелоидного лейкоза) на коже пациентов появляются зеленоватые, реже – розовые, серые, белые или коричневые опухолевидные образования (хлоромы, кожные лейкемиды).

Иногда при поражениях кожи обнаруживается паранеопластический синдром (синдром Свита), который проявляется воспалением кожных покровов вокруг лейкемидов.

В развитии острого миелоидного лейкоза выделяют пять периодов: начальный или доклинический, разгара, ремиссии, рецидива и терминальный. В начальном периоде острый миелоидный лейкоз протекает бессимптомно или проявляется неспецифической симптоматикой.

В периоде разгара токсический синдром становится более выраженным, выявляются анемический, геморрагический и инфекционный синдромы. В период ремиссии проявления острого миелоидного лейкоза исчезают. Рецидивы протекают аналогично периоду разгара.

Терминальный период сопровождается прогрессирующим ухудшением состояния больного и завершается летальным исходом.

Диагностика и лечение острого миелоидного лейкоза

Решающую роль в процессе диагностики играют лабораторные анализы. Используют анализ периферической крови, миелограмму. микроскопические и цитогенетические исследования. Для получения образца тканей выполняют аспирационную биопсию костного мозга (стернальную пункцию ).

В анализе периферической крови больного острым миелоидным лейкозом обнаруживается снижение количества эритроцитов и тромбоцитов. Количество лейкоцитов может быть как повышенным, так и (реже) пониженным. В мазках могут выявляться бласты.

Основанием для постановки диагноза «острый миелоидный лейкоз» становится обнаружение более 20% бластных клеток в крови либо в костном мозге.

Основой лечения острого миелоидного лейкоза является химиотерапия. Выделяют два этапа лечения: индукцию и консолидацию (постремиссионную терапию).

На этапе индукции выполняют лечебные мероприятия, направленные на уменьшение количества лейкозных клеток и достижение состояния ремиссии. На этапе консолидации устраняют остаточные явления болезни и предотвращают рецидивы.

Лечебную тактику определяют в зависимости от вида острого миелоидного лейкоза, общего состояния больного и некоторых других факторов.

Наиболее популярная схема индукционного лечения – «7+3», предусматривающая непрерывное внутривенное введение циторабина в течение 7 дней в сочетании с одновременным быстрым периодическим введением антрациклинового антибиотика в течение первых 3 дней.

Наряду с этой схемой в процессе лечения острого миелоидного лейкоза могут применяться другие лечебные программы.

При наличии тяжелых соматических заболеваний и высоком риске развития инфекционных осложнений в результате подавления миелоидного ростка (обычно – у больных старческого возраста) используют менее интенсивную паллиативную терапию.

Программы индукции позволяет добиться ремиссии у 50-70% пациентов с острым миелоидным лейкозом. Однако без дальнейшей консолидации у большинства больных наступает рецидив, поэтому второй этап лечения рассматривается, как обязательная часть терапии.

План консолидационного лечения острого миелоидного лейкоза составляется индивидуально и включает в себя 3-5 курсов химиотерапии. При высоком риске рецидивирования и уже развившихся рецидивах показана трансплантация костного мозга.

Другие методы лечения рецидивных ОМЛ пока находятся в стадии клинических испытаний.

Прогноз острого миелоидного лейкоза

Прогноз определятся разновидностью острого миелоидного лейкоза, возрастом больного, наличием или отсутствием миелодиспластического синдрома в анамнезе. Средняя пятилетняя выживаемость при разных формах ОМЛ колеблется от 15 до 70%, вероятность развития рецидивов – от 33 до 78%.

У пожилых людей прогноз хуже, чем у молодых, что объясняется наличием сопутствующих соматических заболеваний, являющихся противопоказанием для проведения интенсивной химиотерапии.

При миелодиспластическом синдроме прогноз хуже, чем при первичном остром миелоидном лейкозе и ОМЛ, возникшем на фоне фармакотерапии по поводу других онкологических заболеваний.