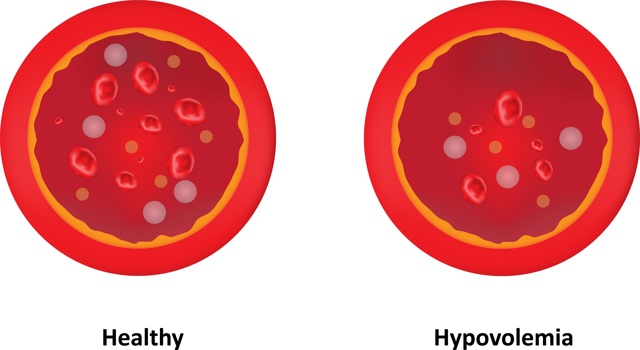

Гиповолемия — это патологическое состояние организма, которое возникает при значительной потере жидкости и электролитов. Соответственно, гиповолемический шок в обязательном порядке должен быть связан со снижением водно-солевого баланса.

Дегидратация возможна в результате утраты межтканевой жидкости или плазмы крови при значительной кровопотере, массивных ожогах, поносах, неукротимой рвоте. Лихорадочные состояния, длительное пребывание без воды в жарком климате тоже сопровождаются обезвоживанием.

Дети наиболее чувствительны к потере жидкости. У них гиповолемический шок наступает быстро при диспепсических и инфекционных диареях, в жарком помещении. В качестве первой помощи пострадавшим необходимо дать напиться.

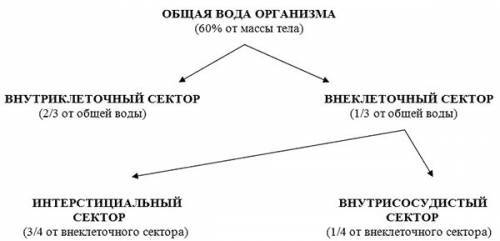

Значение жидкости в физиологии человека

Вода входит в состав всего комплекса жидкостей, омывающих органы и ткани. Она является основным компонентом крови, лимфы, спинномозговой и межтканевой жидкости, секрета слюнных желез, желудочного и других соков, вырабатываемых внутренними органами, слез, мочи.

Жидкость создает универсальную внутреннюю среду для существования клеток. Через нее осуществляется:

- питание и выведение шлаков;

- доставляются «приказы» из нервных и эндокринных центров;

- возбуждаются необходимые структуры мозга.

Велика роль жидкости в обеспечении обменных процессов. Все биохимические реакции проходят только в растворенном виде. Благодаря изменению количества воды в организме в соответствии с физиологическими запросами, поддерживается необходимая концентрация солей, электролитов, кислот и щелочей, биологических веществ, всего, что обеспечивает внутреннюю среду или гомеостаз.

Сохранность показателей гомеостаза гарантируется естественными тканевыми барьерами (кожей, слизистыми оболочками органов и сосудов). Равновесие может изменяться под воздействием регулирующих систем, но в очень узких пределах.

Поэтому по любым нарушениям в составе жидких сред можно судить о возникшей патологии. Уменьшение жидкости вызывает значительные изменения гомеостаза: одни вещества теряются вместе с водой, другие резко повышаются в концентрации. Патофизиологические нарушения могут касаться:

- клеточного состава крови;

- щелочного баланса;

- концентрации растворенных веществ.

От норм распределения воды в организме зависит функциональная способность систем

От норм распределения воды в организме зависит функциональная способность систем

Измененные условия становятся причиной многих заболеваний.

У человека об объеме жидкости удобно судить по показателю циркулирующей крови. Его вычисляют лабораторным путем. Снижение на 25% у здоровых людей хорошо компенсируется и не вызывает каких-либо существенных сдвигов гомеостаза. 90% крови находится в сосудистом русле, остальная часть депонирована в селезенке, костях. При необходимости она выбрасывается из запасников и восполняет потери.

Большие потери приводят к разной степени гиповолемии, при отсутствии компенсации и помощи — к гиповолемическому шоковому состоянию.

Какие причины вызывают гиповолемический шок?

Наиболее частыми причинами гиповолемического шока являются некомпенсированные потери:

- крови при массивных острых кровотечениях наружных или внутренних, вызванных травмой, оперативным вмешательством, скоплением в разных участках тела при переломах, на фоне гемофилии;

- плазмы — в случае распространенных ожоговых поверхностей, излияния в полость брюшины при перитоните, кишечной непроходимости, панкреатите, асците;

- изотонической жидкости — при часто повторяющейся рвоте, длительном поносе (например, в случае холеры, сальмонеллеза, гастроэнтеритов), с потом при высокой лихорадке, вызванной инфекционными заболеваниями с тяжелой интоксикацией.

При холере с рвотой и поносом теряется большое количество жидкости

При холере с рвотой и поносом теряется большое количество жидкости

Особое место занимает вариант депонирования (перераспределения) свободного объема крови в периферических капиллярах. Это характерно для сочетанных травм, некоторых инфекций. В таких случаях тяжесть состояния пациента обусловлена смешанными видами шока (гиповолемический + травматический + токсический) и поражающих факторов.

Что происходит в организме пострадавшего?

Патогенез шокового состояния при гиповолемии начинается с попыток организма самостоятельно прекратить потерю жидкости и компенсировать дефицит:

- из депо поступает запасной объем крови в общее русло;

- сужаются артериальные сосуды, направляющиеся к периферии (на руках и ногах) с целью задержать необходимое количество крови для мозга, сердца и легких.

Когда механизм компенсации истощается, спазм периферических сосудов заменяется полным параличом, потерей тонуса и расширением. Из-за этого большая часть крови переходит в конечности и возникает недостаточное снабжение кислородом жизненно важных органов, грубо нарушается гомеостаз, страдает обмен веществ.

Принято выделять 3 стадии (фазы) развития шока:

- Дефицитную — ведущим является возникновение острого дефицита жидкости, снижение объема крови, что приводит к падению венозного давления в центральных венах, снижению притока крови к сердцу. Жидкость из межтканевого пространства переходит в капилляры.

- Стимуляции симпатоадреналовой системы — рецепторы, контролирующие давление, сигнализируют в мозг и вызывают повышение синтеза катехоламинов (адреналин, норадреналин) надпочечниками. Они увеличивают тонус сосудистой стенки, способствуют спазму на периферии, росту частоты сокращений сердца и усилению ударного объема выброса. Действия направлены на поддержку артериального и венозного давления для кровообращения в жизненно важных органах за счет уменьшения притока крови к коже, мышцам, почкам, пищеварительной системе. При быстром лечении возможно полное восстановление кровообращения. Если период, благоприятный для неотложных вмешательств, упущен, то развивается полномасштабная картина шока.

- Собственно гиповолемический шок — продолжается падение объема циркулирующей крови, резко уменьшается поступление в сердце, легкие и мозг. Появляются признаки кислородной недостаточности всех органов, изменения метаболизма. От потери компенсаторной защиты первыми страдают кожные покровы, мышцы и почки, следом — органы, расположенные в брюшной полости, затем жизнеобеспечивающие.

Детально о механизмах развития шока и последствия для организма рассказано в этом видео:

Клинические проявления гиповолемического шока

Клиника гиповолемического шока определяется:

- общим объемом потери жидкости;

- скоростью кровопотери при геморрагическом шоке;

- возможностями организма к компенсации (связаны с возрастом, наличием хронических болезней, тренированностью).

Спортсмены и люди, длительно проживающие в жарком климате, условиях высокогорья, отличаются устойчивостью к потере крови и других жидкостей.

По симптомам можно судить о величине кровопотери и наоборот, врачи пользуются классификацией оценки состояния больного в зависимости от объема циркулирующей крови (ОЦК). Они приведены в таблице.

| Степень потери ОЦК в % | Гемодинамические признаки | Особенности проявления симптомов |

| до 15 | при подъеме с кровати частота ударов сердца увеличивается на 20 и более за минуту | в лежачем положении не определяются |

| 20–25 | артериальное давление снижается, но верхнее не ниже 100 мм рт. ст., пульс в пределах 100 – 110 в минуту | в лежачем положении артериальное давление нормальное |

| 30–40 | верхнее давление ниже 100 мм рт. ст., пульс нитевидный чаще 100 | кожа бледная, холодные руки и ноги, снижается выделение мочи |

| более 40 | артериальное давление резко снижено, пульс на периферических артериях не определяется | кожа бледная с мраморным оттенком, холодная на ощупь, нарушено сознание до степени коматозного состояния |

Обычные жалобы пациента на:

- головокружение,

- сонливость,

- одышку.

Состояние сознания может изменяться от заторможенности до периодов возбуждения. Дыхание поверхностное. При отсутствии неотложной медицинской помощи пациент впадает в кому. Смертельный исход наступает от остановки сердца.

Диагностика

В диагностике важно определить вид потери жидкости. При наличии или информации о кровотечении, рвоте, поносе, большой ожоговой поверхности симптомы сами указывают на первопричину патологических нарушений. Значительные трудности испытывает врач, если кровотечение внутреннее с неясной причиной.

Больной должен быть доставлен в стационар как можно быстрее. Здесь обязательно берут:

- анализы крови;

- определяется группа и резус фактор;

- ОЦК;

- мочу исследуют на удельный вес (показатель концентрации), белок и эритроциты.

Для выявления скрытых переломов проводятся рентгеновские снимки.

При подозрении на кровь в брюшной полости необходима лапароскопия.

На фоне лечения исследуется электролитный состав, щелочной баланс. Эти показатели важны для выбора растворов нужной концентрации и состава.

Геморрагический шок считается одним из видов гиповолемического. Практически важно определить величину кровопотери. Для этого существуют разные способы.

Расчет шокового индекса путем деления частоты пульса на верхнее давление: если в норме этот коэффициент составляет около 0,54, то при шоке — растет.

Для установления кровопотери при переломах у взрослого человека пользуются средними показателями в зависимости от вида:

- перелом бедренной кости — 1 л;

- костей голени — около 750 мл;

- плечевой — до 500 мл;

- тазовых костей — до 3 л.

Рентгенологи при исследовании органов грудной клетки примерно определяют количество излившейся крови в плевральные полости:

- если можно четко увидеть уровень жидкости — до 0,5 л;

- при затемнении полей легочной ткани — до 2л.

Осматривая пациента с подозрением на внутреннее кровотечение в брюшную полость, хирург ориентируется на симптом баллотирования жидкости. Это означает, что в полости находится не менее литра жидкости.

Лечение

Основной задачей лечения является:

- восстановление кровоснабжения сердца, мозга и легочной ткани, устранение их кислородной недостаточности (гипоксии);

- борьба с нарушением кислотно-щелочного баланса;

- возмещение потерянных электролитов, витаминов;

- нормализация кровоснабжения почек и суточного диуреза;

- симптоматическая поддержка функционирования сердца, мозга.

Легкие симптомы гиповолемии можно устранить медленным приемом обычной воды, а лучше слегка подсоленной. При высокой температуре, обильном потоотделении, поносе врачи рекомендуют больше пить чая, соков, компота, отваров трав. Исключается кофе, алкоголь, газированные напитки, влияющие на сосудистый тонус и поверхность желудка.

Стерильные одноразовые катетеры позволяют быстро наладить систему для переливания

Стерильные одноразовые катетеры позволяют быстро наладить систему для переливания

Алгоритм неотложной помощи включает начальные действия окружающих людей, способных оказать содействие пострадавшему.

Советуем вам почитать: Причины пониженных эритроцитов

Причины пониженных эритроцитов

- Лечебные мероприятия при гиповолемическом шоке должны начинаться с борьбы с кровотечением, если у пострадавшего имеется ранение: наложение жгута, тугое бинтование, иммобилизация поврежденного участка тела (не забыть зафиксировать время наложения жгута).

- Необходимо вызвать «Скорую помощь», а до ее прибытия обеспечить покой и неподвижность человека. При бессознательном состоянии лучше повернуть его на бок.

- Инфузионная терапия (внутривенное введение жидкости) начинается с достационарного этапа, врач «Скорой» ставит внутривенную систему и вводит физиологический раствор, содержащий минимум натрия. Для поддержки сердечной деятельности показаны небольшие дозы гликозидов.

- Госпитализиция осуществляется в зависимости от причины в отделение реанимации хирургического стационара или палату интенсивной терапии инфекционной больницы.

- В связи с необходимостью переливания большого объема жидкости пациенту ставят катетер в подключичную вену.

- Пока неизвестна группа крови пострадавшего, быстро капельно вводятся кровезаменители типа Полиглюкина или Реополиглюкина. Препараты представляют собой растворы декстранов.

- При большой кровопотере показано струйное вливание до 0,5 л одногруппной крови, плазмы, растворов Протеина или Альбумина.

- Для снятия периферического спазма сосудов вводят глюкокортикоиды внутривенно в большой дозировке.

- Показано дыхание кислородно-воздушной смесью через носовые катетеры.

Плановая терапия

К плановым мерам относят:

- коррекцию метаболического ацидоза с помощью растворов бикарбоната натрия (до 400 мл в сутки);

- во вливаемые растворы добавляют Панангин (препарат с калием и магнием).

Кровезаменители способны поддерживать биологические и физические свойства крови, понижать вязкость, улучшать кровообращение в сосудистой сети, поддерживать кровоток в почках

Кровезаменители способны поддерживать биологические и физические свойства крови, понижать вязкость, улучшать кровообращение в сосудистой сети, поддерживать кровоток в почках

Об эффективности мероприятий судят по:

- достаточной стабилизации уровня артериального давления;

- контролю за выделением мочи (диурезом).

Нормальным считается выделение по мочевому катетеру по 50–60 мл мочи за час. Если дефицит потери жидкости считается восполненным, а мочи выделяется недостаточно, необходима стимуляция Маннитолом (суточное медленное капельное введение не более 1л).

Измерение центрального венозного давления и повышение его до 120 мм вод. ст. позволяет убедиться в достигнутой стабилизации.

Особенности гиповолемического шока у детей

Важной особенностью детей в период новорожденности является:

- анатомическая и функциональная ограниченность системы кровообращения;

- вероятность незакрытия овального окна или артериального протока;

- недостаточность механизмов приспособления для обеспечения компенсации потери жидкости, даже снижение ОЦК на 10% способно привести к необратимым изменениям.

В патогенезе имеет место реакция на гипоксию и ацидоз в виде нарастания тонуса легочных артериол и повышенного давления в малом круге. На фоне открытого аортального протока происходит сброс крови в левые отделы сердца и резко уменьшается кровоснабжение в легочной ткани.

Основные причины гиповолемического шока у новорожденных — острая кровопотеря при:

- предлежании или отслойке плаценты;

- в результате разрыва пупочных сосудов;

- травме внутренних органов;

- внутричерепном кровоизлиянии.

У детей более старшего возраста к гиповолемии могут привести:

- пищевые отравления;

- гастроэнтериты инфекционной этиологии (сальмонеллез);

- недостаточный питьевой режим в жару.

Известность получил случай смерти ребенка, которого родители «забыли» в автомобиле

Известность получил случай смерти ребенка, которого родители «забыли» в автомобиле

К клиническим проявлениям у малышей возможно присоединение общего снижения температуры тела (гипотермии).

Грудничков для лечения помещают в кювез с нагревателем или предусматривают источник тепла рядом. Показана интубация трахеи и переход на искусственное дыхание.

Расчет необходимой жидкости проводят исходя из потребности в 20–30 мл на кг массы пациента. План терапии не отличается от лечения взрослых больных.

В лечении обязательно учитывается природа шока. Возможно, необходимо переливание крови, назначение антибактериальной терапии при инфекционных заболеваниях.

Противошоковые мероприятия проводят хирурги, травматологи, врачи ожоговых отделений, токсикологи, педиатры, инфекционисты и доктора других специальностей. В зависимости от этиологии возможны небольшие различия, но общие принципы одинаковы.

Гиповолемический шок

Состояние шока для организма является опасным. Ведь в таком случае происходит каскад важнейших изменений, которые могут очень негативно отразиться на состоянии больного. В данной статье хочется более подробно рассказать о том, что такое гиповолемический шок.

Что это?

В самом начале обязательно нужно разобраться с основным термином, который будет использован в статье. Итак, гиповолемический шок – это критическое и очень опасное состояние организма, которое возникает вследствие снижения объема циркулирующей крови.

Патогенез

Отдельно также надо рассказать о том, что происходит в моменты развития данного состояния. Итак, патогенез. Гиповолемический шок сопровождается следующими проблемами, которые могут возникать при данном состоянии:

- Во время снижения циркуляции крови клетки получают меньше нутриентов, что приводит к тому, что из них не выводятся продукты метаболизма.

- Снижение объема крови отражается на работе головного мозга, а также на функционировании других составляющих центральной нервной системы.

- Данная проблема также опасна для сердечнососудистой системы и иных важнейших систем организма.

- Возникновение шока сводится к трем основным проблемам: потере крови, потери жидкости организмом и перераспределению крови в микрокапиллярное русло.

Симптомы

Как можно понять, что человек находится в состоянии гиповолемического шока? На ранней стадии болезни могут наблюдаться следующие симптомы:

- Увеличенная частота сердечных сокращений, тахикардия.

- Давление может быть немного повышенным, но нередко остается в нормальном состоянии.

- Пульс человека может быть прыгающим.

- Могут быть кровянистые слизистые выделения.

- Слизистые оболочки человека будут бледными, также отмечается бледность кожных покровов.

Симптомы поздней стадии гиповолемического шока

Если же гиповолемический шок находится уже на поздней стадии, у пациента будут наблюдаться следующие симптомы:

- Брадикардия или тахикардия.

- Пульс будет слабым.

- Конечности будут холодными.

- Может быть гипотермия, т. е. переохлаждение организма.

- Количество мочи будет существенно меньшим (олигурия).

- Человек будет ощущать общую слабость.

- Также может наблюдаться депрессивное состояние или ступор.

Стадии

Существуют три основные стадии гиповолемического шока:

- Первая. Шок развивается вследствие кровопотери не более 25% от всего объема (максимум 1300 мл). Тут нужно сказать о том, что данная стадия является полностью обратимой. Вся симптоматика умеренная, выражена неярко.

- Вторая стадия (декомпенсированный шок). Также обратимая, развивается при потере 25-45% объема крови (максимум 1800 мл). Тут может нарастать тахикардия, артериальное давление изменяется. Также на данном этапе возникает одышка, холодный пот, беспокойное поведение.

- Третья стадия, необратимая. В таком случае больной теряет более 50% крови, примерно 2000-2500 мл. Тахикардия нарастает, артериальное давление снижается до критических показателей. Кожа при этом покрывается холодным потом, а конечности пациента становятся «ледяными».

Причины

Обязательно также нужно узнать, почему может возникать у человека гиповолемический шок. Причины этому бывают следующими:

- Травмы. Они могут как сопровождаться потерей крови, так и проходить без нее. Причиной может стать даже обширный ушиб, когда повреждаются мелкие капилляры. Из них плазма усиленно перемещается в ткани.

- Кишечная непроходимость. Она также может привести к значительному уменьшению объема плазмы в организме. В таком случае причиной становится растяжение кишечника, что блокирует кровоток и приводит к повышенному давлению в местных капиллярах. Это же приводит к тому, что жидкость отфильтровывается в просвет кишечника из капилляров и ведет к уменьшению объема плазмы.

- Огромная потеря жидкости и плазмы может происходить вследствие тяжелых ожогов.

- Опухоли нередко бывают причинами гиповолемического шока.

- Нередко также возникает гиповолемический шок при инфекционных заболеваниях кишечника. В таком случае происходит потеря жидкости, что существенно ухудшает состояние крови.

Возникать данное патологическое состояние может и вследствие иных причин. Однако здесь представлены самые распространенные и наиболее часто встречающиеся.

Первая помощь

Если у человека случился гиповолемический шок, неотложная помощь – вот что важно. Так, стоит помнить, что пострадавшему нужно оказать тот комплекс услуг, который не ухудшит состояние больного.

- В самом начале нужно полностью устранить причину шока. Так, придется остановить кровотечение, погасить горящую одежду или ткани организма, освободить защемленную конечность.

- Далее нужно внимательно проверить нос и рот пострадавшего. В случае необходимости оттуда нужно удалить все лишние предметы.

- Обязательно также нужно проверить наличие пульса, прослушать дыхание. На данном этапе может понадобиться непрямой массаж сердца или же искусственное дыхание.

- Обязательно нужно проследить, чтобы пострадавший правильно лежал. Так, его голова должна быть склонена набок. В таком случае язык не западет и пациент не сможет захлебнуться собственными рвотными массами.

- Если пострадавший находится в сознании, ему можно дать обезболивающее средство. Если нет травмы живота, также можно предложить больному горячий чай.

- Тело пострадавшего ничего не должно сковывать, всю одежду нужно ослабить. Особенно не должны сдавливаться грудная клетка, шея, область поясницы.

- Обязательно нужно следить за тем, чтобы пострадавший не перегрелся или не переохладился.

- Также нужно помнить о том, что пострадавшего нельзя оставлять одного. При данном состоянии категорически запрещается курить. Нельзя к пораженным местам прикладывать грелку.

Лечение

Если у человека возник гиповолемический шок, очень важно сразу же вызвать скорую помощь. Ведь оказать качественную помощь пострадавшему смогут только лишь специалисты. Далее нужно сделать все, чтобы состояние больного к приезду медиков не ухудшилось. Что же будут делать врачи, чтобы устранить проблему?

- Важной будет мощнейшая инфузионная терапия. Только так можно будет восстановить циркуляцию крови пациента. Для этого пациенту на первом этапе поставят удобный пластиковый катетер.

- В комплексном лечении огромнейшее значение имеют кровозаменители (особенно декстранты). Они надолго могут оставаться в крови и менять ее определенные свойства. Так, они разжижают кровь, поддерживают ее осмолярность. Данные препараты также являются очень важными для поддержания именно почечного кровотока.

- Нередко обязательным является переливание крови (струйное или капельное, исходя из необходимости). Вливают обычно 500 мл резус-совместимой крови, слегка подогретой (до 37 °С). Далее вливают такой же объем плазмы с альбумином или протеином.

- Если кровь имеет кислую реакцию (метаболический ацидоз), скорректировать данное состояние можно бикарбонатом (400 мл).

- Отлично помогает справиться с проблемой и хлорид натрия (или же раствор Рингера). Объем — до 1 литра.

- При шоке может возникать спазм периферических сосудов. Для этого вместе с кровезамещением пациентам нередко назначают курс глюкокортикостероидов (препарат «Преднизолон»). Также он помогает улучшить сократительную функцию миокарда.

- Рассматриваем далее гиповолемический шок, лечение проблемы. Обязательной также будет кислородотерапия. И это не только в случае массивной кровопотери, но и при поражениях тканей.

- Нужно также внимательно следить и за диурезом больного. Если с этим есть проблемы, может понадобиться проведение инфузионной водной терапии.

Приведение организма в норму после гиповолемического шока — процесс довольно-таки длительный. Большую часть времени пациент проведет в стационаре.

Гиповолемический шок

Гиповолемический шок – это патологическое состояние, обусловленное быстрым уменьшением объема циркулирующей крови. Проявляется снижением артериального давления, тахикардией, жаждой, тошнотой, головокружениями, предобморочными состояниями, потерей сознания и бледностью кожи. При потере большого объема жидкости расстройства усугубляются, следствием гиповолемического шока становятся необратимые повреждения внутренних органов и смерть. Диагноз выставляется на основании клинических признаков, результатов анализов и данных инструментальных исследований. Лечение – неотложная коррекция нарушений (внутривенные инфузии, глюкокортикоиды) и устранение причины развития гиповолемического шока.

R57.1 Гиповолемический шок

Гиповолемический шок (от лат. hypo – ниже, volume – объем) – состояние, возникающее вследствие быстрого уменьшения объема циркулирующей крови.

Сопровождается изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы и острыми нарушениями обмена: снижением ударного объема и наполнения желудочков сердца, ухудшением тканевой перфузии, гипоксией тканей и метаболическим ацидозом.

Является компенсаторным механизмом, призванным обеспечить нормальное кровоснабжение внутренних органов в условиях недостаточного объема крови. При потере большого объема крови компенсация оказывается неэффективной, гиповолемический шок начинает играть разрушительную роль, патологические изменения усугубляются и приводят к смерти больного.

Лечением гиповолемического шока занимаются реаниматологи. Лечение основной патологии, являющейся причиной развития этого патологического состояния, могут осуществлять травматологи-ортопеды, хирурги, гастроэнтерологи, инфекционисты и врачи других специальностей.

Гиповолемический шок

Существует четыре основных причины развития гиповолемического шока: безвозвратная потеря крови при кровотечениях; безвозвратная потеря плазмы и плазмоподобной жидкости при травмах и патологических состояниях; депонирование (скопление) большого количества крови в капиллярах; потеря большого количества изотонической жидкости при рвоте и диарее. Причиной безвозвратной потери крови может стать наружное или внутреннее кровотечение в результате травмы или оперативного вмешательства, желудочно-кишечное кровотечение, а также секвестрация крови в поврежденных мягких тканях или в области перелома.

Потеря большого количества плазмы характерна для обширных ожогов. Причиной потери плазмоподобной жидкости становится ее скопление в просвете кишечника и брюшной полости при перитоните, панкреатите и кишечной непроходимости.

Депонирование большого количества крови в капиллярах наблюдается при травмах (травматический шок) и некоторых инфекционных заболеваниях.

Массивная потеря изотонической жидкости в результате рвоты и/или диареи возникает при острых кишечных инфекциях: холере, гастроэнтеритах различной этиологии, стафилококковой интоксикации, гастроинтестинальных формах сальмонеллеза и т. д.

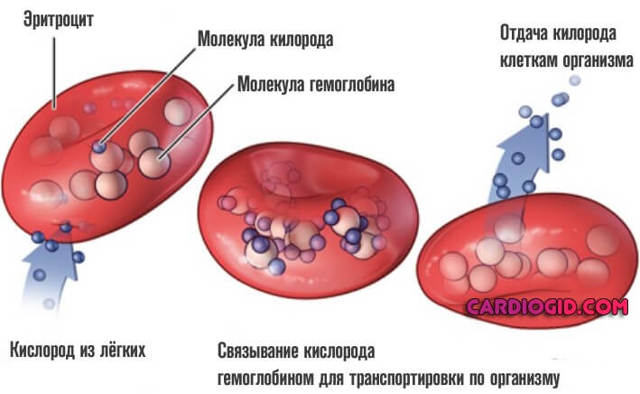

Кровь в организме человека находится в двух функциональных «состояниях». Первое – циркулирующая кровь (80-90% от всего объема), доставляющая кислород и питательные вещества к тканям. Второе – своеобразный запас, не участвующий в общем кровотоке. Эта часть крови находится в костях, печени и селезенке.

Ее функция – поддержание необходимого объема крови в экстремальных ситуациях, связанных с внезапной потерей значительной части ОЦК. При уменьшении объема крови происходит раздражение барорецепторов, и депонированная кровь «выбрасывается» в общий кровоток. Если этого оказывается недостаточно, срабатывает механизм, призванный защитить и сохранить головной мозг, сердце и легкие.

Периферические сосуды (сосуды, снабжающие кровью конечности и «менее важные» органы) сужаются, и кровь продолжает активно циркулировать только в жизненно важных органах.

Если недостаток кровообращения не удается скомпенсировать, централизация еще больше усиливается, спазм периферических сосудов нарастает.

В последующем из-за истощения этого механизма спазм сменяется параличом сосудистой стенки и резкой дилатацией (расширением) сосудов.

В результате значительная часть циркулирующей крови перемещается в периферические отделы, что ведет к усугублению недостаточности кровоснабжения жизненно важных органов. Эти процессы сопровождаются грубыми нарушениями всех видов тканевого обмена.

Выделяют три фазы развития гиповолемического шока: дефицит объема циркулирующей крови, стимуляция симпатоадреналовой системы и собственно шок.

- 1 фаза – дефицит ОЦК. Из-за дефицита объема крови уменьшается венозный приток к сердцу, снижается центральное венозное давление и ударный объем сердца. Жидкость, ранее находившаяся в тканях, компенсаторно перемещается в капилляры.

- 2 фаза – стимуляция симпатоадреналовой системы. Раздражение барорецепторов стимулирует резкое повышение секреции катехоламинов. Содержание адреналина в крови увеличивается в сотни раз, норадреналина – в десятки раз. Благодаря стимуляции бета-адренергических рецепторов увеличивается тонус сосудов, сократительная способность миокарда и частота сердечных сокращений. Селезенка, вены в скелетных мышцах, коже и почках сокращаются. Таким образом, организму удается поддержать артериальное и центральное венозное давление, обеспечить кровообращение в сердце и мозге за счет ухудшения кровоснабжения кожи, почек, мышечной системы и органов, иннервируемых блуждающим нервом (кишечника, поджелудочной железы, печени). В течение короткого промежутка времени этот механизм эффективен, при быстром восстановлении ОЦК следует выздоровление. Если же дефицит объема крови сохраняется, в дальнейшем на первый план выходят последствия продолжительной ишемии органов и тканей. Спазм периферических сосудов сменяется параличом, большой объем жидкости из сосудов переходит в ткани, что влечет за собой резкое снижение ОЦК в условиях начального дефицита количества крови.

- 3 фаза – собственно гиповолемический шок. Дефицит ОЦК прогрессирует, венозный возврат и наполнение сердца уменьшаются, АД снижается. Все органы, включая жизненно важные, не получают необходимого количества кислорода и питательных веществ, возникает полиорганная недостаточность.

Ишемия органов и тканей при гиповолемическом шоке развивается в определенной последовательности. Сначала страдает кожа, затем – скелетные мышцы и почки, потом – органы брюшной полости, а на заключительном этапе – легкие, сердце и мозг.

Для оценки состояния больного и определения степени гиповолемического шока в травматологии и ортопедии широко используется классификация американской коллегии хирургов.

- Потеря не более 15% ОЦК – если больной находится в горизонтальном положении, симптомы кровопотери отсутствуют. Единственным признаком начинающегося гиповолемического шока может быть увеличение ЧСС более, чем на 20 в мин. при переходе пациента в вертикальное положение.

- Потеря 20-25% ОЦК – незначительное снижение АД и учащение пульса. При этом систолическое давление не ниже 100 мм рт. ст., пульс не более 100-110 уд/мин. В лежачем положении АД может соответствовать норме.

- Потеря 30-40% ОЦК – снижение АД ниже 100 мм рт. ст. в положении лежа, пульс более 100 уд/мин, бледность и похолодание кожных покровов, олигурия.

- Потеря более 40% ОЦК – кожные покровы холодные, бледные, отмечается мраморность кожи. АД снижено, пульс на периферических артериях отсутствует. Сознание нарушено, возможна кома.

Клиническая картина шокового состояния зависит от объема и скорости кровопотери и компенсаторных возможностей организма, которые определяются рядом факторов, в том числе возрастом пациента, его конституцией, а также наличием тяжелой соматической патологии, в особенности заболеваний легких и сердца. Основными признаками гиповолемического шока являются прогрессирующие учащение пульса (тахикардия), снижение АД (артериальная гипотония), бледность кожи, тошнота, головокружения и нарушения сознания.

Диагноз и степень гиповолемического шока определяются на основании клинических признаков. Объем и перечень дополнительных исследований зависит от основной патологии. В обязательном порядке берутся анализы мочи и крови, определяется группа крови.

При подозрении на переломы выполняется рентгенография соответствующих сегментов, при подозрении на повреждение органов брюшной полости назначается лапароскопия и т. д.

До выхода из шокового состояния проводятся только жизненно важные исследования, позволяющие выявить и устранить причину гиповолемического шока, поскольку перекладывания, манипуляции и пр. могут негативно повлиять на состояние пациента.

Основная задача на начальном этапе терапии – обеспечить достаточное кровоснабжение жизненно важных органов, устранить дыхательную и циркуляторную гипоксию. Выполняют катетеризацию центральной вены (при значительном уменьшении ОЦК проводят катетеризацию двух или трех вен).

Пациенту с гиповолемическим шоком вводят декстрозу, кристаллоидные и полиионные растворы. Скорость введения должна обеспечить максимально быструю стабилизацию АД и его поддержание на уровне не ниже 70 мм рт. ст.

При отсутствии эффекта от перечисленных препаратов проводят инфузию декстрана, желатина, гидроксиэтилкрахмала и других синтетических плазмозаменителей.

Если гемодинамические показатели не стабилизируются, производят внутривенное введение симпатомиметиков (норэпинефрина, фенилэфрина, допамина). Одновременно выполняют ингаляции воздушно-кислородной смесью. По показаниям проводят ИВЛ.

После определения причины снижения ОЦК выполняют хирургический гемостаз и другие мероприятия, направленные на предотвращение дальнейшего уменьшения объема крови.

Корректируют гемическую гипоксию, производя инфузии компонентов крови и натуральных коллоидных растворов (протеина, альбумина).

Гиповолемический шок — симптомы, неотложная помощь и лечение

Содержание

Рассказать ВКонтакте Поделиться в Одноклассниках Поделиться в Facebook

Стремительная потеря объема циркулирующей крови может грозить серьезными нарушениями функционирования органов и систем вследствие неполноценного кровоснабжения тканей организма. Зачастую при оказании своевременной помощи врачам удается восстановить нормальное кровообращение и помочь пациенту.

Причины

Выделяют наружное и внутреннее кровотечения, оба состояния приводят к возникновению данного нарушения. Патогенез гиповолемического шока состоит в следующих причинах:

- необратимая потеря крови при кровотечениях разной природы и локализации;

- потеря плазмы при травмах и некоторых заболеваниях;

- накопление (депонирование) больших объемов крови в капиллярах;

- обезвоживание вследствие диареи, рвоты.

Стадии и степени

Как правило, выделяют четыре степени гиповолемического шока в зависимости от количества потерянной жидкости. Первая степень (потеря составляет до 15% от общего объема) характеризуется побледнением кожных покровов, не имеет конкретной клинической картины. Последняя, четвертая, степень диагностируется при потере более 40% жидкости, сопровождается частым слабым пульсом, падением систолического давления до 70 мм рт. ст.

Кроме того, различают несколько стадий патологии, каждая из которых сопровождается определенной клинической картиной. Три стадии гиповолемии:

- При компенсированном шоке происходит увеличение частоты сердечных сокращений, сужение сосудов. Это провоцирует выработку организмом определенных гормонов (альдостерон, вазопресин, ренин), которые способствуют задержке жидкости.

- Декомпенсированный (или прогрессирующий) шок характеризуется нарушением микроциркуляции крови, тромбозом сосудов, что приводит к кислородному голоданию тканей и гибели клеток.

- Необратимое состояние сопровождается полиорганной недостаточностью.

Симптомы

Клинические признаки состояния зависят от величины кровопотери, особенностей организма, сопутствующими патологиями. Гиповолемический синдром имеет следующие клинические проявления у детей и взрослых:

| Степень | Симптомы у детей | Симптомы у взрослых |

| Потеря составляет до 15% ОЦК (объема циркулирующей крови) | Побледнение кожных покровов, жажда, формирование дополнительных капилляров под кожей в области губ, ногтей, на лбу | Единственный возможный признак − увеличение частоты сердечных сокращений (тахикардия) |

| 20-25% | Резкая бледность кожи, снижение артериального давления, головокружение, рвота, понос | Учащение пульса, незначительное снижение артериального давления, расширенные зрачки |

| 30-40% | Сильное сердцебиение, тошнота из-за увеличения давления | Бледная кожа, понижение артериального давления ниже 100 мм рт.ст., учащение пульса свыше 100 ударов в минуту |

| Более 40% | Низкая температура конечностей, обмороки, понижение общей температуры тела на 1-2 градуса | Бледные, холодные кожные покровы, пульс на периферических сосудах не прослеживается, возможно спутанность сознания, кома |

Диагностика

Мероприятия, направленные на установление диагноза, сводятся к оценке клинической картины. Дополнительные исследования зависят от первичной патологии, которая стала причиной развития гиповолемии. Различают следующие методы диагностики:

- общий и биохимический анализы крови;

- анализ на свертываемость;

- магнитно-резонансная (МРТ) и компьютерная (КТ) томографии;

- эндоскопическое исследование (при подозрении на желудочно-кишечное кровотечение).

Неотложная помощь при гиповолемическом шоке

В условиях стремительной кровопотери важно оказать неотложную помощь больному до приезда скорой или быстро и аккуратно транспортировать его в медицинское учреждение.

Оказание помощи при внутреннем кровотечении направлено на остановку крови, поддержание состояния больного на стабильном уровне, правильную транспортировку в больницу. Этому способствуют следующие мероприятия:

- Обеспечение полного покоя пациенту.

- Охлаждение места источника кровопотери.

- При возможности — введение веществ, способствующих остановке кровотечения.

- Быстрая и аккуратная транспортировка больного в больницу.

Характер оказания доврачебной помощи при наружном кровотечении зависит от вида повреждения. Необходимые мероприятия:

- Как правило, наложение жгута выше места повреждения.

- Наложение стерильной повязки.

- При серьезных кровопотерях необходимо уложить пациента на спину без подушки (приподнять ноги), укрыть одеялом и дать сладкий чай.

Консервативная терапия

Лечение гиповолемического шока направлено на полноценное кровоснабжение жизненно важных органов, купирование кислородного голодания.

В ходе лечения выполняется катетеризация одной (центральной) или нескольких вен. Медикаментозная терапия проводится с помощью полиионных, кристаллоидных растворов, что обеспечивает максимально быструю стабилизацию артериального давления.

В случае если перечисленные средства не помогают справиться с кровопотерей, пациенту вводятся желатин, декстран и другие плазмозаменители. Кроме того, применяются следующие препараты:

- Полиглюкин и Реополиглюкин для восстановления центральной гемодинамики (цена от 83 рублей).

- Альбумин для укрепления каркаса плазмы (от 2334 рублей).

- Маннитол для детоксикации (от 45 рублей).

- Мезатон для поддержки тонуса сосудов (от 44 рублей).

- Панангин для устранения недостатка магния и кальция (от 150 рублей).

Хирургическое лечение

Проведение хирургического вмешательства допускается только в случае, если другие, менее кардинальные методы, не помогают справиться с утратой крови. Например, в акушерской практике существует такое понятие, как хирургический гемостаз. Суть данного метода заключается в выскабливании цервикального канала и полости матки. Особенности применяемой методики и сроки выполнения операции определяются в индивидуальном порядке с каждым пациентом.

Прогноз

Успешность мероприятий, направленных на восстановление потерянной жидкости, зависит от вида первичного заболевания, поскольку гиповолемия является только симптомом основной патологии. Кроме того, выживаемость пациента зависит от стадии и степени состояния, от наличия сопутствующих болезней (например, сахарного диабета).

Видео

Нашли в тексте ошибку?

Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Внимание! Информация, представленная в статье, носит ознакомительный характер. Материалы статьи не призывают к самостоятельному лечению. Только квалифицированный врач может поставить диагноз и дать рекомендации по лечению, исходя из индивидуальных особенностей конкретного пациента.

Причины, симптомы, лечение гиповолемического шока

Ряд факторов может вызывать резкое и выраженное уменьшение объема циркулирующей в организме крови, и такое нарушение провоцирует наступление гиповолемического шока. Это критическое состояние может провоцироваться разными причинами: массивной кровопотерей, безвозвратной утратой плазмы, передепонированием части крови в капилляры или приводящей к обезвоживанию рвотой или диареей.

В норме в организме человека присутствует определенный объем крови. Около 80-90% от общего объема является циркулирующей кровью, а 10-20% – депонированной. Первая часть выполняет функции крови, а вторая является своеобразным «запасом» и скапливается в селезенке, печени и костях.

Если значительная часть циркулирующей крови утрачивается, то происходит раздражение барорецепторов, и депонированная часть выходит в кровеносное русло. Такое «пополнение» помогает организму справляться с нехваткой крови, и сердце может нормально функционировать.

Если же объема депонированной крови оказалось недостаточно для пополнения кровяного русла (например, кровопотеря была очень массивной), то периферические сосуды резко суживаются, а кровь циркулирует только по центральным сосудам и доставляется в головной мозг, сердце и легкие. Другие органы начинают страдать от гипоксии и недостаточности кровообращения, у больного развивается гиповолемический шок, и при отсутствии своевременной помощи может наступить летальный исход.

По своей сути гиповолемический шок является компенсаторной реакцией. При определенных условиях он помогает организму справиться со снижением объема циркулирующей крови. Однако при невозможности полной компенсации шоковая реакция становится декомпенсированной и вызывает смерть больного.

В этой статье мы ознакомим вас с причинами, симптомами и методами лечения гиповолемического шока. Эта информация поможет вам вовремя распознать это критическое состояние и принять необходимые меры по его устранению.

Причины

Гиповолемия. Схематическое изображение

Гиповолемия. Схематическое изображение

Вызвать развитие гиповолемического шока могут четыре основные причины:

- массивное наружное или внутреннее кровотечение;

- утрата плазмы крови или ее жидкой части при различных патологических процессах или травмах;

- обезвоживание при выраженной рвоте или диарее;

- передепонирование значительного объема крови в капилляры.

Причинами кровопотери могут становиться массивные кровотечения, возникающие при тяжелых травмах, переломах, некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, дыхательной, мочеполовой системы и других органов.

Массивная потеря плазмы более характерна для обширных ожогов, а плазмоподобная жидкость может безвозвратно утрачиваться, скапливаясь в кишечнике, при кишечной непроходимости, перитонитах или остром приступе панкреатита.

Утрата изотонической жидкости провоцируется сильной рвотой или диареей, возникающей при кишечных инфекциях: сальмонеллезе, холере, стафилококковой интоксикации и пр. А при травматическом шоке и некоторых острых инфекциях значительная часть крови может депонироваться в капиллярах.

Механизм развития

В развитии гиповолемического шока выделяют три фазы:

- Под воздействием вышеописанных факторов объем циркулирующей крови снижается и к сердцу поступает меньший объем венозной крови. В результате его ударный объем и центральное венозное давление снижается. В организме запускаются компенсаторные механизмы, и часть межтканевой жидкости поступает в капилляры.

- Резкое уменьшение объема циркулирующей крови стимулирует симпатоадреналовую систему и провоцирует раздражение барорецепторов. В ответ на это увеличивается выработка катехоламинов, и уровень адреналина и норадреналина в крови существенно повышается. Под их воздействием периферические сосуды резко суживаются, а частота сердечных сокращений повышается. Такие изменения приводят к сокращению подачи крови к мышцам, коже и почти всем внутренним органам. Организм подобным образом пытается компенсировать дефицит крови, и она доставляется только к жизненноважным органам – сердцу, мозгу и легким. На протяжении непродолжительного времени такая защита оказывается эффективной, но длительная недостаточность кровообращения в других тканях и органах приводит к их ишемии и гипоксии. При быстром восстановлении объема крови после первой шоковой реакции наступает нормализация состояния. Если же этот объем не был быстро пополнен, то сужение периферических сосудов сменяется параличом, а объем циркулирующей крови уменьшается еще больше из-за перехода жидкой части крови в ткани.

- Эта стадия и является гиповолемическим шоком. Из-за постоянного снижения объема крови ее приток к сердцу становится меньшим, и артериальное давление снижается. Все органы начинают страдать от ишемии, и развивается полиорганная недостаточность. От недостатка крови ткани и органы страдают в следующей последовательности: кожа, мышцы скелета и почки, органы брюшной полости и, в последнюю очередь, сердце, мозг и легкие.

Можно сделать следующий вывод: гиповолемический шок может быть компенсированным и декомпенсированным. При компенсации степень уменьшения объема крови позволяет поддерживать нормальное кровоснабжение жизненноважных органов. Критическое уменьшение объема крови вызывает некомпенсированную шоковую реакцию, которая при отсутствии своевременного пополнения кровяного русла и реанимационных мероприятий быстро приводит к смерти пострадавшего.

Симптомы

Выраженность клинических симптомов при гиповолемическом шоке всецело зависит от объема и скорости утраты крови. Кроме этого, течение этого жизнеугрожающего состояния может зависеть и от ряда других дополнительных факторов: возраст, конституция пострадавшего и наличие у него тяжелых заболеваний (особенно сахарного диабета, патологий сердца, почек или легких).

Основные симптомы гиповолемического шока таковы:

- нарастающее учащение пульса и слабый пульс;

- гипотония;

- головокружение;

- сонливость;

- бледность с акроцианозом губ и ногтевых фаланг;

- тошнота;

- одышка;

- изменения сознания (от заторможенности до возбуждения).

При появлении признаков шока рекомендуется сразу вызвать бригаду «Скорой». Такая экстренность объясняется тем, что шок может прогрессировать, и устранить причины его развития и восполнить утраченную жидкость или кровь возможно только при помощи врача.

Длительное отсутствие достаточного объема крови в организме может вызвать:

- необратимые повреждения почек и головного мозга;

- сердечный приступ;

- гангрену конечностей;

- летальный исход.

Специалисты выделяют четыре степени тяжести гиповолемического шока.

I степень

Наблюдается при утрате не более 15% от объема циркулирующей крови. В таких случаях, если пострадавший лежит, то у него отсутствуют признаки кровопотери. Единственным ее симптомом может быть тахикардия, возникающая при переходе тела в вертикальное положение – частота пульса возрастает на 20 ударов.

II степень

Наблюдается при утрате 20-25% циркулирующей крови. У пострадавшего, находящегося в вертикальном положении, наблюдаются следующие симптомы кровопотери:

- гипотония (систолическое давление не ниже 100 мм рт. ст.);

- тахикардия (не более 100 ударов в минуту).

В горизонтальном положении тела показатели давления возвращаются в норму и общее самочувствие улучшается.

III степень

Наблюдается при утрате 30-40% циркулирующей крови. У больного появляется бледность, кожа становится прохладной на ощупь, снижается объем выделяемой мочи. Артериальное давление опускается ниже отметки 100 мм рт. ст., а пульс учащается до более 100-110 ударов в минуту.

IV степень

Наблюдается при утрате более 40% циркулирующей крови. У пострадавшего кожа становится бледной, мраморной и холодной на ощупь. Давление значительно снижается, а пульс на периферических артериях не прощупывается. Отмечается нарушение сознания (вплоть до комы).

Неотложная помощь

Гиповолемию I степени устраняют путем питья подсоленной воды либо специальных растворов для регидратации

Гиповолемию I степени устраняют путем питья подсоленной воды либо специальных растворов для регидратации

Легкие проявления гиповолемии могут устраняться приемом слегка подсоленной воды (выпивать ее следует медленно, небольшими глотками). При сильном поносе, рвоте или высокой температуре, вызывающей обильное потоотделение, больному следует пить как можно больше чая, морсов, соков, отваров или соляных растворов (Рингера, Регидрон и пр.). Немедленное обращение к врачу при таких гиповолемических реакциях так же является обязательным.

При выявлении более тяжелых признаков шока – значительное снижение давление, ослабление и учащение пульса, бледности и похолодания кожных покровов – необходимо вызвать «Скорую» и приступить к оказанию доврачебной неотложной помощи:

- Уложить пострадавшего на ровную поверхность, приподняв ноги примерно на 30 см. Обеспечить ему покой и неподвижность. Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, то для профилактики захлебывания рвотными массами голову необходимо повернуть набок.

- При подозрении на травму спины или головы воздержаться от перемещения больного или выполнять эти действия крайне бережно и аккуратно.

- При наружном кровотечении провести его остановку: иммобилизация конечности, давящая повязка или наложение жгута (обязательно указать время его наложения). При внутреннем кровотечении приложить к области его источника пузырь со льдом.

- При открытых ранах очистить их от видимых загрязнений, обработать антисептическим раствором и наложить повязку из стерильного бинта.

- Обеспечить оптимальный температурный режим. Пострадавший должен находиться в тепле.

Что делать нельзя

- Предлагать больному воду, чай или другие жидкости, т. к. их попадание в дыхательные пути может провоцировать удушье.

- Приподнимать голову, т. к. такое действие вызовет еще больший отток крови от головного мозга.

- Вынимать застрявшие в ране предметы (нож, прут, стекло и т. п.), т. к. такое действие может усилить кровотечение.

Медицинская помощь на догоспитальном этапе

После прибытия «Скорой» начинается выполнение инфузионной терапии, направленной на восполнение утраченной крови. Для этого вену больного пунктируют и вводят физиологический раствор, 5% раствор глюкозы, Альбумина или Реополиглюкина. Кроме этого, вводятся сердечные гликозиды, оказывающие поддержку сердечной деятельности, и другие средства для симптоматической терапии.

Во время транспортировки больного в стационар медики проводят постоянный контроль показателей артериального давления и пульса. Их измерение выполняется через каждые 30 минут.

Лечение

В зависимости от предварительного диагноза больного с гиповолемическим шоком госпитализируют в отделение реанимации лечебного учреждения хирургического профиля или в палату интенсивной терапии инфекционного отделения. После проведения диагностики, объем которой определяется клиническим случаем, принимается решение о необходимости хирургического лечения или составляется план консервативной терапии.

Цели лечения при гиповолемическом шоке направлены на:

- восстановление объема циркулирующей крови;

- нормализацию кровообращения головного мозга, легких, сердца и устранение гипоксии;

- стабилизацию кислотно-щелочного и электролитного баланса;

- нормализацию кровоснабжения почек и восстановление их функций;

- поддержку деятельности головного мозга и сердца.

Хирургическое лечение

Необходимость в проведении хирургической операции возникает при невозможности устранения причины утраты крови другими способами. Метод и сроки проведения вмешательства в таких случаях определяются клиническим случаем.

Консервативная терапия

Больного с гиповолемическим шоком госпитализируют в палату реанимации и интенсивной терапии

Больного с гиповолемическим шоком госпитализируют в палату реанимации и интенсивной терапии

После поступления в стационар и постановки предварительного диагноза для восстановления утраченной крови из вены больного выполняется забор крови для определения группы и резус-фактора. Пока этот показатель неизвестен, в подключичную вену устанавливают катетер или пунктируют 2-3 вены для вливания больших объемов жидкости и крови. Для контроля объема выводимой мочи и эффективности коррекции шокового состояния в мочевой пузырь вводится катетер.

Для восполнения объема крови могут применяться:

- кровезаменители (растворы Полиглюкина, Реополиглюкина, Альбумина, Протеина);

- плазма крови;

- одногруппная кровь.

Объем вводимых жидкостей определяется индивидуально для каждого пациента.

Для устранения ишемии, приводящей к кислородному голоданию тканей и органов, больному проводится оксигенотерапия. Для введения газовой смеси могут использоваться носовые катетеры или кислородная маска. В некоторых случаях рекомендуется искусственная вентиляция легких.

Для устранения последствий гиповолемического шока может быть показано введение следующих лекарственных препаратов:

- глюкокортикоиды – применяются в больших дозировках для устранения спазма периферических сосудов;

- раствор Натрия бикарбоната – для устранения ацидоза;

- Панангин – для устранения дефицита калия и магния.

Если показатели гемодинамики не стабилизируются, артериальное давление остается низким и по мочевому катетеру выделяется менее 50-60 мл мочи за 1 час, то для стимуляции диуреза рекомендуется введение Маннитола. А для поддержания деятельности сердца вводятся растворы Добутамина, Допамина, Адреналина или/и Норадреналина.

На устранение гиповолемического шока указывают следующие показатели:

- стабилизация показателей артериального давление и пульса;

- выведение мочи по 50-60 мл в час;

- повышение центрального венозного давления до отметки 120 мм вод. ст.

После стабилизации состояния больного назначается лечение, направленное на устранение заболевания, вызвавшего гиповолемический шок. Его план определяется данными диагностических исследований и составляется индивидуально для каждого больного.

Гиповолемический шок наступает при критическом снижении объема циркулирующей крови. Это состояние сопровождается уменьшением ударного объема сердца и снижением наполнения его желудочков.

В результате кровоснабжение тканей и органов становится недостаточным и развивается гипоксия и метаболический ацидоз.

Такое состояние пациента всегда требует немедленной медицинской помощи, которая может заключаться в проведении хирургической операции для остановки кровотечения и консервативной терапии, направленной на устранение причин и последствий шока.

Гиповолемия и гиповолемический шок: что это, симптомы и причины, неотложная помощь, лечение и последствия

Гиповолемия — это уменьшение функционального объема крови, циркулирующей в теле человека. Встречается чаще, чем может показаться. Но не всегда этот процесс нужно понимать буквально, как описано.

https://www.youtube.com/watch?v=erPzqxsHXf8

Формальное количество крови может быть в норме. Но, например в одном из случаев, падает концентрация плазмы, в другом же массово погибают эритроциты. Это также будет нарушением.

Симптоматика довольно ясная и очевидная для пациентов и врачей. Проблем с диагностикой не возникает, кроме некоторых, самых запутанных случаев. К счастью, встречаются они довольно редко.

Терапия обязательна всегда. Какая именно — нужно решать на месте, исходя из ситуации и ее сути. При должной своевременной и качественной помощи есть все шансы восстановиться и не стать жертвой осложнений.

Механизмы развития

Основу патологического процесса составляют три возможных случая. Они исчерпывают все существующие варианты.

Физическое падение количества крови

Типичная форма. Сопровождается, как и следует из описания, снижением объема циркулирующей в русле жидкой ткани. Почему подобное может произойти, понятно и без объяснений — обильные кровотечения.

Неважно, какой этиологии и типа. В любом случае, начинаются нарушения работы внутренних органов. Ткани и системы недополучают кислорода, полезных соединений.

Объем оставшейся крови физически не способен обеспечить потребности тела. Осложнения развиваются стремительно. Без качественной медицинской помощи велика вероятность того, что пациент погибнет.

Первичные мероприятия проводят на месте. Основные — в условиях стационара или же реанимационного отделения. Зависит от тяжести случая.

Гибель эритроцитов

Формально это тоже гиповолемия. Только снижается на абсолютный, а функциональный объем крови. Клеток, красных телец становится куда меньше, а они ответственны за перенос кислорода.

Без этих структур нормальное дыхание тканей невозможно. Снижения ОЦК (объема циркулирующей крови) при этом формально нет и количество плазмы достаточное.

Но ситуация явная, диагностика трудностей не представляет и с ходу дает понять что к чему. Терапия также строго стационарная. И желательно начинать лечение как можно быстрее. Все промедления играют против пациента.

Снижение количества жидкого компонента крови

Явление обратное описанному выше. На сей раз концентрация эритроцитов в норме, а вот плазмы становится существенно меньше.

В основном подобное встречается после обильной рвоты, сильного поноса. Вероятно и обезвоживания. Когда нет возможности восстановить объем жидкости.

Помимо того, что крови фактически становится меньше, так еще она густеет. Велика вероятность тромбозов и прочих опасных явлений.

Это основные механизмы развития патологического процесса. Все три встречаются часто. Сказать, какой из них лидер довольно трудно. Да и практического смысла в этом нет. Независимо от этиологии состояния, лечение необходимо и проводить его нужно в стационаре.

Виды нарушения

Классификация — предмет для отдельного, обширного обсуждения. Стоит кратко описать основные критерии, которые используют врачи.

Суть нарушения и его форма:

- Абсолютная гиповолемия. Сопровождается физическим падением объема циркулирующей жидкой ткани. О ней уже сказано ранее. Встречается при массивных кровотечениях, серьезных травмах и повреждениях. На фоне раковых заболеваний. Прочих патологических процессах. Восстановление возможно только в больнице. В основном проводят переливание.

- Относительная гиповолемия. Представляет собой не столь очевидный вариант. Физически количество крови не меняется. Но эритроцитов становится меньше. А значит, начинается тот же самый процесс, что при абсолютной форме. Кислород переносить попросту некому. Ишемические расстройства оказываются закономерным итогом. Метод терапии тот же самый. Лечение возможно только в стенах больницы. Поскольку за пациентом нужно постоянно присматривать.

Есть и более подробная классификация. Она основана на том же самом критерии, но представляет более пространный список форм:

- Полицитемическая разновидность. Характеризуется нормальным количеством форменных клеток, эритроцитов. При этом снижается объем жидкой фракции. Недостаток плазмы — состояние опасное. Поскольку начинаются не только ишемические процессы, но и сгущение крови. А там недалеко до тромбозов.

- Олигоцитемическая разновидность. Сопровождается обратным явлением. Количество плазмы в норме. А вот объем эритроцитов недостаточен. Это чревато ишемией, гипоксией тканей и прочими опасными последствиями. Необходимо лечение и как можно быстрее.

- Нормоцитемический тип (снижение ОЦК). Он же простой. Характеризуется физическим сокращением количества крови в организме. Проще говоря, падает концентрация и плазмы, и эритроцитов. Что понятно, учитывая суть явления.

Врачи используют классификацию по происхождению патологического процесса:

- Первичная гиповолемия, как и следует из названия, это форма, не обусловленная сторонними заболеваниями. К такой относится, например, физическое изменение количества крови в результаты травмы. Или объема плазмы и некоторые другие формы.

- Вторичный тип. Обусловлен сторонними процессами. Чаще всего, эндокринными заболеваниями. Например, распространенный виновник — патологии щитовидной железы. Сахарный диабет — несколько реже.

ОЦК — это не единственный критерий гиповолемии как может показаться. Встречаются и другие варианты. Диагностику и отграничение разновидностей лучше оставить на врача-специалиста.

Причины

Частично вопрос уже рассмотрен. Какие факторы непосредственно провоцируют расстройство:

- Обильное кровотечение. В контексте ситуации не важно, наружное или внутреннее. Суть в том, что количество крови падает физически. Это чревато стремительным развитием гипоксии, ишемии всего организма. Состояние крайне опасное. Терапия проводится в стационаре. Лечение подбирают по ситуации. Как правило, применяют сочетание переливания крови и назначением симптоматической коррекции.

- Рвота. Сильная, неукротимая. Когда человек теряет много жидкости вместе с отходящими массами. Подобная ситуация довольно редкая в клинической практике. Типичными провокаторами можно считать тяжелые инфекционные процессы. Например, холеру. Также острые критические отравления.

Чуть реже подобное встречается при токсикозе. Но это явный показатель аномального течения беременности. Обычно рвота куда слабее и не столь опасна.

В клинке нужно восстановить объем жидкости в организме (применяют капельные растворы), также устранить позывы. Для этого используют классические противорвотные, например, Церукал.

- Полиурия. Обильное мочеиспускание. Это не самостоятельное заболевание, а синдром. То есть комплекс проявлений, типичных для какого-либо отклонения. Особо часто встречается при несахарном диабете. Количество урины может достигать десятков литров. Без постоянного восполнения жидкости не миновать летального исхода.

Чуть проще обстоит дело с заболеваниями почек. Но не всегда. В зависимости от тяжести нарушения, возможны критические осложнения.

При сахарном диабете количество мочи может достигать 5-6 литров и это не предел. Все эти состояния опасны. Необходимо лечить их, а не саму полиурию. В симптоматической коррекции смысла мало.

- Шок. Обобщенное название синдрома. Характеризуется падением артериального давления, коллапсом, возможно коматозным состоянием. Организм не способен справиться с интенсивным фактором. Обычно внутренним. Будь то тяжелая травма, выраженный ответ иммунной системы (сильная аллергия) и прочие.

Концентрация крови остается нормальной, а вот количество форменных клеток серьезно страдает. Это дополнительный фактор риска.

Лечение проходит в реанимационном отделении. После устранения аномального состояния удается вернуть пациента в норму. Хотя некоторое время за ним присматривают и только потом выписывают.

- Сильная диарея. На фоне кишечных инфекций или, реже, интоксикаций. Особенно опасно это состояние, если человек не может быстро получить грамотную помощь. Необходимо устранить причину поноса. Применяются внутренние антисептические средства, антибиотики по потребности. Также показан специальный рацион. Далее действуют по обстоятельствам. Как правило, при своевременной коррекции удается избежать летальных и просто тяжелых последствий.

- Отмирание эритроцитов. Гемолиз. Встречается по самым разным причинам. От некоторых форм стрептококковой инфекции и до врожденных аномалий в системе кроветворения. Воздействуют на основной фактор, провоцирующий проблему.

- Применение некоторых лекарственных препаратов. Особенно часто — мочегонных. Ознакомиться с вероятными осложнениями, побочными эффектами можно в аннотации.

Для устранения состояния достаточно просто отказаться от препарата. Хотя в некоторых случаях это не так легко сделать. Имеет смысл пересмотреть схему терапии. Под контролем врача-специалиста. Самовольно отказываться от курса нельзя. Особенно, если есть основания для приема лекарства.

Это не полный список. Он отражает только определенную часть возможных диагнозов. Хотя как раз названные состояния и встречаются в основной массе случаев.

Симптомы

Клиническая картина хорошо заметна. Даже при незначительном гиповолемическом синдроме возникает группа специфических проявлений:

- Падение артериального давления. Из-за недостаточного количества крови в русле. Насколько сильно снижается показатель сказать трудно. Это зависит от индивидуальных реакций организма и объема оставшейся жидкой соединительной ткани.

- Слабость. Сонливость. Необычайно сильные. Исключающие любую активность. Пациент не способен ни перемещаться, ни тем более работать или выполнять дела по дому. Астенический синдром может некоторое время сохраняться и после восстановления. Это вариант клинической нормы. Вопрос решается отдыхом в тихих комфортных условиях. Ограничением любой активности. Физической и психической.

- Одышка. Это проявление ложной компенсации. Организм, все его структуры и системы недополучают кислорода. Отсюда попытки усилить дыхательную деятельность. Большого смысла в этом нет. Но легкие начинают функционировать активнее, что доставляет пациенту дополнительный дискомфорт.

- Бледность кожи — довольно характерное проявление гиповолемии. Обусловлена ослаблением периферического кровотока. Сосуды, лежащие неглубоко спазмируются. Что и становится причиной нарушения.

- Посинение (цианоз) носогубного треугольника. Закономерное продолжение предыдущего клинического проявления.

- Спутанность сознания. Возникает не всегда, но очень часто. Человек плохо ориентируется во времени, пространстве, не может ответить на простые вопросы. Присутствуют нарушения общего восприятия. Визуальных, звуковых стимулов. Это плохой знак. С большой вероятностью дело идет к гиповолемическому шоку. Нужна срочная медицинская помощь.

- Тахикардия. Рост количества сердечных сокращений в минуту. Обычно свыше 90 ударов. Также относится к компенсаторным механизмам. Тело пытается разгонять оставшуюся кровь более активно, чтобы хоть как-то обеспечить организм кислородом.

Это базовые клинические проявления. Но, когда расстройство усугубляется, все становится куда хуже.

Клиника гиповолемического шока

Симптоматика этого неотложного состояния несколько другая. Куда более тяжелая.

Характерные проявления:

- Критическое падение артериального давления. На минимальном уровне. Жизненные функции все еще поддерживаются, но это вопрос времени. Без качественной помощи больной с большой вероятностью, почти стопроцентной, погибнет. Самостоятельного регресса состояния не наблюдается. Спонтанное восстановление невозможно.

- Брадикардия. Типичный кардиальный признак гиповолемического шока. Организм уже не способен поддерживать форсированные темпы сердцебиения. Начинается обратный процесс. А значит и без того истощенные ткани получают еще меньше кислорода и полезных соединений. Это крайне опасно. Возможно отмирание органов. В том числе мозговых клеток, структур миокарда.

- Потеря сознания. Сначала неглубокая. Затем наступает сопор. А ему на смену приходит кома. Это закономерная последовательность. Из коматозного состояния вывести пациента непросто. В некоторых случаях вообще невозможно. Поэтому медицинская помощь нужна сразу же. Счет идет на минуты.

- Поверхностное, слабое дыхание. В некоторых случаях едва фиксируется с использованием стетоскопа.

Гиповолемический шок — это неотложное, смертельно опасное состояние, характеризующееся быстрым сокращением объема циркулирующей крови. Само оно не проходит никогда.

При этом порог для развития расстройства у всех разный. Многое зависит от адаптивности и выносливости организма.

Неотложная помощь и дальнейшее лечение

Неотложная помощь при гиповолемическом шоке включает базовые мероприятия, которые проводят на месте:

- Вводят альбумины для частичного поддержания состояния организма. Белки без прочих медикаментов не дадут достаточного эффекта.

- Используют инфузионные растворы. Для физического восстановления количества жидкости. Применяют, например, разведенный сульфат магния или хлорид натрия, хорошо всем известный как физраствор.

- Подают искусственный кислород. Для сохранения хотя бы минимального газообмена.

Далее задача заключается в транспортировке. Основные мероприятия начинают после поступления больного в стационар.

В медицинском учериждении показаны более обширные процедуры:

- Вливание плазмы. Жидкой фракции крови. В некоторых случаях этого недостаточно.

- Тогда дополнительно вводят эритроцитарную массу.

- В обязательном порядке, если того требует ситуация, устраняют источник кровотечения (травму или дефект).

- Для нормализации артериального давления применяют дополнительные средства. Но это нужно не всегда.

После того, как пациент выходит из критического состояния, первую помощь можно считать оконченной. Начинается восстановительное лечение. Используют разные препараты: антибиотики, противовирусные, средства от воспаления и другие.

Основная задача — устранить виновника нарушения. Взять под контроль диабет, нормализовать отхождение мочи, концентрацию гормонов щитовидки и пр.

Это уже специальные вопросы. Они требуют отдельного рассмотрения.

Внимание:

Борьбу с патологическими процессами лучше оставить на профильных специалистов: эндокринологов и прочих.

Возможные последствия

Основных осложнения два: это кома и летальный исход. Оба развиваются при тяжелых формах расстройства. В более же легких случаях, организм страдает от постоянного пагубного влияния. Силы подтачиваются изнутри. Если проблема существует давно, вероятны следующие нарушения:

- Ишемические процессы в мозге. Чреваты инсультом.

- Недостаточное обеспечение сердца кислородом. Высок риск инфаркта. А на ранних стадиях — ИБС, стенокардии.

- Нарушение интеллектуальных способностей.

- Тяжелый астенический синдром с усталостью и слабостью.

Прогнозы

Туманные. При должной помощи или, если патологический процесс сравнительно легко протекает — положительные. Но в любой момент может произойти декомпенсация.

Куда хуже перспективы при тяжелых травмах. Хотя и тут все неоднозначно и зависит от момента начала терапии.

Гиповолемия — синдром, присущий множеству опасных состояний. Лечить нужно не его. Основные силы стоит направить на борьбу с первоисточником. И сделать это необходимо так быстро, как только возможно. В таком случае есть все шансы на восстановление без последствий.

Первая помощь при гиповолемическом шоке и методы его лечения

При существенной потере крови или сильном обезвоживании происходит сбой в компенсаторных реакциях организма, развивается гиповолемический шок. Это состояние характеризуется нарушением всех жизненно важных функций: уменьшается кровообращение, ослабляется дыхание, страдает обмен веществ. Недостаток жидкости в кровеносном русле особенно опасен для детей, пожилых людей и лиц с хроническим обезвоживанием из-за неправильного лечения диабета, гипертонии, заболевания почек.

Гиповолемия в большинстве случаев может быть скомпенсирована, если больному оказана грамотная первая помощь, и он вовремя доставлен в больницу. Но бывают случаи, когда остановить потери жидкости оказывается невозможно, тогда гиповолемический шок заканчивается летально.

Причины развития осложнения

Сущность понятия «гиповолемический шок» заключена в самом его названии. Гиповолемия (hypovolaemia) в точном переводе – недостаток (hipo-) объема (volume) крови (haima). Термин «шок» означает удар, потрясение. Таким образом, гиповолемический шок – это острое последствие дефицита крови в сосудах, приводящее к нарушению работы органов и разрушению тканей.

По международной классификации патология отнесена к рубрике R57, код по МКБ-10 у – R57.1.

- Причины снижения объема крови делятся на геморрагические (вследствие кровопотери) и дегидратационные (из-за обезвоживания).

- Перечень наиболее частых причин гиповолемического шока:

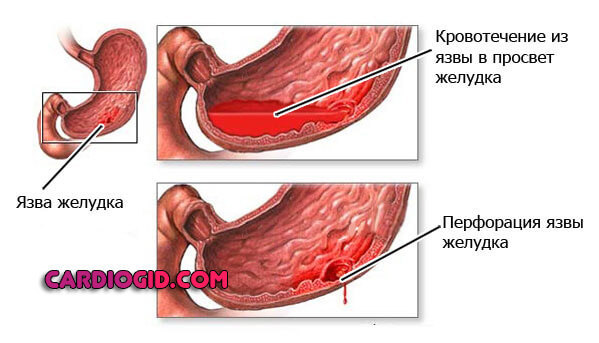

- Кровотечения в органах пищеварительной системы. Их причины:

- язва желудка;

- воспаления кишечника разной этиологии;

- варикоз вен пищевода из-за болезней печени или сдавления воротной вены опухолью, кистой, камнями;

- разрыв стенки пищевода при проходе инородных тел, из-за химических ожогов, при сдерживании позывов к рвоте;

- новообразования в желудке и кишечнике;

- аорто-дуоденальная фистула — свищ между аортой и 12-перстной кишкой.

Список остальных причин:

- Наружные кровотечения из-за повреждения сосудов. В этом случае гиповолемический шок часто сочетается с травматическим.

- Внутренние кровотечения из-за переломов ребер и таза.

- Потери крови из других органов: разрыв или расслаивание аневризмы аорты, разрыв селезенки по причине сильного ушиба.

- Генитальные кровотечения у женщин при беременности и в родах, разрывы кист или яичника, опухоли.

- Ожоги приводят к выделению плазмы на поверхность кожи. Если повреждена большая площадь, потери плазмы вызывают обезвоживание и гиповолемический шок.

- Дегидратация организма из-за сильной рвоты и диареи при инфекционных заболеваниях (ротавирусе, гепатите, сальмонеллезе) и отравлениях.

- Полиурия при диабете, болезнях почек, использовании мочегонных средств.

- Острые гипертиреоз или гипокортицизм с диареей и рвотой.

- Хирургическое лечение с высокой кровопотерей.

Может наблюдаться и сочетание нескольких причин, каждая из которых в отдельности не привела бы к гиповолемическому шоку. Например, при тяжелых инфекциях с длительно высокой температурой и интоксикацией шок может развиться даже из-за потери жидкости с потом, особенно если организм ослаблен другими болезнями, а больной отказывается или не может пить. И наоборот, у спортсменов и людей, привыкших к жаркому климату и низкому атмосферному давлению, нарушение начинает развиваться позже.

Дополнительно: Как оказать первую помощь при инсулиновом шоке

Патогенез гиповолемического шока

Вода – неотъемлемый компонент всех жидких сред организма – крови, лимфы, слез, слюны, желудочных соков, мочи, меж- и внутриклеточной жидкости. Благодаря ей происходит доставка кислорода и питания к тканям, удаляются ненужные продукты обмена, проходят нервные импульсы, происходят все химические реакции. Состав и объем жидкостей стабилен и постоянно контролируется регулирующими системами. Именно поэтому причину недомоганий у человека можно обнаружить путем лабораторных анализов.

Если уровень жидкости в организме снижается, одновременно падает и объем крови в сосудах. Для здорового человека потеря не более четверти циркулирующей крови не опасна, ее объем быстро восстанавливается сразу после того, как будет восполнена нехватка воды. При этом постоянство состава жидкостей организма не нарушается благодаря механизмам саморегуляции.

Когда теряется 10% крови, начинается работа организма по компенсации гиповолемии: в сосуды поступает запас крови, хранящийся в селезенке (около 300 мл), падает давление в капиллярах, благодаря чему жидкость из тканей поступает в кровоток. Активизируется выброс катехоламинов.

Они сужают вены и артерии, чтобы сердце могло нормально наполняться кровью. В первую очередь она поступает в мозг и легкие. Кровоснабжение кожи, мышц, системы пищеварения, почек происходит по остаточному принципу. Чтобы сохранить влагу и натрий, уменьшается мочеиспускание.

Благодаря этим мерам давление сохраняется в норме или падает на короткое время при резкой смене позы (ортостатическая гипотония).

Когда потери крови достигают 25%, механизмы саморегуляции оказываются бессильны. При отсутствии лечения тяжелая гиповолемия становится причиной гиповолемического шока. Уменьшается выброс крови сердцем, падает давление, искажается метаболизм, повреждаются стенки капилляров и другие клетки организма. Из-за кислородного голодания возникает недостаточность всех органов.

Симптоматика и признаки

Выраженность симптомов шока зависит от скорости потери жидкости, компенсаторных способностей организма и снижения объема крови, циркулирующей в сосудах. При слабом кровотечении, длительно нарастающем обезвоживании, в пожилом возрасте признаки гиповолемического шока первое время могут отсутствовать.

Симптомы при разной степени кровопотери:

| Недостаток крови, % от первоначального объема | Степень гиповолемии | Симптомы | Диагностические признаки |

| ≤ 15 | легкая | Жажда, тревога, признаки кровотечения или обезвоживания (см. ниже). На этой стадии симптомы шока могут отсутствовать. | Возможно учащение пульса более чем на 20 ударов при подъеме с постели. |

| 20-25 | средняя | Частое дыхание, испарина, липкий пот, тошнота, головокружение, небольшое снижение мочевыделения. Лежа признаки шока выражены меньше. | Низкое давление, систолическое ≥ 100. Пульс выше нормы, около 110. |

| 30-40 | тяжелая | Из-за оттока крови кожа становится бледной, губы и ногти синеют. Конечности и слизистые холодные. Появляется одышка, растут беспокойство и раздражительность. Без лечения симптомы шока быстро усугубляются. | Снижение выделения мочи до 20 мл в час, верхнее давление < 100, пульс > 110, плохо прощупывается. |

| > 40 | массивная | Кожа бледная, холодная, неравномерно окрашена. Если надавить пальцем на лоб больного, светлое пятно сохраняется больше 20 секунд. Сильная слабость, сонливость, нарушение сознания. Больному требуется интенсивная терапия. | Пульс > 120, на конечностях его обнаружить не удается. Мочеиспускание отсутствует. Систолическое давление < 80. |

Наружные кровотечения не заметить сложно, а вот внутренние часто диагностируют, когда уже развился гиповолемический шок.

Заподозрить потерю крови из внутренних органов можно по следующим признакам:

- тошнота, рвота кровью, черный кал при излиянии крови в желудок и пищевод;

- вздутие живота;

- кашель с кровью при легочном кровотечении;

- боль в груди;

- алые сгустки в моче;

- вагинальное кровотечение во время менструации больше 10 дней или гораздо обильнее обычного.

Симптомы обезвоживания: уменьшение упругости кожи, при надавливании на нее светлый след долго не исчезает, если защипнуть кожу на тыльной стороне ладони, она не разглаживается сразу. Сохнут слизистые. Появляется головная боль.

Диагностические мероприятия

После доставки в стационар у больного с подозрением на гиповолемический шок сразу же берут кровь, определяют ее группу и резус, проводят лабораторные исследования ее состава, включая гематокрит и относительную плотность. Чтобы подобрать необходимое лечение, исследуют состав электролитов и pH крови.

Если причина шока не ясна, проводят исследования для ее выявления:

- Рентген при подозрении на переломы.

- Катетеризация мочевого пузыря, если есть вероятность повреждения мочевыделительной системы.

- Эндоскопия, чтобы исследовать желудок и пищевод.

- УЗИ органов малого таза, чтобы выявить источник вагинального кровотечения.