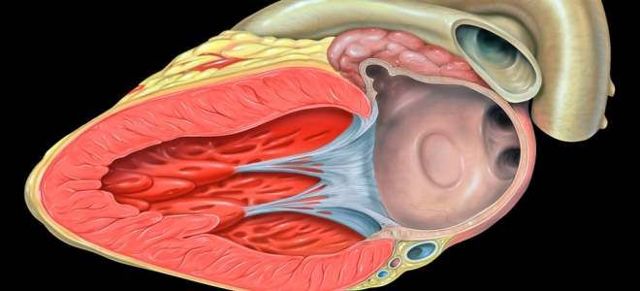

Инфекционный эндокардит – воспаление инфекционной природы, характеризующееся поражением преимущественно клапанов сердца, эндокарда и крупных кровеносных сосудов. Заболевание часто протекает по типу сепсиса, с токсическим поражением органов и часто вызывает осложнения.

Инфекционный эндокардит – патогенез

В большинстве случаев заболевание провоцируется патогенными микроорганизмами, поэтому его еще именуют как бактериальный эндокардит. Проникновение микробов к сердцу происходит гематогенным путем из других очагов.

Среди основных патогенетических факторов развития инфекционного эндокардита врачи выделяют:

- повреждения эндокарда различной природы;

- бактериемию;

- адгезию и дальнейшее размножение патогенных микроорганизмов на сердечных клапанах;

- ослабление защитных сил организма;

- развитие сердечной недостаточности;

- системная воспалительная реакция организма.

Инфекционный эндокардит – классификация

Существует несколько типов классификации заболевания. Однако, чтобы охарактеризовать воспаление эндокарда, в своей практике кардиологи используют следующие типы деления заболевания:

1. В зависимости от клинической картины:

- острый эндокардит;

- подострый;

- затяжной.

2. По клинико-морфологическим формам:

- первичный инфекционный эндокардит – развивается на интактных клапанах сердца;

- вторичный ИЭ – развивается на фоне присутствующей патологии сердечных клапанов как результат ревматического или атеросклеротических поражений.

3. По этиологии:

- стрептококковый;

- стафилококковый;

- энтерококковыйи др.

Инфекционный эндокардит – причины

Как утверждают врачи, диагностирующие эндокардит, причины заболевания разнообразны. При этом характер патологических факторов различается в зависимости от типа инфекционного эндокардита. Основным нарушением, которое зачастую выступает пусковым механизмом для развития патологии, является повреждение эндокарда турбулентным кровотоком при врожденных и приобретенных пороках сердца.

Первичный инфекционный эндокардит

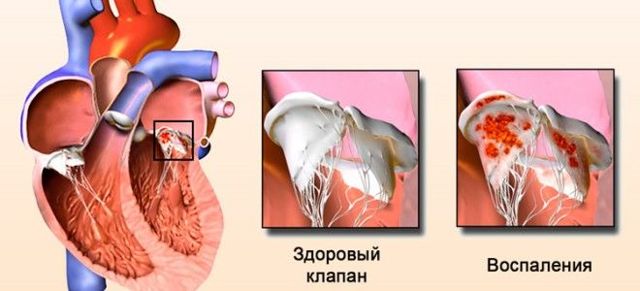

В качестве патологического фактора первичного инфекционного эндокардита выступают бактерии, микроорганизмы. При массивной бактеремии они оседают на поверхности сердечных клапанов, приводя к развитию заболевания. Эти изменения влекут за собой инфильтрации клеточными элементами, отложением фибрина по типу бородавок или полипов – полипозно-язвенный эндокардит.

В большинстве случаев адгезии микробов на поверхности эндокарда способствуют предшествующие поражения сердца, перенесенные хирургические вмешательства на сердце.

В качестве патогенов выступают следующие типы бактерий:

- стафилококки;

- энтерококки;

- грибки;

- стрептококки.

Вторичный инфекционный эндокардит

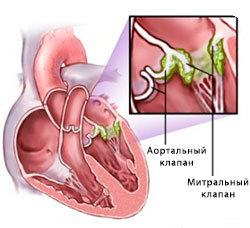

Вторичные формы развиваются на основе имеющихся поражений сердца. Так, инфекционный эндокардит митрального клапана является следствием наличия пролапса с выраженной его недостаточностью. Среди других возможных причин вторичного эндокардита:

- гипертрофическая кардиомиопатия;

- пороки сердца (коарктация аорты);

- снижение иммунных сил организма;

- длительное применение центральных венозных катетеров;

- наличие внутрисердечных электродов.

Инфекционный эндокардит – симптомы

В большинстве случаев врачам не удается выявить на ранней стадии эндокардит: симптомы заболевания начинают проявляться спустя две недели после инфицирования. При этом клиническая картина заболевания разнообразная – от стертых признаков до острой сердечной недостаточности при быстром разрушении створок.

Среди общих признаков, указывающих на возможный инфекционный эндокардит:

- температура тела 38–39 градусов;

- озноб;

- ночной пот;

- отсутствие аппетита;

- рвота;

- тошнота;

- быстрое снижение массы тела;

- боли в суставах.

Первые признаки инфекционного эндокардита подострой формы могут появляться в течение 2–6 недель с момента инфицирования. Данный вариант заболевания возникает при маловирулентном возбудителе: стрептококки, эпидермальный стафилококк. Ввиду таких особенностей подострая форма отличается большим разнообразием и степенью выраженности симптоматики патологического процесса.

Среди частых форм проявления болезни:

Острый инфекционный эндокардит

Для инфекционного эндокардита характерно развитие сепсиса с первичной локализацией инфекции на клапанах сердца.

Из особенностей острого инфекционного эндокардита врачи выделяют:

- инфекционно-токсический синдром с развитием шока;

- быстрое разрушение клапанов сердца с образованием пороков;

- сердечная недостаточность;

- тромбоэмболия;

- формирование гнойных метастазов в различных тканях и органах.

Хронический инфекционный эндокардит

Хронический бактериальный эндокардит развивается в результате длительного пребывания в организме очага воспаления. Клиническая картина этой формы патологии отличается большим разнообразием и складывается из следующих симптомов:

- инфекционно-септическая интоксикация;

- сердечная недостаточность;

- поражение висцеральных органов.

Центральное место занимает поражение сердца и сосудов. Однако развернутая клиника наблюдается не сразу, а набор клинических симптомов разнообразен:

- почечный;

- анемический;

- коронарный;

- спленомегалический;

- церебральный;

- безлихорадочный;

- полиартрический.

Осложнения инфекционного эндокардита

Длительное отсутствие явной симптоматики нарушения обуславливает высокую частоту развития осложнений. Среди основных стоит отметить следующие:

- Сердечная недостаточность. Воспаление митрального клапана приводит к недостаточному выбросу крови. На фоне негативного процесса развивается дисфункция миокарда, которая провоцирует инфаркт или миокардит.

- Острая почечная недостаточность – возникает у 30% пациентов, прогноз неблагоприятный.

- Ревматические осложнения. Костно-мышечные симптомы, боль в суставах, миалгия, боли в спине нередки при эндокардитах инфекционного происхождения.

- Неврологические патологии. Развиваются у 40% больных с диагнозом инфекционный эндокардит. Причиной подобных отклонений становятся эмболии.

Клинические проявления имеют широкий спектр и включают в себя:

- ишемический и геморрагический инсульт;

- латентную церебральную эмболию;

- абсцесс головного мозг, менингит;

- токсическую энцефалопатию.

Диагностика эндокардита

Даже если все симптомы указывают на инфекционный эндокардит, диагноз выставляется только после проведения комплексного обследования пациента. Оно включает в себя лабораторные и инструментальные методы исследования. Среди таковых:

- Посевы крови – осуществляются перед началом антибиотикотерапии.

- Серологические исследования – назначают при подозрении на следующие типы возбудителя: Brucella, Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Legionella, Chlamydia.

- ТТ-ЭхоКГ.

- ЭКГ.

- МРТ (высокая чувствительность при определении инсультов в сравнении с КТ).

- Радиоизотопное исследование.

- Многослойная КТ (определяет имеющиеся околоклапанные измения: шунты, абсцессы, псевдоаневризмы).

Инфекционный эндокардит – лечение

Как лечить эндокардит, какие препараты использовать – врачи определяют исходя из характера причины, спровоцировавшей заболевание. Основу терапии составляет лечение антибиотиками. Главным условием успешной антибиотикотерапии является раннее ее начало, до проявления клинических признаков.

Главными медицинскими принципами при этом являются:

- опережение;

- альтернативная септическая настороженность;

- диспансерное наблюдение за пациентами группы риска.

Сама же антибактериальная программа лечения нередко дополняется такими хирургическими манипуляциями, как:

- удаление инфицированных тканей;

- очистка и последующее дренирование паравальвулярной инфекции;

- реконструкция поврежденного клапана;

- замена сердечного клапана;

- удаление источника эмболии.

Инфекционный эндокардит – клинические рекомендации

Как отмечалось выше, основой медикаметозного лечения является антибактериальная терапия.

Существуют определенные требования, выполнение которых позволяет быстро ликвидировать эндокардит – клинические рекомендации:

- Раннее начало терапии (промедление с началом лечения антибиотиками на 2–8 недель от начала болезни снижает выживаемость пациентов в 2 раза).

- Применение максимальных суточных дозировок с парентеральным одновременным введением 2-3 препаратов.

- Курс лечения антибиотиками должен длиться не меньше 4–6 недель при своевременном начале и 8–10 недель при позднем.

- Определение invitro-чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, определение минимальной подавляющей концентрации.

- Постоянная коррекция дозировок и интервалов введения антибиотиков в зависимости от состояния выделительной функции почек.

При выставленном диагнозе инфекционный эндокардит лечение антибиотиками проводится в соответствии с выявленным типом возбудителя. В ходе терапии врачи используют следующие группы лекарственных средств:

При выявленных энтерококках:

- Амоксициллин по 200 мг/кг в сутки за 4–6 приемов + Гентамицин (3 мг/кг в день) в течение 2-6 недель;

- Ампициллин из расчета 200 мг/кг в день за 4–6 приемов + Цефтриаксон по 4 г/день в 2 приема. Курс лечения – 6 недель;

- Ванкомицин – по 30 мг/кг в сутки за 2 приема в течение 6 недель + Гентамицин 3 мг/кг в день.

При обнаружении штаммов устойчивых к β-лактамным антибиотикам:

- Даптомицин – 10 мг/кг в сутки + Ампициллин 200 мг/кг сутки за 4–6 приемов в течение 8 недель;

- Линезолид – 600 мг на протяжении 8 недель;

- Хинупристин + Дальфопристин – по 7,5 мг/кг 3 раза в сутки в течение 8 недель.

Профилактика инфекционного эндокардита

Ранняя профилактика эндокардита строится на неспецифических методах предупреждения болезни.

Основные меры включают в себя следующее:

- Гигиена полости рта и кожных покровов: осмотр стоматолога 2 раза в год для лиц с отягощенным анамнезом, не реже 1 раза – для остальных.

- Дезинфекция ран.

- Исключение хронического носительства бактерий на коже и в мочевыводящих путях.

- Раннее применение антибиотиков в случае обнаружения очага бактериальной инфекции.

- Строгие меры профилактики инфекции при проведении оперативного вмешательства.

- Ограничение применения внутривенных катетеров, инвазивных процедур, соблюдение правил ухода за больными с центральными катетерами.

Инфекционный эндокардит

Инфекционный (бактериальный, септический) эндокардит – воспаление эндокарда – это бактериальное поражение сердечных клапанов или эндокарда, вызванное проникновением бактерий. Заболевание может развиваться под влиянием врожденных или приобретенных пороках сердца, а так же инфицировании артериально-венозной фистулы.

Заболевание может протекать по разному: остро развиваться, иметь скрытую форму или переходить в затяжной процесс. Если во время не начать лечение септический эндокардит приводит к летальному исходу. Инфекция может иметь острую или подострую форму, в зависимости от степени патогенности бактерий.

На современном этапе до 80% случаев инфекционного эндокардита успешно излечиваются, но в 20% возникают осложнения в виде сердечной недостаточности, которая, если не принять соответствующих мер, приводит к летальному исходу.

Уровень заболеваемости постоянно увеличивается в мире. Часто болеют люди с протезированными клапанами сердца, искусственными водителями ритма, така как на инородном теле легче развивается инфекция. Также к группе риска относятся пациенты с различными повреждениями клапанов (пороки сердца, травмы, атеросклероз, ревматические) и наркоманы.

Причины заболевания и факторы риска

Кариес и эндокардит

До широкого распространения антибиотиков эндокардит чаще всего был вызван стрептококами. В наше время основными возбудителями эндокардита являются стафилококки, грибки, синегойная палочка. Наиболее тяжелое течение имеет эндокардит грибкового происхождения.

Стрептококком часто заражаются пациенты в течении 2 месяцев после протезирования сердечных клапанов и люди с врожденными и приобретенными пороками сердца. Но инфекция может поразить эндокард и полностью здорового человека – при сильном стрессе, пониженном иммунитете, ведь в крови каждого человека множество микроорганизмов, которые могут разжиться на любых органах, даже на клапанах сердца.

Существуют факторы, значительно влияющие на вероятность возникновения эндокардита:

- врожденные пороки сердца, особенно сердечных клапанов;

- протезированные (искусственные) клапаны сердца;

- ранее перенесенный эндокардит;

- трансплантваиця сердца или иискусственноговодителя ритма;

- гипертрофическая кардиомиопатия;

- инъекционное введение наркотиков;

- проведение процедуры гемодиализа;

- СПИД.

Если пациент относится к группе риска, он обязан предупреждать об этом при проведении различных медицинских, стоматологических манипуляций и других процедур, связанных с риском попадания инфекции (татуировки). В таком случае, возможно, следует применять антибиотики в качестве профилактики — делать это можно исключительно по назначению врача.

Симптомы и признаки

В целом, симптомами инфекционного поражения являются повышенная температура, озноб, слабость, анорексия, потливость, артралгия.

У пожилых людей или больных почечной недостаточностью, лихорадка может отсутствовать.

Заболевание характеризуется наличием шумов в сердце, анемией, гематурией, спленомегалией, петехиями кожи и слизистых оболочек, иногда эмболиями. Может развиваться острая сердечная недостаточность, аневризмы.

Чаще всего (примерно у 85% пациентов) наблюдаются лихорадка и слышны шумы в сердце.

Ладони пациента страдающего инфекционным эндокардитом.

Кроме того, существуют классические признаки септического эндокардита находятся. Те или иные признаки наблюдаются в среднем у 50% пациентов:

- кровоизлияния;

- подкожные узелки рядом с кончиками пальцев;

- безболезненные пятна на ладонях и подошвах;

- болезненные уплотнения кончиков пальцев (узелки Ослера).

Следующие признаки заболевания, встречаются примерно у 40% пациентов:

- микроабсцессы,

- внутримозговое кровоизлияние.

Реже наблюдаются следующие симптомы:

- напряжение затылочных мышц,

- паралич,

- бред,

- потливость (особенно ночью),

- одышка,

- бледность кожи,

- аритмия.

Симптомы раннего подострого эндокардита, как правило, выражены слабо неспецифически — они включают в себя следующее:

- температура тела около 37,5 градусов, наблюдается у 85% пациентов;

- анорексия и потеря в весе;

- гриппоподобные ощущения в теле;

- возможна рвота после приема пиши и боль в животе.

Это очень серьёзное заболевание требующее как можно более скорого начала лечения. При подозрении у себя каких-то из нижеперечисленных симптомов — немедленно обратитесь к врачу.

Острая форма

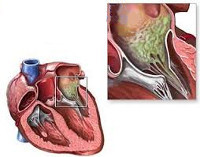

Бактериальное поражение клапанов при эндокардите

Длится до шести недель, является одним из признаков заражения крови, потому обладает схожими симптомы. Заболевание может протекать как осложнение гнойного отита, синусита, цистита, сальпингоофорита.

- Симптомы и признаки

- Первыми тревожными симптомами инфекционного эндокардита являются тахикардия, приглушенные сердечные тона.

- Острая форма характеризуется:

- повышенной температурой,

- головной болью,

- потливостью,

- увеличенной печенью и селезенкой,

- состоянием схожим с тяжелым отравлением,

- кровоизлияниями на слизистых оболочках, коже.

В некоторых случаях могут наблюдаться инфекционные эмболии различных органов с очагами гнойных поражений. Анализ крови показывает нездоровые показатели по многим параметрам.

Подострая форма

Практически всегда инфекция проникает в слабые места сердца — инфекция возникает в местах пороков сердца. Здоровые клапаны поражаются гораздо реже. Очень важное влияние на вероятность возникновения заболевания оказывает здоровье организма в целом, а также его иммунитет.

- Симптомы и признаки

- Клиническая картина подострой формы эндокардита характеризуется признаками инфекционного течения, иммунных нарушений, поражения клапанов сердца.

- Наиболее распространенные симптомы:

- лихорадка,

- озноб,

- сильная потливость,

- интоксикационные проявления – суставные, мышечные боли, слабость, стремительная потеря веса.

Иногда в первые недели или даже 2 месяца поражения клапанов сердца большинство симптомов может не проявляться клинически.

В дальнейшем обнаруживаются симптомы аортальной либо митральной недостаточности, наблюдаются изменения имевшегося врожденного порока сердца при аускультативном обследовании. Могут появиться васкулиты, тромбоэмболические усложнения.

Поводом для неотложной госпитализации могут стать инфаркты почки, легкого, селезенки, инфаркт миокарда или геморрагический инсульт.

Диагностика

Диагностика заболевания базируется на клинических данных и, при характерных симптомах не вызывает затруднений. Основными методами диагностики заболевания является анализ крови на бактериальную флору и общий анализ крови, а также эхо-кардиограмма, с помощью которой возможно обнаружить микробные колонии на сердечных клапанах.

УЗИ сердца может помочь в диагностике эндокардита.

Подозревают септический эндокардит обычно в случаях лихорадки неизвестного происхождения и шумах в сердце. Хотя в некоторых случаях, при пристеночном эндокардите или поражении правых отделов сердца шумы могут отсутствовать.

Классические признаки заболевания — изменение характера шумов или появление новых — обнаруживаются только в 15% случаев. Самым надежным методом диагностики является посев крови на бактериальную флору.

Этот тест дает возможность выявить возбудителя в 95% случаев.

До появления антибиотиков в 90% случаев заболевания было вызвано зеленящим стрептококком, преимущественно у людей молодого возраста с ревматическими пороками сердца. В настоящее время болеют люди старшего возраста, чаще мужчины с пороками сердца. Возбудителями, кроме зеленящего стрептококка может быть золотистый стафилококк, дифтериеподобная бактерия, энтерококки, а также другие штаммы.

Заболевание диагностируется на основании наличия двух основным признаков:

- в посевах крови пациента обнаруживаются типичные для инфекционного эндокардита возбудители;

- на эхокардиографии наблюдаются признаки поражения эндокарда — подвижные произрастания на клапанах сердца, гнойные воспаления в области протеза клапана;

Кроме того, существуют второстепенные признаки:

- обнаружение в крупных артериях веществ, не находящихся там в норме (эмболия);

- инфекционные инфаркты легких;

- внутричерепные кровоизлияния;

- иммунологические феномены;

- фебрильная лихорадка и другие проявления системной инфекции.

Таким образом, диагноз инфекционный эндокардит при наличии двух главных критериев в сочетании с несколькими второстепенными.

Лечение

Во всех случаях септического эндокардита или подозрения диагноза требуется госпитализация больного. После интенсивного стационарного лечения в течении 10-14 суток, стабилизации состояния и отсутствии значительного риска осложнений (отсутствие лихорадки, отрицательный посев крови, отсутствие нарушений ритма и эмболий) лечение продолжают в амбулаторных условиях.

При лечении эндокардита используются специально подобранные антибиотики.

Лечение при инфекционном эндокардите состоит, главным образом, из интенсивной антибактериальной терапии. Также, в первую очередь, лечится основное заболевание – ревматизм, сепсис, системная красная волчанка.

Антибактериальное лечение должно быть тщательно подобрано, то есть выбранный антибиотик должен соответствовать бактериальной флоре и начинаться как можно раньше.

Терапия может длиться от 3-6 недель до 2 месяцев в зависимости от степени поражения и типа инфекции.

Препараты, для их постоянной концентрации в крови вводятся внутривенно. Важно осуществлять мониторинг концентрации антибиотиков в плазме, которая должна держаться на терапевтическом уровне, но не становится токсической для организма. Для этого в каждом случае определяют минимальный (перед введением четвертой дозы) и максимальный (через полчаса-час после четвертой дозы) уровни концентрации.

Обязательно проводится лабораторное исследование чувствительности бактерии-возбудителя к антибиотикам. Регулярно проводят также биохимический и общий анализ крови, оценивают бактерицидную активность сыворотки, следят за деятельностью почек.

Лечение при подостром инфекционном эндокардите

При подостром септическом эндокардите терапию осуществляют высокими дозами натриевой соли бензилпенициллина или полусинтетическими пенициллинами (оксациллин, метициллин).

Лечение антибиотиками, преимущественно парентеральное, продолжают до совершенного бактериологического и клинического выздоровления. При длительной инфекции, нарастающей сердечной недостаточности, проводят хирургическое вмешательство – иссечение поврежденных тканей, протезирование клапанов.

Также применяют хирургическое вмешательство если антимикробное лечение проходит успешно, но клапаны сердца уже сильно повреждены.

Инфекционный эндокардит — опасное заболевание, которое требует своевременной профилактики. Это предупреждение сепсиса и инфекционных осложнений, особенно при врожденных и приобретенных пороках сердца.

Осложнения

При отсутствии адекватного антибактериального лечения, существует вероятность осложнений инфекционного эндокардита, часто заканчивающихся с летальным исходом. Среди них септический шок, острая сердечная недостаточность, нарушения работы и функций всего организма.

Профилактика

Для предотвращения инфекционного эндокардита следует соблюдать несложные правила гигиены:

- Следите за здоровьем ваших зубов.

- Относитесь максимально серьёзно к косметическим процедурам, которые могут занести инфекцию (татуировки, пирсинг).

- Старайтесь незамедлительно обращаться к врачу, если вы обнаружили какую-либо кожную инфекцию или имеете незаживающую рану.

Перед согласием на медицинские и стоматологический процедуры, обговорите с врачом необходимость заблаговременного принятия антибиотиков, способных предотвратить развитие случайно занесённой инфекции. Особенно это касается людей уже перенёсших эндокардит, имеющих пороки сердца, искусственные клапаны сердца. Обязательно сообщите врачу о своих заболеваниях.

Прогноз

Микробы, размножаясь, могут полностью разрушить сердечный клапан или его части, что гарантирует развитие сердечной недостаточности. Также инфекция или поврежденные участки клапанов могут с кровотоком попадать в головной мозг и вызывать инфаркт ли паралич мозга.

Для исцеления без серьезных последствий требуется ранняя госпитализация с целенаправленным лечением инфекции. Наличие у пациента заболеваний сердца также серьёзно ухудшают прогноз инфекционного эндокардита.

Существует вероятность перехода заболевания в хроническую форму с периодическими обострениями.

При правильном подборе лечения и отсутствии значительных сопутствующих патологий показатель 5-летней выживаемости составляет 70%.

Инфекционный эндокардит (вирусный и бактериальный): причины, симптомы, лечение

Инфекционный эндокардит характеризуется поражением внутренней оболочки и клапанов сердца, аортного клапанного механизма. На фоне болезни стремительно развивается сердечная недостаточность, эмболия кровеносной системы, болезни других внутренних систем и органов. Патология относится к тяжелой форме, при которой возможен летальный исход.

Общая характеристика, виды и формы

Эндокардит инфекционного характера – это воспаление эндокарда (внутренняя оболочка). Возникает на фоне инфицирования возбудителями разных агентов. Чаще всего патология возникает у мужчин, возрастная особенность для заражения не характерна.

Инкубационный период напрямую зависит от типа возбудителя, поэтому может составлять от нескольких суток до месяцев.

Также на данный процесс влияет состояние иммунной системы инфицированного человека – чем крепче иммунитет, тем дольше бактерии себя не проявляют.

Болезнетворные микроорганизмы проникают в эндокард посредством кровяной жидкости. Изначально локализуются в сердечной камере и полости, прикрепляясь к створкам клапанов. Далее они разрастаются, образуя целые колонии.

Данный процесс вегетации приводит к деформированию клапанов, образованию бугристых поверхностей и язв, которые содержат тромботические наложения.

При значительном поражении клапанная система перестает смыкаться, из-за чего развиваются гемодинамические нарушения, приводящие к сердечной недостаточности.

Главная опасность заключается в разрывах клапанных створок, кусочки которых могут разноситься по малым и большим кругам кровообращения. А это вызывает ишемическое поражение не только сердца, но и головного мозга, прочих внутренних органов. Ишемия в свою очередь приводит к нарушениям неврологического характера, параличу, парезу и т. д.

Классификация по типу выраженности инфекционного эндокардита:

- Острое септическое течение развивается очень быстро. Иногда достаточно нескольких часов. Так же быстро развиваются и осложнения, что опасно для жизни человека. Если возбудитель имеет высокий уровень вирулентности, то он проникает даже в ткани рядом расположенных органов. Основные бактерии – стафилококки.

- Подострое течение характеризуется медленным развитием. От дня инфицирования до проявления первой симптоматики может пройти несколько недель, а иногда и месяцев. Окружающие ткани не поражаются, бактерия агрессию не проявляет. Чаще всего возбудителем является стрептококк и золотистый стафилококк.

- Затяжное течение.

Формы болезни:

- первичная форма – поражение эндокардита впервые;

- вторичная форма – развитие болезни происходит из-за наличия болезней сердечно-сосудистой системы;

- протезная форма – инфицируется имплантат (искусственный клапан).

Другие классификации инфекционного эндокардита:

- болезнь может носить активную, излеченную и рецидивирующую форму;

- диагностирование может быть вероятным или определенным;

- тип возбудителя – устанавливается или не определяется.

Инфекционный эндокардит, возникающий в правом отделе сердца, чаще всего развивается у наркоманов, потому что в кровь проникают кожные бактерии.

На сегодняшний день число заболеваемости вирусным и бактериальным эндокардитом гораздо выросло. Связано это с двумя основными причинами: во-первых, увеличилось количество наркоманов, во-вторых, вирусы и бактерии со временем мутируют, приспосабливаясь к любым условиям. Возбудители становятся более устойчивыми к антибактериальным и противовирусным средствам.

Основные грамположительные возбудители:

- стафилококк золотистый;

- энтерококк;

- стрептококк;

- кандида;

- коксиелла.

Не только вышеуказанные болезнетворные микроорганизмы могут стать возбудителями инфекционного эндокардита. Оказывается, причиной может быть совершенно любая бактерия. Это могут быть грамотрицательные возбудители, грибки, атипичные бактерии.

Бактерии начинают активно размножаться только при условии благоприятной среды, которая возникает в таких случаях:

- повреждение десен и слизистой оболочки ротовой полости (в домашних условиях или стоматологии);

- бронхоскопия – жесткий инструментарий повреждает поверхности;

- хирургическое вмешательство или диагностические мероприятия, которые проводятся на органах мочевыделения;

- повреждение мочеполовой системы женщин и мужчин во время операции и исследования:

- тонзилэктомия или аденоидэктомия;

- манипуляции с желчевыводящими путями;

- литотрипсия;

- гинекологическая хирургия.

Группы риска:

- люди, которые однажды уже перенесли бактериальный тип эндокардита;

- больные, которым проводилась имплантация клапанной системы: чаще всего заражение происходит при использовании механических и биологических материалов;

- люди с пороком сердца врожденного и приобретенного характера, зачастую при наличии нарушений в сердечных желудочках и аорте;

- наличие пролапса митральных клапанов;

- гипертрофическая кардиомиопатия;

- ишемия кровеносных сосудов и сердца;

- наличие кардиостимуляторов и дефибрилляторов;

- ревматические атаки;

- межпредсердные и межжелудочковые дефекты в перегородках.

Симптомы инфекционного эндокардита

Основным симптомом болезни является лихорадочное состояние. Повышение температуры происходит постепенно.

Также наблюдаются такие признаки:

- общая слабость;

- утомляемость;

- чувство озноба;

- ночное потовыделение;

- снижение веса;

- боли в суставах и в спине.

Хронические формы вирусного эндокардита имеют следующие симптомы:

- изменение цвета лица (бледность);

- повышенная температура (до 38 градусов);

- учащенное дыхание и сердцебиение;

- кровяные точки в глазах;

- развитие конъюнктивита;

- дерматологические образования по всему телу;

- потемнение ногтей;

- если заболевание длительное время не лечить, то видоизменяются пальцевые фаланги – они становятся толстыми.

Длительное течение болезни может привести к такой симптоматике:

- увеличение внутренних органов (в основном селезенки);

- отёк конечностей.

Правосторонний бактериальный эндокардит характеризуется:

- воспалительным процессом стенок сосудов;

- лихорадкой;

- болями в грудной клетке;

- кровяными отхаркиваниями;

- отёками легких.

Диагностика

Диагностические мероприятия при инфекционном эндокардите направлены на выявление основной причины патологии и непосредственно возбудителя. Также важно провести и симптоматическую терапию. Поэтому применяются такие методы обследования:

- Лабораторная диагностика предполагает сбор анализов крови, иногда и мочи. Выявляются бактерии, определяется их вид.

- Инструментально-аппаратная диагностика обследует сердце, кровеносную систему и при необходимости другие внутренние органы. Можно определить причину развития патологии и степень поражения возбудителями, на основании чего назначается адекватная терапия.

Лечение инфекционного эндокардита

Медикаментозное лечение

В первую очередь необходимо ликвидировать возбудителя. Для этого используются противовирусные средства, антибиотики или противогрибковые препараты. Медикаментозная терапия проводится сразу же после выявления возбудителя.

Используются следующие группы препаратов:

- при любом виде стафилококков применяются следующие антибактериальные препараты: «Цефтриаксон», «Бензилпенициллин», «Гентамицин», «Ванкомицин», «Амоксициллин», «Ампициллин», «Цефазолин», «Линезолид», «Имипенем», «Оксациллин»;

- при энтерококках: «Ампициллин», «Бензилпенициллин», «Гентамицин»;

- при пневмококках: «Левофлоксацин», «Цефотаксим», «Линезолид»;

- при бактериях НАСЕК: «Ампициллин», «Гентамицин», «Цефтриаксон»;

- при синегнойной палочке – только «Цефтазидим»;

- при грибковом поражении: «Флуцитозин», «Меропенем», «Амикацин», «Амфотерицин В».

Продолжительность медикаментозной терапии составляет от 2 недель до 2 месяцев, в зависимости от степени поражения. Дозировка назначается исключительно лечащим доктором с учетом индивидуальных особенностей течения болезни и организма.

Также необходимо избавиться от высокой температуры тела, снизить уровень СОЭ и прочих веществ в крови, нейтрализовать симптоматику, а также предупредить дальнейший рост и распространение возбудителя. Поэтому применяется такая комплексная терапия:

- для устранения воспалительных процессов используются глюкокортикостероидные медикаменты, в основном «Преднизолон»;

- ингибиторы ангиотензинпревращающих ферментов;

- диуретические препараты;

- группа гликозидов;

- бета- и адреноблокаторы;

- антиагреганты;

- антагонисты альдостеронов.

Указанные препараты оказывают благотворное воздействие на сердечно-сосудистую систему, улучшая её функциональность, снижая нагрузки, предупреждая образование тромбов.

Хирургические методы лечения

Оперативное вмешательство применяется лишь в крайних случаях, когда медикаментозное лечение не имеет смысла, а также при наличии осложнений. Основные показания к операции при инфекционном эндокардите:

- развитие сердечной недостаточности, которая не лечится медикаментозно;

- гнойные накопления в эндокарде;

- наличие механического клапана;

- чрезмерно большое количество колоний возбудителя.

Сегодня чаще всего применяются санационные методики хирургии. Например, торакотомия, при которой вскрывается грудная клетка, а сердце подключается к насосной аппаратуре, выполняющей функцию искусственного кровообращения. Санация проводится такими способами:

- механическое удаление колоний возбудителя и пораженных участков сердца;

- антисептическая обработка отделов сердца химическим способом;

- ультразвуковая санация тканей и органов, которые недоступны для удаления.

Если были удалены пораженные клапаны, то врач должен заменить их искусственными органами. Но эта процедура проводится отдельно от торакотомии.

Хирургическое вмешательство не дает гарантии на полноценную ликвидацию возбудителя, поэтому медикаментозная терапия применяется в любом случае.

Даже при правильном лечении и полном выздоровлении, у больного через некоторое время могут появиться осложнения. Специалисты всегда предупреждают о возможных изменениях состояния здоровья. Основными осложнениями после инфекционного эндокардита являются такие нарушения:

Хроническая недостаточность сердца

Считается серьезной патологией, при которой сердце не в состоянии прокачать необходимое количество крови. Это обусловлено нарушением мышечных тканей сердца и его клапанов.

При сердечной недостаточности нарушается кровообращение, что приводит к снижению уровня кислорода в крови. Данное осложнение можно вылечить с помощью хирургического вмешательства. Врачи заменяют пораженный сердечный клапан искусственным имплантатом.

Если же своевременно удалось избавиться от бактериального эндокардита, то и степень осложнения снизится.

Закупоривание артерий тромбами (тромбоэмболия)

Такое осложнение может стать причиной летального исхода больного. Тромбы формируются на стенках клапанов. Они могут быть подвижными или развивающимися. Риск попадания в кровоток очень велик. Если тромбоэмболия развивается в правом отделе желудочка, при перемещении тромб попадает в малые круги кровообращения.

Закупоривание происходит в сосудистой системе легких, что нарушает обмен кислорода. Если развитие тромба происходит в левой части сердечного желудочка, то закупоривание может произойти в разных частях тела.

Такие передвижения тромба по кровеносной системе являются опасными для жизни, без срочной медицинской помощи человек умирает.

Наиболее подвергаемые закупорке тромбами сосуды из левого желудочка:

- артериальный клапан селезенки;

- артерии головного мозга;

- сосуды конечностей;

- артерии кишечника;

- глазные сосуды.

Для выявления тромбоэмболии специалисты назначают ЭхоКГ. Тромбы подвергаются удалению или профилактике.

Долгий процесс инфицирования

После перенесенного инфекционного эндокардита в сердце продолжают развиваться бактерии. Микроорганизмы становятся причинами развития осложнений. Длительное кровообращение с вирусами может поражать внутренние органы и ткани. Пациент чувствует недомогание, слабость, испытывает повышенную температуру, болевые ощущения в голове и мышцах. Лечение дорогостоящее и длительное.

При этом возникают такие нарушения:

- инфаркт селезенки и сердца;

- легочные абсцессы, гипертензии, отёчности и пневмонии;

- гепатиты;

- перикардиты, тахикардии и даже сердечные абсцессы;

- менингиты и кисты;

- тромбофлебиты, аневризмы, васкулиты и тромбозы в кровеносной системе;

- сердечная недостаточность.

Профилактика

Инфекционный эндокардит не передается никаким путем, поэтому риск заражения нулевой. Для того, чтобы избежать появления данного заболевания, следует придерживаться таких советов:

- старайтесь не переохлаждаться;

- не переносите инфекционные заболевания «на ногах»;

- ведите активный образ жизни;

- занимайтесь спортом;

- исключите алкоголь и курение;

- соблюдайте правильный рацион питания;

- исключите контакты с больными ОРВИ;

- при наличии инфекционных патологий любых органов обращайтесь за помощью к специалисту;

- диагностические мероприятия и операции делайте в клиниках с хорошей репутацией, это снизит риск заражения во время процедуры;

- избавляйтесь от заболеваний сердечно-сосудистой системы;

- чаще посещайте врачей.

Мнение медиков об эндокардите – видео

Как развивается инфекционный эндокардит, каковы его симптомы и причины, какие методы лечения используются? Об этом и многом другом смотрите в нашем видео:

Развитию инфекционного эндокардита способствует и ослабленный иммунитет. Поэтому необходимо следить за состоянием иммунной системы – употреблять больше натуральных витаминов, обогащать организм минералами и микроэлементами. При первых же признаках заболевания следует обращаться в клинику.

Инфекционный эндокардит

Эндокардит – воспаление соединительнотканной (внутренней) оболочки сердца, выстилающей его полости и клапаны, чаще инфекционного характера.

Проявляется высокой температурой тела, слабостью, ознобом, одышкой, кашлем, болью в грудной клетке, утолщением ногтевых фаланг по типу «барабанных палочек».

Нередко приводит к поражению клапанов сердца (чаще аортального или митрального), развитию пороков сердца и сердечной недостаточности. Возможны рецидивы, летальность при эндокардитах достигает 30%.

Эндокардит – воспаление соединительнотканной (внутренней) оболочки сердца, выстилающей его полости и клапаны, чаще инфекционного характера.

Проявляется высокой температурой тела, слабостью, ознобом, одышкой, кашлем, болью в грудной клетке, утолщением ногтевых фаланг по типу «барабанных палочек».

Нередко приводит к поражению клапанов сердца (чаще аортального или митрального), развитию пороков сердца и сердечной недостаточности. Возможны рецидивы, летальность при эндокардитах достигает 30%.

Инфекционный эндокардит возникает при наличии следующих условий: транзиторной бактериемии, повреждения эндокарда и эндотелия сосудов, изменения гемостаза и гемодинамики, нарушения иммунитета. Бактериемия может развиваться при имеющихся очагах хронической инфекции или проведении инвазивных медицинских манипуляций.

Ведущая роль в развитии подострого инфекционного эндокардита принадлежит зеленящему стрептококку, в острых случаях (например, после операций на открытом сердце) – золотистому стафилококку, реже энтерококку, пневмококку, кишечной палочке.

За последние годы изменился состав инфекционных возбудителей эндокардита: возросло число первичных эндокардитов острого течения, имеющих стафилококковую природу.

При бактериемии золотистым стафилококком инфекционный эндокардит развивается почти в 100% случаев.

Эндокардиты, вызванные грамотрицательными и анаэробными микроорганизмами и грибковой инфекцией, имеют тяжелое течение и плохо поддаются антибактериальной терапии. Грибковые эндокардиты возникают чаще при длительном лечении антибиотиками в послеоперационном периоде, при долго стоящих венозных катетерах.

Адгезии (прилипанию) микроорганизмов к эндокарду способствуют определенные общие и местные факторы.

В число общих факторов входят выраженные нарушения иммунитета, наблюдающиеся у пациентов при иммунносупрессивном лечении, у алкоголиков, наркоманов, людей пожилого возраста.

К местным относятся врожденные и приобретенные анатомические повреждения клапанов сердца, внутрисердечные гемодинамические нарушения, возникающие при пороках сердца.

Большинство подострых инфекционных эндокардитов развивается при врожденных пороках сердца или при ревматических поражениях сердечных клапанов. Гемодинамические нарушения, вызванные пороками сердца, способствуют микротравме клапанов (преимущественно митрального и аортального), изменению эндокарда.

На клапанах сердца развиваются характерные язвенно-бородавчатые изменения, имеющие вид цветной капусты (полипозные наложения тромботических масс на поверхности язв). Микробные колонии способствуют быстрому разрушению клапанов, может происходить их склерозирование, деформация и разрыв.

Поврежденный клапан не может функционировать нормально — развивается сердечная недостаточность, которая очень быстро прогрессирует. Отмечается иммунное поражение эндотелия мелких сосудов кожи и слизистых, приводящее к развитию васкулитов (тромбоваскулитов, геморрагического капилляротоксикоза).

Характерно нарушение проницаемости стенок кровеносных сосудов и появление мелких кровоизлияний. Нередко отмечаются поражения более крупных артерий: коронарных и почечных. Часто инфекция развивается на протезированном клапане, в этом случае возбудителем чаще всего бывает стрептококк.

Развитию инфекционного эндокардита способствуют факторы, ослабляющие иммунологическую реактивность организма. Заболеваемость инфекционным эндокардитом постоянно растет во всем мире. К группе риска относятся люди, имеющие атеросклеротические, травматические и ревматические повреждения сердечных клапанов.

Высокий риск заболевания инфекционным эндокардитом имеют пациенты с дефектом межжелудочковой перегородки, коарктацией аорты. В настоящее время увеличилось число больных с протезами клапанов (механическими или биологическими), искусственными водителями ритма (электрокардиостимуляторами).

Количество случаев инфекционного эндокардита увеличивается по причине применения длительных и частых внутривенных вливаний. Часто инфекционным эндокардитом болеют наркоманы.

Инфекционный эндокардит

По происхождению различают первичный и вторичный инфекционный эндокардит. Первичный обычно возникает при септических состояниях различной этиологии на фоне неизмененных клапанов сердца. Вторичный — развивается на фоне уже имеющейся патологии сосудов или клапанов при врожденных пороках, заболевании ревматизмом, сифилисом, после операции по протезированию клапанов или комиссуротомии.

По клиническому течению выделяют следующие формы инфекционного эндокардита:

- острая — длительность до 2 месяцев, развивается как осложнение острого септического состояния, тяжелых травм или медицинских манипуляций на сосудах, полостях сердца: нозокомиальный (внутрибольничный) ангиогенный (катетерный) сепсис. Характеризуется высокопатогенным возбудителем, выраженными септическими симптомами.

- подострая – длительность более 2 месяцев, развивается при недостаточном лечении острого инфекционного эндокардита или основного заболевания.

- затяжная.

У наркоманов клиническими особенностями инфекционного эндокардита являются молодой возраст, стремительное прогрессирование правожелудочковой недостаточности и общей интоксикации, инфильтративное и деструктивное поражение легких.

У пожилых пациентов инфекционный эндокардит обусловлен хроническими заболеваниями органов пищеварения, наличием хронических инфекционных очагов, поражением сердечных клапанов. Различают активный и неактивный (заживленный) инфекционный эндокардит. По степени поражения эндокардит протекает с ограниченным поражением створок сердечных клапанов или с поражением, выходящим за пределы клапана.

Выделяют следующие формы течения инфекционного эндокардита:

- инфекционно-токсическая — характерна транзиторная бактериемия, адгезия возбудителя на измененный эндокард, образование микробных вегетаций;

- инфекционно-аллергическая или иммунно-воспалительная — характерны клинические признаки поражения внутренних органов: миокардита, гепатита, нефрита, спленомегалии;

- дистрофическая – развивается при прогрессировании септического процесса и сердечной недостаточности. Характерно развитие тяжелых и необратимых поражений внутренних органов, в частности — токсическая дегенерация миокарда с многочисленными некрозами. Поражение миокарда возникает в 92 % случаев затяжного инфекционного эндокардита.

Течение инфекционного эндокардита может зависеть от срока давности заболевания, возраста пациента, типа возбудителя, а также от ранее проводимой антибактериальной терапии.

В случаях высокопатогенного возбудителя (золотистый стафилококк, грамотрицательная микрофлора) обычно наблюдается острая форма инфекционного эндокардита и раннее развитие полиорганной недостаточности, в связи с чем клиническая картина характеризуется полиморфизмом.

Клинические проявления инфекционного эндокардита в основном обусловлены бактериемией и токсинемией. У больных появляются жалобы на общую слабость, одышку, утомляемость, отсутствие аппетита, потерю массы тела.

Характерным для инфекционного эндокардита симптомом является лихорадка – подъем температуры от субфебрильной до гектической (изнуряющей), с ознобами и обильным потоотделением (иногда, проливными потами).

Развивается анемия, проявляющаяся бледностью кожи и слизистых оболочек, иногда приобретающих «землистый», желтовато – серый цвет.

Наблюдаются небольшие кровоизлияния (петехии) на коже, слизистой оболочке полости рта, неба, на конъюнктиве глаз и складках век, в основании ногтевого ложа, в области ключиц, возникающие из-за хрупкости кровеносных сосудов. Поражение капилляров обнаруживается при мягкой травме кожи (симптом щипка). Пальцы приобретают форму барабанных палочек, а ногти — часовых стекол.

У большинства пациентов с инфекционным эндокардитом выявляется поражение сердечной мышцы (миокардит), функциональные шумы, связанные с анемией и повреждением клапанов.

При поражении створок митрального и аортального клапанов развиваются признаки их недостаточности. Иногда наблюдается стенокардия, изредка отмечается шум трения перикарда.

Приобретенные пороки клапанов и поражение миокарда приводят к сердечной недостаточности.

При подострой форме инфекционного эндокардита возникают эмболии сосудов мозга, почек, селезенки оторвавшимися со створок сердечных клапанов тромботическими наложениями, сопровождающиеся образованием инфарктов в пораженных органах. Обнаруживаются гепато- и спленомегалия, со стороны почек — развитие диффузного и экстракапиллярного гломерулонефрита, реже — очагового нефрита, возможны артралгии и полиартрит.

Осложнениями инфекционного эндокардита с летальным исходом являются септический шок, эмболии в головной мозг, сердце, респираторный дистресс-синдром, острая сердечная недостаточность, полиорганная недостаточность.

При инфекционном эндокардите часто наблюдаются осложнения со стороны внутренних органов: почек (нефротический синдром, инфаркт, почечная недостаточность, диффузный гломерулонефрит), сердца (пороки клапанов сердца, миокардит, перикардит), легких (инфаркт, пневмония, легочная гипертензия, абсцесс), печени (абсцесс, гепатит, цирроз); селезенки (инфаркт, абсцесс, спленомегалия, разрыв), нервной системы (инсульт, гемиплегия, менингоэнцефалит, абсцесс головного мозга), сосудов (аневризмы, геморрагический васкулит, тромбозы, тромбоэмболии, тромбофлебит).

При сборе анамнеза у пациента выясняют наличие хронических инфекций и перенесенных медицинских вмешательств. Окончательный диагноз инфекционного эндокардита подтверждается данными инструментальных и лабораторных исследований.

В клиническом анализе крови выявляется большой лейкоцитоз и резкое повышение СОЭ. Важной диагностической ценностью обладает многократный бакпосев крови для выявления возбудителя инфекции.

Забор крови для бактериологического посева рекомендуется производить на высоте лихорадки.

Данные биохимического анализа крови могут варьировать в широких пределах при той или иной органной патологии.

При инфекционном эндокардите отмечаются изменения в белковом спектре крови: (нарастают α-1 и α-2-глобулины, позднее – γ-глобулины), в иммунном статусе (увеличивается ЦИК, иммуноглобулин М, снижается общая гемолитическая активность комплемента, нарастает уровень противотканевых антител).

Ценным инструментальным исследованием при инфекционном эндокардите является ЭхоКГ, позволяющее обнаружить вегетации (размером более 5 мм) на клапанах сердца, что является прямым признаком инфекционного эндокардита. Более точную диагностику проводят при помощи МРТ и МСКТ сердца.

При инфекционном эндокардите лечение обязательно стационарное, до улучшения общего состояния пациента назначается постельный режим, диета.

Главная роль в лечении инфекционных эндокардитов отводится медикаментозной терапии, главным образом, антибактериальной, которую начинают сразу после бакпосева крови.

Выбор антибиотика определяется чувствительностью к нему возбудителя, предпочтительнее назначение антибиотиков широкого спектра действия.

В терапии инфекционного эндокардита хороший эффект оказывают антибиотики пенициллинового ряда в комбинации с аминогликозидами.

Трудно поддается лечению грибковый эндокардит, поэтому назначается препарат амфотерицин В в течение длительного времени (несколько недель или месяцев).

Также используют другие средства с антимикробными свойствами (диоксидин, антистафилококковый глобулин и др.) и немедикаментозные методы лечения – плазмаферез, аутотрансфузию ультрафиолетом облученной крови.

При сопутствующих заболеваниях (миокардите, полиартрите, нефрите) к лечению добавляются негормональные противовоспалительные средства: диклофенак, индометацин.

При отсутствии эффекта от медикаментозного лечения показано хирургическое вмешательство. Проводится протезирование клапанов сердца с иссечением поврежденных участков (после стихания остроты процесса).

Оперативные вмешательства должны проводиться кардиохирургом исключительно по показаниям и сопровождаться приемом антибиотиков.

Инфекционный эндокардит — одно из наиболее тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний. Прогноз при инфекционном эндокардите зависит от множества факторов: имеющихся поражений клапанов, своевременности и адекватности терапии и др.

Острая форма инфекционного эндокардита без лечения заканчивается смертельным исходом через 1 – 1,5 месяца, подострая форма — через 4–6 месяцев. При адекватной антибактериальной терапии летальность составляет 30%, при инфицировании протезированных клапанов — 50%.

У пожилых пациентов инфекционный эндокардит протекает более вяло, часто сразу не диагностируется и имеет худший прогноз. У 10-15% больных отмечается переход болезни в хроническую форму с рецидивами обострения.

За лицами с повышенным риском развития инфекционного эндокардита устанавливается необходимое наблюдение и контроль. Это касается, прежде всего, пациентов с протезированными клапанами сердца, врожденными или приобретенными пороками сердца, патологией сосудов, с инфекционным эндокардитом в анамнезе, имеющих очаги хронической инфекции (кариес, хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит).

Развитие бактериемии может сопровождать различные медицинские манипуляции: оперативные вмешательства, урологические и гинекологические инструментальные обследования, эндоскопические процедуры, удаление зубов и др.

С профилактической целью при этих вмешательствах назначают курс антибиотикотерапии. Необходимо также избегать переохлаждения, вирусных и бактериальных инфекций (гриппа, ангины).

Необходимо проведение санации очагов хронической инфекции не реже 1 раза в 3 — 6 месяцев.