Пересадка костного мозга при лейкозе – это один из наиболее эффективных методов терапии онкологического поражения крови.

Суть процедуры заключается в том, чтобы заполнить кровеносное русло здоровыми кровеносными тельцами, что часто способствует восстановлению нормального функционирования системы кроветворения.

Операция по трансплантации – это последний шанс сохранить больному полноценную жизнь.

Зачем нужна

Пересадку костного мозга проводят в том случае, когда стволовые клетки прекращают свое нормальное функционирование, в результате чего начинают вырабатываться генетически аномальные кровяные элементы.

Таким образом, трансплантация – это обязательная процедура при диагностировании иммунодефицита, лейкоза, апластической анемии и прочих патологий. Для приостановления выработки патологических элементов кровяной жидкости, а также повышения концентрации лейкоцитов в обязательном порядке требуется оказание медицинской помощи.

При лечении лейкоза, как правило, применяется интенсивная лучевая и химиотерапия, что приводит к разрушению и отмиранию не только незрелых, но и здоровых клеток. Для восстановления функционирования костного вещества проводится его пересадка. Кроме того, данная методика повышает шансы на выздоровление больного.

Показания

Трансплантация костного мозг назначается в том случае, когда есть высокая вероятность рецидивирования онкологического заболевания. Кроме того, необходимость в проведении хирургического вмешательства возникает при развитии острой формы патологического процесса. Основная задача такого лечения заключается в том, чтобы уничтожить патогенные клетки-возбудители.

При повторном появлении болезни единственно правильным решением будет уничтожение раковых клеток. Также в ходе процедуры они замещаются на здоровые элементы.

Однако важно запомнить, что при неполном устранении патогенных клеток риск рецидивов сохраняется.

Противопоказания

Несмотря на то, что пересадка костного мозга считается одним из последних шансов сохранения жизни больного, операция имеет и определенные ограничения к проведению. Прежде всего среди противопоказаний выделяют:

- гепатит В и С;

- ВИЧ;

- сифилис;

- период вынашивания ребенка;

- различные аутоиммунные нарушения.

Кроме того, хирургическое вмешательство, подразумевающее замещение онкологических стволовых клеток на здоровые, не рекомендуется проводить при слабом физическом состоянии организма, а также людям, достигшим пожилого возраста.

Также противопоказанием являются патологии жизненно важных внутренних органов, протекающих в тяжелой форме, и прием гормональных средств или антибиотиков на протяжении длительного периода времени.

К донорству не допускаются лица, у которых были диагностированы аутоиммунные патологии или заболевания инфекционной природы происхождения. Чтобы выявить любую из болезней, донор в обязательном порядке проходит соответствующее диагностическое обследование.

Однако на сегодняшний день наиболее серьезным ограничением к операции по замене костного мозга считается несовместимость больного и лица, выступающего в качестве донора. В большинстве случаев материал для донорства берут у самого больного или его близких родственников, которые подходят по физиологической совместимости.

Кто может стать донором

Прежде всего специалисты проверяют на совместимость донорства всех родных сестер и братьев. При трансплантации стволового вещества от кого-либо из родственников в 90 процентах случаев удается достичь положительного результата от оперативного вмешательства.

При взятии клеток у близнеца успех от операции возрастает до 99 процентов. Однако в будущем не исключается вероятность повторного развития онкологического процесса, что объясняется сходством клеточных структур на генетическом уровне.

При отсутствии ближайших родственников проверяются братья и сестры до 4-го поколения.

В качестве донора также могут быть родители для своего ребенка или, наоборот, дети для матери или отца. В этих ситуациях подразумевается гаплотрансплантация. Поскольку изначально клетки имеют совпадение только на 50%, то успешность такого хирургического вмешательства будет наблюдаться только в 25 процентах случаев.

Также важно помнить, что на момент совершения оперативного вмешательства у донора не должно быть никаких патологических отклонений в организме. Также в крови не должны присутствовать раковые клетки.

Если донор не является родственником, то его имя не разглашается, и его только вносят в единый реестр после того, как он пройдет полное медицинское обследование, которое является бесплатным.

Кроме того, получение разрешения на донорство при отсутствии родства возможно только лицам, достигшими совершеннолетия.

Кроме того, не исключается момент неприживания стволовых клеток или их атака организма хозяина. Данная разновидность трансплантации применяется только в том случае, когда донор не был найден, а общее состояние больного ухудшается быстрыми темпами. К примеру, при снижении уровня эритроцитов организм перестает получать необходимое для его нормальной работы количество кислорода.

Согласно статистическим данным, которые предоставляет Всемирная сеть трансплантации костного мозга и крови, родственная совместимость отмечается только для 30 процентов пациентов. В остальных ситуациях требуется поиск подходящего донора. Здесь специалисты используют международные и национальные банковские подразделения.

Этапы операции

Хирургическая процедура по извлечению стволового вещества осуществляется исключительно в операционной палате. Как правило, перед проведением операции больному делают общий наркоз, что способствует максимальному снижению болевых ощущений.

После этого в бедренную полость вводится специальная игла, через которую всасывается жидкость красного цвета. Для изъятия необходимого количества кровяного элемента необходимо применение не одной пункции.

Общий объем костного мозга, который извлекается из больного, будет зависеть от его веса и содержания стволовых клеток в жидкости, которая была изъята.

В большинстве случаев требуется около одного-двух литров смеси, состав которой состоит из мозга и кровяной жидкости.

Часто большинству людей кажется, что такой объем изъятого вещества слишком завышен. Однако он составляет только два процента от всего количества костного мозга. Для восстановления запасов донорским организмом уходит, как правило, не больше месяца.

После того как наркоз перестанет действовать, в месте прокола человек будет чувствовать неприятные ощущения, которые имеют определенное сходство с последствиями падения на лед. Однако после введения обезболивающего препарата неприятные симптомы проходят. Выписка донора происходит уже на вторые сутки после проведения хирургического вмешательства.

В случае когда вещество извлекается у самого больного, оно подвергается заморозке и хранению в помещении с очень низкими температурами до того момента, пока не будет осуществлена пересадка.

Когда трансплантация проводится при диагностировании лейкоза хронической формы, то стволовой элемент вначале очищают и только после этого вводят в организм больного.

Процедуру осуществляют в несколько этапов:

- Пациент повергается радиоактивному облучению или назначается курс химиотерапии. Обычно она проводится за два дня до назначения оперативного вмешательства.

- Трансплантируемое вещество вливается больному посредством внутривенного введения при помощи капельницы.

- Так как операция не представляет сложностей, то необходимость во введении анестезирующего средства отсутствует. При этом пациента помещают в обычную палату.

- Периодически измеряется температура тела. Это необходимо для определения отсутствия отторжения донорского костного мозга.

Сама по себе операция имеет определенное сходство с классической процедурой по переливанию крови. По продолжительности такое мероприятие не занимает больше часа, что дает возможность проводить ее не в операционной, а в обычной палате.

Как правило, для получения достоверных результатов требуется ждать несколько недель с момента окончания операции по трансплантации.

В случае когда в качестве донора выступает неродственное лицо, то из красного вещества извлекаются Т-лимфоциты. Такая мера необходима для предупреждения отторжения донорского элемента.

Прогноз

Не мене актуальным после трансплантации костного мозг остается вопрос об имеющихся шансах на выздоровление.

Прежде чем делать прогнозы продолжительности жизни после операции, необходимо принимать во внимание несколько важных показателей. Прежде всего речь идет об имеющихся сопутствующих патологических процессах, а также возрастной категории, к которой принадлежит больной. Кроме того, не менее важную роль играет совместимость донора и реципиента, а также характер течения патологии и ее форма.

При успешном проведении хирургического вмешательства выживаемость в течение 10-15 лет отмечается в 100 процентах случаев.

Если после переливания бластные клетки отторглись организмом больного, то потребуется повторное осуществление процедуры, что влечет за собой определенные риски.

В первую очередь, при повторной трансплантации стволовых клеток возрастает вероятность рецидивирования онкологического заболевания, что повышает риски преждевременного летального исхода.

В особенности ситуация считается опасной в том случае, когда повторная пересадка происходит в течение первых двенадцати месяцев после пересадки донорских гемоцитобластов.

Кроме вышеописанных факторов, на прогноз дальнейшей жизни могут влиять и риски, связанные с возможными осложнениями в послеоперационный период. Прежде всего, при неуспешно проведенной пересадке костного мозга может наступить летальный исход. Как правило, реципиенты начинаю погибать в результате постепенного отмирания присутствующих в красном веществе эритроцитов.

Также процесс может осложниться недостаточностью полезных кроветворных элементов в материале, взятом от донора. В результате происходит несвоевременное восполнение потребностей человеческого организма.

Также у больного может начать развиваться аллергическая реакция на чужеродный генетический материал или анафилактический шок.

Не исключается и поражение патологиями инфекционной природы происхождения, которые часто заканчиваются смертельным исходом пациента. Это в основном объясняется полным отсутствием иммунной системы в тот период, когда донорский материал начинает приживаться в организме больного.

Не менее серьезные риски специалисты связывают и с развитием почечной или сердечной недостаточности. Также может начать воспаляться слизистая оболочка кишечника, в результате чего питание больного происходит парентеральным путем, то есть посредством введения питательных веществ через капельницу в кровяную жидкость.

Если говорить о прогнозах непосредственно для человека, который выступал донором костного мозга, то они вполне благоприятные. Никакой угрозы ему и его жизни ничего не представляет.

Единственное, при редких ситуациях может возникать аллергия на медикаментозные средства, которые используют с целью выведения кроветворных клеток в кровяное русло. Также донор может испытывать неприятные ощущения в тот момент, когда осуществляется забор необходимого для трансплантации материала.

Пересадка костного мозга при диагностировании рака крови является последним шансом для сохранения полноценной жизни больного. После успешно проведенной трансплантации качество жизни пациентов значительно улучшается.

Однако, несмотря на благоприятные в большинстве случаев прогностические данные, не стоит забывать о том, что всегда есть риск, что болезнь вернется вновь. Именно поэтому после операции необходимо более внимательно относиться к собственному здоровью, в особенности в первые 12 месяцев.

Родителям — пересадка костного мозга при лейкозе

Пересадка костного мозга при лейкозе – тяжёлое испытание для семьи, поэтому важно знать о заболевании как можно больше. Это позволит сосредоточиться на важных вопросах и не тратить силы (и деньги) на второстепенные моменты.

Рак крови — причины возникновения, кто виноват?

По этому поводу можно не беспокоиться — никто не виноват в ситуации, и предотвратить её, известным медицине способом, невозможно. В отличие от многих злокачественных процессов для лейкемии не существует факторов риска и вменяемых средств профилактики (алкоголизм, курение, наркомания родителей также не повышает риск заболевания).

В некоторых случаях, допустим, при синдроме Дауна и Ли-Фраумени, риск лейкоза несколько выше (ненамного). Иногда лейкоз прогрессирует на фоне подавления иммунитета цитостатиками, при тяжёлых формах туберкулёза и ВИЧ у детей.

Рак крови — симптомы на ранних стадиях у детей

Как ни печально – специальных методов диагностики ранних стадий рака крови нет. Слишком сложно и дорого проводить генетическое картирование или цитологию крови (не факт, что заболевание обнаружится) каждому ребёнку на основании общих симптомов (слабость, частые ОРЗ и т.п.).

Как правило, рак крови (симптомы на ранних стадиях) начинается с выраженной анемии, а заканчивается потерей социальных навыков, трудоспособности и витальных функций.

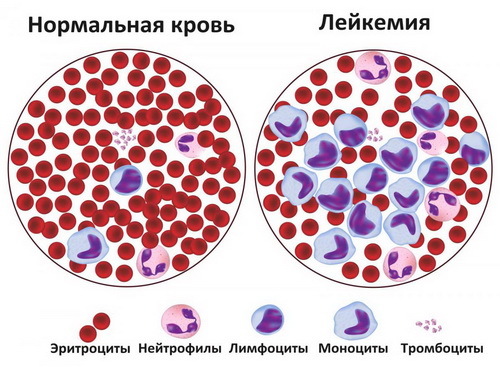

Лейкоз у детей, симптомы на мазке:

Как определяют стадию рака крови?

В отличие от остальных форм злокачественных заболеваний, стадия рака крови зависит не только от распространённости (кровь и так проникает везде), но и от реакции на проводимое лечение.

Важным моментом является проникновение изменённых клеток в спинномозговую жидкость и паренхиматозные органы (лимфоузлы, селезёнку, печень, яичники).

Когда нужна пересадка костного мозга при лейкозе?

Гематологи разделяют лейкоз у детей — симптомы распределены по группам с низким, стандартным, высоким и очень высоким риском. Это делается для удобства врача, и не соответствует реальной клинической ситуации на 100% (отражает лишь основные тенденции).

Факторы, ухудшающие прогноз острого лимфолейкоза:

- возраст на момент диагностики – младенцы и дети старше 10;

- количество лейкоцитов – при наличии более 50 тыс. в мм3;

- мужской пол;

- афроамериканское и латиноамериканское происхождение;

- увеличенная печень и селезёнка;

- зрелый Т-клеточный и В-клеточный лейкоз хуже, чем пре-В клеточный лейкоз (зависит от стадии, на которой изменяются клетки крови);

- сниженное количество хромосом в лейкозных клетках;

- скорость ответа на проводимое лечение. Считается плохо, если отсутствует реакция в течение 7-14 дней после начала лечения.

Факторы, влияющие на прогноз острого миелоидного лейкоза

- лейкоцитоз крови более 100 000 в мм3;

- миелодиспластический синдром (может быть вызван лечением другой опухоли);

- хромосомные дефекты и связанные с ними заболевания могут улучшать или ухудшать прогноз. Например, дети с синдромом Дауна излечиваются чаще;

- иногда внутри лейкозных клеток можно увидеть специфические гранулы (т.н. тельца Ауэра). Это хороший прогностический признак, такие дети нередко выздоравливают;

- быстрая реакция на проводимое лечение также считается хорошим признаком.

Рассчитать стоимость лечения

Что нужно знать о пересадке костного мозга ребёнку?

- 25% детей погибают от последствий процедуры – вероятность излечения в результате трансплантации должна быть хотя бы 50%;

- Читать о результатах пересадки костного мозга

- Во многих случаях предполагаемая эффективность сравнима со смертностью — это неприемлемо.

Должен быть подходящий прямой родственник. Лучше – брат или сестра. Подбор донора «со стороны» чреват повышением летальности до 30-35%.

При успешной пересадке и длительной ремиссии ребёнок будет пожизненно принимать цитостатики и много болеть.

Пересадка костного мозга при лейкозе: как происходит, эффективность

Костный мозг человека обладает уникальными свойствами, формирующими иммунитет. В нем создаются эритроциты, осуществляется гемопоэз. Орган представлен жидким состоянием, располагается внутри тазовых костей, в грудной клетке, черепе и трубчатых костях. Состоит из стромы.

В костном мозге содержатся стволовые клетки, которые отвечали за формирование органов в период зарождения эмбриона. Они не способны делиться в теле взрослого человека, но в случае поражения органов и систем устраняют патологические процессы, атакуя болезнетворные и чужеродные организмы. Пересадка стволовых клеток актуальна для людей с отсутствием иммунитета при лейкозах или иммунодефицитах.

Лейкоз – онкологический процесс, вызванный бластными незрелыми клетками, которые заменяют здоровую кровь. При нём развивается воспаление внутренних органов, метастазы распространяются по телу. Человек отмечает высокую температуру, снижение массы тела, слабость и сонливость. Патологический процесс приводит к необратимым последствиям в работе организма.

Миелобластный вид заболевания поражает следующие органы:

- Ткань лёгких. Пациент отмечает затяжной кашель на фоне высокой температуры.

- Головной мозг. Развивается менингит с характерными болями, ломотой в теле и эпилептическими припадками.

- При поражении почек возникает частичная либо полная задержка мочи.

- Кожа покрывается розовой или коричневой сыпью.

- Печень выпирает над уровнем брюшной полости. Становится плотной и болезненной.

- Метастазы в кишечнике провоцируют диарею, метеоризм и острые боли.

Для лимфобластного лейкоза характерны:

- Воспаление лимфоузлов и селезёнки.

- Развитие кашля, одышки, боли в органах желудочно-кишечного тракта.

Трансплантация костного мозга восстанавливает необходимый кроветворный процесс для нормальной жизни человека.

Практика применима для лечения ВИЧ-позитивных больных. Находится на экспериментальной стадии, но уже показала отличные результаты.

Зачем нужна процедура по пересадке костного мозга

При развитии тяжёлых онкологических патологий, когда организм человека перестает самостоятельно бороться с раковыми процессами, к примеру, при остром лейкозе, данная процедура рекомендована к проведению. Такая практика широко распространена в онкогематологии.

Процедура трансплантации костного мозга

Процедура трансплантации костного мозга

Метод применяется к следующим заболеваниям:

- Хронический лейкоз.

- Нарушения в плазме крови.

- Лимфомы.

- Лейкемия ювенильная.

- Апластическая анемия.

Пересадка костного мозга при лейкозе выполняется в качестве полной его замены или частичной. В последнем случае кроветворные элементы вводят в кровь пациента после лучевых и химиотерапий, когда собственный костный мозг не перестаёт функционировать.

Трансплантация происходит тремя способами:

- В период ремиссии у больного проводят забор собственных клеток, которые замораживаются и хранятся до необходимого момента. Метод, при котором вводятся родные элементы, называется аутологическим.

- При аллогенной методике пациент получает клетки кровных родственников или постороннего донора. Осложнения для проведения заключаются в отсутствии подходящего материала. Поиски донора могут отнимать много времени.

- Если забор стволовой клетки проводили у близнеца, способ называют сингенный. Метод эффективен, поскольку костный мозг близнецов состоит из идентичного генетического материала.

Для проведения процедуры назван ряд показаний и противопоказаний. Лечение с помощью пересадки гемопоэтических клеток актуально при анемиях, лимфобластном лейкозе, иммунодефицитах и заболеваниях, нарушающих естественный кроветворный процесс.

Метод не применяют при процессе разрушения тромбоцитов, при выраженных недостаточностях печени, почек и сердечно-сосудистой системы. Игнорируется острый период инфекционных заболеваний (туберкулёз) и если атипичная клетка не реагирует на лечение химиотерапией.

Трансплантацию стволовых клеток делают при лечении основной проблемы крови или после влияния на организм ионизирующего излучения и химиопрепаратов.

Переливание эффективно при первой ремиссии миелобластного лейкоза или при второй и третьей ремиссии лимфобластного острого лейкоза.

Особенности проведения процедуры в детском возрасте

У детей трансплантацию костного мозга проводят исходя из тех же диагнозов, что у старшего поколения. Рак крови в детском возрасте встречается в 3 раза реже, чем у взрослых. Ребёнку предоставляют должный сестринский уход в до- и послеоперационный период. Лечением занимаются онкогематолог и эрготерапевт. Действия второго направлены на помощь в адаптации пациента к нормальной жизни.

Прогноз на жизнь зависит от возраста пациента, патологических процессов в организме, работоспособности внутренних органов и по степени схожести генетического материала донора с больным человеком.

Наилучшие результаты отмечаются, если донор – родственник. Для роли спасителя хорошо подходит однояйцевый близнец. Биологический материал родителей редко используется для пересадки.

Заболевание поддаётся полному излечению при острой и хронической форме лейкоза. Может потребоваться систематическое введение донорского костного мозга на протяжении всей жизни.

Диагностические исследования до пересадки

Операция наносит удар по всем системам организма. Человек должен быть подготовлен и обследован до начала проведения процедуры. Врачи назначают ряд инструментальных и лабораторных диагностик:

- Биохимический и общий анализ крови показывают наличие воспалительных процессов и работоспособность внутренних органов.

- Иммунологические тесты.

- Гистология костного мозга.

- Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости.

- Магнитно-резонансная, компьютерная и позитронно-эмиссионная томографии позволяют оценить состояние всех органов и систем, обнаружить метастазы.

- Рентген грудной клетки.

Как подбирается донор

Вначале проверяют на совместимость всех кровных родственников. Обычно донор находится среди них. Родители подходят в редких случаях. Если возможность использовать родственный костный мозг не представлена, пациент прибегает к услугам постороннего человека, имеющего не меньше 35% сходства с HLA-типом больного.

Критерии отбора донора:

- Возрастная категория от 18 до 50 лет.

- Отсутствие шизофрении, умственной отсталости, аутизма и других психических патологий.

- У донора не должно быть глютеновой болезни, ревматоидного артрита и прочих аутоиммунных заболеваний.

- Противопоказан забор материала у людей с вирусными гепатитами, туберкулезом, ВИЧ и СПИД.

Пуповинная кровь, взятая при рождении ребёнка, содержит необходимые стволовые клетки для борьбы с раком крови. В нашей стране создаются банки пуповинной крови, метод только набирает популярность. Проблемы при пересадке таких клеток возникают в случае недостаточного количества биоматериала.

Подготовка к пересадке и техника проведения

На первом этапе врачи провоцируют полное уничтожение раковых клеток с помощью максимально допустимого объёма химиопрепаратов. При этом значительно страдает иммунитет человека.

В течение времени, пока новые кроветворные клетки не будут введены и не приживутся, человек лишается защитных функций организма. Возможно независимое вмешательство патогенных организмов.

Могут развиться опасные последствия в виде инфекционных заболеваний, поэтому для содержания больного используют стерильные условия.

Для введения стволовых клеток используется система для переливания крови. Гемоцитобласты самостоятельно добираются до нужного места, приживаются и начинают продуцировать здоровые эритроциты. Биоматериал вводят в шейную артерию с помощью катетера Хикмана.

Вмешательство не требует особых навыков и условий. Обезболивается место введения катетера. Процедура занимает не больше часа.

Процесс приживления проходит в течение следующего месяца. Регулярно проводятся анализы крови для обнаружения новых кровяных телец.

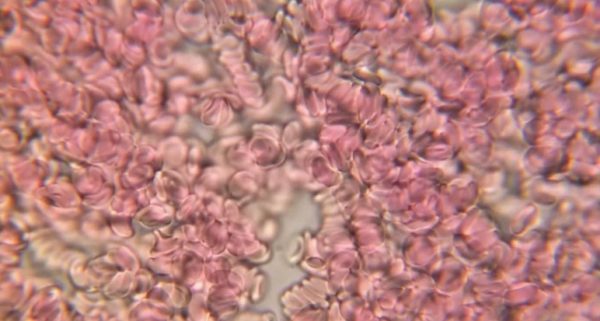

Клетки крови при тысячекратном увеличении

Клетки крови при тысячекратном увеличении

Всегда остаётся риска развития осложнений. Статистика показывает, что чаще развиваются следующие явления:

- Трансплантируемый материал воспринимает клетки организма как атипичные. Такое явление окончательно уничтожает раковые клетки. Пациент может умереть, однако созданы специальные препараты для предотвращения проблемы.

- Организм не распознаёт новый костный мозг и отторгает его.

- Во время отсутствия иммунитета больной получает внутривенное питание. Может развиться сильнейшее воспаление слизистой оболочки кишечника.

- Аллергическая реакция на чужеродный материал.

- Летальный исход отмечается в половине случаев пересадки донорского мозга.

Прогноз на жизнь после приживления трансплантируемых клеток составляет 98%. Через год кроветворная система возвращается к нормальному режиму и формирует собственный иммунитет.

Человек, победивший лейкоз, должен систематически сдавать анализы крови и проходить осмотры онкогематолога. Необходимо улучшить качество жизни с помощью отказа от алкоголя, никотина и вредных пищевых привычек.

Проведение пересадки костного мозга при лейкозе

Лейкоз – опасное онкологическое заболевание, способное привести к смерти больного. При данном заболевании поражается костный мозг, который отвечает за образование нормальной крови в организме. Лечение болезни проводится с применением разных методов. Наиболее эффективным считают пересадку костного мозга при лейкозе.

Необходимость пересадки

Пересадка костного мозга при лейкозе необходима для того, чтобы нормализовать кроветворение. Ведь при развитии данной патологии костный мозг теряет способность производить достаточное количество кровяных клеток, что влечет за собой опасные нарушения.

В результате пациент испытывает следующие клинические проявления:

- Кровоточивость.

- Ослабление иммунной системы, вследствие чего больные часто подвергаются инфекционным заболеваниям.

- Постоянное ощущение слабости.

- Быстрая утомляемость.

- Бледность кожных покровов.

- Образование синяков.

В процессе пересадки костного мозга пациенту пересаживают донорские стволовые клетки, благодаря которым кровь снова начинает вырабатываться в нужном количестве.

Возможные противопоказания

Трансплантация костного мозга производится при лейкозе не во всех случаях. Есть ряд состояний, при которых данное лечение делать запрещается. К ним относится следующее:

- Некоторые заболевания органов кроветворения и иммунной системы, к примеру, разрушение тромбоцитов.

- Тяжелая форма недостаточности печени, почек, сердца.

- Определенные формы острых инфекционных патологий, например, туберкулез, сифилис.

- Сопротивляемость атипичных клеток к лучевой и химической терапии.

Для выявления противопоказаний требуется проведение обследования пациента перед лечением.

Процедура терапии

Перед проведением пересадки необходим подготовительный этап. В процессе него проводят курсы химиотерапии, назначают прием различных препаратов.

Далее осуществляется сама процедура. Происходит это следующим образом:

- Пункция костного мозга для извлечения его у донора.

- Обработка донорского материала.

- Непосредственная пересадка больному.

- Период приживления донорских клеток.

Пересадка выполняется как обычное введение препарата в кровь пациента. В ней стволовые клетки самостоятельно распределяются по всему организму, оседают в костных тканях, где запускается их рост и развитие.

После трансплантации клетки начинают постепенно приживаться и функционировать. Благодаря этому самочувствие больного улучшается, симптомы лейкоза отступают, иммунная система становится все крепче и крепче. На процесс восстановления может уйти достаточно много времени. В процессе реабилитации выполняют мероприятия по предотвращению развития осложнений.

Пересаживать костный мозг разрешается сколько угодно. Но между процедурами должно пройти достаточно количество времени, потому что реабилитация после трансплантации длится долго. Рассчитывается промежуточный период в индивидуальном порядке.

Кто может быть донором

Донором может стать любой человек, который полностью подходит по медицинским показаниям. Он должен быть абсолютно совместим генетически с пациентом. Именно поэтому сначала донора ищут среди родственников, затем только рассматривают другие варианты.

Человек, отдающий свои стволовые клетки, должен быть совершенно здоровым. Поэтому предварительно проводится полное обследование. Если привлекается чужой донор, то он должен быть совершеннолетним. Данные о нем обязательно вносятся в специальный реестр.

Для донора забор клеток костного мозга не является опасной процедурой. Современные методы пункции позволяют провести ее без болезненных ощущений.

Последствия

Если оперативное вмешательство будет проведено неверно или организм не примет донорский материал, могут возникнуть негативные последствия. Самое опасное возможное осложнение пересадки костного мозга – летальный исход. К сожалению, это происходит довольно часто. Неблагоприятный прогноз наблюдается почти у половины пациентов.

Также возможны такие последствия как сердечная недостаточность, аллергическая реакция на донорские клетки, которая может вызвать анафилактический шок. Нередко пациенты страдают тяжелыми инфекционными поражениями, потому что во время приживления материала иммунная система сильно ослабляется.

Пересадка костного мозга – сложная операция, требующая тщательного подбора донора и долгого периода реабилитации. Для многих больных – это единственная возможность спастись от смерти, потому что другие методы лечения не всегда приносят желаемый результат.

Лечение лейкозов – трансплантация костного мозга

- Трансплантация костного мозга начала применяться в медицинской практике с 70-х годов прошлого века.

- Трансплантация (пересадка) костного мозга в основном применяется при остром миелобластном лейкозе, а также при рецидивах других острых гемобластозов.

- Перед процедурой трансплантации пациент проходит серию медицинских проверок, чтобы оценить его общее состояние здоровья и взвесить риск, сопряженный с трансплантацией.

За несколько дней до трансплантации пациента госпитализируют.

В условиях стационара он получает курс интенсивной химио- или радиотерапии, которая целенаправленно разрушает клетки его собственного костного мозга. Лишь после того, как костный мозг пациента подвергся тотальному разрушению, можно производить пересадку.

Важно подчеркнуть, что в данном случае речь идет о химио- и/или радиотерапии в высоких дозах. Такое лечение сопровождается рядом побочных эффектов (тошнота, рвота, слабость, раздражительность и т.п.). Для снятия этих симптомов назначается соответствующее лечение.

По окончании интенсивной терапии организм пациента не способен к кроветворению и беззащитен перед инфекциями. Поэтому в отделении трансплантации костного мозга соблюдаются строгие правила безопасности, призванные свести к минимуму риск развития инфекции.

Смысл трансплантации костного мозга заключается в восстановлении в организме онкобольного функции кроветворения, подавленной предшествующей агрессивной терапией.

Пересадка костного мозга может производиться от самого пациента либо от гистосовместимого с ним донора, чаще всего близкого кровного родственника. Самый оптимальный вариант донора – это, безусловно, однояйцовый близнец или сибс (брат или сестра от одних и тех же родителей).

Однако на практике чаще всего в качестве доноров задействуют лиц хотя бы с 35%-ным совпадением по шкале HLA. Если такого человека найти не удаётся, осуществляют аутотрансплантацию костного мозга, изъятого у самого пациента в период ремиссии. При этом следует иметь в виду, что даже полная совместимость реципиента и донора не даёт стопроцентной гарантии, что не разовьётся реакция отторжения.

Одним из самых серьезных ограничений, затрудняющих выполнение пересадки, является отсутствие подходящего донора костного мозга.

В Израиле существует программа учета и регистрации потенциальных доноров, однако шанс найти совместимого донора среди посторонних людей невелик. Чаще всего материал для трансплантации получают от самого пациента или — если это возможно — от его близких родственников.

Имеется ряд противопоказаний, как к донорству, так и к процедуре трансплантации костного мозга (например, наличие аутоиммунных или инфекционных заболеваний у донора). В любом случае, перед процедурой забора материала для трансплантации донор проходит всестороннюю медицинскую проверку.

Из-за высокого риска осложнений трансплантацию не рекомендуют производить у чересчур ослабленных и пожилых людей, а также у пациентов с тяжелыми заболеваниями внутренних органов.

Согласно данным статистики, до 25% пациентов погибают от посттрансплантационных осложнений.

Однако реакция «трансплантат против хозяина» может играть и лечебную роль. Это бывает в тех случаях, когда донорская иммунная система начинает распознавать патологически изменённые опухолевые клетки «хозяина» и борется с ними (реакция «трансплантат против опухоли»).

При некоторых заболеваниях (например, при хроническом миелолейкозе, остром нелимфобластном лейкозе и др.) наличие такой реакции в значительной мере определяет общий успех лечения.

В основном вследствие отторжения поражаются кожные покровы (дерматиты), печень (токсический гепатит) и кишечник (диарея).

Если первоначальное лечение, как у взрослых, так и у детей дало хорошие результаты и при этом имеется высокая вероятность возникновения рецидива лейкоза, трансплантацию, как правило, проводят, не смотря на все риски. Тем более что высокие дозы химиотерапевтических препаратов и облучения в этом случае повышают показатели выживаемости.

Пересадки костного мозга особо важны при лечении больных миеломой, ходжкинской и неходжкинскими лимфомами.

Необходимо иметь в виду, что опасность здесь представляют и инфекции, вероятность заразиться которыми очень велика в течение первых недель после проведения процедуры трансплантации костного мозга, то есть тогда, когда идёт процесс его восстановления.

После пересадки костного мозга пациент практически беззащитен перед инфекциями. Поэтому в отделениях трансплантации соблюдается строгий режим профилактики инфекционных заболеваний.

По сути, пациент находится в условиях строгой изоляции, призванной свести к минимуму контакт с бактериями, вирусами, болезнетворными грибками и другими микроорганизмами. По этой причине запрещено приносить пациенту подарки, цветы и одежду из дома.

Посетители и персонал должны тщательно мыть руки перед контактом с пациентом и пользоваться защитными средствами: надевать халат, маску и перчатки. Такими же средствами должен пользоваться пациент, если он покидает больничную палату.

Условия изоляции создают атмосферу одиночества и недостатка поддержки, причем именно в тот период, когда она по-настоящему необходима.

Волнообразная симптоматика, при которой наступает улучшение, а затем снова ухудшение, изматывает пациента и приводит к ощущению безысходности.

Особую трудность представляет лечение детей. Несмотря на то, что квалифицированный медицинский персонал применяет особые методики, позволяющие свести к минимуму болевые ощущения, дети тяжело переносят процедуры и осложнения, которыми сопровождается трансплантация.

Также детям особенно непросто приходится в условиях изоляции, хотя большинство больничных отделений спланировано так, чтобы максимально воссоздать домашнюю атмосферу.

Во всех отделениях трансплантации костного мозга в Израиле работают профессиональные психологи, которые помогут пациенту и его близким справиться с эмоциональным стрессом.

Наиболее тяжелый период длится 2-4 недели. Затем, если трансплантация прошла удачно, начинается постепенное приживление костного мозга и восстановление его функциональной способности.

Показатели анализов крови улучшаются, общее состояние пациента стабилизируется. Острота симптомов ослабевает, но они не исчезают окончательно и имеют тенденцию к внезапному обострению. Постепенно пациента переводят на более щадящий режим и снижают дозы лекарственных препаратов.

Если процесс протекает без осложнений, длительность госпитализации составляет 1-2 месяца.

Восстановительный период длится намного дольше, чем госпитализация, для проведения трансплантации. В течение нескольких месяцев пациент должен оставаться под постоянным пристальным наблюдением медицинского персонала. Он также продолжает получать достаточно интенсивное лечение, например, препараты для профилактики отторжения и переливания крови.

Необходимо регулярно (несколько раз в неделю) посещать медицинский центр, в котором была произведена трансплантация, выполнять профилактические обследования.

По-прежнему необходимы меры предосторожности, направленные на профилактику инфекций. При малейших признаках развития инфекционного заболевания необходимо незамедлительно прибыть в медицинский центр.

Лейкоз – это не страшно? | Милосердие.ru

Пока что это не так. Тем не менее, уже сегодня можно говорить об огромных достижениях в лечении острых лейкозов.

О статистике выживаемости, ситуации в регионах, разных подходах к стерильности и многом другом мы поговорили с Еленой Николаевной Паровичниковой, руководителем отдела химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и трансплантации костного мозга ГНЦ, доктором медицинских наук и председателем совета «Фонда борьбы с лейкемией».

Руководитель отдела химиотерапии гемобластозов, депрессий кроветворения и трансплантации костного мозга ГНЦ, доктором медицинских наук и председателем совета «Фонда борьбы с лейкемией» Елена Николаевна Паровичникова

– Можно ли утверждать, что острый лейкоз излечим?

– Острый лейкоз не приговор. При некоторых формах вплоть до 90% больных выздоравливают. Хотя, конечно, они проходят огонь и воду – тяжелое и длительное лечение.

У ряда больных в программах терапии необходимо использовать трансплантацию аллогенного костного мозга.

Но если все лечение проводить вовремя, даже в самых тяжелых случаях выживаемость достигает 50%, и это много, ведь раньше любой лейкоз был абсолютно фатальной болезнью.

– А когда случился этот прорыв в лечении лейкозов?

– В начале 70-х годов прошлого века, то есть 40 лет назад. До этого все до одного погибали. В конце 1980-х – начале 1990-х годов показатели выживаемости составляли 25-30%. Но наука не стоит на месте. Появляются новые средства выхаживания после химиотерапии, новые молекулы, новые подходы.

И за последние 25 лет удалось удвоить показатели выживаемости. Может быть, у нас все развивается не так уж быстро, как хотелось бы, но прогресс очевиден. К примеру, в США уже сейчас детский острый лимфобластный лейкоз считается таким заболеванием, о котором можно бабушке с дедушкой не рассказывать.

Когда выживаемость у детей 95% – за это стоит бороться.

– Сложно ли попасть в Гематологический научный центр на лечение?

– В нашем центре официально около 250 гематологических коек. Отделение острых лейкозов рассчитано на 36 коек.

Но поскольку в регионах с гематологией не везде дела обстоят благополучно, к нам приезжают из разных городов, и потому иногда приходится что-то придумывать, госпитализировать в другие отделения.

Если у нас есть место – мы всегда положим.

– Сколько людей в год заболевает острыми лейкозами?

– Точной статистики острых лейкозов в Российской Федерации не существует. Примерно в год заболевает около 4 500 – 5000 человек. Физически в ГНЦ мы не можем лечить 5 000 человек. Именно поэтому ГНЦ много лет выстаивает единую стратегию для всех гематологов страны.

Из тех регионов, где с нами сотрудничают, мы практически не принимаем пациентов. Просто консультируем, помогаем, но само лечение происходит на месте. Только если требуется трансплантация костного мозга от родственного или неродственнго донора – пациента отправляют в Москву или Санкт-Петербург.

Но есть регионы, где даже с первичным химиотерапевтическим этапом все очень плохо. Оттуда люди и приезжают.

– От чего зависит наличие или отсутствие в регионе «хорошей гематологии»?

– Чаще всего это возможности лечебного учреждения, решение администрации и желание самого гематолога. Гематология очень хлопотная штука.

Если терапевт или хирург может работать один, то лечение лейкозов всегда командное, и в этой команде должны быть и реаниматологи, и нефрологи, и лор-врачи, и акушеры-гинекологи, и современные лаборатории цитогенетики, молекулярной биологии, микробилологии и т.д.

И во многих лечебных учреждениях просто нет возможности создать такие условия. На это нет ни денег, ни административных ресурсов.

Если появляются люди, у которых есть желание что-то изменить, на это уходят годы, но ситуация меняется, служба выстраивается. К примеру, в Екатеринбурге и Иркутске это получилось. Очень многое зависит от руководителя центра.

И в ГНЦ есть изменения: например, за последние 4 года благодаря новому заместителю директора по трансфузиологии Татьяне Владимировне Гапоновой появилась отличная Служба крови, удалось сформировать полностью безвозмездное донорство тромбоцитов.

– Почему у нас и на Западе в корне отличается подход к стерильности помещений, где находятся больные лейкозами?

– Если соблюдаются гигиенические правила, при признаках вирусной инфекции надевается маска – этого достаточно.

Но только в том обществе, где люди каждый день моют голову, меняют нижнее белье, переодеваются и принимают душ. В нашем обществе нужен другой подход. Иначе это заканчивается плачевно.

Поэтому мы продолжаем настаивать на том, чтобы в палатах люди переодевались в халаты, надевали маски.

– Сколько трансплантаций в год проводится в ГНЦ и какова статистика их успешности?

– В целом за год было 200 трансплантаций. Процент развития рецидива зависит от того, на каком этапе лейкемии мы взяли пациента.

Если мы берем как шаг отчаяния, бывает и такое, пациент готовился и шанса толком нет – процент рецидива очень велик. Трансплантация в развернутом лейкозе по сути бессмысленна, но мы не отказываем людям.

Если же пересадка костного мозга выполняется в первой ремиссии, то процент рецидивов крайне невелик: 10-15%.

Конечно, есть потери, связанные с самой процедурой (примерно 15%), но в целом выживаемость больных в первой ремиссии после трансплантации около 70-75%. Это очень существенные показатели.

– Двести трансплантаций – это много или мало?

– Для такой большой страны, как наша, – это мизер. Мы должны выполнять около 2500 – 3000 трансплантаций в год.

Все упирается в деньги, в кадры, и в этой ситуации – в государственную программу по трансплантации.

Например, была программа «Онкология», были выделены огромные средства и усилия, и это способствовало во многом позитивному сдвигу.

– А как обстоит дело с обезболиванием при лечении лейкозов?

– В целом с сильными онкологическими болями пациенты с лейкозом сталкиваются редко.

Боли при трансплантации связаны в основном с теми или иными осложнениями – это поражения слизистых, боли, связанные с поражением пищевода, боли в животе (когда слизистая ЖКТ отторгается), и поэтому обязательный компонент сопровождающего лечения – это обезболивающие.

Но у нас – в гематологии – это временная ситуация: неделя, две, и боли не сравнимы с теми, которые переносят больные с другими онкологическими заболеваниями.

– Можете ли вы не принять пациента на трансплантацию только по возрасту?

– В нашей практике самому взрослому пациенту было 68 лет, с более взрослыми больными пока нет опыта. Но думаю, со временем мы и к этому подберемся.

В Германии есть опыт успешной трансплантации пациентам старше, даже 77 и 78 лет. Здесь важно понимать, что в Европе совсем другое отношение к жизни. Средняя продолжительность жизни там 85 лет, и потому, сделав трансплантацию в 70 лет, ты сможешь прожить еще 15 лет.

Надеюсь, очень скоро и мы к этому придем.

Материал подготовлен при поддержке Фонда борьбы с лейкемией.